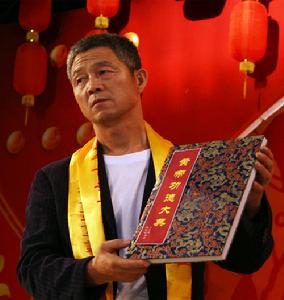

大典簡介

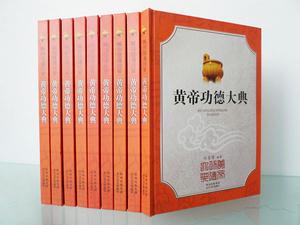

《黃帝功德大典》由陝西出版集團太白文藝出版社出版發行,大典從黃帝的家世、黃帝的身世和黃帝的子孫分布幾個方面全面論述中華民族體系的形成,從黃帝的發明創造、黃帝的荊山鑄鼎和“禹秉黃制”敘述黃帝建立國家、創立中華的偉大功德。大典的絲綢版曾於2008年被黃帝陵管理局永久性收藏,是對黃帝志書文獻一個重要的補遺。

陝西是華夏文明的重要發祥地,是一片神奇的土地。大典還從周、秦、漢、唐四個盛世在中華原黃帝荊山鑄鼎地的孕育過程,文約義豐地揭示了整箇中華文明的形成過程。該書的編輯出版,是對中華國家文化的搶救和整理,是對現有黃帝文獻資料的重要補遺。對於探尋中華文明源頭,弘揚黃帝創造精神,提高國家形象,維護祖國鼎盛統一,團結世界各地華人、華族都具有非常深遠的意義。

大典目錄

3、從黃帝文獻看中華文明的脈絡 (序二) 何光岳 楊東晨

1、黃帝家世

5、黃帝身世

11、黃帝子孫

13、黃帝功德

14、發明創造

26、荊山鑄鼎

附:

47、大禹鑄鼎

56、歷代名人詠黃帝大禹荊山鑄鼎

77、荊山的名字

82、荊山覽勝處

83、黃帝鑄鼎地荊山仰韶文化古遺址

84、關於黃帝荊山鑄鼎歷史上的若干問題

100、孕育中華

100、周

104、秦

108、漢

111、唐

115、中華原

附錄:

120、中華民族為什麼尊黃帝為人文始祖

120、我們的“祖國”在哪裡

123、中華原大事記

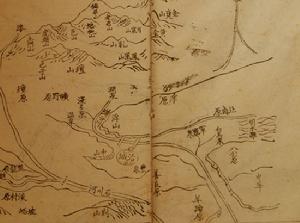

125、中華原與黃帝鑄鼎之荊山

131、秦漢的櫟陽宮殿在哪裡

137、西安建都20朝代說

138、構築中華民族精神家園,建設彰顯華夏文明的歷史文化基地

142、淺談中華原景區開發與建設

147、祭祀中華先祖大典祭文

154、後記

內容節選

黃帝功德

我們中華民族如此偉大,我們中國文化如此超遠。我們中華兒女如此幸福,那是因為我們有一個偉大的祖先,我們有一個偉大的國家。黃帝不僅是我中華民族百族之元神。而且是中華國祖之魂。黃帝不僅為中華民

發明創造

發明創造是通過修正錯誤來實現的,黃帝十歲即知神農氏之非而改其政。同時,發明創造也給人們帶來了希望,人們正是通過新的組合、移植放大了自己的希望。黃帝在拓展與延伸的基礎上,排除了一個又一個的錯誤,從而成為天下共主。黃帝不僅為百業之首,萬世之師,人們還把世間的種種功勞都歸功於黃帝,這些文獻所反映的跡象正是黃帝不僅僅是一個個人的發明創造,而是黃帝所處的時代,是一個發明創造的時代,黃帝正是通過發明與創造,把中華帶進一個文明的時代,一個全新的時代。黃帝荊山鑄鼎所反映的問題,應當是當時世界科技水平在青銅冶煉方面的最高境界。黃帝用“荊鼎”象徵國家,從某種意義上講,也和我們今天所講的科技是第一生產力是沒有什麼區別。

(黃帝)治五氣,藝五種,撫萬民,度四方。

——選自《史記·五帝本記》

(黃帝)作甲子,制曆象。命大撓探五行之情,占斗綱所建,作甲子。命羲和占日,常儀占月,臾區占星氣,隸首理算數,命容成造蓋天儀,著周天曆度,作《調歷》以建寅,春正月為歲首。復迎日推算,作十六神歷,積邪分以置閏。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

星官之書,自黃帝始。

——選自《隋書》

(黃帝)著醫書。咨岐伯作《內經》,命岐伯、俞跗、雷公察明堂,究息脈,巫彭、桐君處方餌。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

(黃帝)製衣裳。作宮室。作舟楫。服牛乘馬。作器用。作弓矢。作杵臼。作棺槨。作貨幣。造律呂,作《鹹池》樂。垂衣服,而天下治。《易》曰:“黃帝、堯、舜氏作,通其便,使民不倦;神而化之,使民宜之。”又曰:“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,該取諸《乾》、《坤》。”於時萬民安樂,不使而成,不禁而止,百官無私,天下和,風雨時,五穀登,寶鼎獲,鳳凰巢於阿閣,麒麟遊於郊藪。成大功,致豐利。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

(黃帝)作指南車。制陣法。天下有不順者,從而征之。披山通道,未嘗寧居,東至海,西至崆峒,南至江,北至薰煮,合符於釜山。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

(黃帝)教蠶。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

黃帝始蒸谷為飯,烹谷為粥。

——選自《古史考》

昔黃帝令伶倫作律。

黃帝又令伶倫與榮將鑄十二鍾,以合五音,以施《英韶》,以仲春之月,乙卯之日,日在奎,始奏之,命之曰《鹹池》

——選自《呂氏春秋·仲夏紀第五》

黃帝遂畫蚩尤形象以威天下。

——選自《龍魚河圖》

(黃帝)經土設井,以塞事端;立步制畝,以防不足。八家設一井,井設其中,而收之於邑。

——選自《路史·疏仡紀·黃帝》

黃帝作車,引重致遠,少昊時略加牛,禹時奚仲加馬。

——選自《古史考》

(黃帝)令知命糾俗,天老錄教,力牧準斥,鵊治決法,五聖道級,闕紀補闕,地典州路,七輔而天下治。

——選自《路史·疏仡紀·黃帝》

(黃帝)於是申命封胡以為丞,鬼容區為相,力牧為將,而周昌輔之;大山稽為司徒,庸光為司馬,恆先為司空。

——選自《路史·疏仡紀·黃帝》

短簫、鐃歌,軍樂也,黃帝使岐伯所作也。所以建武揚德、風勸戰士也。

——選自《古今注》

(黃帝)於是立貨幣以制國用。

——選自《路史·疏仡紀·黃帝》

黃帝門戶畫神荼、鬱壘與虎。

——選自《論衡》

昆吾山下多赤金,色如火。昔黃帝伐蚩尤,陳兵於此,掘深百尺,猶未及泉,惟見火光如星,地中多丹,鍊石為銅,銅色青而利。

——選自《拾遺記》

帝與王母會於王屋,乃鑄火鏡十二面,隨月用之,則鏡始於軒轅也。

——選自《黃帝內經》

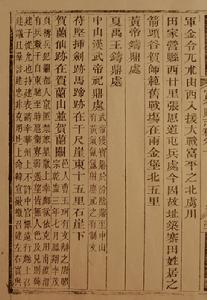

黃帝采首山銅,鑄鼎於荊山下。

——選自《史記·封禪書》

(黃帝)采首山之銅,鑄三鼎於荊山之陽,以象泰乙,能輕能重,能瀆能行,存亡是諗,吉凶可知。

——選自《路史·疏仡紀·黃帝》

註:泰乙,同太一、天一、大壹、秦壹、終南。莊子“太一出兩儀,兩儀出陰陽”,“萬物所出,在造於太一”;太一,又指終南。張衡《西京賦》天前則終南。《漢書》太一山,古文以為終南;《史記封禪書》"天神貴者太一"。作為北極神,太一和天一相同。《天官書》中保存了黃帝時代的觀念,在諸神中,黃帝不如太一的地位高,太一是最高、最大的神。天地混沌為朴,未造成一物為太一,太一即世界的本原。黃帝以太一象徵他所建立的國家,他把國家提到“處於至高無上”的地位。後世“國家利益高於一切利益”就是黃帝思想的一個重要組成部分。

(黃帝)立史官。命倉頡為左史,沮誦為右史。制文字。按伏羲氏造六書,而文字未備。至是,帝命倉頡為左史,倉頡見鳥獸蹄迒之跡,體類象形而制字。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

倉頡為帝(黃帝)南巡登陽虛之山,臨於玄扈、洛汭之水,靈龜負書丹甲青文以授之。

——選自《河圖玉版》

註:史官倉頡隨人文始祖軒轅黃帝南巡。人們不僅要問,為什麼會是南巡,而不是西巡,北巡呢?原因是洛南在荊山之南,軒轅黃帝荊山鑄鼎,創立中華,軒轅黃帝的國家中心在荊山,故才會有南巡一說。

玄扈山在縣(洛南縣)西北一百里,世傳黃帝時有鳳銜圖至此,帝拜受之。陽虛山在縣西北一百里。河圖玉板云:倉頡為帝(黃帝)南巡,登陽虛之山,臨玄扈之水,靈龜負書以授之。

——選自明嘉靖《陝西通志·土地·山川》

註:洛南是倉頡造字的故鄉,是中原文明的發祥地之一“洛南花石浪龍牙洞洞穴遺址”,被評為1997年全國十大考古新發現之首。黃帝乃至大禹“取歷取煅”即此。洛南盆地舊石器時代地點群的發現不但填補了秦嶺山區舊石器時代考古的空白,而且為研究我國南方礫石石器工業和北方石片工業二者的關係,提供了十分重要的資料。黃帝史官倉頡隨人文始祖軒轅南巡,登陽虛之山,臨於元扈洛之水,靈龜負書,丹甲青文,倉帝受之,遂窮天地之變,仰觀奎星圓曲之勢,俯察龜文、鳥跡、山川、指掌而創文字。境內之扈山相傳曾為倉頡造字處,所造28個“獸蹄鳥跡”文字現藏於縣博物館,為稀世珍寶。

史官倉頡隨人文始祖軒轅黃帝南巡。從另外一個角度反映黃帝了的國家政治中心所在的地理位置。

洛南是中華文明的發祥地之一,歷史悠久,文化積澱深厚。史載人文初祖軒轅黃帝的史官倉頡曾隨黃帝南巡到洛南,“登陽虛之山,臨於玄扈洛納之水”,“指掌而創文字”,其字28個,“玄龜負圖出洛水”千古盛傳,古籍中也有記載。

——選自新版《洛南縣誌》

造書台 在長安縣西三十里西宮張村三會寺中,有台,即倉頡造字台。唐岑參詩:“野寺荒台晚,寒天古木悲。空階有鳥跡,猶似造書時。”

——選自明嘉靖《陝西通志·土地·山川》

註:長安造書台現位於長安區郭杜鎮長里村。是中華民族漢文字文明的發祥地。長安倉頡造書台現高10多米,周長60餘米,方形夯土建築。原為土台,在夯土中曾發現有新石器時代的器皿遺物,可見是上古文化遺址遺留下來的文物古蹟。近年來,被文物愛好者和有識之士修葺一新,外包一層青磚砌為磚台。上書“倉頡造字台”。 長安造書台原為“倉頡造書台”,可能是這些文物愛好者覺得倉頡造字比倉頡造書久遠的緣故,其實,這是大錯而特錯的。因為,遠在倉頡之前,我國還處在伏羲時代,文字就已經在普遍使用,《易》曰:上古結繩而治,後世聖人易之以書契,百官以治,萬民以察,蓋取諸《夬》。伏羲時代,伏羲氏曾命朱襄造書契以代上古結繩記事,命子襄造六書。一曰象形,二曰指事,三曰轉注,四曰會意,五曰諧聲,六曰假借。使天下義理必歸文字,天下文字必歸六書。現在,我們從考古也證明了這一點,荊山南的姜寨遺址,古人為我們不僅保留了他們所創造的文字,還為我們保留下來他們寫字所用的筆。中華文字出現久遠,遠不是我們憑空想像的那樣,究竟誰是文字發明的第一人實際是很難說清楚的,而現今已經沒有什麼實際意義。大家只所以把文字的發明創造歸功於倉頡,這是我們中華文明以黃帝為代表的緣故。在我們今天看到黃帝時代的許多發明創造里,名義上蓋都出自黃帝一人之手,也就是這個道理。倉頡是黃帝的史官,自然,文字的發明創造也就歸功於倉頡了。其實,倉頡造書遠比倉頡造字偉大,中華文明的傳播正是由於有了書而使文字更加具象化。因此,倉頡作書,在古人眼裡,是一件驚天地、泣鬼神的事件,感動的老天以雨為粟,鬼神都為之而夜哭呢。

——選自《淮南子·本經訓》

倉頡 白水人,黃帝之臣。墓在今白水縣東六十里。其前有廟。生有睿德而能書,及長,登陽丘之山,臨於玄扈、洛水之汭,靈龜負書,丹甲青文,頡受之,逐窮天地之變,仰觀奎星園曲之勢,俯察龜文、鳥羽、山川,指掌而創文字。文字成,天為雨粟而鬼哭龍藏。居陽武而葬利鄉。白水有陽武村,去倉頡墓十五里。又按:白水即古之粟邑,以天雨粟故也。

——選自明嘉靖《陝西通志·文獻一·聖神》

注:倉頡造書功滿天下,被黃帝封為陽武國君,在白水有其封地。

倉頡墓 在白水縣東北八十五里。

——選自明嘉靖《陝西通志·土地·山川》

遠古,白水為國,屬諸侯封邑采地。據《劉志》和《梁志》載,黃帝時曰陽武,《路史·國名記》雲“古國有陽武,考倉頡廟碑記,倉頡為黃帝時諸侯,今陽武村地,疑為倉頡所封。”

——選自新版《白水縣誌》

距今約6000~7000年前,黃河中下游地區經歷新石器時代母系氏族公社高度發展的仰韶文化時期。西安是仰韶文化極其繁榮、遺址最為密集區域。境內主要河流階地多有分布,在灃河中下游沿岸遺址分布密度甚至與現代村落相似。……半坡、姜寨人在原始物質生活條件下,開拓了豐富的精神生活。……半坡陶器上刻有20多種抽象符號,姜寨陶器上不但有38種抽象符號,而且還發現陶棒、陶杯、石硯、顏料等書寫材料,這些符號是中國原始文字的萌芽。

距今約4000~5000年前,黃河中下游地區繼仰韶文化之後,經歷父系氏族公社的龍山文化時期,龍山文化遺址在西安境內分布廣泛,與仰韶文化一脈相承,且常疊壓在仰韶文化遺址堆積層之上,以長安縣灃河西岸的客省莊遺址最為典型,因而陝西龍山文化又稱“客省莊二期文化”。

龍山文化相當於古籍傳說的中華民族初祖黃帝時代。歷史由混沌步入朦朧。史載黃帝命倉頡造字。1986年在長安縣斗門鄉花園村遺址發現中國最古老的甲骨文刻劃痕跡,一些考古學者據此認為。,生活在西安境內的先民這時已開始使用原始文字。

——選自《西安市志》

精彩書摘

荊山記·韓文

“荊山振臂於嵯峨,嵯峨蓋吾鄉。望西山而指為日月之所入也。”在涇北東二十餘里,濁峪河發源甚微,

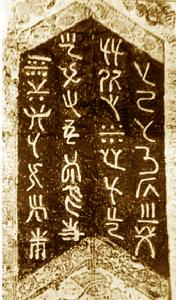

予壬午間居是寺,坐草枕流,凡三年。再一里,則崑崙山,古廟森嚴,僧道各一,不識為何方人。山名不知起自何代,乃得擅河源之富。東則為荊山地,長十五里,橫十里。考之帝王世紀及邑志,則大禹鑄鼎處。又名掘陵園,以唐末陵多掘去。知者,唯指為荊山;知非黃帝鑄鼎嵯峨之荊山也。漢以放象。再讀唐詩,固知草深林密。吾家有屋樑,自祖父相傳為山上木。又按少陵有“渭北春天樹”之句,可據也,而今多墾田。予再居羅漢洞讀書,有僧掘地得石碣尺許,書至元元年(1263年),開田百畝。此蓋自元時已然。

山之中則有唐高祖陵,人鹹呼沙冢,多古碑,土人苦為累,或毀或埋地中。旁為長安古道,惟一二親王古碑文尚存。右為唐小王陵,無記,惟石馬、人環列。暮夜人行,聞悲鳴聲。前峰民堡,為馬踏人擊不可居。六月四日事,疑有遺恨。左八角冢則太上皇陵也。其下萬年縣,進五里,漆沮兩水合而突駛竟過投渭,前後左右,遂無旁枝,所稱斷原者是也。吾家居山,北岸有城,山在襟帶間,常游其上。周秦漢唐,風景依然。南則秦嶺雲道、華岳天亭,涇渭照其面;西則太白雪陰、終南仙館,清霸橫其眉;東與北梁山崎險、明月崢嶸,河洛束其帶。從下觀之,掛日摩月,星辰河漢處其巔。荊山受關中之富,天下名士、四方豪客,游之者少,俱向有名處爭富貴地喧嚷耳。荊山無石,不欲違俗激世,硬出角骨;荊山無花,不欲柔面媚人,自染脂粉;荊山無樓閣,不欲上下低昂,別生枝節;荊山多草木,正以逢春自榮,四時造物,不事打點;荊山多樵客,牧童自有知己,不問鹹陽宮殿近果何如,淡漠閒遠,家常自足。有人言,華山人易到,吾曰鑿壞山靈矣。吾以問之山,山曰:雷雲風雨,不以吾山之小而不來。向者雨化劉先生與吾朝夕友,名山著業。吾以待子功成,行在天下五嶽,石攜一片來,以銘之,逐以

——選自清光緒《富平縣誌》

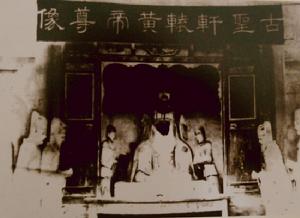

古蹟

黃帝鑄鼎處。

夏禹王鑄鼎處。

中山漢武帝祀鼎處。(武帝獲寶鼎於汾陰,鼎至中山,有黃氣氤氳,射麃祀之,有制文。)

——選自清光緒《富平縣誌》

註:麃,顏師古註:鹿屬也,形似獐,牛尾,一角。

【西安建都諸20朝代說】

西安古稱長安,又曾稱西都、西京、大興城、京兆城、奉元城等,是浩浩千年古都,它與義大利的羅馬,希臘的雅典,埃及的開羅並稱為“世界四大古都”,西安詮釋著中國的繁榮,曾長期是古代中國的政治、經濟與文化的中心,西安印證著上下五千年的文明,並歷來為地方行政機關州、郡、府、路、省和長安、鹹寧兩縣的治所。在多數朝代,西安屬於郡、府級建制——京兆府(郡)轄區,元代改京兆為安西路(後改奉元路),明洪武二年(公元1369年)廢奉元路設西安府,西安即由此而得名。1928年,在西安首次設市,1948年由省轄市改為國民政府行政院轄市。中華人民共和國成立後,西安市曾經是陝甘寧邊區轄市、西北行政區轄市、中央直轄市、計畫單列市,從1954年以來,一直為陝西省省會所在地,現屬副省級城市,轄新城、碑林、蓮湖、灞橋、未央、雁塔、閻良、臨潼、長安九區及藍田、周至、戶縣、高陵四縣。西安是世界上唯一一座建都超過千年的文明古都。他還居我國古代六大古都之首。西安是我國也是世界上的最大古都,這已是一個獲得廣泛認同和不爭的事實;但西安究竟是幾朝古都,以及與之相關連的西安始都於何年,西安建都究竟歷時多少等等,卻是學術界長期爭論紛紜的問題。近年來,“十三朝”得到較多學者的贊同,但不時仍有不同意見提出。但西安究竟先後有哪些王朝在這裡建都的呢?據學者們對述及西安地區歷史上建都之王朝問題的論著進行搜檢統計,發現關於西安建都朝代數目,已先後出現十朝說、十一朝說、十二朝說、十三朝說,直至二十一朝說等20多種。當然,上述的諸朝說只是一種概稱,究其實質內容中既包括有統一時期的王朝,也包括有分裂時期的割據政權,還包括有農民起義建立的政權。其中最有代表性的為西安建都二十朝代說

二十朝代說(總計1231年)

荊山:黃帝都,74年;

荊山:夏禹都,9年

豐鎬:西周都,286年;

櫟陽、鹹陽:秦都,178年;

櫟陽、長安:西漢都,210年;

長安:新莽都,15年;

長安:漢(劉玄)更始都,3年;

長安:赤眉都,2年;

長安:東漢獻帝都,6年;

長安:晉惠帝愍帝都,7年;

長安:前趙都,13年;

長安:前秦都,35年;

常安:後秦都,34年;

長安:西魏都,23年;

長安:北周都,25年;

長安:隋都,38年;

長安:唐都,266年;

長安:齊(黃巢)都,4年;

長安:大順(李自成)都,2年;

西安:大清(光緒)都 ,1年

版權資訊

《黃帝功德大典》

作者:劉宏濤

出版社:陝西出版集團太白文藝出版社

出版時間:2011。5

頁數:157

開本:787mm X 1092 mm 1/16

印張:11.5

ISBN: 978-7-80680-982-2

包裝:精裝

作者簡介

曾發表過小說、故事、散文、電視文學劇本數十萬字。其中散文《外婆喬》入選《中國改革開放20年作品精選》散文卷,40萬字的長篇小說《柿溝》在《文經縱橫》雜誌中連載。絲綢版《黃帝功德大典》被黃帝陵永久收藏。個人傳記入選《中國書畫篆刻界名人錄》及《世界名人錄》。曾多次受到溫家寶、王光英、陳慕華等黨和國家領導接見。