“黃壇四堂”

1

1東距寧海縣城6公里的“黃壇四堂”古民居,是寧海縣文保部門於2000年8月公布的四個文物保護單位之一。

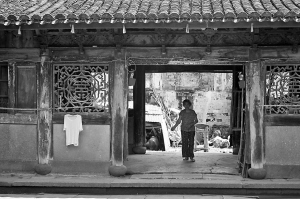

從寧海西站乘車到黃壇,走進鵝卵石鋪成的黃壇水圳頭,清澈的溪水挨家流過,古老的石板橋通向每戶,一派濃濃的古村風貌展現在你的眼前。

再進去,到了黃壇觀音路,就看到了寧海縣文物辦的一個石刻的標誌:“厚詒堂”。“厚詒堂”是“黃壇四堂”之一。“厚詒堂”由嚴廷撰與其次子嚴奕步建造,建於乾隆四十四年(1779)至嘉慶十年(1805),即今規模,為清代四合院民居。正廳坐東南朝西北,沿縱軸線依次為照壁、台門、天井、正廳及兩廂,總面積568平方米。“厚詒堂”融精美的磚雕、石雕、木雕為一爐,主要分布在照壁、門樓和門窗、梁架、額枋上。這些雕刻,不僅工藝極為精細,而且內容豐富,形式多樣,集浪漫與寫實為一體,以此來營造耕讀世家的氛圍。它突出反映了清前期的藝術風格,工藝水平、審美觀念,是一座藝術寶庫。

“厚詒堂”東北首是“益善堂”。“益善堂”由嚴廷撰之孫嚴得純建造,建於道光十一年(1831)至道光十五年(1835),為清代四合院民居。坐東北朝西南,入台門,沿縱軸線依次為倒座、天井、正廳、兩廂及邊廂,總面積686平方米。“益善堂”外觀偉岸,布局繁多,造成一種深宅大院的氛圍。有台門、儀門,台門為繡樓式,極富特色。院子的西南角設有一小書房,環境清幽,是一個院中之院。它的周圍外牆上嵌有16個石花窗,圖文並茂,寓意深刻。多個石窗拱護一院,實屬罕見。

2

2“益善堂”過弄堂是“居易堂”。“居易堂”又稱司馬第,乾隆三十年(1765)由嚴廷撰之叔父、貢生旨膺(字仁和)率子廷治、廷樞共建,為三合院建築。正廳坐東北朝西南,沿縱軸線依次為台門、天井、正廳、邊廂,總占地面積575平方米。居易堂主要特色表現為台門的五花捲草山牆,造型高大,氣勢雄偉,保存完整,烘托出古宅院的氣派。正廳二樓前檐廊結構,系匠心獨具的築造法。正廳下檐頂上鋪石板匝以木欄桿,可與兩廂貫通。又是比較奇巧的建築風格。

“克紹堂”為嚴廷撰之弟、貢生嚴廷諫和其次子嚴奕山建造,建於嘉慶十二年(1807)至道光十二年(1832),俗稱“花車門”,又稱“下座”。為清代四合院建築。坐西朝東,沿橫軸線依次為台門、小花園、廂房,依縱軸線為儀門、倒座、天井、正廳,總占地面積541平方米。“克紹堂”的主要特點是將精緻細巧的園林特色與粗獷豪放的台州式建築融為一體。圍牆上磚雕漏窗與太湖石,廊軒式的倒座與正廳、廂房等柱樑框架並集一院,是兩種不同建築風格融匯糅合的傑作。

黃壇四堂:

位於寧海黃壇鎮,黃壇嚴民家族“金、石、綠、竹”四房的宅院分別稱“厚治堂、義姜堂、克沼堂、居易堂”故稱“黃壇四堂”,原治堂由嚴遷巽於 44年(1779)動土建築,後由其子嚴奕步接替,於嘉慶十年(1805)完工。自後三堂陸續建成。2000年8月被定為縣級文保單位,併入選國家級文保單位預報單位。可異2003年 ,居易堂失大。2003年初被評為4級旅遊資源單體。其中原治堂在2003年2月24日寧政發[2003]4個被定為縣文化單位,其餘三堂被列入縣文保點。其藝術價值主要體現在石、磚、木、三周仙中,“三周仙”藝術省內少見,堪稱一絕。

黃壇四堂

厚詒堂高高的牌匾

厚詒堂高高的牌匾溫暖的春陽下,我面對的是一片令人心寒的焦黑的廢墟。

二00三年,也是在這樣一個陽光燦爛的日子裡,我曾在這座三合院的正屋二樓的前檐廊上,在一塊“南山聳翠”的木匾下,憑欄眺望西南方向的畈頭山——傳說,黃壇最主要的姓氏、我母親的祖先嚴氏,就是翻越了那座山,才最終從遙遠的湖北黃梅縣落腳在這浙東小村莊裡,回歸江南。遠山凝黛,盡在台門兩側兩支高大雄偉的五花捲草山牆的擁抱之中。

二00四年二月七日晚,一場大火燒毀了 “黃壇四堂”中這座建築歷史最為悠久的古宅——居易堂,多少榮辱,多少興衰,多少尋常人家的尋常故事,在熊熊烈火之中化作一縷青煙,只剩一座精雕細刻的台門和半壁殘垣向世人裸露著一截維納斯斷臂——那一種觸目驚心的美的碎片,使人疼痛。

“東鄉大湖谷,西鄉黃壇屋”。以建築裝飾精美而著稱的黃壇古民居,就這樣一座一座在不斷地消失,帶著它所承載的歷史和文化,消失了,就很難再把它找回來。

據黃壇《嚴氏宗譜》記載,黃壇嚴氏為東漢嚴子陵後裔,北宋至道二年(996),始祖嚴忽魯自湖北黃梅縣遷入黃壇建村,至今已有一千餘年歷史。清代前期至中期,是黃壇嚴氏的昌盛時期。嚴氏子孫奉“耕讀傳家”之古訓,日理農務,夜讀詩書,科舉中試者比比皆是,開業經商者財源茂盛。因此,人口繁衍,房派林立,相繼在黃壇建起了許多豪華的深宅大院,遂有“東鄉大湖谷,西鄉黃壇屋”的民謠流傳。最能代表黃壇建築水平的“黃壇四堂”,就建於這一時期。

“黃壇四堂”是指厚詒堂、益善堂、克紹堂、居易堂,系黃壇嚴氏坤房“金、石、絲、竹”小四房的住宅。它們坐落於黃壇村的北部,二水環繞,布局合理,氣勢恢弘,工藝精湛,特色鮮明。它們在小橋流水、卵石小徑的映襯下,和周圍其他古建築一起,構建起一處“藏風得水”的大型古民居建築群。“黃壇四堂”各院落面積雖然不大,建築構架也不複雜,但集木、磚、石雕於一堂,是以建築裝飾藝術見長的民居建築。其表現手法之多樣、雕刻技藝之精湛、題材內容之豐富,在浙江省同類建築中均為罕見,具有很高的藝術價值。厚詒堂熔精美的磚雕、木雕、石雕為一爐;益善堂集各式石花窗和雕板於一院;克紹堂吸收了蘇州園林建築風格,將精緻細巧的園林特色與粗獷豪放的台州式建築風貌巧妙結合起來;居易堂的兩支五花捲草山牆峻偉峭拔,於不動聲色中勾勒出深宅大院的威嚴顯赫。細細品味“黃壇四堂”的一磚一瓦、一窗一柱,你一定會被它們精心刻意的藝術之美深深地感動。

厚詒堂

厚詒堂正門樓四合院

厚詒堂正門樓四合院厚詒堂,是嚴廷巽於乾隆四十四年(1779)動土興建,因年老體衰,由其次子嚴奕步接手續建,於嘉慶十年(1805)完工,為“金、石、絲、竹”中的“金”,被奉為小四房的祖堂。

厚詒堂為四合院民居,正屋坐東南朝西北。沿中軸線依次為照壁、台門、天井、正屋,總占地面積568平方米。

由青磚構築的照壁掩映在棕櫚樹闊大的葉下,呈八字形,高4米,寬6米,壁頂覆以小青瓦,正脊中堆塑的火焰寶珠和翼角的吻獸互相輝映,煥發出迷人的古韻。有勾頭滴水,檐下為磚雕。

台門門樓高達六米,站在門前狹窄的卵石小巷,須仰視才能望見門樓正脊兩頭的吻獸和正脊下面四個翻卷的翼角。筒瓦覆蓋的屋頂下,是別致的磚雕斗拱,內外兩面各十一攢,兩側各三攢。上枋素麵,四個翼角下各修飾以一個磚雕垂花柱。中枋正中磚雕“福祿壽”三字,框線鑲有草葉形雕刻。兩旁為四幅深浮雕人物磚雕。下枋中間磚雕五獅搶球,兩旁為飛鳳磚雕。外門框由紅石構築,兩旁石柱上的石刻楹聯面目清麗:“座滿高朋同北海,門迎爽氣挹西山”。石柱上部雕有銜環獸頭,下部刻有“鶴鹿同春”圖,兩側則飾以飄帶。門簪上高掛清道光四年(1824)製作的、題為“貢元”的牌匾。門的兩邊原為高大的五花捲草封火牆,現在北牆已改建。

正屋面闊三間,為抬梁穿斗混合式結構的重檐硬山頂二層樓建築。明間六架梁,柱身為梭形。金柱橫樑上懸有黑底金字的“厚詒堂”堂匾一塊,堂匾上有長長的額題和兩枚內容分別為“乙卯會魁”、“吳興鹿坪沈焯題”的方印。額枋花板雕刻“二十四孝”圖案;明間裡壁的八扇屏風上,以淺浮雕的方式雕刻著桃源春曉、赤城棲霞、雙澗迴瀾、石樑飛瀑、寒岩夕照、螺溪釣艇、瓊台夜月、華頂歸雲等天台山八景圖和花草圖案。

南北廂房亦為二層樓建築,面闊三間二耳房,檐廊卷棚頂。

厚詒堂最大的建築特色,在於它精湛的石雕、木雕、磚雕工藝。

厚詒堂的石雕並不多,但質量很高。如台門上的青石雀替,採用鏤空雕刻的手法,雕刻了一隻造型生動的獅子,工藝精巧,幾條彩帶線條流暢、圓潤。即使是並不顯要的石柱礎,也加以精雕細刻,非常講究。

磚雕是厚詒堂建築工藝的亮點,主要集中在照牆和台門上。台門上昂首戲球的五隻獅子,翹首飛翔的兩隻鳳凰,無不形態生動,栩栩如生。台門門頭上的八仙人物故事,採用深浮雕手法,精雕細琢,構思嚴謹,布局巧妙,情景交融,使人感到即使是木雕,亦不過是如此了。

木雕主要分布在厚詒堂的門窗、梁枋、雀替、牛腿、屏風上。這裡的格子窗一反本地簡單的直格、斜格的常規,線條不拘一格,變化多端,造型新穎別致,美觀大方。厚詒堂共有暖窗二十四片,暖窗的腰板和格心美女盤、眉板的雕刻,是工匠最下功夫的地方。它們以深浮雕手法精工細雕,即使是綠豆大小的人物,其面部表情和身體形態都纖毫畢至,活靈活現;再配以亭台樓閣,小橋流水,令人觀之而生身臨其境之感。厚詒堂木雕集浪漫與寫實於一身,內容豐富多彩。如天官賜福,太白醉酒,馮驩彈鋏,武松打虎,牧童晚歸等等,既有虛幻的神話,又有生活的寫真,亦諧亦莊,圖文並茂。

精美的三雕藝術,營造了厚詒堂濃郁的書卷氣息和強烈的藝術氛圍。

益善堂

厚詒堂門樓的八仙磚雕

厚詒堂門樓的八仙磚雕益善堂在厚詒堂的東南面,由嚴廷巽的孫子嚴德純於道光十一年(1831)動工興建,道光十五年(1835)完工。屬“金、石、絲、竹”中的“石”。

益善堂坐東北朝西南,沿中軸線依次為倒座、天井、正屋,總占地面積686平方米。

益善堂有兩座台門,兩座台門相隔並不太遠,站在第一座台門外,一眼便能看見第二座台門。第一座台門為一層樓,裝飾相對簡單;第二座台門為二層樓,台門上裝飾有雕刻細膩的隔扇、雕窗、珠欄、鹿形牛腿等。二樓看上去像閨閣千金拋彩球的繡樓,其實卻是上不去的,並沒有實用價值,不過一種象徵而已。這院裡一定有過千金小姐吧?這千金小姐一定是父母的掌上明珠吧?或者是父母煩透了一溜兒子的淘氣,非常想要個貼心小襖般的寶貝女兒?他們的心思全在這門樓上擺著呢!這種精巧典雅、別具一格的門樓,在浙江省境內已很少能見到。

從台門經一條狹長的走廊,即可進入小天井。長長的廊道,窄窄的天井;若有若無的青苔,或明或暗的光線,將一種“庭院深深深幾許”的幽遠氣氛渲染得恰到好處。

小天井的北面是倒座。平房、廊軒式結構的倒座前後門兩邊,有四扇雕刻著富貴吉祥圖案的正方形大拷格裝飾花窗。明間四架梁,前後平板枋上各有數十塊保存完整的花板雕刻,花板間間以斗拱。

正屋為抬梁穿斗混合式結構,面闊三間,重檐硬山頂,陰陽合瓦。明間金柱間掛有清道光七年(1827)寧海知縣沈逢恩題贈的“益善堂”匾一方,黑底金字,匾首亦有題款。

東西廂房面闊各三間二耳房,重檐硬山頂,卷棚式檐廊。東廂後有一排包廂,地方上俗稱“後拔步”,原有七間,現在尚存五間,樓上有掛落圍欄,部分已毀壞。

緊靠西廂房的南端有一小院,原為宅主的書房,據說國畫大師潘天壽曾客居此處習字研畫。難怪一進入此院,便有翰墨之香撲面而來——現在的房主,繼承了歷代房主喜愛舞文弄墨的傳統,將一個小小的後院布置得十分雅致。小院明間的落地罩古樸大方,起著隔間屏風的作用。

益善堂最具特色的,是遍布各面牆上的十六片各式紅石石花窗。後牆上有雕刻著“狀元及第”、“壽考維祺”文字以及平安、獅子搶球、魁星等圖案的石花窗;山牆上有雕刻著“壽”、“福”、雙金錢、喜報、三元等圖案的石花窗。這些石花窗仿照木隔扇做法,圖案複雜,雕鑿精細,尤其是將文字與圖案融為一體,雕鑿難度極高。這種圖文並茂形式的石花窗在浙江省內極為少見,堪稱一絕。

益善堂的外觀高大偉岸,內部布局複雜而合理。精巧典雅的小書房,以及以繭形小門相隔的大小天井,給人以院中有院的感覺。窄窄的繭形小門僅容一人通過,倚門而立,你就仿佛是站在幽深的時光隧道的隧道口,一陣穿堂風過,令人恍然覺得過往與未來,青絲與華發,都似那風一般,從你體側悄然而過,似乎什麼都沒有改變,其實卻偷偷在那門框上劃下了一道道歲月的印痕。

克紹堂

精雕石花窗

精雕石花窗克紹堂在厚詒堂的東側,為嚴廷巽之弟、貢生嚴廷涑於清嘉慶十二年(1807)始建,後由其次子嚴奕山續建,於道光十二年(1832)完工。因相臨原有中央座和上座,故又稱下座,屬“絲”。

克紹堂俗稱花車門,四合院,坐西朝東,沿中軸線依次為小花園、倒座、天井、台門,總占地面積為541平方米。

克紹堂之所以叫做“花車門”,顧名思義,它的台門應該是以“花”為主要特色,雕飾想必十分的繁複華麗。但我們現在已經看不到高大美觀的台門了——不知在什麼時候,“花車門”已被村里移作他用,現在的台門簡簡單單的,與台門南側嵌有磚雕漏窗的圍牆很不般配。

進入台門是小天井。住戶們介紹說,這小天井原先是一座小花園,花園裡有造型別致的假山和品種繁多的花草,在主人的精心伺弄下,這花園一年四季生機勃勃的,非常惹人喜愛。後來,這院裡的住戶漸漸地雜了,柴禾稻麥,犁鋤鐮耙,農家院的粗俗和混亂取代了克紹堂原有的典雅和精緻——唯剩石欄桿和太湖石,還依稀可見當年宅主的閒情逸緻。

克紹堂是黃壇四堂中最具園林風味的建築。它的園林特色貫穿在整幢建築的各個地方,尤其是它的倒座。倒座在小天井的西面,面闊三間,一層單檐硬山頂建築。倒座的建築結構猶如園林建築中的廊軒,非常講究建築細節。如它的前後平板枋上,有工藝精細、線條流暢的八仙等雕刻;平板木枋之間有出跳斗拱。明間與次間交接處,有一道月洞門,門框的四角各有一蝙蝠雕刻,門的上方有一長方形拷格花窗。梁架結構略施雕刻,本色自然,粗獷渾厚;柱為側腳,有宋代建築遺風。明間前後門的兩旁共有四隻方形的大拷格裝飾窗,線條複雜而生動,極為漂亮。

制於道光十年(1830)、題有“瑞峰主人立”的“克紹堂”匾,懸掛在克紹堂正廳明間。克紹堂正屋座西朝東,為二層重檐硬山頂建築,面闊三間。卷棚頂的檐廊,檐柱與檐梁之間用斗拱承接,墊拱板上雕刻著形象逼真的虎頭;牛腿上則雕刻著書生趕考和牧童短歌等圖案。正屋次間的窗為格子花窗;暖窗上部為花格,腰板和眉板上飾以淺浮雕花草。

南北廂房是二層重檐硬山頂建築,面闊各三間,耳房各二間。南北廂房明間各有四扇拷格格子門。拷格中間為瓶形圖案,寓意平平安安;腰板上則雕刻著花鳥蟲魚,線條簡潔娟秀。南北次間的窗,內為花格紙窗,外為暖窗,暖窗的腰板上亦為淺浮雕花草圖案。門與窗的拷格均極細膩,線條流暢,富有動感。

通過巧妙的布局,將細巧精緻的園林特點融於民居之中,使民居兼具實用與審美的功能,別具一番超凡脫俗的韻味,從而提升普通民居的美學品位,僅就這一點,我們就不難發現克紹堂原來的主人廣博的見識和對高層次生活品質的追求。

居易堂

克紹堂寬闊的天井

克紹堂寬闊的天井居易堂,又稱司馬第,在益善堂的南首。乾隆三十年(1765)由嚴廷巽的叔父、貢生嚴旨膺,率子廷治、廷樞共同建造,是黃壇四堂中建築年代最早、位置最靠南的宅院,屬“竹”。

這是黃壇四堂中唯一一座三合院建築。正廳坐東北朝西南,沿中軸線依次為台門、天井、正廳,總占地面積575平方米。

最南面為照牆。照牆的對面為台門,門框上有四根門簪,施以雕刻,筆力遒勁的“司馬第”匾,就掛在門簪上。台門裡側的門框上有雕刻得非常精美的石雕和木雕。台門兩邊是兩支五花捲草山牆,造型高大,氣勢雄偉,是最能顯示居易堂恢弘氣派的建築裝飾。甲申正月十七那場大火過後,居易堂只保留下了台門和五花捲草山牆。

正廳為二層樓重檐硬山頂建築,面闊三間,屋頂覆蓋陰陽合瓦。一條藤拷格門窗;門窗上雕刻細膩的眉板和腰板;樓下明間裡壁十扇屏風上的兩條草龍木雕、博古圖案等,使居易堂顯得古樸典雅。東西廂房各三間二耳房,東廂後有一排四間的邊廂,即“後拔步”。緊湊纖巧的拷格門窗上,有鏤空雕刻的花盤花結和貼金裝飾的博古、和合二仙等圖案。

居易堂的院子一色的紅石板鋪地,石板道地四周鑿有溝槽,那是雨天用來走積水的——在寧海的古建築中,這樣的設計不在少數。

居易堂最富特色的,是它二樓前面的走廊。一般的寧海古民居,正廳樓上的房間和樓下的房間垂直而上,而居易堂的二樓房間卻比一樓的要往裡推進一些,在房間和下檐之間,留出了一條一米多寬的、由四塊木板鋪成的走廊。這種二樓前檐廊結構,在寧海的古建築中絕無僅有。樓上也是兩室一廳,明間廳堂金柱之間有大拷格落地罩,“南山聳翠”小匾就懸掛在落地罩的上額正中位置,匾額兩側有雕刻精美的龍頭垂柱——在這塊木匾下,黃壇嚴氏後裔曾望見他們的祖先從湖北黃梅縣出發,千里迢迢,翻越畈頭山而來,來到這山清水秀的黃壇,並落地生根,繁衍生息。二樓下檐沿窗枋四周有木欄桿,石板拷頭鋪設在椽上,與東西廂房連貫相通。

有文字可考和有記憶可尋的居易堂,就只剩下以上這些了。我很後悔當時沒有及時地記錄下居易堂的種種細節,到如今,一場突如其來的大火,燒毀了原以為還能在文物意識漸漸覺醒的房主的精心保護下繼續矗立在風雨中的老屋,再想記錄,卻已是滿目瘡痍,記無所記。雖然聽說居易堂要重建,但重建的還會是居易堂嗎?況且,縱然建築可以重建,而歷史卻是絕不可能重建的。

同為古建築群落,前童和黃壇卻有很大的不同。儘管建築年代相近,地域距離也並不遙遠,但建築風格卻各有千秋。前童的古建築多一些文化上的刻意,無論大的建築結構,還是小的建築構件,往往都直接表現著宅主的思想道德文化理念:院落,道路,堂名,雕飾等,儒家的耕讀文化精神隨處可見,信手拈來;而黃壇的古建築則更看重建築的審美價值,所以從建築工藝上來說,無論房屋結構,還是石雕、木雕、磚雕,黃壇四堂均比前童的要精美許多。不同的建築風格反映了兩地不同的文化精神,前童重村落、家族的共性,黃壇則更重個體情趣的追求。也許正因為這樣才能解釋,為什麼前童的古建築群能比黃壇的保存的更好、更完整。