簡介

麥稈畫

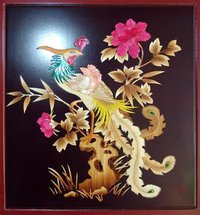

麥稈畫麥稈畫,又稱麥草畫、麥燙畫、麥秸畫、燒燙畫等,其工藝源於我國古代中原地區,歷史已有千年,後經歷代傳播,成為一種完善的藝術形式。麥稈畫是民間純手工藝技術,它充分利用天然麥稈的自然光澤和材質,表現天地風雨、花鳥蟲魚、人物風景、花卉動物等,栩栩如生,巧奪天工。其一幅作品的完成要經歷割、漂、刮、碾、燙、熏等多道工序,製作精細而繁瑣,過程漫長而艱辛,對製作者的耐心、毅力以及審美能力等都是一種考驗。正因我們中國古代漢族勞動人民的勤勞和堅毅的品質,才造就了麥稈畫這不可多得的藝術精粹。因其出色的工藝價值和表現技巧,文化部將其正式譽為

“中國民間藝術一絕”。常言道:民族的才是世界的。麥稈工藝畫既具有深厚的傳統文化內涵,又極富現代裝飾性和欣賞性,最能體現和展示漢民族自古就有的精巧技藝和聰明才智,自麥稈畫浮現以來,因其獨特的工藝價值和廣泛適合的裝飾性.

麥稈畫分字屏、畫屏,已製作出玻璃鏡框與油漆硬板兩種幅畫,掛式、立式、座式,大中小型齊全,多種字畫圖案能與現代各種款式家具擺飾和諧,悅目賞心,並廣泛套用於家庭、賓館、店鋪、會議廳等室內永久性裝飾。

歷史

傳說

麥稈畫

麥稈畫據考證小麥先是由西亞通過中亞進入到中國的西部地區。戰國時代的《穆天子傳》記述周穆王西遊時,新疆、青海一帶部落饋贈的食品中就有麥。 商周時期,麥子已入黃河中下游地區。春秋時期,麥子已是中原地區司空見慣的作物了。《左傳》記載,今山東、山西、河南、河北、安徽等地當時都有小麥生產。

麥稈畫

麥稈畫從麥子出現在古中國的那一天起,我們聰慧的祖先就開始以麥稈為原材料進行藝術畫的創作了,但由於歷史變遷和社會動盪,傳說中的麥稈畫長期以來難覓其蹤,直至秦懷王墓發掘時才出土面世。發掘出的麥稈畫原作雖經兩千多年腐蝕,仍然色澤鮮明,不失古樸本色,令人嘆為觀止。另有傳說:東漢劉秀被王莽追殺,萬般無奈,藏於麥地之中,麥草隨即化為樹林保護劉秀。因此當地人視麥草為祈福迎祥之草,逐製作麥草畫,供奉朝廷。

寓意

依此傳說,東漢年間麥稈畫的藝術層次與寓意又有了歷史性的發展與升華。作為賴以生存的主要食品,小麥歷來被人們視為神聖之物,古人祭祀天地就賦予了小麥極高的地位,它象徵豐收和財富。麥稈畫也因為它的材質來源而不僅有濃厚的民間味道,又有著吉祥高貴的象徵意味。

然而在封建的農耕社會,麥稈畫雖來自民間,卻也十分稀罕,更因其作為皇家貢品,所以不可能在平凡百姓中流行,只能作為奇藝在皇室貴族間賞析珍藏。老一輩民間藝術家嘔心瀝血挖掘研究古老的工藝技術,大膽進行實踐,使麥稈畫這一民間瑰寶重現人間。

文化信息

麥稈畫

麥稈畫秸桿工藝畫是中國獨有的民間手工藝製品,是中國民間藝術圓中的一朵奇葩,源於隋,興盛於唐宋,流行於明清。

麥稈,經過現代技術處理,大膽吸收中國畫、版畫、剪紙、漆畫及油畫等諸多藝術表現形式,呈現天趣合一,恰到妙處的意境。在畫面風格上,以民間傳統工藝為本,努力追求時代特色;在色彩運用上,以麥稈兒自然色為主調,點綴少許明快色彩而富於變化,配以紅與黑相間的底紋,使其渾然一體,醒目、大氣。製作精美,色澤明快,神態逼真,給人一種反樸歸真的藝術享受。 以其獨特的藝術風格和精湛的製作工藝,贏得了國內外藝術界很高的評價,深受中外人士青睞,被譽為中華魂寶,民間一絕,藝術珍品。

麥草畫手工藝品用料安全環保,形象生動逼真,不但有很高的藝術價值,同時還有較高的欣賞、收藏價值。已成為賓館、會堂、現代家庭裝飾和饋贈親朋好友,傳遞友情的最佳禮品。不少產品,隨國際友人踏科入異國他鄉,並在亞歐十多個國家和地區巡展,發展和拍賣,深受國內外人士的青睞和好評。這一獨具魅力的藝術奇葩已十多次被國家及省、市新聞媒體專題報導,麥草畫不失為“中華一絕,民間瑰寶,國際金獎,藝術珍品“。

麥桿畫有很好的欣賞和收藏價值,按規格設計的大小可以裝飾在各種場合,也更能增添各類場合的文化氛圍,隨著現代文化的不斷發展,麥桿畫將成為不可多得的收藏品和各類場合的室內裝飾品。

製作工藝

麥稈畫

麥稈畫麥稈畫採用純天然原料生產,符合環保要求,著色採取熨燙方法,保證了產品的形色不變和長期保存。它工藝製作精細奇巧,設計融合了古典與時尚元素,構圖萬變,效果令人驚嘆。麥稈畫有多種規格和圖案,產品題材涵蓋人物、人體、建築、風景、花卉、花鳥、卡通、動物、歷史文化等多個方面,兼有現代與仿古風格、純色與彩色工藝。其採用純手工製作、不可嚴格複製的藝術特點,使其市場價值非一般裝飾品所能比擬。無論是賓館、酒店、辦公室、會議室,還是家庭客廳、臥室、餐廳,麥稈畫都適合裝飾布置,與一般裝飾品相比,更能彰顯主人的個性追求及高雅品位,同時,也是商務禮品、親友饋贈、欣賞收藏、旅遊紀念的很好選擇。

麥稈畫通過高超的藝術技巧表現豐富的文化內涵,巧奪天工,栩栩如生,被譽為“中國民間藝術一絕”。

麥桿畫製作工序十分複雜,整個製作工序全憑手工完成。需先將麥稈浸泡、熏蒸、漂洗,然後剖開整平,再進行薰燙,充分利用麥稈本身的自然光澤和質地,結合溫度的高低變化,對薰燙部位分輕重緩急靈活處理,技術上吸收融合國畫、版畫、剪紙、烙畫等諸多藝術手法,使麥稈表面形成深淺不同的層次和色變,之後再經剪、裁、印、貼等工序,才能製作出既古樸典雅、富麗堂皇,又惟妙惟肖、栩栩如生的藝術作品。從大的方面歸納,製作工序可分為拼料、下料、燙料、貼上、裝裱等步驟,每一步驟中還可細分多道小步驟。

藝術魅力

麥稈畫

麥稈畫麥稈畫承載著中國千年以來的歷史文化。從麥子作為古代直至今天中國民眾的主要食糧,可以說麥子是奠基中國民眾生存經濟的骨髓,也是滋育社會發展的生命血液,因麥子而產生的藝術,必定是發自深心、源自血內的生命藝術,其中沒有虛浮,沒有嘩寵,沒有偽佞和懈惰,有的都是真希望、真心血和超乎絕倫的辛勤和智慧。

麥稈畫既具有深厚的傳統文化內涵,又極富現代裝飾性和欣賞性,其藝術魅力源於所蘊含的歷史文化,也表現在其所作的傳承與創新。

麥稈畫

麥稈畫麥稈畫古代是一種源自民間的手工藝術,限於古人的思維定勢和社會發展水平,麥稈畫雖屬創新,但還存在做工粗簡等弊病,即至80到90年代,麥稈畫的製作技術也並不成熟,還是處於生長和摸索時期,那個階段的麥稈畫僅僅是把麥稈簡單處理後貼至畫板上,效果呆板,還不具備適合大眾的觀賞性和裝飾性。直到90年代初麥稈畫立體繪畫熨燙技法產生,在製作中加入美術繪畫專業方面的構想和設計,將現代美術思想和繪畫技法融入到麥稈畫製作的關鍵步驟中,創作出了具有清晰的層次、合理的透視、自然的光感,具有嶄新的藝術表現效果的作品,才使麥稈畫的製作工藝發生了變革,躍上了一個新台階。並且隨著工藝技術的革新,麥稈畫的表現題材也有了很大突破。眾所周知,藝術表現題材範圍無限廣闊,所有生產生活的內容都可提煉升華成為藝術品的表現題材,但傳統的麥稈畫題材比較狹窄,基本囿於花鳥和人物兩個方面。而自立體繪畫熨燙技法產生之後,麥稈畫的表現能力大大加強,表現題材開始呈多樣化,出現了花卉、風景、建築、花鳥、山水、人物、人體、文化、器物等多種題材,極大地豐富了麥稈畫的表現範圍,增強了麥稈畫的適應性和普及程度。傳承加上創新,當代麥稈畫藝術家在傳統麥稈畫製作技術的基礎上融入自身具備的現代藝術人才的藝術品位和表現技法,使麥稈畫自身的工藝素質較之以前有了較大的飛躍,成為民間藝術領域的一朵奇葩,散發出別樣的光彩。

麥稈畫不僅僅是掛在牆面或擺放在廳堂的一幅畫。因其可考究的歷史已逾千年,更有多種傳說印證其不同凡響的產生背景,加之其不輸於任何其他門類工藝的表現技巧和能力,所以從80年代重新浮現,至今二十幾年時間,受到的關注和取得的成就已可以趕超歷史更悠久、並且從業者不可計數的瓷器、刺繡等經典傳統工藝。多位藝術家的作品被選為國家領導人贈送外賓的禮物,或者擺放到一些國家、國際級的重要場合,在多屆不同的博覽會、交易會和工藝品專業評獎中更獲獎無數,並於2006年獲得了世界手工藝的最高獎項——聯合國教科文組織頒發的“世界傑出手工藝品徽章”。

中國工藝畫種類

貝雕畫 | 羽毛畫 | 牛角畫 | 卵石畫 | 彩蛋畫 | 軟木畫 | 樹皮畫 | 漆畫 | 鐵畫 | 棉花畫 | 皮毛貼畫 | 郵票貼畫 | 漆畫 | 鑲嵌畫 | 繪畫工藝畫 | 拼貼工藝畫 | 押花畫 | 麥秸畫| 麥稈畫