劇情簡介

鵝毛筆

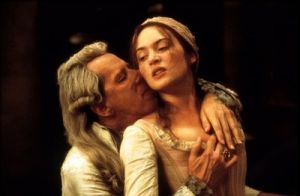

鵝毛筆 經營瘋人院的考爾麥神父為人大度耿直,在同德薩德長期相處中,對他漸生好感。儘管考爾麥神父也不喜歡薩德的作品,但兩人還是結成摯友。期間,還有一名經常出入瘋人院的少女(凱特·溫斯萊特飾),她是 薩德的僕人。德薩德的每一部作品都是由這名少女偷偷的帶到外面,得以流傳於世。

演職員表

演員

鵝毛筆

鵝毛筆 凱特·溫絲萊特KateWinslet.....Madeleine'Maddy'LeClerc

傑昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix.....TheAbbeduCoulmier

麥可·凱恩MichaelCaine.....Dr.Royer-Collard

BillieWhitelaw.....MadameLeClerc

派屈克·麥拉海德PatrickMalahide.....Delbené

阿梅麗婭·華納AmeliaWarner.....Simone

JaneMenelaus.....ReneePelagieStephenMoyer.....Prouix,theArchitect

TonyPritchard.....Valcour

MichaelJenn.....Cleante

DannyBabington.....Pitou

GeorgeYiasoumi.....Dauphin

StephenMarcus.....Bouchon

ElizabethBerrington.....Charlotte

HarryJones.....Orvolle

BridgetMcConnell.....MadameBougival(asBridgetMcConnel)

PaulineMcLynn.....MademoiselleClairwill(asPaulineMclynn)

RebeccaR.Palmer.....Michette(asRebeccaPalmer)

TobySawyer.....LouisonDanielAinsleigh.....Guerin

AlexAvery.....AbbeduMaupas

TerryO'Neill.....Gaillon

DianaMorrison.....MademoiselleRenard

CarolMacReady.....SisterNoirceuil(asCarolMacready)

TomWard.....TheHorseman

RonCook.....EmperorNapoleonBonaparte

職員表

鵝毛筆

鵝毛筆 菲利普·考夫曼PhilipKaufman編劇

Doug Wright .....(play)

Doug Wright .....(screenplay)

製作人

JuliaChasman.....producer

MarkHuffam.....co-producer

PeterKaufman.....producer

DesMcAnuff.....executiveproducer

SandraSchulberg.....executiveproducer

NickWechsler.....producer

RudolfG.Wiesmeier.....executiveproducer(asRudolfWiesmeier)

幕後製作

該片導演 菲利普·考夫曼可以說是好萊塢中的祖父級人物了。這位老導演早在1978年就因執導 《人體入侵者》(Invasion of the Body Snatchers)名噪一時。近年來他的作品不多,值得一提的是1993年的 《旭日追兇》(Rising Sun),該片曾被指責有反日情緒,但仍是1993年夏季美國電影票房十大座片之一。凱特·溫斯萊特自乘坐“ 鐵達尼號”駛遍全球後,已穩居一線票房女星的位置。她的出演將是影片的一個賣點。據介紹,凱特會在該片中有不少暴露鏡頭,影片也因此被設為受 限制級。

麥可·凱恩在片中飾演庫爾德醫生。凱恩剛剛因在影片 《蘋果酒屋的規則》中的出色表演,捧走了今年的 奧斯卡最佳男配角。

《鵝毛筆》的導演考夫曼。從 《布拉格之戀》到 《巴黎迷情》,再到《鵝毛筆》。從 昆德拉到 亨利·米勒再到 薩德。考夫曼試圖通過書寫薩德之死為薩德立傳, 蘇格拉底與 耶穌。

關於薩德

《鵝毛筆》

《鵝毛筆》 好萊塢影片《鵝毛筆》里出現的薩德,是一個英雄的薩德。在這部影片裡,薩德被美國精神同化了。除去穿著古裝之外,薩德簡直就是正義的化身。他既不是一個擁有施虐狂名字的薩德,也不是一個性行為自由而放任的薩德。他在《鵝毛筆》中,是鬥士,是與法國君主制、共和制和帝國制三代政府頑強抗爭的自由主義戰士。為此,他不得不熬過監獄中漫長而無聊的27年時光。《鵝毛筆》是為薩德其人其名慷慨激揚的長篇辯護,是對薩德其人其名英雄主義化的頌讚。電影中的薩德被禮貌地封許為聖人,歷史上的薩德應該擁有更豐富的表情。

薩德經常在人與非人的形象之間變換。有時,他是人群中的一匹野獸,到處撕咬,到處發泄,只顧自身欲望的滿足,並與此同時表現出對人類普遍道德水準的輕蔑與踐踏。有時,他又只是18世紀末年法國的一個放浪貴族,夥同一些同好、同志或同道在當時法律的邊緣胡作非為,既被法律所限制,也被法律所懲罰。有時,他表現得像一個英雄。有時,他又像一個追趕時髦和實利的老紈絝。有時候,與其把薩德看成一種變態,不如把他視為一種奢華。他不僅僅是多種極權政治的受害者,更是多種極權政治的邊界線。

事實上,薩德已被歷史普遍化了。普遍成一個有代表性的名詞,一種“施虐狂”現象的總結和歸納。它是敵基督。

有人鞭撻有人被鞭撻,有人在床上被別人勒死,有人把別人勒死在床上,似乎是為了快樂。薩德在小說、戲劇中所展現、所強調的性行為的“邪惡”力量,與人類真實生活場景中的虐戀,僅僅是對應,並不是鼓勵。有時候,那又僅僅是自傳,與人類群體無關。他的小說代表作《朱斯蒂娜》中所有的描繪,遠不是典型,更大的可能是範例。

有人不分性別和方式地與人交往,有人十分注重人的性別和行為準則。薩德屬於前者,所謂性的少數派,或曰在性動作上有特殊作為的人。略有不同的是,他寫作,而且是以他的特殊性為起點。有幸的是,這一點點偏離,造就了平庸人類的一道歷史關礙。也許,人類至今還沒有跨越它。包括帕索里尼那樣的電影導演,在改編自薩德小說的《索多瑪120天》的電影中,也還是像卡爾維諾所指出的那樣,僅僅把批判的手指指向了別人。

有人被判終生監禁,有人被判絞刑,薩德前前後後27年的監禁歲月,無論對於薩德還是對於人類來說,都算不上最新穎,最富於荒誕性、戲劇性和啟迪性。一方面在性行為上施虐,另一方面卻處處感到受害,這就是兩面的薩德。薩德以“歷屆政府的囚犯”的名義自撰的《D.A.F.薩德的墓志銘》的全文是: “墓前經過的人,/請您雙膝跪地,/為這位世上最不幸的人祈禱。/他生於上個世紀,/在我門生活的時代命赴陰曹。/可惡的專制統治,/時時對他進行迫害。/惡魔國王多麽可恥,/欺壓了他一生一世。/恐怖籠罩時期,/它把薩德推到懸崖邊緣。/議會恢復時期,/薩德還得含冤。”

薩德還讓我們想到他的後世同行王爾德和讓-熱內。他們就像他的同門兄弟。王爾德因為“緋聞”入獄。讓-熱內在監獄中成為作家。他們似乎分享了薩德身上兩種至上的“光榮”。這樣的一個薩德,改變了文學的某種傳統。他從不讚美大自然,不去歌頌人們所謂千古不滅的愛情。它沉湎於一種幾乎是幽閉的、感官的、噩夢式的“表象”里,肆意地激盪著。

薩德早已成為一種傳說,一種相關於人類想像力的極限挑戰。任何試圖通過電影或傳記或其他方式把薩德完整化、提純化或者系統化的努力,都會顯得相當幼稚而可愛。

劇情分析

《鵝毛筆》

《鵝毛筆》 醫生代表現代技術理性。醫生與薩德是對立衝突的。醫生是國王派來的,暗示了權力與技術的結合。

院長或神甫是基督教的代表。神甫同情薩德,認為寫作是好事情,但不要公開發表,以免添亂。神甫在劇中前後的變化體現了基督教在當時的時代語境中的遭遇。

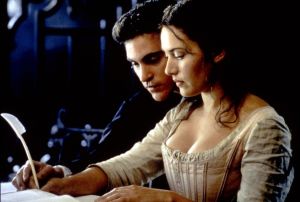

美黛蓮和薩德之間有一種感情,主要是精神方面的而不是肉體方面的。美黛蓮喜歡閱讀,喜歡薩德的作品。美黛蓮的出身是平民。她和她的同伴都喜歡薩德的作品。一個細節,美黛蓮和同伴在高聲朗讀薩德的作品,並模仿書中的故事,在閱讀和模仿中得到了極大的快樂和滿足,爆發出陣陣笑聲。而美黛蓮的母親則聽不下、看不下去了,感慨年輕人的道德墮落。值得注意的是:薩德預想的閱讀對象。這一對象是平民而非貴族,更不是像盧梭這樣的人。薩德的寫作給平民帶來了快樂。

什麼是民主?區分民主的政治層面和文化層面。其中更重要的是民主的文化含義。在20世紀,中國的學人主要關注民主的政治含義,而忽視了民主的文化含義。民主的文化含義就是欲望的解放,然後,這種被解放的欲望披著自然權利的面目出現。霍布斯是始作俑者。由此而來的問題即是:自然欲望的自由和平等問題。古代限制自然欲望是有理由的。

在各種自然欲望中,性慾是最強的一種,在現代社會中,至上已經成了現代文化的一個符號。雅書和俗書的差異通過薩德的寫作被突破了。

電影一開頭就是拿破崙說法國大革命是件壞事,需要重整秩序。阿多爾諾認為薩德和法國大革命是一個硬幣的兩面。揭開性的秘密,公開教導性的快樂就是啟蒙。注意兩點:啟蒙的效果和啟蒙的來源。

關於啟蒙的效果,注意兩個細節。一是醫生和他的妻子。他喜歡上了那個年輕貌美的小修女,讓她還俗,結婚,把她像鳥一樣安置在家裡。裝修房子。年輕帥氣的裝修設計師。醫生忙於管理瘋人,疏於管理家政?小修女和裝修設計師逃跑了,留下了那封講述自己的“自然權利”的書信。醫生髮現了秘密:《聖經》與薩德小說。薩德小說的啟蒙效果就是人性的解放。

神甫認為可以寫作,但不可公開。神甫與平民關係頗好,神甫與啟蒙有一種親緣關係。基督教主要就是針對平民的。啟蒙的限度與寫作的欲望和禁忌。

薩德與美黛蓮的關係。美黛蓮告訴薩德:有些事情是只能想不能做的。寫作的禁忌基於寫作對象的欲望的性質。這一欲望是否純粹自然性的?欲望的自然屬性與社會屬性。一方面,薩德導演的戲劇。情慾的狂歡,並導致了血案。自然欲望體現了兩面性。性與暴力。另一方面,美黛蓮與神甫的自然情感,體現了自然欲望中美好的一面。但神甫在經歷了通過的思想掙扎後選擇了上帝而非美黛蓮的愛。

《鵝毛筆》

《鵝毛筆》 《鵝毛筆》的關鍵:薩德為何要死?

薩德在監獄裡最後一次寫作的瘋狂場景:從薩德經各獄友到美黛蓮執筆,體現了啟蒙的傳播過程。傳播過程最後由於誤解和模仿而引起狂熱並導致了火災。大火暗示了法國大革命。在熊熊火光中,瘋人們都跑出來了,暗示了法國大革命把平民以及人的自然欲望解放了。

這場騷亂中美黛蓮被發狂的火夫殺死了。醫生在騷亂後代替了神甫。神甫與薩德關於美黛蓮的對話。薩德吞十字架而死。

對薩德之死的解釋。考夫曼或許意圖表達這樣的觀點:薩德是對禁忌的含恨而死的。薩德吞下的十字架代表了基督教制度。薩德儘管和美黛蓮關係曖昧,但他其實非常清楚,他並非適合美黛蓮,神甫才是美黛蓮的最佳愛人。神甫可以選擇還俗而接受美黛蓮的愛,但神甫最終選擇了上帝。薩德死前發出了對基督教制度的詛咒和反抗。但小楓先生認為薩德吞下十字架體現了薩德對寫作的懺悔。關鍵的問題是:誰害死了美黛蓮?薩德認為是自己的寫作害死了美黛蓮。小楓先生還認為《鵝毛筆》的結尾是敗筆。

劇情結論

鵝毛筆

鵝毛筆 薩德自覺地擁抱惡,玩味惡。陀思妥耶夫斯基則與惡作鬥爭。但二者都必須面對惡或與惡作伴。在對惡的擁抱和反抗中都經意不經意地完成了對惡的認識和啟蒙。

20世紀的寫作為何到了沒法避免與惡為伴?比如康拉德的《黑暗的心》,還有《現代啟示錄》。康拉德的另外一部小說《在西方的眼皮底下》也是如此。

古代作家和現代作家對惡的理解和表達差異。

古代作家的寫作的教育功能。民主的寫作已經喪失了這種教育功能,而僅僅成為個人慾望的表達。這一問題在20世紀再次尖銳地被提出:民眾是否能夠教育自己?如何教育自己?

人與人之間道德上的差異是否在民主社會中還存在?大學與民主社會的寫作和教育。當下大學面臨的危機及其改革。

製作背景

鵝毛筆

鵝毛筆 這是考夫曼對薩德這一形象的美化處理,雖然算是寄託了一定的理想,但也不能不說是考夫曼的輕率之處。這種“古為今用”的改編,總會或多或少帶著編導專橫的強加意念。而且,考夫曼在漫無節制的隨意想像和情節編織中,採用了過於簡單的處理方式。片中大部分角色比較平面化、概念化,尤其是醫生一角。編導為使衝突集中,作了一廂情願的處理,這個殘暴冷漠的角色正好就是薩德筆下的貴族,又恰好是個對女兒亂倫的父親,而這個女兒居然用薩德的書籍勾引到一個年輕男人一起私奔。編導只靠一個主要角色就描繪出十八、九世紀的貴族階級的風流荒唐和虛偽殘忍,不知考夫曼是否得意,但其結果就是我們這些看戲的人付之一笑——當不得真的。

影片評價

該片作為一部傳記類的影片,比較真實的記述了兩百年前的一段歷史。影片耗資不大,沒有太多大場面的刻畫,但對於細節描繪下足了功夫。製片從法國請來了幾位研究歷史和民俗的專家親臨指導,還對演執人員進行了一次法國文化的培訓。

影片除了刻畫薩德這位傑出的作家之外,同時也告訴告訴人們應當清楚的認識傳統制度,客觀的對待社會發展,否則就會讓無知占據人的心靈。這也正是該片的現實意義所在。

製作發行

製作公司

福克斯探照燈公司Fox Searchlight Pictures[美國]

Industry Entertainment[美國]

發行公司

20世紀福克斯公司20th Century Fox [英國]

20世紀福克斯公司 20th Century Fox [日本]

20世紀福克斯德國分公司 20th Century Fox of Germany [德國]

Continental Film ..... (Slovenia)

Gativideo [阿根廷] ..... (Argentina) (video)

Hispano Foxfilms S.A.E. [西班牙] ..... (Spain)

20世紀福克斯電影公司Twentieth Century-Fox Film Corporation [美國]

Twentieth Television [美國]

UGC-Fox Distribution (UFD) [法國]

其它公司

2020 Casting Ltd. [英國] ..... extras casting (uncredited)

AVC Catering [英國] ..... catering (as AV Catering)

Cosprop Ltd. [英國] ..... costumes made and supplied by (as Cosprops, London)

General Screen Enterprises [英國] ..... titles and opticals

Lansdowne Studios [英國] ..... music recorded and mixed at

Lays International Ltd. [英國] ..... transportation

Lee Lighting Ltd. [英國] ..... lighting

Location Facilities Ltd. [英國] ..... transportation

Oxford University ..... thanks

RCA Victor [美國] ..... soundtrack

Skywalker Sound [美國] ..... sound re-recorded at

Studios CTS [英國] ..... music recorded and mixed at (as CTS)

The New York Theatre Workshop [美國] ..... thanks

The Old Royal Naval College, Greenwich [英國] ..... thanks

Tru-Cut [英國] ..... negative cutting

上映日期

美國,USA,2000年9月2日

加拿大,Canada,2000年12月15日

巴西,Brazil,2001年1月5日

阿根廷,Argentina,2001年1月11日

秘魯,Peru,2001年1月18日

英國,UK,2001年1月19日

馬來西亞,Malaysia,2001年2月8日

瑞典,Sweden,2001年2月9日

德國,Germany,2001年2月10日

捷克,Czech Republic,2001年2月15日

匈牙利,Hungary,2001年2月15日

新加坡,Singapore,2001年2月15日

愛沙尼亞,Estonia,2001年2月16日

波蘭,Poland,2001年2月16日

澳大利亞,Australia,2001年3月1日

紐西蘭,New Zealand,2001年3月1日

斯洛維尼亞,Slovenia,2001年3月1日

冰島,Iceland,2001年3月2日

義大利,Italy,2001年3月2日

西班牙,Spain,2001年3月2日

以色列,Israel,2001年3月8日

丹麥,Denmark,2001年3月9日

荷蘭,Netherlands,2001年3月15日

瑞士,Switzerland,2001年3月15日

奧地利,Austria,2001年3月16日

希臘,Greece,2001年3月16日

挪威,Norway,2001年3月16日

台灣,Taiwan,2001年3月17日

比利時,Belgium,2001年3月21日

法國,France,2001年3月21日

香港,Hong Kong,2001年3月22日

日本,Japan,2001年5月19日