史書資料

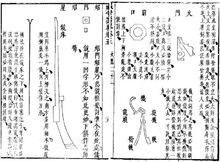

武器結構

魯密銃,1598年(萬曆二十六年)趙士楨向魯密國使者朵思麻請教魯密國火槍的構造及製作方法,經改進後製成“魯密銃”。

魯密銃

魯密銃史載:“約重七八斤,或六斤,約長六七尺,龍頭軌、機俱在床內。捏之則落,火燃復起,床尾有鋼刀,若敵人逼近,即可作

斬馬刀用。放時,前捉托手,後掖床尾,發機只捏,不撥砣然身手不動,火門去著目對準處稍遠,初發煙起,不致熏目驚心。此其所以勝於倭鳥銃也。用藥四錢,鉛彈三錢”。

《武備志》中曰:“鳥銃:唯魯密銃最遠最毒。”

整個魯密銃的形制構造,由銃管、銃床、彎形槍托、龍頭和扳機、火門、機軌、前口、後門,及名為照門、照星的瞄準裝置等組成。

其銃管為筒形,用精煉的鋼鐵片卷制而成,由大、小兩管貼切套合,“長四尺五六寸,約重四五斤,愈長愈妙,後著照門,前著照星,火門在側邊,下著二三鐵鈕,以便下捎釘,放時不致振動”;銃床“後尾用鋼鐵片一條,向上,磋作刀刃”;“銃腹既長,若赳火門,並鉛子,及洗時布紙等物不出,取開方便,左轉則進,右轉則出”;扳機和機軌分別用銅和鋼片製成,其厚如銅錢,隱於銃床內;龍頭式機頭與機軌均安於槍把,並在貼近發機處安置長1寸有餘的小鋼片,以增加彈性,使槍機能夠捏之則落,射畢後自行彈起,乃具有良好的機械回彈性。

魯密銃

魯密銃魯密銃的構成還包括裝發射藥的火藥罐,裝發藥的發藥罐、點火用的慢燃火繩及搠杖。火繩以綿線作四股編成

;火藥“每銃用罐一個,以銅為之,上管恰好裝一銃之藥,頸下用銅一片作門,用時以指堵管口,開門倒傾,待管中藥滿,仍閉頸門,裝入銃內”;“發藥罐形如蒸餅,口大如箸頭,上塞口木,用時以口銜出,宜長三寸許,以便裝還時眼看得見”;“搠杖插在銃床之下,用以築藥送子”。

總之,由趙士楨仿製的魯密銃,射程遠,威力大,形制比日本鳥銃優越,構造亦較鳥銃有不少進步。其身管加長,發火裝置亦有改進,龍頭機規安裝於銃床內,扣規龍頭落於火門,火藥燃後,又自行昂起。銃床尾有鋼刀,倒轉過來,近戰可作斬馬刀用。在趙士楨先後研製的魯密銃、西洋銃、掣電銃、迅雷銃、三長銃、鏇機翼虎銃、震疊銃等10多種火繩槍中,魯密銃無疑是當時最突出的火器之一。(個人認為可作斬馬刀的功能並不實用,魯密銃圖片也沒有鋼刀。歐洲也有類似的設計,但並沒有大量採用!)

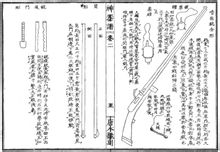

使用方式

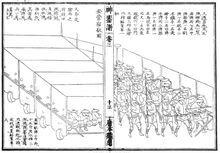

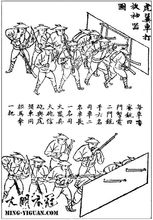

趙士楨在《神器譜》中,還詳細描述了魯密銃的使用步驟與方法,並分為九勢,繪以清晰的圖畫,使人一目了然。

《倒銃藥圖》:“凡銃未,臨陣之時,先裝飽一銃,隨帶至陣上,放畢,取搠杖,將筒搠洗去藥滓在銃者,然後取藥罐將頸門撥開,以左手拇指頂住罐口,倒出火藥在頸上。候管滿以食指將頸門掩住。”

《裝銃藥圖》:“將銃以右手攢住,將藥傾入銃內,必須用拇指、食指圍住銃口,不然恐藥撒出,份數不足,所放銃無力不遠,不狠,難討準頭。”

《實藥裝彈圖》:“裝畢藥,將搠杖取出,將藥築實,然後取鉛彈裝入,用綿紙少許,以搠杖送進至藥處方止,彈須強之,入者方準。在筒中滑落者,不妙。”

《著門藥圖》:“將銃用左手橫持,右手取發藥罐,用口銜出塞口之物,倒藥火門池內,將蓋蓋上,以左手將銃微側轉,令火眼上向,以右手輕輕敲之,使發藥入眼中,與筒內藥相接。”

《著火繩圖》:“裝畢門藥,將銃攢定托手上邊,尾拄腿上,以右手取火繩,先吹去灰燼,夾置龍頭內。”

《魯密人打放圖》:“火繩安放停妥,踞前腳,跪後腳,將銃舉起,左手執托手,膊節柱膝頭,後尾緊夾腋下,閉左目,以右目覷後照門,對前照星,閉口息氣,對準敵人,然後捏機。”

《立放圖》:“裝藥各樣同前,若我在低洼之處,敵人稍在高處,不必蹲身,只將左膊緊挨脅肋之上,前腳挺直,後腳少拳,不丁不八,如射箭站立一般。”

《十數步打賊圖》:“凡賊至十步之外,不及對照星,將銃尾緊倚肋上,前執托手,捏機便發,大概至十數步外。若銃手神閒氣定,不必對照,無有不中之理。”

《五六步打賊圖》:“凡賊逼近,若銃已裝飽,不必著火繩於龍頭上,只須用左手攢定銃床,用右手向火門點著,自然中賊,到此全憑膽氣,慌張則不能殺賊矣。”

上述魯密銃的射擊過程,敘述詳細具體,繪圖形象生動,基本再現了魯密人使用這一武器的場景,而且趙士楨在圖後明確指出:“已上九勢俱朵思麻所授。”

製造方法

魯密銃的製作

魯密銃的製作一、銃筒:必須從根頭起,至一尺二三寸處一般厚,方為得宜。緣火氣從此舉發,此處固住,往前自然直走,永

無迸炸之患。

一、銃鑽完洗法:鑽頭要長五寸,頂頭一寸略作尖銳,中間四寸務要勻圓一般,大小一般,其筒洗出才直。若如棗核樣子,鑽時隨彎就彎而下,其筒畢竟歪斜,不得勻淨正直。鳥銃命中巧妙處,雖是照門、照星,若筒中彎曲不直,發火出彈,左右衝撞,即久。慣高手亦不得穩當。

一、銃筒冷鍛者更妙,若得巧手鐵匠將筒打成,如膛內容三錢鉛子者,將二錢五分撞趁紅懨過,將八棱顛打極直,然後用錘密密鍛過,滾水試無沁漏,用圓鑽微掃,膛既清潔,外邊更不生鏽。

一、銃筒用久,火門眼必為藥氣噴大。大則不惟泄氣,致殺前行火力,更恐從眼迸炸,須即時磋去根頭七八寸,重接一段,其鑽法,安火門,與前同。

一、銃床必要木理正直方可用。若用久歪斜,必須換過。不換,放時振動,銃筒畢竟搖撼,因之不準。又必須漆過,雨水不致滲壞。

一、銃成之時,先將鉛彈試口大小,口容鉛彈一錢,用藥一錢。彈重則隨彈加藥分數。臨陣要狠,彈重一錢,加藥二分。銃筒堅厚,是木炭打成者,即加三著藥無妨。

射擊戰術

魯密銃

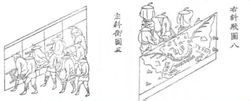

魯密銃一、每銃五門,於銃手五人之中擇一膽大有氣力者,專管打放,令四人在後裝飽,時常服習。若平原曠野之間,去敵一二百步,譬如一軍五千人,內有火車數輛,鳥銃五百門。先以火車振揚軍威,然後用鳥銃百門,佐以弓矢、火箭,陸續彈射。縱有數萬賊徒,未必便敢衝突。若遠道趨利,未擇戰場,或倉卒遇敵,遽難成列,而又無車以為前拒,尤宜依此法運用。使三軍之士,得以整頓隊伍。稍治其氣,從容接戰。否則敵必乘我之亂,擊我未定。易而險之,亂而安之,反客為主,轉勞為逸,非此不可。

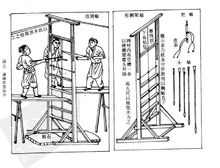

鷹揚車是參考黃帝所造指南車,鄭人所造偏箱車的形制構造,加以改造而成的。車身下安“一輪,可左右鏇轉,上下一盤一輪,上鏇下轉,機軸圓活,八面可行”。“車長九尺,寬二尺五寸,牌自地起帶裙共高六尺五寸,邊方地平處再加數寸,大多邊塞風大,不宜太高。架車,車正一名,車副二名,鋪車二名,司火一名;連銃二十八門,放銃手四名(其中二名為車副),裝銃手三名。嚕密銃八門,放銃二人,裝銃六人,司火二人。(在虎頭左右兩邊的圓形發射孔處發射)一營三千人,用車一百二十量。人多,如數遞加”。這種車營在作戰中具有多種作用:“守則布為營壘,戰則藉以前拒,遇江河憑為舟梁,逢山林分負翼衛,治力治氣,進退自如,晝夜陰晴,險易適用。”

魯密銃

魯密銃牌車一般以五輛車為一幫(基本作戰單位),戰時則將五輛車合併排成一行作戰。

牌車的連銃、嚕密銃與三眼槍配合作戰,組成遠、中、近距離三重火力網:每車載二門三管連銃,左右各一門,還有八門預備連銃,放銃手(架牌)、裝銃手(副牌)各一人;二牌三牌放嚕密,一如五人打放之法(前四人是嚕密銃手,一人放銃,三人裝銃,在牌與牌的間隙處發射。最後一人是連銃裝填手);頭四五牌放三眼銃。二名三眼槍手,在車牌連銃上面的圓孔發射,伺敵騎三、四十步,連發三彈。配有二名長槍手、一名天蓬鏟手。

魯密銃

魯密銃虎翼車:鷹揚車的變型,比較小,車牌同樣畫有飛虎圖,因此稱為虎翼車。每車嚕蜜銃四門,掣電銃二門

(蹲在嚕蜜銃的前面),銃手六名,司車二名(子銃裝填手),車長一名,司火,器具,大炮,信炮與虎頭車相同,拒馬傘一把。