特點

鬧訪

鬧訪“鬧訪”的核心是利益訴求。“鬧訪”者相對於各級機關而言,是弱勢的個體。為了意見有人聽、案件有人理、利益有人公正裁決,一些上訪者信奉“大鬧大解決,小鬧小解決,不鬧不解決”的信條,把越級上訪和鬧訪作為“有效的”方式,甚至不惜製造事端,給政府部門製造壓力。“鬧訪”暴露出了當前民眾利益訴求渠道不暢通、利益協調與解決機制不完善的突出問題。

“鬧訪”者的主要目的是獲得利益表象背後的公正,即法律公正或社會公正。透過一些“鬧訪”者看似極端的利益訴求,發現其背後總有一種追求公正的願望,或者說,是為了“出一口氣”。就涉法涉訴“鬧訪”而言,有的“鬧訪”案件幾級法院都審理駁回,當事人還要申訴;有的經過幾級審判、監督程式,當事人還是不服法院判決,個人要求與判決結果差別依然很大。除了司法公信力不足的原因外,主要原因是“鬧訪”者認為沒有獲得公正。從根源上來說,很多“鬧訪”源出於政府部門工作不當,或不依法行政,或損害民眾利益而不給予合理補償,致使矛盾升級複雜化;問題發生後,又以“請示”來迴避、以“報告”來敷衍、以“研究”來推諉,使矛盾失去了最佳的解決時機,導致一些上訪者產生了“公正”難求的印象。當然,也有極個別“鬧訪”者試圖獲得正義之外的非正當利益,不是追求一般利益,而是在追求利益的最大化,試圖突破正義的底線與法律的底線,這是我們需要區別對待的。

“鬧訪”的方式具有極端性。應該說,絕大多數“鬧訪者”的利益訴求具有一定的合理性。但在長期上訪得不到合理解決和滿意答覆的情況下,一些上訪者開始思想過激,採取了一些極端的方式,甚至有人“鬧洋訪”、“告洋狀”。正是因為“鬧訪”方式的極端性,導致了它的破壞性較大、處理起來成本較高,這也成為了一些人詬病信訪制度的主要理由。

地方政府應對的方式

從目前一些地方政府官員應對“鬧訪”的措施來看,大體可分為三種類型的做法:一種是“妥協讓步型”;一種是“錯誤應對型”;一種是“根本解決型”。顯然,“根本解決型”是正確方法。

“妥協讓步型”。一些地方官員對待一些接訪成本大大超過其訴求要求的鬧訪者,無奈之下做出一些妥協讓步。如有些信訪人反映拆遷補助的問題不屬實,但其身為下崗工人,家庭生活困難,政府部門從關愛、關心的角度出發,在政策範圍內為其解決一些實際困難,將其家庭納入低保範圍,等等。對極個別惡意上訪者,有的地方政府一味妥協,不去從根本上解決問題,而是任其發展;少數部門和人員存在息事寧人的思想,認為只要是不違反大原則,對上訪民眾提出的一些無理要求也隨意遷就,使其愈演愈烈。

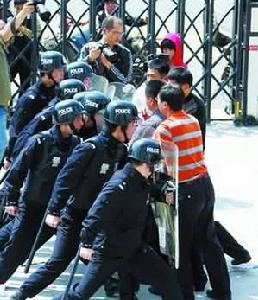

“錯誤應對型”。一些地方政府官員在上級下達的信訪工作目標考核及上訪情況排名考核的緊箍咒下,使出“昏招”。有的採用“攔訪”或“截訪”的辦法,派出官員好言勸回上訪人,陪吃陪住地貼身陪伴,或採用強制手段將上訪人接回。有些地方使出一些非常手段,如給纏訪、鬧訪人辦學習班,有的甚至將鬧訪人以“精神病”為由送進“精神病院”,引起社會廣泛詬病。

“根本解決型”。一些地方政府通過實行領導包案、機關下訪的方式,儘可能地協商解決“鬧訪”問題,最終使爭議雙方當事人達成和解協定;一些地方政府在處理信訪問題時越來越積極主動,越來越人性化,例如,在拆遷中採取“徵詢制”和“數磚頭”的動遷新機制,不得到95%以上的相關民眾的同意不拆遷;一些地方充分發揮民眾在解決信訪難題中的作用,對無理鬧訪的“老信訪”,組織“民眾信訪民眾評”或“信訪聽證會”,效果奇佳。一些地方政府拿起了法律武器,酌情對無理鬧訪的極個別人進行依法處置,如依《治安管理處罰條例》給予行政處罰等等。

從現代化與城市化必然伴隨著各種社會運動與社會糾紛產生的普遍規律來看,“鬧訪”具有一定的合理性與必然性。因而,各級政府官員要以平常心來對待“鬧訪”者,既要有理有節地息訴罷訪,又要依法合規地解決各種社會利益問題。

反映現象

從“鬧訪”的種種事例來看,中國的官民關係正在發生深刻轉變。官民關係已經從單純的“管理者”與“被管理者”的關係逐步走向了平等法律主體間的利益博弈關係,且這是一個不可逆的社會政治進程。

“鬧訪”依然是在人民內部矛盾框架內的官民博弈。中國人民民主政權的合法性基礎是十分鞏固的,中國各級政府的權力來源於人民、屬於人民、為了人民。個別公民敢於“鬧訪”,正表明在人民內部矛盾的框架中,中國人民民主的政權具有很強的政治合法性。也只有在人民民主政權的制度框架之下,才有解決各種“鬧訪”事件的強大政治力量。

“鬧訪”是行政管理權力與公民權利的面對面的利益博弈。長期以來,中國逐漸形成了政府主導發展的格局,政府在各種社會利益分配與協調中的作用越來越突出,使政府從本應具有的“公共管理者”、“公共裁決者”的地位弱化,直接站在了利益衝突與博弈的前沿。“鬧訪”表明,在中國國家權力運作過程中,行政權力承擔著越來越大的社會壓力,而立法權力與司法權力的作用發揮不夠、基層自治組織的作用發揮不夠。

“鬧訪”表明社會利益分配已經成為官民關係的焦點。在各種“鬧訪”事件產生的原因中,行政行為與民眾個體利益的矛盾是一個重要原因,如涉及拆遷的“鬧訪”事件中,政府的規劃權對土地利益的群體性分配是一個重要原因。政府的職能主要是兩個方面,一個是社會規制與規劃,主要體現為對社會利益的限制、制約與重新分配;一個是公共服務,主要體現為授益行政,即對公民提供的各種福利與服務。授益行政顯然是很受公民歡迎的。但規划行政運用不當,或吸納民意不周,就會帶來很多隱患。例如,城市規劃的變更導致對公民住房的強拆,在公共補償不到位或沒有達成共識的情況下,往往導致上訪甚至“鬧訪”。

“鬧訪”表明法律權威尚未確立,社會公正與法律公正的實現過程還很漫長。由於法律權威不為社會公眾所信服,大量應當通過訴訟、仲裁、複議等途徑處理的爭議、糾紛,紛紛湧入信訪渠道;而在眾多涉法涉訴案件中,信訪部門對司法機關的影響力有限。只有同級人大及其常委會才有權依照法定程式對司法進行監督,法院不可能憑信訪部門的意見和領導的批示立案、再審。“鬧訪”問題的徹底解決,需要樹立法律的權威,建立一個法律公正與社會公正得以充分實現的法治社會。