基本簡介

驃國樂

驃國樂白居易(772-846)所作的新樂府詩(載《白居易集》卷三),記寫了貞元十七年( 8O1)騾國(今緬甸)樂舞到唐栩來表演的情景:“玉螺—吹椎髻聳,銅鼓千擊義身踴。珠纓炫轉星宿搖,花里斗蔽龍蛇動。”可見這種樂舞的樂器是螺號和銅鼓,舞者頂髻文身,舞姿聳動跳踴,有時搖擺鏇轉。元稹亦有同名的新樂府詩,但沒有記與實際的舞姿。

原文

驃國樂·欲王化之先邇後遠也

貞元十七年來獻之

白居易

驃國樂,驃國樂,出自大海西南角。

雍羌之子舒難陀,來獻南音奉(一作舉)正朔。

德宗立仗御紫庭,黈纊不塞為爾聽。

玉螺一吹椎髻聳,銅鼓一(一作千)擊文身踴。

珠纓炫轉星宿搖,花鬘斗藪龍蛇動。

曲終王子啟聖人,臣父願為唐外臣。

左右歡呼何翕習,至尊德廣之所及。

須臾百辟詣閣門,俯伏拜表賀至尊。

伏見驃人獻新樂,請書國史傳子孫。

時有擊壤老農父,暗測君心閒獨語。

聞君政化甚聖明,欲感人心致太平。

感人在近不在遠,太平由實非由聲。

觀身理國國可濟,君如心兮民如體。

體生疾苦心憯淒,民得和平君愷悌。

貞元之民若未安,驃樂雖聞君不嘆。

貞元之民苟無病,驃樂不來君亦聖。

驃樂驃樂徒喧喧,不如聞此芻蕘言。

驃國樂 李傳云:貞元辛巳歲,始來獻

元稹

驃之樂器頭象駝,音聲不合十二和。

促舞跳趫筋節硬,繁辭變亂名字訛。

千彈萬唱皆咽咽,左鏇右轉空傞傞。

俯地呼天終不會,曲成調變當如何。

德宗深意在柔遠,笙鏞不御停嬌娥。

史館書為朝貢傳,太常編入鞮靺科。

古時陶堯作天子,遜遁親聽康衢歌。

又遣遒人持木鐸,遍采謳謠天下過。

萬人有意皆洞達,四岳不敢施煩苛。

盡令區中擊壤塊,燕及海外覃恩波。

秦霸周衰古官廢,下堙上塞王道頗。

共矜異俗同聲教,不念齊民方薦瘥。

傳稱魚鱉亦鹹若,苟能效此誠足多。

借如牛馬未蒙澤,豈在抱瓮滋黿鼉。

教化從來有源委,必將泳海先泳河。

是非倒置自古有,驃兮驃兮誰爾訶。

相關考證

在唐南詔時期,《驃國樂》在永昌地區應該是流行的。《蠻書·卷十南蠻疆界接連諸蕃夷國名》載:“驃國在蠻永昌城南七十五日程,閣羅鳳所通也。”即今緬甸北部撣邦,其時,屬永昌節度所轄領域疆界鄰國,與南詔國關係極為密切,《新唐書》說:“南詔以兵疆地接,常羈制之。”同時與唐王朝常有往來,且到都城長安演奏《驃國樂》。《舊唐書·本紀》載:唐“貞元十八年(802年)春正月乙丑,驃國王遣使悉利移來朝賀,並獻其國樂十二曲與樂工三十五人。”其首先踏入中國的地盤就是永昌地區,曾在今保山壩東大廟大殿壁上畫有《驃國樂》演奏圖,寫有白居易《驃國樂》讚美詩,這說明《驃國樂》在永昌地區是很流行的。後來至元明時期先後設定為“邦牙宣慰使司”、“緬甸宣慰使司”,為永昌府統領。

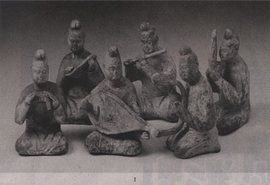

而《驃國樂》樂器有多少種,規模有多大,是什麼樣的一支樂隊?《新唐書·卷二十二·志第十二·禮樂(十二)記載說:

唐“貞元十七年(801年),驃國王雍羌遣弟悉利移、城主舒難陀,獻其國樂,至成都,韋皋復譜次其聲,又圖其舞容、樂器以獻。凡工器二十有二,其音八:金、貝、絲、竹、匏、革、牙、角。大抵皆夷狄之器,其聲曲不隸於有司,故無足采雲。

金二、貝一、絲七、竹二、匏二、革二、牙一、角二。鈴鈸四,制如龜茲部,用圓二寸,貫以韋,擊磕應節。鐵板二,長三寸五分,博二寸五分,面平,背有柄,系以韋,與鈴鈸皆飾絛紛,以花疊縷為蕊。螺貝四,大者可受一升,飾絛紛。有鳳首箜篌二:其一長二尺,腹廣七寸,鳳首及項長二尺五寸,面飾虺皮,弦一十有四,項有軫,鳳首外向;其一頂有條,軫有鼉首。箏二:其一形如鼉,長四尺,有四足,虛腹,以鼉皮飾背,面及仰肩如琴,廣七寸,腹闊八寸,尾長尺余,卷上虛中,施關一張九弦,左右一十八柱;其一面飾彩花,傅以虺皮為別。有龍首琵琶一,如龜茲制,而項長二尺六寸余,腹廣六寸,二龍相向為首;有軫柱各三,弦隨其數,兩軫在項,一在頸,其復形如獅子。有雲頭琵琶一,形如前,面飾虺皮,四面有牙釘,以云為首,軫上有花象品字,三弦,復手皆飾虺皮,刻捍撥為舞崑崙狀而彩飾之。有大匏琴二,復以半匏,皆彩畫之,上加銅甌。以竹為琴,作虺文橫其上,長三尺余,頭曲如拱,長二寸,以絛系腹,穿甌及匏本,可受二升。大弦應太簇,次弦應姑洗。有獨弦匏琴,以斑竹為之,不加飾,刻木為虺首;張弦無軫,以弦系頂,有四柱如龜茲琵琶,弦應太簇。有小匏琴二,形如大匏琴,長二尺;大弦應南呂,次應黃鐘。有橫笛二:一長尺余,取其合律,去節無爪,以蠟實首,上加師子頭,以牙為之,穴六以應黃鐘商,備五音七聲;又一,管唯加象首,律度與荀勖《笛譜》同,又與清商部鐘聲合。有兩頭笛二,長二尺八寸,中隔一節,節左右開沖氣穴,兩端皆分洞體為笛量。左端應太簇,管末三穴:一姑洗,二蕤賓,三夷則。右端應林鐘,管末三穴:一南呂,二應鐘,三大呂。下托指一穴,應清太簇。兩洞體七穴,共備黃鐘、林鐘兩均。有大匏笙二,皆十六管,左右各八,形如鳳翼,大管長四尺八寸五分,余管參差相次,制如笙管,形亦類鳳翼,竹為簧,穿匏達本。上古八音,皆以木漆代之,用金為簧,無匏音,唯驃國得古制。又小匏笙二,制如大笙,律應林鐘商。有三面鼓二,形如酒缸,高二尺,首廣下銳,上博七寸,底博四寸,腹廣不過首,冒以虺皮,束三為一,碧絛約之,下當地則不冒,四面畫驃國工伎執笙鼓以為飾。有小鼓四,制如腰鼓,長五寸,首廣三寸五分,冒以虺皮,牙釘彩飾,無柄,搖之為樂節,引贊者皆執之。有牙笙,穿匏達本,漆之,上植二象牙代管,雙簧皆應姑洗。有三角笙,亦穿匏達本,漆之,上植三牛角,一簧應姑洗,餘應南呂,角銳在下,穿匏達本,柄觜皆直。有兩角笙,亦穿匏達本,上植二牛角,簧應姑洗,匏以彩飾。

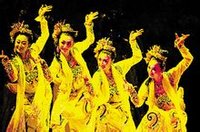

凡曲名十有二:一曰《佛印》,驃雲《沒馱彌》,國人及天竺歌以事王也;二曰《贊娑羅花》,驃雲《隴莽第》,國人以花為衣服,能淨其身也;三曰《白鴿》,驃雲《答都》,美其飛止遂情也;四曰《白鶴游》,驃雲《蘇謾底哩》,謂翔則摩空,行則徐步也;五曰《斗羊勝》,驃雲《來乃》。昔有人見二羊斗海岸,強者則見,弱者入山,時人謂之“來乃”。來乃者,勝勢也;六曰《龍首獨琴》,驃雲《彌思彌》,此一弦而五音備,象王一德以畜萬邦也;七曰《禪定》,驃雲《掣覽詩》,謂離俗寂靜也。七曲唱舞,皆律應黃鐘商;八曰《甘蔗王》,驃雲《遇思略》,謂佛教民如蔗之甘,皆悅其味也;九曰《孔雀王》,驃雲《桃台》,謂毛採光華也。十曰《野鵝》,驃謂飛止必雙,徒侶畢會也;十一曰《宴樂》,驃雲《嚨聰網摩》,謂時康宴會嘉也;十二曰《滌煩》,亦曰《笙舞》,驃雲《扈那》,謂時滌煩憫,以此適情也。五曲律應黃鐘兩均:一黃鐘商伊越調,一林鐘商小植調。樂工皆崑崙,衣絳氎,朝霞為蔽膝,謂之裓裲。兩肩加朝霞,絡腋。足臂有金寶鐶釧。冠金冠,左右珥璫,絛貫花鬘,珥雙簪,散以毳。初奏樂,有贊者一人先導樂意,其舞容隨曲。用人或二、或六、或四、或八、至十,皆珠冒,拜首稽首以終節。其樂五譯而至,德宗授舒難陀太僕卿,遣還。開州刺史唐次,述驃國獻樂頌以獻。”

由以上記載可見,《驃國樂》是一個樂器較多、隊伍龐大的演奏樂隊。當時在長安都城演出後,觀眾深受感動,一些詩人即興寫詩描繪讚美,其中大詩人白居易寫出《驃國樂》讚賞。

那么《驃國樂》是屬於什麼樂曲呢?《唐會要》說:“驃國在雲南西,與天竺國相近,故樂曲多演釋氏詞雲。每為曲,皆齊聲唱,有類中國柘枝舞。其西別有彌臣國,樂舞與驃國同。袁滋、郗士美至南詔,並見此樂。”可見,《驃國樂》為印度佛曲系統,“多演釋氏詞”,即佛教始祖釋迦牟尼內容。

作者資料

白居易(772年~846年),漢族,字樂天,晚年又號香山居士,河南新鄭(今鄭州新鄭)人,我國唐代偉大的現實主義詩人,中國文學史上負有盛名且影響深遠的詩人和文學家。他的詩歌題材廣泛,形式多樣,語言平易通俗,有“詩魔”和“詩王”之稱。官至翰林學士、左贊善大夫。有《白氏長慶集》傳世,代表詩作有《長恨歌》、《賣炭翁》、《琵琶行》等。白居易故居紀念館坐落於洛陽市郊。白園(白居易墓)坐落在洛陽城南香山的琵琶峰。