概述

據說,薩爾薩舞最早出現在古巴。當時古巴是非洲奴隸販賣到北美的中轉站,那些身體素質不好的奴隸被留在了那裡。雖然這些奴隸不得不帶著腳鐐工作,但他們並沒有忘記舞蹈,常常一邊種田,一邊跳些簡單的舞步。那時他們用來伴奏的樂器也很簡單,只是一些日常的生活用具。經過不斷地演變,19世紀20年代,薩爾薩舞基本形成了現在的舞蹈動作。上世紀60年代末,薩爾薩舞在美國融合了爵士舞的風格,變得更有娛樂性和表現力,並開始在世界各地流行起來。 薩爾薩舞是一種節奏強烈的雙人舞,講究兩個人的配合和默契。在周圍人眼裡,正在跳薩爾薩舞的男女仿佛正墜入愛河,所以也有人把薩爾薩舞稱為“催生愛情的魔法舞蹈”。它越來越受日本人歡迎。 上世紀90年代初,日本出現了專門的薩爾薩舞俱樂部,不過當時的大部分日本國民對薩爾薩舞還缺乏了解,俱樂部生意冷清。但是沒過幾年,日本人就發現了薩爾薩舞的諸多好處:簡單易學,跳完後能充分釋放情緒、減輕壓力。事實也是如此,由於日本社會的競爭十分激烈,加上日本人本身不太善於交流和表達,所以很容易積累緊張的情緒,而跳薩爾薩舞能夠讓人變得愉快、放鬆。因此,一股“薩爾薩狂潮”從10年前開始逐漸席捲日本全國,時至今日仍熱度不減。

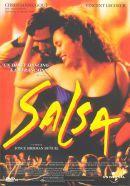

薩爾薩舞

薩爾薩舞薩爾薩(salsa)在西班牙文里原指一種醬料,是拉丁美洲人特別喜愛、帶有辛辣味的蕃茄醬汁。拉丁音樂開始使用salsa源自於1933年,古巴作曲家畢涅里歐(Ignacio Pinero)因吃了少了古巴風格的辣味、變得無味的食物而有了靈感寫下一首 『加一點醬吧!』“Echale Salsita”的歌,開始了薩爾薩在拉美樂壇、舞壇上的新紀元。salsa醬的辛辣更轉變為人們日常的口語、結合了音樂成了熱情的催化劑。60年代後,數位知名作曲家、歌手 Cal Tjader, La Fania 以及 Santana等以salsa為名的唱片紛紛發行,形容跳起舞來如同salsa醬般的狂野,歌詞里唱出舞者要以火辣的熱情沸騰全場,從此將拉丁音樂貼下salsa卷標。salsa樂風及舞蹈百花齊放席捲了整個美洲各國,更沿燒全世界。

薩爾薩舞蹈背景

與世隔離近四十年的古巴,一個加勒比海上的島國,孕育全球品質第一的雪茄,更是流行音樂:頌(song)、 倫巴(rumba)、曼波(mambo)以及薩爾薩音樂(salsa)的發源地。古巴歷史的演變對音樂的發展影響深遠。兩百年前古巴是西班牙殖民者運輸金礦的航海轉運站,船隊停泊的就是木製釘子將所有的船連結起來,西班牙水手及非洲來奴隸將釘子敲打的聲音,像變魔術般的轉變成奇妙的節奏,也就是現今拉丁音樂韻律節奏的起源。十九世紀古巴是世界主要的糖業出口國,因農業勞力需求,大量的非洲奴隸被販賣於此,非洲鼓樂以及崇拜多神的非洲祭祀典禮也因此傳入古巴,成了今日莎莎音樂的主要推動力。 薩爾薩源自於頌樂,它結合了非洲強有力的韻律以及古巴東部聖地亞哥 (Santiago) 的西班牙農村山歌,頌樂是許多拉美樂風的原型,也是恰恰 (cha cha cha)、曼波 (mambo)、薩爾薩的源頭。30年代,巴蒂斯(Batista) 執政期間與美國的關係十分密切,全國的主要產業皆由美國資本家所壟斷,當時湧入相當多的美國觀光客及從事投資的商人。哈瓦那的酒吧、夜店為當時上流社會的交誼場所,大環境的刺激下創造出結合多種元素的 salsa,並藉此推向美國及全美洲。70年代古巴革命的成功以及卡斯楚的專政許多古巴藝人流亡至美國,更將古巴歌謠及拉丁節奏散播全世界,紐約可說是拉丁音樂藝術及舞蹈的大熔爐,發展出紐約莎莎。被喻為『salsa女王』庫魯絲 (Celia Cruz) 在紐約高唱salsa的同時,美國對古巴的制裁絲毫未減,古巴境內樂人聲音的傳播受到阻礙,世界對這個隨菸草、蔗糖輸出無數歌謠的加勒比海島國逐漸淡忘;波多黎各樂人取代了古巴樂人在拉美樂壇的地位,在全世界演奏商業版的古巴歌謠。有趣的是,政治上的對立在也表現在古巴salsa與紐約salsa,夾雜著對立與競爭關係。90年代隨著卡斯楚的開放觀光,歐美的音樂製作人、唱片公司紛紛來到古巴尋寶,重溫古巴音樂的黃金年代,以傳統而非商業拉丁音樂再現世人,90年代的古巴頌樂再度耀眼於世界樂壇上。

薩爾薩舞的現狀

薩爾薩是西班牙語言,只要音樂一放,身軀隨之扭動,全場為之沸騰。薩爾薩延續頌樂的基本架構,加入了更強烈的舞蹈元素,一直是所有拉丁美洲國家流行的基調。『薩爾薩現象』與拉丁美洲人民的生活已密不可分,從俱樂部到家庭聚會甚至於街上,從老人到孩童,不管是工人或是上流社會,薩爾薩沒有年齡、階級的藩籬,有的只是發展出多樣風采與面貌,亦如醬汁的口味辛辣中帶點酸甜的調和。薩爾薩結合頌樂、倫巴、曼波、恰恰的舞步,已成為拉丁舞的代言人,不管是男女對跳、女性風格、或自由獨舞的薩爾薩,在一往一來的親密接觸、獨特性感的舞步,將女性的嫵媚、男性的豪邁在扭腰擺臀旋轉間發揮的淋漓盡致。薩爾薩早已在歐美國家風流行數十年,亞洲地區如日本、韓國、泰國、甚至於上海、北京都掀起莎莎狂熱。

目前,Salsa舞在中國已經得到了極大的發展。大致從2003年開始,北京就已經有了salsa舞,之後逐步蔓延到了上海、香港、深圳、廣州、杭州、南京、青島、長沙、蘇州、瀋陽、成都、武漢等地。在北京先後出現了柳陽俱樂部、楊陽俱樂部、飛舞拉丁俱樂部、鴕鳥俱樂部、SunnyRay俱樂部、火鳳凰俱樂部、優肯拉丁俱樂部、楊鳴俱樂部、salsa5俱樂部、D-zone俱樂部、酷葩舞蹈俱樂部、悅舞俱樂部、飛颯salsa舞俱樂部等一大批salsa舞專業教學機構。同事,也出現了一批適合跳salsa舞的場所,如Salsa Caribe(卡利賓)酒吧、latinos酒吧(已關閉)、舞燃情俱樂部(海淀黃莊)、北京市青少年宮(楊鳴)、飛舞拉丁酒吧(CASA DE DAVID)、梅拉古巴餐廳(GUANTANAMERA)、“蘇茜黃”酒吧(Club SuzieWong)、China Doll(中國娃娃)夜店、卡布基諾酒吧(酷葩舞蹈俱樂部)“Block 8”(8號公館)內的“i-Ultra Lounge”(火鳳凰)、北京君奈酒吧(悅舞俱樂部)、愛思湖畔西餐廳、吾魅國際舞蹈俱樂部、桑格里亞酒吧、SADDLE CANTINA等。在上海,目前有SalsaShanghai俱樂部、上海Hot Salsa俱樂部、上海曼波舞蹈和文化俱樂部、上海MIAO CLUB、都市舞工場-樂工坊、上海Super Dance Club等俱樂部,固定活動場所有“磨硯吧”酒吧、PARK97酒吧、“姚餐廳”、“789”酒吧、Effigie咖啡酒吧、“外灘五號”酒吧、長寧工人文化館、“JZ Club”、九龍城市會所、世紀大上海影院西餐廳酒吧、NDH俱樂部、“ZAPATA’S”等場所。在杭州,主要是周寧拉丁舞蹈工作室 、杭州salsa舞蹈俱樂部(SHZDC)兩家,固定活動場所為西街酒廊(Hill Street Bar)和Barossa(芭羅莎)拉丁吧。在廣東,主要有廣州Salsa Mania俱樂部、深圳阿米舞工作坊、深圳Salsa俱樂部、佛山Salsa俱樂部,活動場所有廣州Salsa酒吧-愛爾蘭風味The Paddy Field、 廣州windflowers(風之花)酒吧、廣州Q Bar。在南京有南京飛拉丁俱樂部、南京FUEGO Salsa俱樂部。福建省首家拉丁風情舞專業培訓機構--廈門Salsa館。青島首家專業培訓機構:Salsa-Q青舞飛揚俱樂部,集培訓與party於一體。另外每周一青島香格里拉酒店的Q-Bar也有以salsa為主題的舞會。其他的城市基本上還沒有固定的活動場所。 目前古城西安也有了風情拉丁舞的培訓基地-西安美亞舞蹈俱樂部,教授LA風格的Salsa舞,另外也有Bachata,merengue,chacha舞的教學。他們經常在本俱樂部舉辦舞會,西安也有地道的拉丁酒吧,人民大廈的哈瓦那酒吧,有純正的哥倫比亞歌手現場演奏。在宋達主教練的推廣下,更多古城的時尚男女們走進了Salsa舞的世界。

(古巴)騷莎舞

從十五世紀哥倫布登入古巴至今,古巴經歷了漫長的帝國拓殖、海盜洗劫、獨立戰爭、政治干預與經濟封鎖,每段歷史過程均如枷鎖一般,將古巴牢牢禁錮。苦澀的歷史造就出「蔗糖之國」與「音樂之島」,古巴堅韌的生命力可見一斑,值得喝彩。西班牙拓殖者、非洲黑奴與中國苦力全都化為多采多姿的古巴文化。"SALSA"原是指調味醬一種,拉丁人極為喜愛帶有辣味的蕃茄醬汁,1960~1970,很多的音樂家對當時的舞者大叫"SALSA"意思是要他們多些狂野,熱情些。SALSA"的主要律動是來自Son&Rumba這兩種舞蹈是源自於古巴的非裔奴隸。

另外莎莎拉美舞蹈種類:包含了國標拉丁舞和拉美民間舞

拉美民間舞包含的種類:(騷莎舞就屬於拉美民間舞蹈的一種)

1.莎莎舞(Salsa):Salsa的詞意是一種食物調料醬,西班語發音為“薩爾薩”,故又稱薩爾薩舞。它起源於古巴,是當今歐美非常流行的社交舞蹈之一。在紐約和福羅瑞達兩地區的拉丁社區得到發展,逐漸被分為很多種風格,不同國家,不同地域的莎莎舞都有所不同,但其基本步伐雷同,有美國紐約的莎莎舞(NewYorkSalsa),哥倫比亞的莎莎舞(ColumbiaSalsa),美國洛山基的莎莎舞(L.A.Salsa)和古巴的莎莎舞蹈(CubaSalsa)等。舞蹈音樂是建立在曼波舞蹈的基礎上,延用了Son樂的結構,每一音樂節拍為6至8拍。動作要領突出腰胯的“8”字形擺動,讓眾多時尚男女為之著迷。

2.莎莎圓圈舞(RuedadeCasino):Rueda在西班牙語的詞意是“車輪”的意思,它形象的表現了這種舞蹈的形式。Rueda以莎莎舞為基礎,結合法國宮廷舞的形式,男女2人1組、圍成圓圈舞蹈,“發令者”喊出動作名稱,其他舞者跟著做出相同動作。它主張群體社交,不固定舞伴,發揚團隊意識,是一種娛樂性和表演性極強的社交舞蹈。

3.美瑞格舞(Merengue):Merengue的詞意是“蛋白酥”,就是小甜餅。這可能就是舞最早出現在多米尼加共和國,從十九世紀中葉便風行於多米尼加、加勒比海及中南美洲各國,但直到90年代才開啟美國之門,由於它的節奏明快,舞步簡單,逐漸成為最受歡迎的拉丁舞蹈類型之一。在加勒比海美麗島國多米尼加共和國那裡,Merengue流行於大街小巷,當地的男男女女們每個人都會這種舞蹈。兩拍強烈的節奏,讓聽到的人充滿了歡快的心情;簡單易學的舞步,讓完全不會舞蹈的你也能跟著扭動。

4.恰恰舞(ChaCha):恰恰舞源於曼波舞(Mambo)的音樂結構,2拍的曼波舞音樂中間加入切分音,就逐漸演變成了今天我們熟知的恰恰舞。恰恰舞由3個快拍和兩個慢拍為1小節,有On1和On2之分,這也是恰恰舞與恰恰恰舞的區別。可以說恰恰舞源於古巴,但卻發展於美國,1954年至今它以“俏皮”與“活潑”的舞風,流行於美國的大小社交舞會之中。

5.倫巴舞(Rumba):倫巴是西印度群島的一種音樂,後發展為一種非宗教性的農民舞蹈。倫巴舞在古巴有100多年的歷史,音樂節奏以1、2拍和3、4、5拍為小節的結構,與莎莎的音樂節奏正好相反。舞蹈動作以臀部誇張的擺為主,表現男子進攻,女子防守,同時也有描寫生活的勞動動作,如擦鞋、釘馬掌和爬繩索等。引人入勝的音樂結構與身體表現元素,在眾多舞蹈編排中所採用,從而影響了很多的拉美民間舞蹈的發展。

6.巴恰達(Bachata):Bachata在海地和委內瑞拉等地區有眾多的愛好者,舞蹈動作既簡單易學又十分浪漫,音樂以4分之4拍為節奏,在3拍與4拍之間進行拆分,以跨部的3拍擺動為表現形式。總的來說Salsa動作過於激烈,而Bachata相對和緩,是特別適合情侶之間用來表達愛意的社交舞蹈之一。

7.空比亞(Cumbia):Cumbia源於哥倫比亞的SanBasilio,是哥倫比亞的一種民族舞,在委內瑞拉和秘魯等加勒比海地區進行發展,同時受到非洲和西班牙文化的影響。舞蹈形式以跨部的轉動為主,很多的舞蹈動作源於非洲舞蹈的本土元素。在殖民時期,每當傍晚時節,非洲奴隸和本地人聚集在海灘邊跳舞,這種社會化的生活方式逐漸被沿襲了下來,成為發展Cumbia的重要因素。至今很多拉美音樂中都加入了Cumbia的音樂,舞蹈者隨著Cumbia的音樂自由的搖擺。

8.曼波舞(Mambo):Mambo源於非洲舞蹈,後流傳於加勒比海地區,在古巴進行發展後大放異彩。當時的舞蹈形式已經開始多樣性,在音樂的4分之4拍中的2拍與4拍進行停頓或者加強。由於Mambo被限制在以單人舞主的集體表演為主,所以Mambo沒有長期的流行下來,二十世紀五十年代,Mambo流行於美國百老匯表演場,後來經過拆音節發展出了恰恰和恰恰恰,後在美國進行了發展最後流行於眾多的舞會之中。

9.倫巴達(Lambada):它的旋律源於南美亞馬遜地區,後來傳於了巴西東部的巴伊阿省,經過時間的推移開始在民間流行起來,後來發展為舞蹈形式,在1989年傳入中國,至今當人們聽到它的音樂,

騷莎舞

騷莎舞參考資料:

1.http://hi.baidu.com/cane1012/blog/item/206439faa23d591ca9d3116e.html