基本說明

馬拉色菌毛囊炎

馬拉色菌毛囊炎本病男性多於女性,16-40歲好發。皮損為毛囊性半球狀紅色丘疹,直徑2-4mm,有光澤,周圍可有紅暈,多發於胸背、頸、肩、上臂、腰腹部,散在對稱分布,數十至數百個,較密集但不融合,可間雜有小膿皰或黑頭粉刺。本病病源為馬拉色菌,馬拉色菌為一種條件致病性真菌,絕大數人皮膚存在這種真菌,但只在一定條件下發病。發病原因馬拉色菌是一種嗜脂性真菌,在皮膚皮脂腺分泌旺盛的情況下,該真菌依賴皮膚分泌的油脂生存和大量繁殖,以導致馬拉色菌毛囊炎感染。常在使用大劑量廣譜抗生素或糖皮質激素基礎上發病或加重,皮膚免疫功能低下也是一個原因。

自覺瘙癢,可見抓痕血痂。部分患者有風團、片狀紅斑或皮膚劃痕症陽性。皮膚較油膩。可伴有面部痤瘡、花斑癬、多汗、表皮囊腫等,有瘢痕素質者在此毛囊炎基礎上可發生瘢良疙瘩。

病因

馬拉色菌毛囊炎是由馬拉色菌所致。通過對馬拉色菌屬形態學和生理生化學特性的研究及分子生物學的套用,該菌屬迄今已被分為7種。近期,口本學者又發現了3個新種。馬拉色菌是人體的正常菌群,在某些誘因下,可在毛囊內大量繁殖,其代謝產物脂肪分解酶,可使毛囊中的三醯甘油變為游離脂肪酸,刺激毛囊口產生多量脫屑,致使毛囊導管陽塞、破裂,其內容物進入組織,產生炎症反應 。

病症定義

馬拉色菌毛囊炎

馬拉色菌毛囊炎馬拉色菌毛囊炎(Malassezia folliculitis)是由馬拉色菌所致的毛囊炎,曾稱糠秕孢子菌毛囊炎。

主要病因引起毛囊炎的病原菌主要是金黃色葡萄球菌,偶有表皮葡萄球菌、鏈球菌、假單孢菌屬和類大腸桿菌。毛髮的牽拉、摩擦、搔抓引起的損傷,皮膚的浸漬,局部蜜封包紮及套用皮質激素等是引起毛囊炎的誘因。

馬拉色菌毛囊炎

馬拉色菌毛囊炎基本損害是毛囊丘疹。開始為毛囊口小膿皰,中間有毛髮穿過,周圍有炎性紅暈,膿皰乾涸或破潰後結成黃痂,痂皮脫落後治好,不留疤痕。但如毛囊炎向深部發展可形成疤痕及永久性脫髮。皮損的好發部位是頭髮、頸部、胸背部及臀部。與某些化學、物理因素接觸者,則好發於接觸部位。

局部淋巴結可腫大,發生在頭面會嚴重影響美容。深毛囊炎的另一種臨床類型稱為光滑皮膚的脫毛性毛囊炎,其特點為深的膿皰性毛囊損害,通常在下肢對稱出現,治好後留下持久脫毛,一旦一個區域脫毛之後,毛囊炎不再復發。

臨床表現

本病男性多於女性,16-40歲好發。皮損為毛囊性半球狀紅色丘疹,直徑2-4mm,有光澤,周圍可有紅暈,好發於胸背、頸、肩、上臂、腰腹部,散在對稱分布,數十至數百個,較密集但不融合,可間雜有小膿皰或黑頭粉刺。自覺瘙癢,可見抓痕血痂。部分患者有風團、片狀紅斑或皮膚劃痕症陽性。皮膚較油膩。可伴有面部痤瘡、花斑癬、多汗、表皮囊腫等,有瘢痕素質者在此毛囊炎基礎上可發生瘢良疙瘩。常在使用大劑量廣譜抗生素或糖皮質激素基礎上發病或加重。

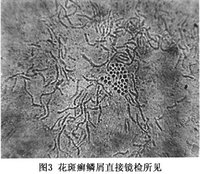

1.花斑癬(tineaversicolor)為皮膚淺表感染,損害為多數灰黃色、褐色或污褐色甚至灰黑色斑疹,若頻繁洗澡,可現淡紅色斑疹初發如帽針大小,逐漸增大,如扁豆或小指甲蓋大數目逐漸增多。可相互融合,侵及廣大皮面損害邊緣清楚,表面微發亮,搔抓時有麩皮樣鱗屑症狀減輕或入冬處於靜止狀態則呈減色斑(圖1)次年又發經過緩慢。好發於成年人男性多見。

顯微鏡下花斑癬

顯微鏡下花斑癬2.糠秕孢子菌毛囊炎多見於中青年平均發病年齡在30歲左右,男多於女,皮疹表現為小粟粒大暗紅色丘疹或毛囊性小膿皰,呈瀰漫性散在分布好發部位為前胸背部、雙肩、頸部,少數見於前臂小腿和面部自覺中度或輕度瘙癢亦有的伴灼熱和刺痛感。少數病例可與花斑癬合併存在。3.系統性感染臨床表現與年齡相關

(1)1歲以下嬰兒組:嚴重基礎疾病為低體重出生早產兒、呼吸窘迫支氣管發育不良、吸入性肺炎先天性心臟病壞死性腸炎、腹部畸形等。以體溫突然升高、呼吸暫停、心動過緩為常見表現另可見肺炎、間質性肺炎呼吸窘迫、嗜睡、營養不良和呼吸衰竭等表現。

(2)兒童及成人組:嚴重基礎疾病為再生障礙性貧血白血病小腸切除術後出血性壞死性胰腺炎及臟器腫瘤等多有突然發熱畏寒、噁心、嘔吐肌無力等症狀,可有咳嗽體溫不穩定關節疼痛等表現。

治療

儘量去除誘因,停用糖皮質激素或抗生素。治療原則與花斑癬相同,以外抗真菌藥物為主,可選擇50%丙二醇、咪唑類及n丙烯胺類霜劑或溶液、5%-10%硫磺軟膏等。應將藥物在受累毛囊表面輕揉以促進其滲入毛囊內。也可用含硫化硒或2%酮康唑洗劑,保留15-20分鐘後再清洗。

本病容易復發,復發率在百分之五十以上,原因與皮膚免疫功能低下和皮膚油脂分泌過剩有關,在治療時,除進行抗真菌治療外,需同時使用調節免疫的藥物,比如大劑量口服胸腺肽等(須在醫生指導下進行),還需要減少皮膚油脂分泌,皮脂腺分泌旺盛,多與患者本身雄激素分泌旺盛有關(雄激素睪酮和二氫睪酮是皮脂腺生成和分泌皮脂的主要原因),可口服一些抗雄激素類藥物,比如螺內酯,西咪替丁(男性須在醫生指導下進行,因為此兩種藥極少數情況下會引起暫時性的陽痿),女性也可以選擇達英35,也可選擇阻礙皮脂腺生成的藥物,如維胺脂和泰爾絲。

如果患者反覆復發,則需考慮是否存在引起雄激素過多的其他病症,如多囊卵巢綜合症、柯興綜合症等,需做血液或者CT、MRI檢查,以進一步確診。

抗真菌治療口服藥物,最優先考慮酮康唑,其次為伊曲康唑(均需檢查肝功能)。外用藥需選用滲透性強的藥物,最好聯苯苄唑,其次為環丙酮胺和益康唑,中藥洗液比如潔爾陰等效果也很好,外用藥需交替使用,以防止產生抗藥性。

內服外用中藥效果也頗佳,具體內容可參見中國知網相關論文

以上治療方法,均需醫生指導下進行。

預防

保持工作環境通風,減少出汗, 注意皮膚清潔,增強機體抵抗力,防止外傷,不隨便使用糖皮質激素等有助於減少該病的發生幾率。

輔助檢查

馬拉色菌毛囊炎

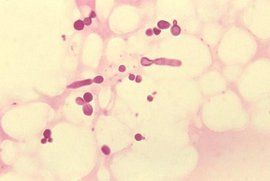

馬拉色菌毛囊炎用鑷子將典型皮損內的毛囊角栓擠出,加10%KOH或10%KOH-50%派克墨水後作直接鏡檢,可見圓形至卵形,厚壁,芽勁較寬的孢子,常成簇分布,很難見到菌絲;將毛囊角栓按花斑癬鱗屑培養經過方法可分離出馬拉色菌,以毛囊為同時中心取活檢,連續切片後作PAS染色,鏡下可見毛囊擴張,毛囊角栓及深玫瑰紅色的真菌孢子。

治療方法

1、應儘量除去可能的誘發因素,及時停用廣譜抗生素及糖皮質激素。

2、一般病例以外用抗真菌藥為主,較常用的有5%-10%硫磺膏、複方硫磺洗劑、50%丙二醇、咪唑類及丙烯胺類的製劑,以上各藥可選擇使用,也可用硫化硒(希爾生)或2%酮康唑(采樂)洗劑搽患處,保留約15分鐘後清洗去,通常需用藥4周-6周。

馬拉色菌毛囊炎

馬拉色菌毛囊炎3、對較嚴重而皮疹又廣泛、單純用搽藥療效欠佳者可考慮內服抗真菌藥物,如伊曲康唑(斯皮仁諾)或氟康唑等治療,伊曲康唑口服0.2-0.4克/日,連服1-2周,以後可改為每月一次服0.2克,每周用硫化硒或2%酮康唑洗劑洗一次,或每月外用5日聯苯苄唑霜以防止複方。患者的衣物應清潔消毒,防止再感染。