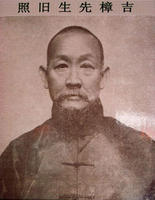

人物簡介

光緒五年(1879年)中舉,光緒九年(1883年)進士,選為庶吉士。曾任清末翰林院編修、國史館協修、會典館總校、侍講、侍讀、日講起居注官、河北按察使等職。辛亥革命後,任湖北提法使、袁世凱總統府內史、北洋政府總統府秘書等職。

一生為官的馬吉樟,和他的家族一起,歷經洋務運動、太平天國、甲午海戰、戊戌變法、八國聯軍入侵北京、辛亥革命、清帝退位、袁世凱稱帝、五四運動和中國共產黨誕生。在這樣國際國內各種勢力紛繁複雜、錯綜迷離的政治環境下,馬吉樟卻要風得風,要水得水,為各派所認同。這不能不歸因於他的眼光、主張和氣節。

馬吉樟雖為清末進士,但他思想新,學問深,有自己的見識。光緒三十一年(1905年),清政府徹底停止了科舉制度,全國各省紛紛興辦新式學堂。馬吉樟與其妹馬青霞聯合河南籍顯官袁世凱、張邵予等在北京籌辦“豫學堂”,馬吉樟任學堂監督(校長)。豫學堂傳播了許多新觀念,培養了許多仁人志士。1906年馬吉樟曾東渡日本,考察實務。而她的妹妹馬青霞也正是和他一起的這次日本之行,結識了孫中山、黃興、魯迅、宋教仁、陳其美、何香凝、康有為、梁啓超、張鍾瑞,並加入同盟會。1907年,他回國任湖北按察使後,又選送40名湖北學子赴美留學。

1911年武昌起義爆發後,馬吉樟雖被袁世凱從老家請回北京,任總統府內史、北洋政府秘書長,但他對清政府和北洋政府的腐敗和列強的肆虐痛心疾首。早在《馬關條約》簽訂時,他憤言:“李鴻章甲午戰爭誤國,馬關條約賣國,此賊不殺不足以平民憤;倭寇欺我華夏,列強儘是幫凶。我泱泱大國,可悲可嘆焉……”犀利眼光,愛國之情,聲情畢現。

馬吉樟的政治眼光和氣節還體現在袁世凱稱帝上。雖然袁世凱視其為親信,但在袁世凱稱帝後,馬吉樟卻當即辭官。

馬吉樟“嗜古篤學,謹於為文”,學識淵博,工於書法,去職後寓居北京,精研金石,潛心著述。有《益堅壯齋稿》遺世。國子監祭酒盛昱在評價馬吉樟的篆書時說:“當代篆書,首推積生,因其無派,故超乎眾派。”這也正是對馬吉樟一生最為準確的概括和評價。

1931年,馬吉樟病故,終年73歲。

故居簡介

馬氏故居就是有名的馬氏莊園,位於河南省安陽城區以西22.5公里的安陽縣蔣村鄉西蔣村,2000年9月公布為河南省級重點文物保護單位;2007年4月,被授予AAAA級旅遊景區。

馬氏莊園始建馬吉樟之父馬丕瑤,前後營造了近五十年之久。現存建築保存基本完好,建築群由北、中、南三區組成,共北、中、南三區組成,共分六路。每路前後又均建四個四合院,每條中軸線上各開九道門,俗稱“九門相照”。東一路為馬氏家廟,前後兩個院落;南區一路亦為一組九門相照的建築。屋頂多為硬山頂,懸山次之。三區建築主要有廳、堂、樓、廊、房、門等形式,共409間;占地面積20000多平方米,建築面積5000多平方米,比著名的山西“喬家大院”還要大1300多平方米。

走進馬氏莊園,立刻感覺到整個莊園布局嚴謹,主次分明,錯落有致,氣勢宏偉;它既有典型北京四合院寬敞明亮的建築風格。又有晉商大院深邃富麗的建築藝術,同時,還體現著中原地區清代官員府第的藍磚灰瓦、五脊六獸掛走廊的建築特色。因此,這座保存完好、內涵豐厚的莊園,被建築學家稱為“中州大地絕無僅有的封建官式建築標本”、“國內為數不多的典型的清代官僚府第”。