背景

香港保衛戰1937年7月7日,中日戰爭爆發,日軍迅速占領華北及華東大部份地區。中國東部沿岸亦落入日軍的控制範圍,廣東省一帶的華南沿海地區成為了中國從外地輸入各種物資的重要地點。為切斷這條補給線,日軍於1938年10月1日在廣東大亞灣登入,並迅速攻占鄰近地區,廣州在10月21日淪陷。而部份日軍亦駐守於深圳的深圳河北岸,與英軍為界。英國明白最終會與日本一戰,於1937年後逐步加強香港的防衛。1938年7月,香港政府通過了《緊急條例》,表面上保持中立,實際上積極備戰。同年9月,更舉行大規模的海陸空演習。大量難民從中國湧入香港,香港人口從1936年的約100萬,增加至1941年的160萬。1939年,日本與納粹德國結盟。第二次世界大戰由德國攻打波蘭揭開序幕。美國在戰爭剛開始時並未參與。不過,美國海軍在日本成功開闢亞洲戰場後受到威脅。日本於夏威夷當地時間1941年12月7日上午8時(即香港時間8日凌晨2時)奇襲美國海外軍事基地珍珠港,不足8個小時後,日本在香港標準時間12月8日早上開始進攻香港的英軍,8時空襲啟德機場,癱瘓英軍防空力量,並襲擊深水埗軍營。英軍、加拿大軍和印度軍參與了戰役,抵抗以酒井隆為首的日軍攻勢。

日軍在12月8日中午渡過深圳河,12月11日攻克英軍最主要的防線——醉酒灣防線,並占領新界及九龍。日軍曾派代表要求英軍投降,卻遭到港督楊慕琦拒絕。日軍於是在12月18日渡過維多利亞港,並攻擊香港島,英軍節節失利。加拿大的溫尼伯榴彈兵部隊把守香港島南區黃泥涌峽,不過最後亦遭日軍強攻成功,並使香港最後一個水塘失守,英軍面臨斷水斷糧。12月25日傍晚,港督楊慕琦在日軍總司令部半島酒店投降,10,000多英軍做了戰俘,此日因而被稱為“黑色聖誕”。到1942年2月20日,日軍中將磯谷廉介成為了首任日占時期總督,香港正式淪陷,成為日本軍事占領區。

政治

2.1 軍政府時期

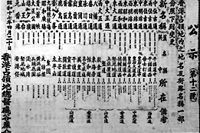

日占時期初期,酒井隆實施 戒嚴令,日軍於 九龍尖沙咀半島酒店發布行政指令。日本軍政府(包括政治部、民事部、經濟部、法務部及軍事部等)制定嚴厲的法例及設立管轄全港市民的政府。共有7000多名戰俘(包括 英軍及市民)被囚禁於 深水埗和 赤柱的戰俘營,戰俘備受飢餓、病患之苦。同時日本 軍政府封鎖 維多利亞港、控制海旁的貨倉。

1942年1月,香港警察被徵召成為憲兵。日本憲兵將警區分為5區,東香港、西香港、九龍、新界及水警。總部位於香港島中環前法國外方傳道會大樓(今香港終審法院)。

2.2 民政時期

1942年2月20日,“香港占領地政府”正式成立,由日軍磯谷廉介中將出任香港總督,結束了軍政府時期。政府總部設於香港島中環的香港滙豐總行大廈,半島酒店則改為軍方總部。香港占領地總督部成為了當時香港最高的行政機關,亦是日本戰時內閣的直轄機構之一。而香港的地位相等於當時的台灣和朝鮮,故日本並沒有於香港籌組傀儡的“自治政府”。日本人在新政府(包括民治部、財政部、交通部、經濟部、報導部、管理部及外事部)占據了多數重要職位,華人只可以擔當一些中低級職位。但日本為了達到“以華制華”的目的,也成立了“華民代表會”及“華民各界協定會”這兩個華人組織。華民代表會為總督的諮詢機構,有委員四名(羅旭和、劉鐵誠、李子方及陳廉伯)。而華民各界協定會則有委員22名(主席周壽臣,副主席李冠春,委員董仲偉、葉蘭泉、伍華、羅文錦、廝啟東、凌康發、林建寅、李忠甫、郭贊、陸靄雲、周耀年、郭泉、王德光、譚雅士、王通明、鄧肇堅、顏成坤、黃燕清、馮子英、章叔淳)負責向華民代表會提供意見。與英治時期的行政或立法局不同,華民代表會或協定會並無法律上權力。

在日本控制下,基本的行政區域架構由民治部於1942年3月成立,將香港島分成12區,九龍分成9區,新界分成7區(見香港日治時期行政區劃)。每個區都設立一個區役所,並指派一個中國人作為所長,管理該區的大小事務、代表該區市民的所需。這行政架構於磯谷廉介統治下重新設計,奠定了香港日後發展分區管治的基礎。此外,占領地政府向香港市民發出“住民證”,是香港首種出現的身份證明檔案[6]。

2.3 歷任地方長官

經濟

3.1 概況

淪陷時期,很多主要的工廠被日本人奪取,小至小販、大至銀行都很貧窮。很多公司都倒閉,米、糖、麵粉、油都面臨短缺,需要定額配給。燃料短缺加上美國的轟炸,使公共運輸陷入停頓。造船業和建築業的人無家可歸。在農業方面,日本在新界地區的粉嶺和錦田石崗機場建設耕地,他們亦曾打算在吐露港填海。為了提升日本在香港的影響力,滙豐銀行、渣打銀行與有利銀行等外國銀行遭到清盤,英國、美國及荷蘭等同盟國的銀行家被迫住在小酒店。而兩間日本銀行,橫濱正金銀行和台灣銀行則在香港重開,日本的銀行並向外國銀行發出債項。

3.2 貨幣

日本軍用手票1941年12月26日,即香港被日本統治翌日,日本已宣布以軍票取代本地貨幣。港元變為不合法貨幣,擁有港元的人會被施以重罰。1942年1月,港元和軍票的兌換率為2兌1,可是在1942年7月24日起兌換率變為4兌1,比之前兌換率驟降,使得香港人在交易後變得貧窮。日圓軍票於1943年6月1日正式成為香港的唯一法定貨幣,日用品的價格必須以日圓作單位。至1945年日本投降時,被強迫兌換的日本軍票總值超過當時幣值的57億港元。

當時香港雖然已不準使用港元,但港元在珠三角、或澳門等其他中立地區依然受承認,市面上還有港元買賣活動。日軍一般強逼收回的港元鈔票,於境外購買物資,故日軍獲益甚豐。另一方面,日軍在印製軍用手票並沒有任何儲備金,所以實際上日軍是以白紙強逼兌換有十足保證的港幣。日本戰敗後軍票立時成為廢紙。加上濫發,香港出現災難性通貨膨脹,物價每日貶值。於1945年中期,日本當局強迫滙豐、渣打、有利銀行高層在沒有任何儲備金下簽發大面額的港元鈔票,總數達1億零300萬元。

民生

4.1 歸鄉政策

由於食物短缺,為了緩減人口壓力,日本在占領期間執行歸鄉政策,軟硬兼施強迫大量市民歸鄉,市民被迫驅逐至中國大陸。1942年1月,由占領地政府民治部成立的“歸鄉指導委員會”,每月均安排火車和輪船將市民強迫離港,但這些交通工具只將人送出境,離境後回鄉的路途就要各人自理,更多人付擔不起路費,只能徒步回鄉。當時香港既已淪陷,市面糧食不足,生活艱難,因此很多港人選擇離港回鄉。同年12月,已有60萬名市民離港,其中不少家庭於途上分散,或被迫拋棄幼兒、老人,或途中餓死、病死,至於途中被洗劫一空者更不計其數。而於後期,憲兵隊更在街頭隨意捉人強行押解離境。結果在1945年,香港的人口由1941年的161萬人跌至60萬人。

4.2 設施毀壞

日本在占領後隨即重組政府及私有物業。因為擴建啟德機場的關係,他們摧毀位於九龍城的九龍寨城及宋王臺,而知名建築如華仁書院、拔萃男書院、中央英童學校(今英皇佐治五世學校)、香港聖公會的聖保羅女子中學(今聖保羅男女中學)、喇沙書院、聖若瑟書院、聖士提反書院等等都被強行徵召成為日軍的醫院或戰俘營。拔萃男書院更被謠傳是日軍執行斬首的地方。而協恩中學亦被指為日軍當年其中一個用地,于山後設有防空洞,並於重光後發現一個日式浴缸。

此外,皇后像廣場的維多利亞女王銅像被拆掉,原址則豎立了一個石碑,宣告香港已經被日本占領。1942年2月開始,日本開始於香港島寶雲山山頂興建忠靈塔,以紀念陣亡的日軍,使其成為香港的地標。重光後被香港政府炸毀。

當時香港很多交通工具都被戰火摧毀。而日本當局亦將全香港的巴士、的士及貨車等充公,其中不少成為了軍用物資,其餘車輛則撥歸由日方成立的“香港自動車運送會社”,提供有限度的公共運輸服務。1942年起,香港電車、山頂纜車及天星小輪亦逐漸投入有限度的服務。九廣鐵路亦於1943年恢復通車。由於燃料嚴重不足,公共運輸工具經常停駛,在香港島出現了載客的腳踏車、三輪車,及由載貨手推車加上座椅和頂蓬而成、可坐2至6人的裝人手推車,沿電車路線行走西環至銅鑼灣一帶。而九龍半島,則曾經出現過馬車作為公共運輸工具,行走於彌敦道一帶。

4.3 饑荒

在日本統治下,人民生活艱苦,沒有充足的食物供應,由1942年開始由日本定額配給日用品如米、油、麵粉、鹽和糖。每個家庭都有一張定額配給許可證,每人每天只可以買六兩四的白米。由於沒有其他充足的食物,六兩四白米明顯不足。於是很多人只能以樹葉、樹根、番薯藤、木薯粉或花生麩勉強充飢。其後白米亦缺乏,改為配給日本蘿蔔作糧食。因為糧食日趨缺少,日方的定額配給制度於1944年取消,改以自由買賣,但更多市民因付擔不起食物價格瘋狂通脹而餓死。

日治時期香港經常有市民餓死,甚至出現人吃人事件,街上常有皮包骨的棄屍。即使如此,棄屍的大腿肉還是經常被割走。報章亦曾報導有婦人烹煮棄嬰的新聞。當時市面曾盛傳某些食肆的肉包使用的乃是人肉,因為市面上根本不可能買到足夠肉類。另香港大學的口述史計畫記錄一些市民的回憶,指於日占時期曾於臘腸中發現類似兒童手指的物體。

根據天主教香港教區檔案有關日占時期的檔卷資料顯示,每日在市區街道上都收集到300至400具屍體,有時更多,曾經有一日達到731具。因飢餓及所造成的衰竭、疾病而死亡的人數達50,000人。

4.4 物資短缺

因為沒有木柴進口,市民只好以家具替代充當柴薪。而到了後期,由於那幾年冬天特別寒冷,市民生火取暖需求增加,一些無人看守的建築物,如香港大學、英皇書院及皇仁書院校舍 等,內里的木製品均被搶走,獅子山上的林木也被砍伐一光。由於燃油屬軍需品,因此也十分緊張,電力只能提供有限度供應,例如於1943年,總督部就下令只限20:00至23:00亮燈。而供水因需要發電,因此即使日占時期水塘常因颱風吹襲而滿溢,但供水依然十分緊張。在物資供應短缺的情況下,僅有的物資變得奇貨可居,因此引發一些商人囤積居奇,或以贗品、劣品代之。例如當時總督部就曾下令嚴懲以牛奶公司奶瓶灌假冒奶製品的行為。於1943年8月市面肥皂供應突然過剩,因為夏天之前有過多肥皂被商人炒賣,於秋天快到臨時肥皂需求下降,商人只得將存貨拋售。無良商人的投機行為使市面的日用品供應更不穩定。

日軍還曾發動“獻銅運動”,強迫市民將銅製品捐出以供日方製造武器,連總督部門前原屬香港上海滙豐銀行總行的2隻銅獅子亦差點不能倖免。

4.5 人心惶恐

日軍在占領期間於灣仔駱克道一帶設立多間慰安所,強迫婦女提供性服務;又在市區恢復設立賭館及煙館,於跑馬地馬場重辦賽馬,往後更加密至每周一次,不但有損市民心智健康,更藉此斂財。[原創研究?]後期因活馬不足應付賽事,更以跑木馬代替。另外當時還有一條不成文的規例:市民在街上每當見到日軍,無論遠近皆須作90度鞠躬;否則一旦發現,即被喝停遭受拳打腳踢甚至殺身之禍。除“居民證”外,市民亦須全家合影一張“全家福”照片,當日軍查戶口時出示,若相中家中的人並不在,又無合理解釋,便會被當作窩藏游擊隊成員。戰後日本將種種暴行都推卸到“朝鮮籍士兵”的身上,他們甚至指香港的慰安所和妓院“都是由朝鮮籍士兵營運”,“與日本士兵無關”。戰後的日本也將部分責任推卸到香港的華人非法組織之上。不過,新近發現的盟軍審訊檔案顯示,日軍的確在香港境內犯下種種戰爭罪行,包括在日本宣布無條件投降後,殺害大嶼山銀礦灣12名村民。

4.6 公共衛生

淪陷時期的公共醫院甚少。九龍醫院和瑪麗醫院均被日軍所占領,東華東院也改成軍事醫院,其餘不少醫院亦被迫關閉。在藥物和資金的短缺下,東華醫院及廣華醫院繼續提供有限度的社會服務。這些服務包括提供食物、醫藥、衣物和殮葬服務等。雖然它們仍有一定的資金儲備,但仍然需要面對巨大的財政困難,因為它們無法收集租金,而且亦有很高賠償的開支。這促使他們進行更多慈善活動以籌集捐款,例如音樂和戲曲表演等。4.7 慈善及社會服務

日治時期,慈善組織受到很大限制,以免被用作支援游擊隊。雖然日方設立了一個以“東亞建設基金”為名的所謂慈善組織,但事實上捐款是用以支援日本政府所需,並非用作慈善用途。當時,香港聖公會會督及華人代表聯會希望透過舉辦慈善活動來救濟窮人,所以向當時日占政府要求援助。1942年9月,總督磯谷廉介答應了他們的要求,於是著東亞建設基金撥款。不過,援助並不是直接送到籌辦者的手上,而需要經手日本總督。日方亦因為這次事件而聲稱曾經救濟地方貧困者而出力,然而這項所謂“德政”一直在香港持之以恆。憑著東亞建設基金的資助,“華民慈善總會”設立,以組織籌款和分發善款作。為了促進慈善活動,該會組織了委員會,挑選工會裡面的名人等來領導籌款活動,繼而請求工會成員參加小組,協助籌款活動。這些成員然後從各個社會階層籌取善款,以得到最多款項。活動也包括了政治宣傳工作。這許多捐贈運動最後籌募了5萬5500日圓軍票。除此之外,也有足球賽和戲曲表演來籌募捐款。活動在其後數年持續進行。

日化政策

5.1 教育

日治時期,香港教育發展受到嚴重影響,學生人數由1941年的118,000人跌至1945年的4000人,幾乎所有適學兒童失學。戰前香港有學校649所,日治時期只剩下34所。在僅餘的學校里,日本當局積極推廣日化教育。日語成為了主要的教育課程,中國小每星期必須教授日語4小時,英語則被禁止使用。日語成績不好的學生,會遭受嚴厲的處分。除此之外,認同日本文化、禮節及國情等都成為了學校的主要教授內容,例如高小的中文科的課文內容就包括《新生香港》、《興亞進行曲》、《從香港到東京》、《日本刀》、《忠靈塔》、《日本的體育》等。這種教育制度推行的目的,是希望加強日本對香港人的影響,使他們認同“大東亞共榮圈”的建立。

相較嚴重不足的基礎教育,政府對日語教育則推行甚力,設立多所日語講習所,亦鼓勵一些私營的日語學校設立,凡政府或日資企業招聘員工時,日語程度較佳者不但可得任用,且可獲額外的糧食配合。政府亦強逼教師應考日語考試,未能合格的需要接受3個月日語培訓。另一方面,雖然當時日本對香港實行燈火管制,據一些當年在香港學生講述,有些同學為惡補日語,會冒險挑燈夜讀。這些學生一旦被發現,不但不會受罰,幸運的可能還會得到獎勵。為了應付日語師資需求,培養認同日本統治的華人政府人員,政府曾成立“香港東亞學院”,是日治時期唯一的專上學院,但只維持短時間,學生人數甚少。至於香港大學,則因香港的高級知識份子或已被關在戰俘營,或已逃亡離港,因此缺乏人材,日本戰敗投降一直未有複課。

5.2 地區與建築命名

主條目:香港日治時期地名和香港日治時期行政區劃

日治時期,香港的正式名稱是“香港占領地”。占領地政府將香港多處重新分區和命名,例如“香港仔”更名為“元香港”等。街道及地方更名十分常見,而很多名稱改動都帶有日本色彩,改“道”為“通”,如“皇后大道”更名為“明治通”;“跑馬地馬場”更改名為“青葉峽競馬場”等。

當時政府亦沒收所有歐資公司的物業,鼓勵日本公司取而代之,並將原有名字更改。例如“告羅士打酒店”改為“松原酒店”、英資百貨公司連卡佛改為松坂屋等等。除此之外,就連與英國無關的名稱也要更改。例如尖沙咀重慶大廈的前身“重慶市場”,因為要避重慶的忌諱,而改稱“中興市場”,甚至把西方的教堂改成日本神社。坊間流傳日本曾把香港更名為“香島”,並沒有史料支持。反而香港的簡稱由“港”改為“香”真有其事,如戰前以“港九”命名的團體於日占期間皆改以“香九”稱之、占領地香港總督的命令稱為“香督令”等。 當時《星島日報》曾易名為《香島日報》。

5.3 文化影響

政府廢用公元,改以日本使用的“昭和”年號,並以紀念日本節日、天皇壽辰、勝利紀念日和周年紀念日加強日本文化對香港的影響,例如以神道教節日尊敬死者,1943年2月11日則有日本紀元節,崇拜神武天皇。日本人並且在今香港動植物公園處修建“香港神社”供奉戰死者,今九龍聖安德烈堂亦被改用作神社。另港日政府計畫在寶雲山興建忠靈塔紀念戰爭死難者,但至日本投降仍未完工。戰後神社已被清除及還原為教堂等建築物。政府也將香港標準時間撥快一小時,讓香港和日本兩地時間一致,進一步將香港同化。

戰前由日本人擁有的日文報紙《香港日報》,在1942年1月復刊,同時增設中文版《香港日報》及英文版《Hong Kong News》,是港日政府的喉舌。被日本管治前的10份中文報紙到1942年5月只剩下5份,並受到官方新聞審查。當時《星島日報》曾易名為《香島日報》,維持繼續出版,《循環日報》則因被盟軍誤炸而停刊。電台被用作為日本宣傳。市面仍然有各種娛樂,但只有能付擔得起的人可以享用。戲院只放映日本電影,《香港攻略》是日占時期唯一在香港拍攝的電影,由田中重雄導演,大日本映畫公司生產,影片主要由日本演員演出,參與的香港演員有紫羅蓮。這部電影在1942年11月19日,接近日軍占領香港一周年紀念期間上映。賽馬亦重新在跑馬地馬場舉行。

日軍在港戰爭罪行

瑪麗醫院難民船沉沒事件1942年5月19日,一萬名被日軍拘留者被送至西環,登上共19艘船隻,落船時每人獲分派重約2斤的小米罐,麵包2個,國幣10元,落船後即被推入艙底,封閉艙門,不能上船面,此19艘船乃由一艘小型火船拖帶,惟開行不久即遇颱風,火船不能支撐,日憲隊遂斬纜任由此19艘船自行漂流,其中14隻完全沉沒,釀成約3,000人喪生。另有1隻船頭爆裂,死傷多人。其後獲救的生還者大部份因餓極而不能行走,當中多人在沙灘上自然死去,沿路滿布屍體。人口普查殺害無辜

1942年9月18日,香港占領地政府舉行首次人口普查,在清查中日軍殺害大量平民,文獻指遇害及被捕後失蹤者達2,000餘人。里斯本丸被美軍潛艇魚雷擊中事故

1942年9月25日,日軍將深水埗集中營1,816位盟軍戰俘趕上停泊在昂船洲的客貨輪“里斯本丸”,兩日後啟航前往日本。10月1日於浙江舟山對開海面被美國太平洋艦隊潛艇“鱸魚號”(USS Grouper)魚雷擊中,至10月2日沉沒,釀成約1,000死384傷。放逐難民至荒島

1944年7月,螺洲被發現有約400名被載到此荒島的難民,在島上沒有民居亦沒有任何生產的情況下自生自滅。其後螺洲對岸鶴咀村居民稱經常聽見從螺洲傳來的慘叫聲,島上時更見島上到處骸骨,死者多為餓死或游水逃生時溺斃,島上亦曾發生人食人慘劇。中央警署私刑

在日治時期,從中央警署獲釋者多數在不久後死亡,估計因飢餓或遭虐打致死,死者達百餘人。警署亦曾用囚車將部分並未被審判過的囚犯載往行刑,即使有審訊也是在監獄附近進行,而主持審訊多為負責拘捕犯人回來的人,而審訊也只是日憲兵私下問訊而已,並無法官、律師及旁聽者。放逐苦工至海南島

1942年3月,484名被囚禁在灣仔告士打道合記公司的平民被驅逐上“愉林丸”號,駛往島上並無醫療設施的海南島,在該處被強迫為日本人工作。“香港重光”後,能返抵者僅百餘人。300多名死者的死因多為遭虐打及飢餓所至。

日治時期,總共有20,000名香港人和20,000名中國內地人,被強行帶到海南島開礦,期間受到虐待,不少人在飢餓下死亡。在海南島的40,000名華工中,僅有5,000人倖存。惠州平海屠殺

1944年12月1日下午,有一婦外出到山邊撿拾柴枝,突有1名日本憲兵及2名華警前來拘捕,並用刺刀刺其背部,華警稱因婦撿拾柴枝而將其拘捕,同時被捕的2名老婦亦被同一刺刀刺傷背部,隨即帶往香港仔警署內監禁,期間並無提供食物及水,至12月2日用車載往北角難民營,車上有在赤柱被拘的另外1男2女。營內亦有多人被囚,營門有持武器的日憲及華警把守,有當事人稱營中每日只有2餐,晨8時給稀粥一碗,無鹽無菜,除進食外,整日均困在監內。稍為光鮮的衣服均被脫去,連褲頭帶亦被除去。營內除大人外亦有小孩。

2星期後,營內人數達400人,當日下午4時全部人被迫到北角海邊登上一艘船,並被鎖在船艙內。眾人在艙內被困24小時後抵達惠州市平海鎮,所有難民在艙面由4名憲兵挑選身體強健者釋放後,剩下約70名身體殘弱及病患者均被逐一斬殺並推之落海。

聖士提反書院大屠殺為1941年12月25日在聖士提反書院發生的一宗大型屠殺事件,受害者由60人到超過100人不等。

1941年12月15日,聖士提反書院大樓被政府用作軍事醫院。至12月25日,超過150名日軍闖進醫院,當時在內的56名英籍、印度籍及加拿大籍傷兵,以及部分醫護人員和書院職員被殺,受害職員包括中文科科主任譚長萱。

一些生還的傷兵和護士,分別被囚禁在兩個房間。後來另一批日軍肢解2名加拿大人。在隔壁房間的護士則被人輪姦。帆船蒲台島入水事故

1944年6月,赤柱海邊難民營中被囚有800多名無故被拘的平民。約一星期後,營內人數增至過千人,即解落數隻帆船,帶至深圳南澳。兩船外有一火船,內有日憲及華警持械把守。船駛至長洲時,火船離開,並命令帆船駛往南澳,同時給予2包米。帆船行至青衣,天氣變壞,遂折回蒲台島,此時船上入水,水深及膝,船上50餘名老弱者因此淹死。船到蒲台島後即下錨,在海面停留。有20人此時獲島上艇家救取,到大潭篤水塘上岸。置人於烈日下曬斃

有報導指15名華人被置烈日下,用火水罐掛在手上,直至曬斃為止。梅窩血案

在日本宣布無條件投降後,日軍在梅窩銀礦灣無故殺害12名市民。

1945年8月19日下午2時,一批為數15人的駐銀礦灣日軍,遭到東江縱隊港九大隊突襲,造成十餘名日兵傷亡,港九大隊則有一人身亡。日軍為報復,隨即在鄰近的三個村落放火和殺人,更押解300名村民到沙灘虐打凌辱,部分人被打死。其後英國政府在香港設立四個戰爭罪行法庭,有關案件於1946年3月28日開審,4月24日審結,有村民親身到法庭指證。香港大學法律系副教授Suzannah Linton感慨“港人沒有身體力行重塑這段寶貴歷史,以還無辜死難者一個公道”。放犬咬人

1943年某日,薄扶林道近堅尼地城有10名華婦割草,被日憲兵捕去,囚於一混凝土小屋內,然後放犬入屋,10名華婦被咬斃。殺害醫護人員

蘋果日報引述“東京戰爭罪法庭”(相信是指遠東國際軍事法庭)的紀錄,指一隊日軍在1941年12月來到黃泥涌峽的醫療基地,射殺十名擔架手。報導指擔架手的手臂上綁有“紅十字”,且已舉手投降,另有五人在帳篷內被俘,他們曾試圖在紅十字旗上寫字表明醫護人員身份,身上沒有武器,惟旗幟在伸出帳篷時被日軍子彈射穿。五人其後被縛在樹上,日軍帶走其中二人,二人再沒有回來,其餘三人在半夜逃走,最後只有一人生還[28]。報導又指,一支業餘考古隊發現的半塊肩章,屬於英國皇家陸軍醫療隊(Royal Army Medical Corps)的隊員。考古隊成員Craig表示,當年只有隊長才會佩戴肩章,肩章主人極可能是失蹤者之一的隊長Barclay。Craig找來Barclay的兒子Jim,後者特意來到香港,領取父親的唯一遺物。報導認為是次考古發現,與歷史不謀而合。虐待戰俘平民

香港大學法律系建立香港戰爭罪犯網上資料庫,於2010年12月25日投入服務。副教授Suzannah Linton在英國國家檔案館發現一疊檔案紀錄,顯示日軍曾虐待戰俘和普通市民,手法包括強行灌水至肚脹,再用腳猛力踏在肚皮上。除了強行灌水,還有電刑、綁手吊起毒打等。

戰後審判

Suzannah Linton尋獲的檔案顯示,由1945年至1948年,英國殖民政府審判最少123名日軍戰犯,他們涉及最少45宗戰爭罪行。當年的戰爭法庭位於銅鑼灣的崇光百貨附近。其中22名被判死刑,並於赤柱上吊行刑。14名因證據不足獲釋。其餘戰犯被判監禁,刑期由6個月至終身。不過,由於政治及經濟因素,這些戰犯在1950年代獲釋。另根據生活雜誌的檔案照片,可見部分日本戰犯或滯港日軍士兵在戰後從事各種體力勞動,包括打掃花園和修築公路。

反日活動

早於九一八事變開始,為了對日本的侵略表示不滿,有香港市民組織拒買日本貨物,很多1910年代關閉的工會再次成立,市民再度激起愛國主義情緒。在日占期間,香港華籍市民的反日活動仍無間斷,變成了地下活動。8.1 英軍服務團

英軍服務團英軍服務團(British Army Aid Group)由原香港大學教授賴廉士上校(Lindsay T. Ride)組建,負責收集日軍情報、接送重要人物潛出或進入香港。成員包括戰後新界理民官何禮文及戰前擔任華民政務司的麥道軻等。1942年7月,英軍根據賴廉士上校的建議組成這個援助小組。1941年12月底,所有英國人被送入了香港的戰俘營時,賴廉士上校成功逃脫併到達重慶。其後,他將英軍服務團的總部設於桂林,並視廣西為華南的前線基地。他們的貢獻主要從戰俘營中協助戰俘逃脫,並走私藥物和其他必需品進出戰俘營,亦組織了智囊團。過程中,英軍服務團獲得東江縱隊積極合作和保護。

8.2 盟軍轟炸

盟軍由1942年9月至1945年7月期間多次轟炸香港,亦為英國政府所允許,盟軍戰機主要空襲香港的日軍據點,但是間中亦有誤中民居,造成無辜傷亡。其中最嚴重一次為1945年1月誤炸灣仔市中心,釀成市民約1,000死3,000傷。第二嚴重的是1945年4月誤炸銅鑼灣法國醫院(聖保祿醫院)及銅鑼灣避風塘,造成490餘死數百傷。第三嚴重則為1944年10月正在上課的紅磡國小校被誤炸,幾乎全體教師及學生死亡,連同附近民居共300死300傷。然而根據香港作家小思在《香港的憂鬱》一書的印象,香港市民一般都不反對盟軍轟炸。8.3 港九大隊

主條目:港九大隊和東江縱隊

東江縱隊港九大隊,簡稱港九大隊,1940年9月建立,於1942年2月正式成立,是一隊由香港新界原居民子弟在中國共產黨屬下廣東人民抗日游擊隊東江縱隊(原廣東人民抗日游擊隊)領導下組成的游擊隊,成員包括農民、學生和海員,主要於新界西貢一帶活動,以加強在東江及珠江三角洲一帶的反日力量。

港九大隊由中國共產黨黨員曾生領導,在1941年日軍進攻香港時,港九大隊從200人擴展到超過6,000位成員。在英軍撤退後,港九大隊隊員獲取被英軍摒棄的武器,並在新界及九龍建立基地,同時在西貢墟建立地下聯絡系統。而第三個和第五個分支在蔡國梁之下,被派遣到香港和九龍,由隊長黃冠芳和副隊長劉黑仔帶領,統領香港及九龍的抗日武裝鬥爭,並讓中國獲取日本對華南、台灣和東南亞的戰略機密。港九大隊屬下有短槍隊和幾個區中隊,隊員竭力攻擊強盜和日軍,保障農作物及人命安全。港九大隊亦幫助破壞日本在香港的軍事據點,和促進了在中國人、英國人和美國人之間友誼。在使用游擊戰的常規戰術下,他們殺死了一些漢奸和其同黨,在九龍和廣州保護貿易商人,攻擊大埔的警察局,並轟炸啟德機場。

港九大隊在拯救英國和外國人士上亦扮演了重要角色,共有20名英國人、54名印度人、8名美國人、3名丹麥人、2名挪威人、1名蘇聯人以及1名菲律賓人獲拯救,包括被囚的賴特上校等英軍官兵及美軍飛行員,此外亦有大批內地教育界、新聞界、文化界人士獲救。另外,港九大隊亦協助營救戰俘,包括著名的賴廉士爵士、祈德尊爵士、王國棟教授和David Bosanquet。港九大隊對盟軍最重大的貢獻,是搶救了8名因日軍擊落其飛機而跳傘到九龍的美國飛行員。當時為1944年2月11日,美軍第十四航空飛行指揮員兼教官克爾(Donald W. Kern)中尉在轟炸啟德機場時被日軍擊中,跳傘降落慈雲山,後得到游擊隊小交通員李石仔等救助才能逃出日軍的搜捕。

1942年4月,港九大隊隊員加強了對大嶼山的控制,強化與澳門和廣州的通信。1943年12月2日,廣東人民抗日游擊隊改編為廣東人民抗日游擊隊東江縱隊,簡稱為東江縱隊,而港九大隊仍是它下轄的一個分隊。

香港重光

香港重光

1945年8月15日,日本宣布無條件投降,引發香港歸屬問題。當時輿論普遍認為英國應把香港主權交回蔣中正為首的中華民國政府,但在英國的強硬態度及戰勝國之間的利益關係之下,香港的歸屬問題並沒有在戰後的國際會議上提出過,但這同時避免數年後受到國共內戰的影響,由國民政府變成中共政府統治。

1945年8月15日,英國宣布接收香港及恢復香港的管治。中華民國政府曾表示強烈反對,但經過多次交涉及美國的協調後,中方最後同意英方代表可在中英兩國政府授權委託下,在香港接受日軍的投降。8月30日,英國海軍少將夏愨抵港,正式代表英國恢復對香港殖民統治,當日遂定為重光紀念日,至1997年香港主權移交以前,每年重光紀念日都成為了香港的公眾假期。另一方面,1945年9月16日,中華民國、英國及日本代表於香港總督府聯合簽署香港的受降檔案,正式代表了日本在香港的投降。

英國重新接管香港後,暫時以軍政府形式管治,使公共設施儘快恢復正常,並致力維持公共秩序。1946年5月1日,曾被囚於瀋陽集中營的前總督楊慕琦復職,英國對香港的殖民統治恢復正常。

日占時期對香港的影響

戰後香港發展迅速,加上當時的香港政府積極去日化,戰後遺留至今的日治痕跡不多,但有些地方仍保留著日治時期的痕跡。 立法會大樓及 滙豐總行大廈銅獅子上皆有保衛戰時留下的子彈孔, 拔萃男書院於禮堂門前有於校園內挖出的日本軍刀, 傳說今日英皇書院的水池則是日占時期的炸彈洞改建而成的。[來源請求]新界地區的一些荒廢地道里有日軍刻劃的簽名。建築工地也不時會挖掘出炸彈、軍刀或人體骸骨,其中近期於 2007年在赤柱 聖士提反書院附屬國小廣場地底挖出的戰時炮彈,另外 1999年薄扶林道近 瑪麗醫院修建天橋時亦發現一枚未爆炸的盟軍炸彈。再之前亦曾在 旺角及 深水埗鬧市的修路工地挖出多枚日軍炸彈。 2013年,一支業餘考古隊在 大潭篤水塘山頭,發現七枚炸彈及多發機槍子彈,包括一枚2,000磅空投炸彈,考古隊相信這些彈藥屬於一架被擊落的美軍 TBM3轟炸機。

日軍又在香港多處地方濫伐樹木,至今仍有不少地方未能恢復戰前原貌。例如 獅子山山頭依然只有很少樹木,而 蝴蝶谷的生態破壞亦使蝴蝶從此絕跡。

在建築方面,今日的禮賓府依然保留著當時興建的日式的屋頂及塔樓。戰後的香港政府於今香港大會堂修建了紀念花園,是主要的紀念建築。在香港歷史博物館內則展有一批日治時期文物,其中包括當年掛在日軍占領地政府總部(原滙豐銀行大樓)正門的“香港占領地總督部”門牌。

日軍在日治時期設立了“香港市民圖書館”,是香港的較早期開放給公眾的公共圖書館,其藏書今收於香港大學圖書館內。港日政府開香港分區及簽發身份證之始,於戰後一定程度上被沿襲下來。

據說香港粵語稱“老闆”為“老世”也是源於日治時期。當時各商鋪外皆要列出鋪內工作人名,東主日文作“世帶主”,為港日政府工作的華人。隨日軍入來搜查時即叫“老世”出來,由此便衍生“老世”。另一個日占時期留下來的詞語是“輪大米”,即“輪姦”之意,將排隊輪候大米配給的過程,與日軍輪姦婦女的情景形象化的結合;同樣“慘過輪米”可用以形容一件事極為辛苦,此二皆與日占時期經常要輪米有關。香港粵語裡與日本人有關的蔑稱,亦多與日占時期有關;如“蘿蔔頭”是源於日軍髮式和配給作糧食的日本蘿蔔;“架佬”(“架”讀陰平聲,與日語中表達“但是”意思的常用助詞“が”發音相似)是源於對日語語感認知。

日本統治期間的“歸鄉政策”亦間接使不少香港居民喪失在香港原有的權利。由於早期英國對香港人移民的政策仍然寬鬆,在1950年代,只要有香港的永久居留權,就可以在英國定居,而當時只要在香港出生,就可得到永久居留權。不過因為日本的歸鄉政策,不少兒童在戰時移居中國大陸。當他們回到香港之後,有不少人由於各種原因(例如:記錄遺失或被燒毀)而未能確認其香港出生地位,被當作在中國內地出生。隨著後來英國收緊移民政策,這一部分人亦失去了移居英國的權利。

另外,許多香港民間的鬼故事和都市傳說也經常以日占時期作背景,例如兵房、亂葬崗、執行處決的地方等。

當香港淪陷時,中國著名作家張愛玲正在香港大學念書。她的小說《傾城之戀》就是根據當時她的所見所聞和從友人處聽到的故事受啟發寫成。《傾城之戀》小說後來在上海被改編為舞台劇,近年香港話劇團再改編為《新傾城之戀》上映。此外,香港演戲家族分別於1993、1994及2000年(1月及4月),上演以日占時期為背景的音樂劇《遇上一九四一的女孩》。

10.1 流產的改革

1930年代後期,香港政府在時任港督羅富國領導下,有意放寬殖民政策,給予香港市民更多的社會權責,更開徵入息稅,計畫推動全新的福利制度。有關計畫已獲英國政府允許,但由於日本占領香港,計畫最後付諸東流。參看

香港日占時期行政區劃香港日占時期地名

第二次世界大戰

抗日戰爭

香港保衛戰

皇民化運動