原理

當突出物的基本頻率與整體結構的固有頻率相同或近似,並與地面擾頻相接近時,最易發生鞭梢效應,通過適當調整結構的剛度或質量分布使突出物的頻率與整體結構的頻率的差值增大,可減少鞭梢效應的影響,從而為結構設計提供更可靠的依據。

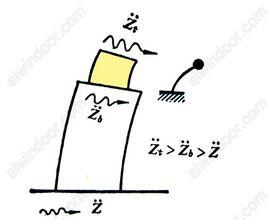

發生鞭梢效應時,突出部分的位移是主體部分的數倍;雖然發生共振時也能產生較大的位移,但 二者是完全不同的。

當突出物的第一自振頻率與整體結構自振頻率相等,也能產生較強的鞭梢效應。

當突出物的第一自振頻率與地面運動擾頻相近時,發生鞭梢效應最為強烈,第二自振頻率與擾頻相等時,雖能產生鞭梢效應,但其強烈程度要弱得多。

當主體結構的某階自振頻率與地面擾頻相接近時,只能使主體結構發生共振,而突出物一般不會產生鞭梢效應。

生活中的經驗就是當我們拿著長鞭,只要稍微動動握柄,鞭尾部分的震動會很厲害,導致上部結構的“位移”變大。

破壞

鞭梢效應中鞭的末端的速度遠較柄的速度大,甚至可以超過音速。在建築上,鞭梢效應是有害的,特別是高樓、電視塔等,震動傳到頂部就會被放大,在地震等情況下很容易被破壞。地震災害調查中發現,屋頂的小閣樓,女兒牆等附屬結構破壞嚴重,就是因為頂部質量和剛度的突變,由鞭梢效應引起的結果。

預防

為了減弱鞭梢效應,不應只盲目的增大突出物的剛度,最有效的方法應使突出物的第一階自振頻率與整體結構低階頻率不要接近地面運動擾頻。

在工程結構中,通常出屋面的樓梯間、水箱、高聳構築物等都要考慮鞭梢效應的放大係數。

在《建築抗震設計規範》(GB50011-2010)5.2.4中說明,採用底部剪力法時,突出屋面的屋頂間、女兒牆、煙囪等地震作用效應,宜乘以增大係數 3,此增大部分不應往下傳遞,但與凸出部分相連的構件應予以計入······

破壞實例

九十年代,在太原的一次學術研討會期間,山西省著名抗震理論學者、古建築專家、太原理工大學土木系李世溫教授閒談時說到,海原地震使汾陽文峰塔遭到破壞,所以對長周期的高層建築物,一定要考慮遠震的影響。1920年12月16日寧夏海原發生了8.5級的強烈地震,死亡20餘萬人。汾陽文峰塔就在這次地震波及下,從頂上11層至13層,出現寬大的裂縫,部分倒塌。沿著南北向在窗洞拱券上下開裂、分離、傾出,東半部倒塌較重。從地圖上量測,海原距汾陽直線距離約550公里,即千里之外,地震波是從西向東傳來,磚塔在順著東西方向擺動,因之出現南北向的裂縫。洞上方拱券是受地震慣性力的薄弱部位,所以窗肚牆震害很重。頂上幾層是搖擺較大的區段,建築術語叫“鞭梢效應”。越是細高的建築,鞭梢效應越大,破壞越重。建築物越細高,建築認定自振周期越長。文峰塔儘管遠在千里之外,雖受到陝北高原的阻隔,黃河天塹的止斷和呂梁山的屏擋,地震波的能量仍然十分厲害。真乃不可想像的大自然破壞力啊。