鞞鼓

釋義鞞(pí)鼓,又名鼙(pí)鼓。《說文》:“鼙,騎鼓也”。大小不一,大者與鞀鼓為一類;其小者形似團扇,有握柄。

(1).古代用於祀神之鼓,屬六鼓中雷鼓一類。《禮記·月令》:“是月也,命樂師脩鞀( táo 古同“鞀”)鞞鼓。” 孔穎達 疏:“鞞鼓者,則《周禮》鼓人職掌六鼓,雷鼓鼓神祀之屬是也。”

(2).古代軍中所用之樂鼓。 漢 蔡琰 《胡笳十八拍》:“鞞鼓喧兮從夜達明,胡風浩浩兮暗塞營。” 唐 白居易 《長恨歌》:“ 漁陽鞞鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。” 明趙南星《宋文帝》:“乃自將渡河,元謨聞鞞鼓之聲而遁,魏人追擊敗之。”

(3).借指戰事。 唐 獨孤及 《唐楊公遺愛碑頌》:“剛毅公廉,仁明愛人,起鞞鼓間,為唐 循吏。”

鞞鼓起源於民間,很早就傳入宮廷,作為官樂,始於漢、興於宋、盛於明。漢章帝曾親自創作五篇《鞞鼓曲》。曹植《鼙舞歌》:“樂人舞鼙鼓,百官雷林贊若驚。金元時期稱朔鼙為鞞,《金史·志第十一》:“植建鼓、鞞鼓、應鼓於四隅,建鼓在中,鞞鼓在左,應鼓在右。”

文化遺存當今著名的武陽鏇鼓就是發源於鞞鼓(上圖)。武山鏇鼓叫扇鼓或鼙鼓,扇鼓形似扇、又似芭蕉,邊以鐵鑄成,面蒙去毛羊皮,手柄“硬三環套小九環”,成“九連環”。鼓槌用皮條編擰而成,並套纏花紋纓穗。

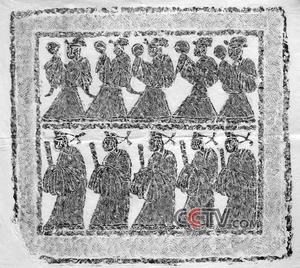

鞞舞