簡介

非語言交際

非語言交際引言

一個中國男人和一個美國或加拿大婦女談話時,看著對方是否失禮?

兩個男青年或兩個女青年同行時,其中一個搭著另一個肩膀或兩個人手拉手向前走,西方人是否認為合適?

在有各種文化背景的民族中,點頭是否都表示“是”,搖頭是否都表示“不”?

這不是語言問題,而是“肢體語言”(非語言交際,也稱非話語交際或表情交際)問題。

我們同別人談話時,交際的手段不限於詞語,儘管我們沒有意識到這一點。我們的表情、手勢、身體其他部分的動作,都向周圍的人傳遞信息。微微一笑伸出手來表示歡迎,皺眉表示不滿,點頭表示同意,揮手表示再見。聽報告或講演時,身子往椅背上一靠,打個呵欠表示厭煩、不感興趣。人們公認這些動作表示上述意義,至少中國人和美國人都是這樣的。這些動作是交際手段的一部分。“身努語”同語言一樣,都是文化的一部分。

但在不同文化中,肢體語言的意義不完全相同。各民族有不同的非話語交際方式。本章開頭提的兩個問題,答案都是否定的。甚至點頭也可以表示不同的意義。尼泊爾人、斯里蘭卡人和有些印地安人和愛斯基摩人用點頭表示“不”。因此,要用外語進行有效的交際,在說某種語言時就得了解說話人的手勢、動作、舉止等所表示的意思。

我們可以觀察一下阿拉伯人同英國人談話。阿拉伯人按照自己的民族習慣認為站得近些表示友好。英國人按照英國的習慣會往後退,因為他認為保持適當的距離才合適。阿拉伯人往前挪,英國人往後退。談話結束時,兩個人離原來站的地方可能相當遠!

在這個例子裡,雙方的距離是關鍵。不同的民族在談話時,對雙方保持多大距離才合適有不同的看法。根據研究,據說在美國進行社交或公務談話時,有四種距離表示四種不同情況:關係親密,私人交往,一般社交,公共場合。交談雙方關係親密,那么身體的距離從直接接觸到相距約45厘米之間,這種距離適於雙方關係最為親密的場合,比如說夫妻關係。朋友、熟人或親戚之間個人交談一般以相距45~80米為宜。在進行一股社交活動時,交談雙方相距1.30米至3米;在工作或辦事時,在大型社交聚會上,交談者一般保持1.30米至2米的距離。在公共場合,交談者之間相距更遠,如在公共場所演說,教師在堂上講課,他們同聽眾距離很遠。多數講英語的人不喜歡人們離得太近,當然,離得太遠也有些彆扭。離得太近會使人感到不舒服,除非另有原因,如表示喜愛或鼓勵對方與自己親近等,但這是另一回事。記住這一點很重要。

談話雙方身體接觸多少因文化不同而各異。在這一方面,有一篇調查報告提供了一些有趣的數字。調查者在各地大學裡或附近的商店中觀察兩人坐著單獨說話時的情景,每次至少一小時,記下兩人觸摸對方的次數:英國首都倫敦(o);美國佛羅里達州蓋恩斯維爾(2);法國首都巴黎(10);波多黎各首府聖胡安(180)。這些數字本身很說明問題。

在英語國家裡,一般的朋友和熟人之間交談時,避免身體任何部位與對方接觸。即使僅僅觸摸一下也可能引起不良的反應。如果一方無意觸摸對方一下,他(她)一般會說Sorry;Oh,I’m sorry; Excuse me等表示“對不起”的道歉話。

在中國,常常聽到西方婦女抱怨中國人撫弄了她們的嬰兒和很小的孩子。不論是摸摸、拍拍、接接或是親親孩子,都使那些西方的母親感到彆扭。她們知道這種動作毫無惡意,只是表示親近和愛撫而已,所以也不好公開表示不滿。但在她們自己的文化中,這種動作會被人認為是無禮的,也會引起對方強烈的反感和厭惡。所以,遇到這種情況,西方的母親往往懷著複雜的感情站在一旁不說話,感到窘迫,即使撫弄孩子的是自己的中國朋友或熟人。除輕輕觸摸外,再談一談當眾擁抱問題。在許多國家裡,兩個婦女見面擁抱親親是很普遍的現象。在多數工業發達的國家裡,夫妻和近親久別重逢也常常互相擁抱。兩個男人應否互相擁抱,各國習慣不同。阿拉伯人、俄國人、法國人以及東歐和地中海沿岸的一些國家裡,兩個男人也熱烈擁抱、親吻雙頓表示歡迎,有些拉丁美洲國家的人也是這樣。不過,在東亞和英語國家,兩個男人很少擁抱,一般只是握握手。若干年前,發生了這樣一件事:當時日本首相福田糾夫到美國進行國事訪問。他在白宮前下車,美國總統上前緊緊擁抱,表示歡迎。福田首相吃了一驚,日本代表國成員也愣住了。許多美國人感到奇怪—一這種情況很少見,完全出乎人們意料。如果美國總統按日本人的習慣深鞠一躬,大家也不會那么驚訝。但在美國和日本都不用擁抱這種方式表示歡迎。

在英語國家,同性男女身體接觸是個難以處理的問題。一過了童年時期,就不應兩個人手拉手或一個人搭著另一個人的肩膀走路。這意味著同性戀,在這些國家裡,同性戀一般遭到社會的強烈反對。

肢體語言的一個重要方面是目光接觸。在這一方面可以有許多“規定”:看不看對方,什麼時候著,看多久,什麼人可以看,什麼人不可以看。這裡引用朱利葉斯·法斯特的《肢體語言》一書中的兩段,很有意思,可供參考;

兩個素不相識的人面對面坐著,在火車餐車裡他們可以自我介紹一下,吃飯的時候,說些無關緊要或者是無聊的話;也可以互不理睬,極力避免與對方的目光相遇。有個作家在一篇文章里描寫過這種情況:“他們翻來復去地看選單;擺弄刀叉,看著指甲——好象頭一回看見它們。免不了目光相遇時,立即轉移視線,注視窗外沿途景色。

該書作者指出對素不相識的人的態度是:

我們既避免盯著看,也要避免顯出不把他們放在眼裡的樣子。“要看他們一會兒表示看見了,隨後立刻把目光移開。

注視對方的不同情況決定於相遇的場所。如果在街上相遇,可以看著迎面走來的人。直到相距8英尺遠時再移開視線走過去。但在到達此距離之前,雙方都用眼睛暗示一下自己要往哪邊走,打算往哪邊走就往哪邊看一眼。然後,雙方側身略變方向,即可錯開,順利通過.

同相識的人談話時根據美國習慣,說話的人和聽話的人都應注視對方。任何一方不看對方,都可以表示某種意味。如;害怕對方,輕視對方,心神不定,感到內疚,漠不關心。甚至在對公眾講話時也要時時直視聽眾,和許多人的目光接觸。如果演說的人埋頭看講稿,照本宣科(許多中國人往往是這樣的),而不抬頭看看聽眾,對聽眾“說話”,人們就會認為他對聽眾冷漠,不尊敬別人。

在談話的時候,聽的人一般要注視著說話的人的眼睛或臉,表示自己在聽。如果對方說的話比較長,聽的人要不時發出“嗯”、“啊”的聲音,或者點頭表示自己在注意地聽著。如果同意所說的觀點,可以點頭或微笑。如果不同意或者有所保留,可以側一下頭、抬一下眉毛或露出疑問的神情。

在英語國家,盯著對方看或看得過久都是不合適的。即使用欣賞的目光看人——如對方長得漂亮——也會使人發怒。許多外國人到其他國去旅行,因當地人盯著他們看而惱火、很彆扭,認為那裡的人“無禮”而感到氣憤,殊不知在該國是常事,看的人不過是好奇而已。許多在華的講英語的外國人對此流露過不滿情緒。作者的一位好朋友是個美國青年婦女,因為常常有人盯著她看而決定回國。她很喜歡在北京教書,對中國和中國人都有深厚的感情,但她實在忍受不了到處被圍觀的無禮場面。的確,她身材很高大,容易引起過路人的好奇心。但這並不能成為無禮圍觀的理由。她離開中國時戀戀不捨,但還是提前回國了。可見圍觀能引起多么強烈的反感。

“眉目傳情”(或“目語”)是青年或成年男女之間傳遞感情最常用的古老的方法之———在美國尤其講究。有人對此作過詳細研究:人們對異性怎樣表示感興趣或不感興趣,怎樣表示鼓勵或拒絕,怎樣表示贊成或不滿,怎樣表示愛慕或厭惡。然而,在美國也有許多差別。男人用眼睛的方式就和婦女不一樣。不同年齡、不同階級、不同社會階層、不同地域的人在這一方面都有差別。不同種族的人也有差別。

在一些國家裡,人們認為能直視對方的眼睛是很重要的。在一部關於列寧的著名電影裡有這樣一幕:有一個肅反委員會的工作人員叛變了,肅反委員會主席捷爾任斯基得知情況詢問他時,此人不敢正視對方的眼睛。根據這一點捷爾任斯基認為證實了他有罪。許多美國人也同樣重視目光接觸的作用,但並不是美國的所有民族都這樣。

有過這樣一件事:有個十來歲的波多黎各姑娘在紐約一所中學裡讀書。有一天。校長懷疑她和另外幾個姑娘吸菸,就把她們叫去,儘管這個姑娘一向表現不錯,也沒有做錯什麼事的證據,但校長還是認為她作賊心虛,勒令停學。他在報告中寫道:“她躲躲閃閃,很可疑。她不敢正視我的眼睛,她不願冒著我。”

校長查問時,她的確一直注視著地板,沒有著校長的眼睛。而英美人有“不要相信不敢直視你的人”這樣一句格言。

碰巧有一位出生於拉丁美洲家庭的教師,對波多黎各文化有所了解,他同這個姑娘的家長談話後對校長解釋說:就波多黎各的習慣而言,好姑娘“不看成人的眼睛”這種行為“是尊敬和聽話的表現。”

幸而校長接受了這個解釋,承認了錯誤,妥善處理了這件事。對這種目光視向不同的含義給他留下很深的印象,也使他記住各民族的文化是多種多樣的。 目語的規定很多,也很複雜。從上面介紹的一些情況可見一斑,這裡就不再細談了。

在中國和講英語的國家不論微笑還是大笑,通常表示友好、贊同、滿意、高興、愉快,但在某些場合,中國人的笑會引起西方人的反感。下面是一位美國朋友給作者的來信的摘錄,談到了某些行為在不同文化交際中間造成的誤會:

其中一個問題就是,中國的笑與美國的笑有不同的意思。比如,一個美國人存放腳踏車時,一不小心腳踏車倒了,他會因為自己動作不麻利而感到困窘。這時如果旁邊的中國人笑起來,他會覺得受到恥笑,非常生氣。我還看到在餐廳里發生過類似情況。一個外國人偶然摔了一個碟子,他本來就感到很窘,而在場的中國人發出笑聲,使他更加覺得不是滋味,又生氣,又反感。

當然,中國人的這種笑,不論是對本國人還是對外國人,並非是嘲笑當事人,也不是幸災樂禍。這種笑有很多意思。可以表示:“別當一回事兒”,“一笑了之”,“沒關係”,“我們也常幹這種事”等。不過,對於不了解這些意思的人,這樣一笑會使他們感到不愉訣,而且會對發笑的人產生反感。

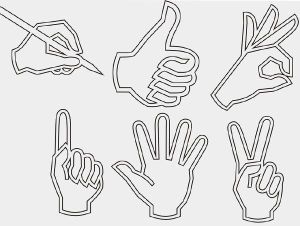

手勢是個很難辦的事。打手勢時,動作稍有不同,就會與原來的意圖有所區別;對某種手勢理解錯了,也會引起意外的反應。

在第二次世界大戰中,領導英國進行戰爭的首相溫斯頓·邱吉爾曾作了一個手勢,當時引起了轟動。他出席一個場面盛大而又重要的集會,他一露面,民眾對他鼓掌歡呼。邱吉爾做了一個表示victory(勝利)的V形手勢——用食指和中指構成V形。做這個手勢時,手心要對著觀眾。不知邱吉爾是不知道還是一時失誤,把手背對著觀眾了。民眾當中,有人鼓掌喝倒彩,有人發愣,有人忍不往哈哈大笑。這位首相所做的手勢表示的是別的意思。那不是表示“勝利”的V形,而是一個下流的動作。

另一個例子同尼基塔·赫魯雪夫有關。他是50年代後期到60年代初期的蘇聯領導人。在美國訪問期間,他的言論和舉止引起一些爭議。引起爭議的手勢之一是,他緊握雙手,舉過頭頂,在空中搖晃。他的意思顯然是表示問候,表示友誼。但是,在場的人和電視觀眾對此並不欣賞。美國人很熟悉這個動作——這是拳擊手擊敗對手後表示勝利的姿勢。在此之前,赫魯雪夫曾說過要埋葬美國資本主義的話,許多美國人認為,這種手勢表示他好象已經取得勝利,洋洋得意。難怪許多人感到不快。

中美肢體語言對比研究表明,兩者有相似的地方。如男子相逢時不擁抱,一般見面時握手即可;揮手表示再見;皺眉表示不高興;聳聳鼻子表示不喜歡、討厭或不快;點頭表示“是”,搖頭表示“不”;噘嘴表示不痛快、情緒不佳、忿恨;拍拍男人或男孩子的背表示讚揚、誇獎、鼓勵;咬牙表示生氣、憤怒或下決心。