附近旅遊景點

黃茅尖仙都飛石嶺龍泉大峽谷畲族風情展示區景寧麗水百山祖松陽石倉箬寮原始林區麗水縉雲山坑休閒垂釣農家樂溫溪古榕群甌江源鳳陽山湯顯祖紀念館南尖岩畲族山寨粟裕墓甌江漂流樂園仙都方岩景區

石門飛瀑:

石門飛瀑是石門洞景區內的一處懸瀑,面朝東北,由五級瀑布組成。石門瀑布群源頭為洞背村,溪流兩岸峽谷上寬約300米,下寬約50米,坡度約60度,呈“V”字形,其水勢、水量為華東三瀑(大龍湫、石樑、石門飛瀑)之首,由於源頭是森林,涵養水源能力強,即使在冬季,水量也是較大,堪稱“華東一絕”。從一級瀑布至五級瀑布潭底溪流流經長度約800米,總落差約180米,匯水面積達5平方公里。一級瀑布落差20米,寬2米,潭水面積約150平方米,潭水最深處約5米。一級瀑布前有一條長約80米的鐵索橋架通東西兩側岩壁,使天塹變通途。二級瀑布落差約22米,寬約2.5米,潭水面積約120平方米,最深處約2米。三級瀑布落差約7.5米,寬約1.5米,潭水面積約50平方米,深度約1米。四級瀑面落差約10米,潭水面積約20平方米,最深處約2米,五級瀑布在石門洞盡端,瀑布從寬約5米,高達112.5米的懸岩峭壁上直泄而下,如蒼龍白蛇飛舞。瀑下水潭又稱積銀潭,面積約1500平方米,最深處約10米,魚游潭中,清澈見底。為保持瀑布水流量,於2002年在一級瀑上游洞背村修建了蓄水量達16萬立方米的水庫,瀑布隨季節變化不大,但雨季為最佳觀瀑期。

石門飛瀑為青灰色石灰岩岩性,石質堅硬。瀑布的形成、發育與地質斷裂有關,山體受張斷裂帶控制,相互排斥斷裂而發生斷層,並在流水的下徹侵蝕下久而舊之,水流沿斷層面傾瀉而導致瀑布的形成下,並不斷衝擊瀑下地表,地表經流匯聚在懸崖和地形落差大的峽谷地區傾瀉而下而形成眾多壯觀的瀑布。

道士冠:

道士冠是一塊象形山石。山石長約80米,寬約40米,圍徑約250米,面積約為3200平方米,相對高為約50米。呈南北走向,南北兩端較寬,中間較窄,四周下部成峭壁,上部向外略凸,與垂線成165度,似道士冠的帽沿,山石頂部較為平坦,略成弓形,似道士冠之帽頂,山石四周為岩石,頂部長有零星小雜木,植被良好,遠觀如道士冠。道士冠東側山頂滴珠飛天而下,看之蔚為壯觀,聽之似音樂合奏,鏇律優美,道士冠東側以北為聖水洞,洞口朝南,呈喇叭狀,洞底有一聖水潭,約15平方米,深約2米,為岩縫滴水,被稱為聖水,道士冠東面為天水寺和道士觀。

道士冠為流紋岩山石,該山石於中生代地殼抬升露地表後浸流水侵蝕及風化作用而成此狀。

道士冠四周群山環抱,蜿蜒連綿,東面為神秘大佛、雙筍石,南面有太子頂、太子頂,西面有牛鼻洞、雙筍石,北面有透天洞、鎮妖洞。

太子勝景:

太子勝景屬位於省級風景名勝區--石門洞景區內,是石門洞第二景區,屬低山,平均海拔高為700米,岩性為流紋質火山凝灰岩。東至里山圩,南至洞背村後山,西至石門洞至師姑湖公路,北至際後村,面積約1平方公里,呈南北走向,可游區縱深為2000米,主峰道士冠海拔高為809.2米,溝谷切割深度約為500米,山體坡度在50-90度之間。主要景觀有太子頂、道士冠,透天洞等26處。道士冠,位於太子頂南側,山峰之巔,巨岩高聳,海拔800多米,遠觀如道士冠。太子頂,位於道士冠北側,一山之巔,頂上面積2000平方米,且平如刀削,四周峭壁,遠看似熊。相傳明代國師劉基曾隱居於此,朱家皇太子來山上尋訪老師劉基,後人便稱此山為太子山,山巔為太子頂。山中有一透天洞,坐落在道士冠頂東側的懸崖峭壁之上,該洞屬岩層縱裂和斷層落陷而形成,主洞20餘米,上寬下窄,

青田石門洞

青田石門洞為3-47米,下為0.3-1.5米之間,洞之奇就奇在橫、豎三洞連成一串,洞中有洞,洞外有洞,洞套洞,洞洞通達,洞洞透天(每洞皆可隱見一線青天),故稱為“透天”,為景區六絕之一。里山圩瀑布,位於里山圩林區附近,瀑寬約10米,落差約30米,旁有農舍及古樹,具有村野氣息。聖水洞,位於道士冠北側山腳,懸崖經長期水蝕作用塌垮而形成,洞內有一潭,約4平方米,聖水洞內壁及洞頂的涓滴清露,匯入潭中,被稱聖水,常年不竭,南海二童子位於太子頂北側,雙峰拔地,高約100米,直徑約3米,雲霧升騰時,絕似觀音的兩個童子手牽手,騰雲駕霧回南海。太子勝景群山起伏,蜿蜒連綿,林木茂盛,森林覆蓋率達90%以上,平均海拔較高,空氣清新,陽光充足,水源多為岩壁、縫滴水,清淨甘甜,生態絕佳,是登山健身、探勝獵奇的好去處,尤其觀賞山中霧景,是一處難得的“仙”景。

太子勝景東面偏北為石門洞第一景區――石門飛瀑,西偏南為第三景區――師菇湖草海。

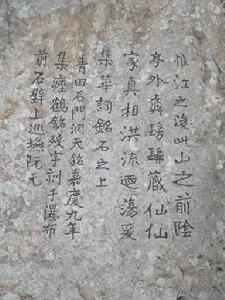

石門洞摩崖碑刻是一座歷史文物寶庫,是浙江省內年代跨度時間最長(公元423—1964年),刻勒密度最高的摩崖碑刻群。從公元423年至1964年,時間跨度長達1500多年,具有深厚的歷史文化底蘊。從公元423年南北朝謝靈運的詩刻《石門新營》及《石門最高頂》開始,至時間最遲的是現代傑出詩人郭沫若1964年游石門洞時題:“橫過石門渡,劉基尚有祠,垂天飛瀑布,涼意喜催詩”,形象描寫了石門飛瀑雄偉壯觀的氣勢和意境。摩崖碑刻匯集歷代文人墨客之佳作,共有摩崖碑刻105處,其中摩崖題刻共有80處,碑刻共有25通。摩崖題刻主要分布在石門洞旗鼓兩山有16處;瀑布龍潭左邊的“月洞”64處,碑刻25方。摩崖碑刻形式有題名、詩題、題記,以正、隸、魏、行、草、篆各種書體兼備,摩崖碑刻內容主要以讚美石門飛瀑的壯觀與石門洞天的幽奇。尤其是112.5米垂天飛瀑著稱於世,“高可眺、清可濯、邃可隱、幽可適、芳可采、奇可詠”是石門風光的絕妙寫照。