影片資料

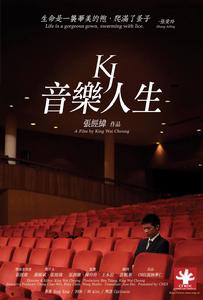

音樂人生

音樂人生◎譯名 《音樂人生》09年中國香港最新金馬三項大獎紀錄片DVD中字

◎片名 KJ Music And Life

◎年代 2009

◎國家 中國香港

◎類別 紀錄片

◎語言 粵語

◎字幕 中文

◎IMDB評分7.8/10(20votes)

◎IMDB連結http://www.imdb.com/title/tt1562343

◎檔案格式 XviD+MP3

◎視頻尺寸 576x320

◎檔案大小 1CD50x15MB

◎片長 91Mins

◎導演 張經緯JingweiZhang

◎主演 黃家正KJ

簡介

第46屆台灣電影金馬獎頒獎禮在台北舉行,各項大獎逐一揭曉。由蔣顯斌護航的CNEX公司製作的紀錄片《音樂人生》一口氣拿下了最佳紀錄片獎、最佳剪輯獎和最佳音效獎三項大獎,成為當晚頒獎典禮上最大的黑馬。

生命確是一襲華美的袍,爬滿了蚤子。

KJ是他名字的縮寫,鋼琴神童黃家正出身中產家庭,就讀名校,十一歲已鋒芒畢露,遠赴捷克與專業樂團合作演出。六年後,令他開竅的音樂,也把他帶到人生的十字路口。

導演張經緯以攝影機層層透視這個不太快樂的少年內心,描述恩師羅乃新對他的啟迪,刻劃同學及兄妹間的矛盾,還有父子之間從關愛到咬牙切齒的一刻。即使率領學校樂團屢戰屢勝,他卻更想擺脫自小被加諸身上要爭強好勝的陰影。別人視他為孤高自許的天才,他卻反覆強調:終極目標,是做一個“人”。

幕後製作

對話導演張經緯

您是怎樣認識黃家正的?是什麼讓你決定要跟蹤拍攝這個當時只有10歲的小男孩?

在香港,有一年一度的學校音樂節,那是相當重要的大型比賽,涉及各種樂器和所有音樂學童,他們會在幾十個地方同時比賽,比上幾個月,成績優異的孩子可以獲得加分,成為進入名校的跳板。這個比賽在香港已經有幾十年的歷史了,對整個香港的音樂教育有深遠影響。

2002年,我剛從紐約回港,想拍一部關於音樂節的紀錄片。當年獲得好名次的孩子一共有13個,我和他們聊了之後,從中選擇了3個人開始拍攝,黃家正是其中之一。3人中他年紀最大,已經快11歲了,另一個男孩6歲,還有一個女孩10歲,她現在在香港已經相當有名。說來也巧,我當時獲得一個機會和KJ一同去捷克。本來機票是我老師的,他臨時有事去不了,就改了我的名字。於是,就有了影片中我拍KJ在捷克表演和在後台採訪的那一段。

拍攝了一段時間後,我就想過要不要把影片剪輯出來,當時的想法是3個孩子的故事平均分配,每人一段。但考慮了一陣,覺得沒有很好的主題和熱點,加上手頭又有其它事,熱情和動力都減退下來,於是這片子就被擱置在一邊。

影片交叉呈現了黃家正11歲和17歲的情景,在這7年中,你是否也在持續地拍攝他?為什麼最終只選擇了他一個人做主角?

這7年中,雖然我也時常在一些場合遇到KJ,但並沒有在拍他。可是,他11歲時在後台講的那些話,卻一直橫亘在我的心裡,可以說,我始終在找個機會去完成他的故事。

2007年11月,拍完了《歌舞昇平》之後,我又到KJ家裡訪問了他,發現他完全沒有變。儘管他的父母離婚了,搬家了,他也長大了,但他思考的問題和對人生的執著追求一點也沒有變。如果把兩段採訪對照起來看,就會發現他提出的問題幾乎是一模一樣的。

當時我就決定要做這個片子,但因為我也是學音樂的,仍然擔心自己會太主觀。於是我把KJ11歲時的資料素材去拿給許鞍華導演看,她花了整整一個上午看完後,給了我很大的鼓勵。於是,2008年我又重新開始了對黃家正的拍攝,這時主角就變成他一個人了。

許鞍華導是影片的顧問,可以說她是個對我影響很大的老師。

為什麼要選擇17歲作為故事的節點,而不是等到他18歲或者20歲?因為從電影中看,KJ在17歲好像並沒有發生什麼特殊的事情。

還記得我剛才提過的,在2002年拍攝的那個女孩嗎?她現在已經拿了大獎,在香港非常有名了。為什麼我沒有選她做影片的主角?因為我不想表達人們是如何成功的,而是想表達一個人的思考與追尋。

我不知道在內地的情況如何,但香港是個極其功利的社會,例如天主教的學校教學水平比較好,於是孩子一出生,媽媽就連忙抱著他們去受洗,加入天主教。在這裡,宗教和信仰無關,只和利益有關。對音樂,也是如此。在香港,學音樂就是為了比賽、考級,為進名校加分,和藝術、愛好完全沒有關係。還有一個例子就是KJ讀的那個拔萃男書院,那是香港一個非常優秀的學校,他們的口號就是“音樂皇國,捨我其誰”,這是多么自大,多么可悲的想法啊!捨我其誰?他們電影下載見過外面的世界有多大嗎?

在影片結束的時候,黃家正離開香港去了美國,那時他還沒有讀完預科。我覺得他的人生將要開始新的一章了,因為他跨越了香港,進入了一個全新的level。其實這也是我自己的人生經歷。我20歲從香港最好的音樂學院畢業,進入小交響樂團當首席,然後24歲去了美國,因為我的同事們都把音樂當成工作,而我要追尋的是藝術。

所以,我覺得離開香港將是KJ人生一個重要的轉折,足以影響他一生。

為什麼影片中一直沒有出現家正的母親?母親在他的生活中扮演了怎樣的角色?

在2002年的時候,我有拍攝到他的母親,在2007年時,我也提出和KJ一起去看他媽媽,但結果由於種種原因沒有去成。其實,通過影片人們也很容易發現:這是個由父親主導的家庭,三個孩子都在學音樂,不過很可惜,他媽媽不懂音樂。影片完成後,沒有他母親的鏡頭,就是因為她在黃家正在“音樂人生”中沒有地位,甚至於她在整個家庭中也僅是一個擺設。

伊朗導演阿巴斯說過:身為導演,我們只是給一個提示,讓觀眾在一片漆黑中加上自己的經驗和觀點,最終完成一部真真正正的cinema。所以,你可以把我的電影看成是一個提示,其它的想像由你們自己去添加。

黃家正不是一般的孩子,對於你的拍攝,他是否很習慣?他如何適應鏡頭無處不在的狀態?他是否意識到表演與日常生活之間的關係,例如影片中,同學們都在慶祝演出成功的時候,他一個人獨自走開,顯得那么特立獨行。這種狀態是完全真實的嗎?

KJ是一個演奏家,本來就是需要經常面對觀眾的人,我的拍攝對於他完全沒有問題。他不是個害羞的孩子,面對鏡頭也沒有障礙,甚至可以說,我的拍攝是增加了另外一個表達渠道,讓他在鋼琴演奏之外去說一些內心的想法。

當然,我只能說,我只是紀錄了黃家正在我面前的樣子,我也曾經採訪過他身邊的人,很顯然大部分人都不喜歡他,認為他太狂、太自大、太愛作秀、太喜歡博人眼球。所以,我覺得KJ應該就是那樣一個人。身為導演,我剪輯出來的只是我對於他這種狀態的理解,至於那是不是他最“真實”的狀態,這不是我能夠判斷的。

黃家正本人看過這部影片嗎?他有什麼評價?現在電影公映了,又拿了獎,知道和認識他的人肯定很多了,他對此有什麼反映?這是否影響到他的生活?

他說,他沒有看過。但在影片完成之前,我有和他充分溝通過,他是完全知道影片中有哪些內容的。而且他的父母、兄妹、同學都已經看過這部電影了,有些甚至是他安排他們去看的,所以,他們也肯定告訴過他影片是什麼樣子。

為什麼他不想看這部片子呢?他的回答是,“每個人在別人眼中都會有另外的形象,我不想活在別人的形象下。我不想有包袱,或者等我再長大和成熟一些,我才會看這部電影。”我想,他是希望能夠按自己的方式行走下去,而不被別人的觀點所左右。影片獲獎後,有很多媒體想採訪他,他雖然很高興,但基本沒有興趣。

請介紹一下黃家正目前的生活。他對自己的未來有什麼樣的打算?

KJ到美國印第安那大學去了,主修鋼琴,因為他很喜歡那裡的一個老師。不過他現在又休學回香港了,我前不久遇到他,他說想停下來思考一下,一年之後再回去。至於未來的謀生道路,我想他是不用擔心的,他現在那么有名,僅靠教琴也足夠生活得很好。在香港學琴是很貴的,一個好老師的身價和紐約這種大城市幾乎不相上下。

黃家正的父親在看過電影之後有什麼評價?影片中提到有段時間他們父子關係緊張,現在狀況如何?

在我看來,KJ的父親是個相當有智慧的人,是一個非常了不起的爸爸,他早就深刻認識到要撫養這樣一個孩子是多么困難。影片在香港國際電影節放映的時候他去看了,雖然在電影裡KJ對父親有諸多批評,但他仍然對兒子的想法表示理解。現在,他們父子關係已經和好如初了。

請介紹一下影片在香港放映的情況,反響如何?你覺得它對香港整個的音樂教育體系是否帶來了觸動?

影片從去年7月份開始,已經在香港放過95場了。你知道,在香港紀錄片是很難找到投資的,也很難上院線。我們只能3E看看挑影院空檔的時候放。其實這樣,影院也不吃虧,觀眾也會多一點選擇。我們放了5個半月,居然每天都接近滿座。

然後就是從12月10日開始正式公映,一天放5場。我的壓力比較大,因為影片沒有明星,我們也沒有打廣告,只做過一個媒體放映場。要吸引大家來看,純粹就是靠口碑。在香港這個城市做電影,不是看你能夠拿多少獎,而是看你能否經受住市場的考驗。你做的再好,最終也還是要面對市場和客群。

至於影片對香港音樂教育的影響,我認為基本是沒有,這是幾十年、上百年積累下來的體制,僅靠一部電影,如何能夠改變?如果可以帶出一些討論,我覺得已經很好,別奢談什麼改變。

你是學音樂的,也做過編劇(《天水圍的夜與霧》),後來又怎么會想到去拍紀錄片?

紀錄片和劇情片最大的區別,就是它很難有事先的規劃和藍圖,如劇本,一切都是即興的。我每天拿著攝像機到片場,都不知道今天會發生什麼事。但這對導演來講,卻更加過癮,好像每一分鐘都在創作。就像我在KJ11歲的時候,完全想像不到這個挺難看的孩子,7年後會變成一個帥哥。

當然,這也決定了紀錄片會很難找到投資。在香港,電影就是一門生意,人家都不知道你最終拍出來的是什麼樣的東西,怎么會願意投錢給你?

聽說你目前有很多拍片計畫,好像同時在拍6部電影,都是紀錄片嗎?請介紹一下您下一步的工作。

不是同時拍,是在籌備。在我的計畫里是有很多內容,就連金馬獎回來第二天,都拿著攝像機去拍了一天。我現在正在剪輯的是一部關於香港內地移民的紀錄片,同時還在拍一個由政府出資的30分鐘劇情短片,講吸毒孩子的故事。

精彩對白

音樂人生

音樂人生我不是要演出一場賺幾百萬,這沒有意義,我要堅持我讀音樂的原因,我要用音樂指引我的人生。

我很清楚,我不管名利,只要死時無悔,人生無憾。羅老師則看重死後有多少人懷念自己,她取向貢獻人群,社會認同。

譜只是紙,我是人,比譜更有意思。

有魅力的領袖能夠改變人的思維,我非萬人迷,但我絕對有魅力。

音樂非常博大,沒有對錯及高低,甚至牽到人的存在。

(To妹妹):譜里沒有中弱、中強,只有天堂和地獄。要明天不怯場就緊記,你是為自己而演奏,也許這是你最後一次拉琴,你的最後一次是不會去和別人比較的,最後一次一定是為自己演奏。如果仍去想比較,你就不是人。你是木頭,沒反應,沒感情。

(To同學):要先做一個人,才能做一個優秀的中提琴手。

羅老師彈琴是為榮耀神,世上有神嗎?在facebook的“宗教”一欄里,我寫上:“追尋真理”。找到與否不重要,尋找本身就是過程、經驗、成長,最後回到音樂。

拔萃精神非我所要,這是建基於比賽之上的,我們太想贏音樂節,這種心態超過追求音樂的心。勝出時感到團結,僅此而已,我想要的是,大家追尋音樂,宣告我們在演奏,不理勝負。我從小就有這種想法,但我知道別人會鄙視,但我會感染他們,不要為比賽去彈琴。

我的一個朋友,是基督徒,我們人生的道不同,他的道是神,我的道是人。

我故意逾時,選別人不會選的曲,我不需要用贏來證明自己,我比他們好十倍。

取消資格好了,我已贏過,錦旗拿去擦屁股。我選此曲是因為我們會獲益良多,並非要在比賽中勝出,為音樂而音樂,而非為比賽。我要教育香港弦樂界,何謂室內樂!

我需要禱告嗎?不需要,相信自己。

世上最好的鋼琴演奏家是誰?我!

成為鋼琴演奏家可能是我的滿足,但演奏家這個詞籠統,每月一兩場還是十場,頻繁出國演出又意義何在?都不是為音樂而去演奏,我的終極目標是做一個人,有良知,有人性。

我雖家境不錯,爸爸疼我,但人不過一死,何不早了斷?世界就是不完美,死掉就完美。世人懂音樂就不會有戰爭。

為何搬家?因為父母離婚。為何離婚?因為父親有第三者。這是我一生學得最多的,通過離婚,不論醫生還是音樂家,背叛妻子,不尊重親人,推卸責任,都是不對的。這一切告訴我,他沒有人性。

為何手指會彈琴?為何我會說話?有亞當夏娃嗎?如果無神,音樂可否用科學解釋?如果有神,那為何世界不公平?我一直在追求答案。

餘下的生命怎么辦?早點了斷,人有權結束生命。