零口

零口街道

目前,零口街道初步形成了塬上雜果帶蓮菜,沿塬十里栽花椒,全街道集中搞養殖的格局。2002年,農業總產值5088萬元。零口街道區內共有企業2074個,鄉鎮企業總產值34770萬元,工業總產值7870萬元。

"零口姑娘”死亡迷案

零口村地處西安市臨潼區東部,距舉世聞名的秦兵馬俑只有14千米。1995年冬季,考古工作者在這裡對一座古墓進行了考古發掘。從古墓中出土的一具古人類遺骸引起了他們的注意。這是一個年齡只有16歲左右的女孩的遺骸。令人震驚的是,考古工作者在她身上一共發現了35處傷痕,而且還在她體內找到了18件兇器。考古學家給這個生活在遠古時代的不幸姑娘起了一個名字——“零口姑娘”。那么,“零口姑娘”死於何時,為什麼會慘遭如此毒手?

零口姑娘

零口姑娘意外發現

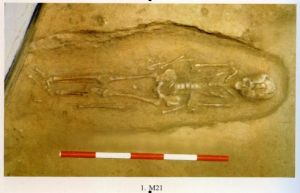

在零口村,在一個探方的底部發現了一座墓葬,它引起了考古隊員們的注意。此前發現的相同時期的墓葬,其埋葬方式要么是平地掩埋,要么是填埋在廢棄的窖穴邊緣,並未發現有專門的墓坑。但是,這座墓葬卻有專門的墓坑。因此,從埋葬形式來看,這座墓葬的規格似乎比其他墓葬略高一些。清理墓葬花了很長的時間。為了不破壞墓坑的原始邊緣,考古隊員使用手鏟、毛刷、竹籤等工具,一點一點地將墓土剔除、運走。對裡面的骨架的清理尤其小心,因為必須保證骨架完整,不能人為損壞,不能讓任何一塊骨頭移位。考古隊員蹲在狹小的墓坑內,從頭骨向趾骨後退著進行清理,非常容易疲倦,因此需要幾個人輪流進行。

零口姑娘

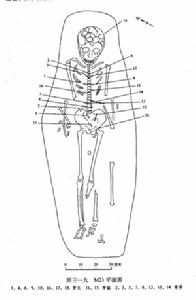

零口姑娘隨著清理工作的逐漸深入,墓坑的形狀顯現了出來。這是一個長方形的土坑,四角呈弧狀,坑長1.6米,寬0.6米,深0.4米。墓中有一具人類骨架,仰面向上,四肢平直,沒有經過擾動,屬於一次性埋葬。頭骨距離現在的地表3.25米,頭朝東北方向。在墓坑裡沒有發現專門的隨葬物品(那個時期的墓葬都未發現有隨葬器物)。在對盆骨進行細部清理時,發現了幾件骨質器物,有的是箭頭,有的是骨簪。

清理完畢後,接著是拍照、繪圖,鑑定死者年齡性別,記錄遺蹟現象,填寫墓葬登記表,等等。由於發現古墓葬的訊息在村子裡傳開,引來很多村民圍觀。為了防止遺址被破壞,發掘工作只有連夜進行。

按照規定,必須提取全部人骨作為標本,考古隊員們逐一提取每一塊骨頭並進行編號、包裹和標註。在提取肋骨時,他們在死者的胸腔和盆腔內意外地發現了一些骨器(骨質的器物)。

根據提取到的骨骼,大致可以確定死者為女性。可是,在死者的肋骨之下和盆腔內發現的那些骨器意味著什麼呢?隊員們整夜都在思考這個問題,他們爭論著,各抒己見,以至於口乾舌燥,大量喝水。結果,那天晚上隊員們上廁所的次數都明顯增加了。

野蠻殺戮

人體骨骼是人類存續的實物證據,也是大自然饋贈考古工作者的特殊“禮物”,人體骨骼中蘊藏著許多奧秘,破解這些奧秘我們就能了解發生在久遠年代的一些有關死者的事情。比如,通過骨骼鑑定,我們就可以判斷死者的年齡、性別等。在零口村田野考古工作結束後,隊員們將發掘獲得的遺骨運回考古工作站,在那裡進行認真的核對、拼接、照相、繪圖、鑑定、測量、分析、制卡等工作。因為這具骨骸是在零口村發現的,隊員們就給這名死者起了個名字——“零口姑娘”。

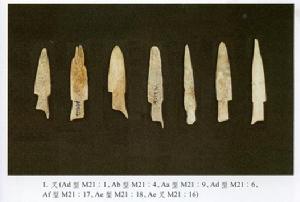

專家在對“零口姑娘”進行細部分析時,竟然大吃一驚:不得了,怎么死得這么慘啊?原來,“零口姑娘”的遺骨雖然基本完整,但左手無存,而且骨骼損傷極其嚴重。隊員在她的體內一共找到了18件骨器,其中骨叉8件,骨鏃2件,骨簪 8 件。骨叉是捕魚工具;骨鏃是狩獵工具;骨簪是裝飾用品,類似今天的發卡。

為了搞清“零口姑娘”的確切年齡和性別,考古隊邀請西安交通大學醫學院的人體解剖學教授一起對其遺骨進行鑑定,結果認定,“零口姑娘”確係女性,死亡年齡在15~17歲之間。這個年齡在當時大約相當於現在的人到中年。

有關專家還根據墓葬所處的地層關係,結合遺址木炭標本的碳-14測年以及同時期陶片的熱釋光年代鑑定結果,推測“零口姑娘”的埋葬時間距今已有7300年!

那么,生活在7300年前的“零口姑娘”死前究竟受到了多么嚴重的傷害呢?對其骨骼的研究發現,她死前至少受了35處嚴重損傷,其中有29處是銳器傷,6處是複合傷。

零口姑娘

零口姑娘29處銳器傷是“零口姑娘”的肉體被銳利器物刺穿、刺切到體內骨骼形成的,它們分別發生在頭骨、脊椎骨、肋骨、髂骨、恥骨及骨盆內,其中以脊椎損傷為最多。有些損傷,如顱骨、胸部的損傷,是傷及腦顱和心臟等要害部位的致命傷害。有3件骨器由會陰部刺入小腹盆腔,雖然沒有形成骨骼損傷,但器物卻滯留骨盆至今。還有1件骨器從會陰部刺入,至今還插在姑娘的坐骨上。

根據分析,另外6處複合傷可能是由多種行為造成的,具體致傷物不詳。例如:在左脛骨上部內側發現橢圓形貫穿傷,損傷邊緣不齊,有小骨片崩裂;左、右臂的橈骨、尺骨存在外移、錯位現象;左手骨完全失去;左、右恥骨向右上方移位;左腿脛骨斷裂,同時存在外移、錯位現象。

究竟是些什麼樣的器物,能給“零口姑娘”造成如此之多的損傷呢?可以確認的“兇器”是那些至今仍滯留在她體內的18件骨器。這些骨器或尖銳或細長,其中有半數由於作用力太大,至今仍然插在骨骼損傷處,其餘的則已脫離損傷部位。為了找到這些骨器所造成的損傷的準確部位,專家根據骨骼損傷的大小、形狀以及骨器的顏色分界,進行反覆比較和多次插入試驗。凡是損傷處的大小、形狀、顏色分界與骨器完全吻合者,就確定是這種骨器所致的損傷。所謂“顏色分界”是指:骨器插入骨骼的部分由於受到封閉保護,保持著原始色值,顏色較淺;而骨器暴露在外的部分由於受到自然侵蝕,顏色變深了。

經過反覆多次的比較、插入,18件骨器的原始損傷部位最終全部找到。現在,還有11處損傷沒有找到致傷器物。專家根據這些損傷的大小和形狀推測,其中可能有4處屬骨叉所傷,7處屬骨簪所傷。綜合斷定,在“零口姑娘”所受的29處損傷中,骨叉損傷12處,骨簪損傷15處,骨鏃損傷2處。

至於死者失去左手,可能是使用刀、匕、斧等銳利器物切割造成的;骨骼外移、錯位,可能是扭、拉、撕、扯等複合行為造成的;脛骨外移、錯位、斷裂損傷,可能是鈍器擊打造成的。

“零口姑娘”死亡原因分析

因為“零口姑娘”的遺骨所呈現出來的,其生前曾被多人以暴力殘殺而導致死亡的慘狀。關於少女的死因,在一些報告也作了一些推測,例如“宗教祭祀、戰爭的俘虜、違背婚姻等方面的族規、情殺或仇殺、割體葬儀等。”但是上述的多種推測,與其它已有的相關考古成果比較之後,卻沒有能夠合理地解釋這種特別現象存在的原因。作為一個史前考古中的特例,“零口姑娘”的遺骨中,所發映出來的信息,無疑是需要重新認識的。最近CCTV10播出了關於“零口姑娘”的連續多集的報導,但其中有許多地方,應該是需要重新商榷的。

零口姑娘復原圖

零口姑娘復原圖 在目前沒有任何文字記載的情況下,對於“零口姑娘”死亡原因,也只能停留在假想層面上。但是如何根據現有的考古發現,推測出合理的答案,或者說那一種的推斷,更加地接近於事實,也需要今後的考古新發現的補充。個人看法:“零口姑娘”死因應該是:這一個年輕的女性,在生前非常可能是一個生理上有缺陷的人。但這種缺陷不應該是肢體上的殘疾,而更可能是生殖器官方面的變異。簡潔的說:應該可能就是一個沒有外生殖器的石女。因為史前的人類最重要的大事,莫過於自我的生存和種族的繁衍。

在當時的人類認知自然科學的條件下,如果在一個群居的氏族之中,發現一個沒有生殖器官的女性,只可能讓全體族人都陷入極度恐慌的狀態之中。面臨著讓整個氏族可能斷子絕孫的後果,只會將這樣的女性視為不可思議地妖孽,和全族人最可怕的公敵。因此而引發的全體族人的集體仇恨,而人人都要以怒不可遏地戮殺方式來發泄心中的恐怖。所以一場參與行兇的可能有近百人,史前的暴力殘殺而事件,將注定不可避免了上演。當然在當時的幾乎沒有污染的自然條件下,發生這樣變異的機率,也應該是非常罕見的,同時也正好說明,具有“零口姑娘”特徵的遺骨罕見的原因。

理由之一:“零口姑娘”雖然經DNA鑑定最後確係女性,死亡年齡在15~17歲之間。但在從骨骼特徵判斷性別時,卻因“零口姑娘”的眉骨及恥骨的女性特徵並不明顯,而導致直接從該骨骼來判定性別的方法產生疑問。因此說明“零口姑娘”的性別表現中,存在著一定程度的男性特徵。

理由之二:在“零口姑娘”的遺骨中,有三件骨器由會陰部刺入小腹盆腔,雖然沒有形成骨骼損傷,但器物卻滯留骨盆至今。還有一件骨器從會陰部刺入,至今還插在零口姑娘的坐骨上。因此說明“零口姑娘”的死亡原因,無疑與性之間有著不可忽略的關聯。

理由之三:從復原的“零口姑娘”模擬相中,可知“零口姑娘”確是外形表現為女性,並且也並非屬於相貌十分醜陋的一類。因為推測年齡是在15~17歲之間,因此,也應該是當時屬於適合婚配和生育年齡。聯想六千年前後先人的生活狀態,生存與繁衍這兩方面的因素,無疑才是最首要的大事。對於一個適齡女性來說,自然也應該與延續種族繁衍的方面更加的密切相關。

另外,央視的報導中,否定了史前人類直接徒手將行兇的骨器插入“零口姑娘”骨骼中的可能性,甚至於還認為原始弓箭的力量,也不足於造成這種情況,而斷言只可能產生於原始的弓弩。談笑之間,就將中國先人發明弓弩的時間,提高的N年。個人看法,中國先人發明弓弩的時間,還需要考古學發現的證實。但原始先人的力量要遠遠大於今天的人們,而且用動物的角質類製作的武器,它們肯定的要遠高於人類骨骼的硬度。因此先人徒手將動物的骨器,插入“零口姑娘”骨骼中的可能不但存在,而且更加的合理。因為就是今天的人類通過一定的訓練,也是可以作到的。比如徒手甩針穿越玻璃的表演,就可以充分地解釋這個問題。

如何釋讀零口村遺存

如何釋讀零口村遺存

陝西臨潼零口村遺址發現了一批重要的史前遺存,經過初步整理,我們以簡報形式對此次發掘的主要收穫作了報導,同時對遺存的性質提出了我們的初步認識,認為以零口村二期遺存為代表的一類遺存,是一種新的考古學文化遺存,並以零口村遺址作為代表,命名為零口文化[1],接受同仁們的建議,我們在其後的文章里,更為規範的稱之為“零口村文化”。這一文化命名,已經引起了史前考古界廣泛關注,目前也產生了一些不同認識。

我個人認為,這些爭議的出現是好事不是壞事,至少有三個方面的意義,其一,說明我國的學術研究風氣很好,這種風氣的轉機大致是從20世紀80年代中葉開始,現在應當步入成熟階段;其二,說明研究者目光的銳利程度普遍提高,能及時捕捉新資料並據此提出自己的不同看法;其三,只有通過的討論,才能把一些新的資料融入研究課題之中,使人們的辨識能力逐步提高,也許最終能夠得到較為接近歷史的認識。

面對零口村遺存,對我們來說猶如看到了一本無字天書,如何去釋讀史前人類遺留下來的歷史殘卷,如何正確判定其文化性質、確定年代,當然是不可迴避的重要課題。由於發掘報告的編寫工作尚需時日,儘快公布發掘收穫的途徑之一,就是發表發掘簡報。

釋讀之一:發掘簡報的編寫與閱讀

編寫田野發掘簡報的過程,就是釋讀發掘資料的過程、研究的過程。編寫田野發掘簡報的基本原則有三,一是科學性,二是資料性,三是啟迪性。

科學性就是把握遺存信息規律的體系性。客觀地講,人們的認識是有限的,考古遺存是無限的,所以,要保證100%的科學性,幾乎是不可能的;最低的限度只要把握一點,就是千萬不要人為地“參雜使假”就行,但是就這一點,有一些簡報並沒有做到,其中夾雜了過多的人為因素。譬如,有些簡報中的墓葬平面圖,明顯不是在現場完成,而是在室內加工的,這就徹底違背了科學性的原則。編寫的時候要寫發掘經過,還要寫發掘方法,這樣不僅能促進田野考古水平的提高,也可以幫助人們判斷失誤發生的原因。

資料性可以分為兩類,第一類是全部資料的份量不夠編寫發掘報告,就以簡報的形式公布資料,這就要求發表資料儘量完整、全面,即使少寫一點文字,也應儘可能地多介紹一些器物,多出一些線圖,至少各個類型的遺存都要有代表,不要留上一手,一筆帶過、“私吞”遺存,這樣有利於研究者全面了解資料;有一些資料,寫簡報的人可能認為發表的意義不大,但是不經意地發表出去,也許解決了大問題。第二類就像零口村遺存,準備編寫發掘報告,就可以擇其要而述之,主要是報導最新收穫,當然也要提出初步認識。

啟迪性是讓人讀完簡報之後,有所收穫、得到啟迪,這主要體現在結語部分,能不能就現有的資料提出一些令人深思的問題,給讀者留下一些思索的空間。即使您不想研究得更深、更廣,還是應該把您所意識到的課題提出來,以誘發讀者產生某些想法,甚至有提筆或上機的欲望。從而引起廣泛關注,或對工作具有指導意義,或引起學術界不斷探討。

一篇簡報如果遵循了上述基本原則,其質量一定不會很差。當然,簡報並非千篇一律,編寫不同時期、不同類型的簡報,還要求有手筆多變性,語言準確性等,就象嚴文明先生講的那樣,簡報要變化著寫,每次都不一樣。零口村二期遺存簡報,便是我們對部分遺存的具體記述和初步釋讀,至於零口村的簡報是否遵循了上述原則,大家可以繼續評判。

大凡編寫過發掘簡報的人,或許會有這樣的認識,就是要編寫出一篇自己認為質量上還湊合的簡報,要比寫一篇學術論文費時、費力得多。因為它是真正意義上的集體成果,靠一個人的力量是絕對不能完成的。它要經過一個發掘、整理、繪圖、釋讀、組稿、查閱相關資料等過程,這一過程所費人力、物力,以及史料意義的持續價值,都遠遠超過了個人即可完成的一般性學術論文。所以大專家曾告訴我們,考古簡報並不比發掘報告好寫,寫得不好就等於專業破壞。既然一篇簡報來之不易,讀者在閱讀簡報時,最起碼應該做到尊重別人的勞動成果,切忌曲解或者誤解文中原意,並由此而借題發揮,大發議論。因為正確理解簡報是認識遺存、公平討論的前提,或者叫基礎。

譬如,我們在零口村簡報中闡述了,“在實際發掘中,發現零口村文化的諸多單位中,白家村文化與零口村文化的遺物有共存現象”,其後重申了進一步探討這種共存現象的成因,同時也提醒考古工作者,在以後類似的發掘過程中,應引起足夠的注意。這些闡述和提示竟被有的同志理解為“發掘者對這種現象的成因尚存疑惑”[2],並由此引發了一段所謂晚期地層或遺蹟單位含有早期遺物的是常見現象云云。不知道是作者的語言表達有問題,還是讀者的理解方式有問題,總的來講,簡報中的闡述及提示信息,沒有收到應有的效果。

我們在發掘和整理過程中,發現白家村文化的遺物在零口村文化的層位堆積中,數量上從早到晚呈逐層遞減趨勢,對這一考古現象的理解,如果僅僅停留在晚期層位包含早期遺物、晚期人類逐層擾動這一個成因層面之上,那是毫無意義的。而在零口村文化的形成和發展過程中,除了滲入著東邊早期遺存如磁山、裴李崗文化文化因素之外,具體到零口村遺存,也接受了白家村文化的傳承和影響,白家村和零口村遺存在地域上大部分是重合的,在年代上有沒有存在交叉現象的可能性,這種地域因素、年代因素、文化因素等等方面,如果反映在人類文化的物質遺留上,會不會也應該有一點蛛絲馬跡?零口村文化的居民與白家村文化的居民究竟是何種關係?兩者有沒有直接見面的可能性?如果有可能,是和平相處,還是戰爭連年?前者取代後者的權力交接過程是和平過渡,還是相互廝殺……,當然還有許多值得我們共同思考的問題。陶片逐層遞減現象的存在,有沒有可能向人們傳達一種歷史信息——這兩種文化存在著時間上的並行發展過程或共時階段。當然這些只是推測、構想,也許是瞎琢磨,這些構想受啟於動物學中的種群更替。在動物學中,一個新種的出現,一般不是在老種生存的晚期,而是在老種生存過程的中期甚至更早一些,只是新種在其初始誕生之時,新的細胞系統所含比例有一個由少向多漸變的過程,新、老種群的替代過程是一個漸變過程,量變導致質變。如果說零口村文化在零口遺址與白家村文化有一個並存的過程,那就應該是白家村文化處於逐漸消亡的過程。在這一過程中,零口村遺存之內同樣孕育了仰韶文化半坡類型,甚或也包括廟底溝類型的文化因素。這在古文化研究中應該帶有普遍意義。如果說沒有上述可能,為什麼直到現在,還有人非要將這兩種本應有別的遺存硬是扯在一起,附會稱為前仰韶。總之,我們意識到這兩種文化的替代過程,具有一定的重要性和代表性,對這兩種文化的深層探討,其意義一定會大於探討問題的本身。當時的田野考古工作,幾乎是與大機械在爭地盤,工期要求十分緊迫,不容我們有過多的時間去深思,當我們意識到這些問題之時,已經是田野工作結束以後的事了,我們希望今後有人遇到類似零口村二期遺存的發掘,田野工作一定做的再仔細一點,爭取比我們有更大的理性收穫,所以也提了一點建議。這些應該是闡述和提示的初衷之所在吧。即使按照極其常規的方法來閱讀這些文字,我想應該是沒有什麼大的問題。我們並不要求別人讀完簡報之後,理解的與我們的初衷一樣,至少不要曲解原文意思,也算我們沒有白寫。

講到這裡,我倒真的有些“疑惑”了,一個是,不知道關於簡報中闡述與提示的含義是否講清楚了,沒有講到的部分會不會再有誤解發生;另一個是,會不會出現原有問題沒有說清楚,又有新的曲解重新發生。不管怎樣,發生曲解原意的事情,應該是一個小小的悲哀。在以往的學術討論中,不乏存在先曲解原意或斷章取義,再無端指責別人,或用一些大家都懂得的類型學、層位學去教訓別人的現象,結果最後走向相互指責、甚至相互謾罵的極端,不過,當您站在第三者的角度仔細品味之時,往往發現指責別人的人,在真正的考古實踐中,做的比別人也強不了多少,甚至還不如被指責者。這些應該是一個學者忌諱的東西,因為這種遊戲方式是在無序的狀態下進行的,不符合最基本的遊戲規則,不管對誰都是有失公允的。

釋讀之二:原有文化的提純與歸屬

要釋讀零口村遺存,不可迴避地要牽扯到白家村文化的提純問題。原有的白家村文化,其文化概念究竟如何界定,直到現在,仍是一個史前考古界尚未統一認識的問題。

這一問題最早出現於老官台遺址[3]。老官台遺址的試掘工作起迄於1959年,老官台文化命名於1979年 [4]。今天看來,老官台遺址的文化層堆積狀況,應該和零口村有些相近,存在著兩種文化遺存之間的關係,一種是類似於零口村的遺存,另一種就是真正的白家村遺存。老官台遺存在識別之初,是將兩種不同的文化遺存放在了一起進行研究的。其實這兩種文化遺存應該是兩碼事,而不是一碼事[5]。但是在當時,本區域被確認的史前考古學文化只有仰韶文化和龍山文化,老官台的發現,無疑與前述兩種文化有所區別,考慮到其它與考古學文化命名相關的因素,由此而提出文化命名應該是無可非議的。隨著時間的推移,類似的遺存發現得越來越多,遺存的真正內涵也隨之而清晰化、明朗化,最終有人把老官台文化界定為,“是指分布在渭水流域和漢水上游地區——早於仰韶文化半坡類型——以三足和圈足陶器為基本特徵的新石器文化遺存” [6],其後,經過對一些堆積比較單純的遺址進行發掘,也證明這種文化界定是比較合理的提法。反過來,再用這一文化概念去衡量老官台遺址,問題就出來了。具有戲劇性的是,老官台在文化命名之後,實際存在基因轉移問題。老官台遺址的主體遺存,自身是以假圈足為特徵的平底器組合,並不是三足器和圈足器,卻要作為三足器、圈足器的命名代表,在資料有限的情況下,解決問題的方法之一,只能是遺存分期,只好把老官台主體遺存為代表的同類遺存,劃歸晚期。當人們尚未認識西山坪遺存之前[7],此說似乎可行,而在甘肅西山坪遺存發現之後,老官台文化的晚期遺存也應有所歸屬。那么,老官台遺址的主體遺存應該如何歸屬,問題也逐漸顯露出來。零口村遺存的發現,終於解決了這一懸而未決的問題——它的最終歸宿就是零口村文化。老官台遺址隨之失去了文化命名的代表資格[8],我們在其後的文中儘量避免使用老官台文化一稱,道理就在這裡。

當然,同樣的問題也存在於元君廟遺址[9],以元君廟遺址H406、T414②為代表的一類遺存,也應該和H403、H405一類遺存區分開來。

與老官台遺址情況相類似的遺址,比較出名的是寶雞北首嶺遺址。北首嶺出名,是因為討論的比較激烈,直到現在,也一直沒有停止下來。探討的焦點,主要還是集中在遺存的定性方面。北首嶺遺址的文化堆積略為複雜一些,遺存堆積的具體情況,大體與零口村遺址相仿,既有白家村的,又有零口村的,還有仰韶的。發掘者在對遺存性質的判定和進行文化分期時,不僅沒有將零口村一類遺存有效分辨並單獨劃分出來,而是將該類遺存的一部分劃歸為早期,“從而模糊了對早期特徵的認識和文化性質的判斷”,“把早期文化描述成為既不象老官台文化,又不象仰韶文化半坡類型的一種特殊的文化類型,並由此提出北首嶺下層類型的名稱,現在知道並不存在這樣的文化類型” [10] 。又將一部分劃歸到中期,人為造成了一種文化特徵的關聯性。問題在於,當時的史前考古界已經將三足器、圈足器一類白家村遺存分辨出來,單獨稱為老官台文化,北首嶺卻要堅持將此類遺存混判給仰韶文化,這種認識就令人難以接受了。按照這樣的分析邏輯和研究模式,如果發現了比已知仰韶文化稍早的或略晚的遺存,就往仰韶上面貼附,中國的文化不就成了大一統了

零口發現保存完好的民國時期火車站

零口火車站位於零口村十一隊村口,火車站坐北朝南,東西長27.5米,南北長27.8米。車站建於1934年,正北的牆壁上鑲嵌著漢白玉的車站牌,上書“零口車站”,左首題刻是“民國二十三年”。

該建築為磚木結構,硬山式房頂、兩面坡式屋面。結合當時東西方建築中的科學、合理、先進的設計理念和建築布局,既有部分中軸對稱、廊檐式設計,又有套間設計;內部更是有西式的壁爐、中式的迴廊、火道、火牆、水沖式廁所、管道式排水、水泥地板、木吊頂天花板等當時較為先進的各種設施和裝修施工手法。據了解,在民國時期沖水式廁所還非常少見。

車站由兩個售票室、一個候車室、一個車站廣場、一座辦公和生活院落組成。零口火車站在民國時期是西安到鄭州鐵路線上一個重要的站點,後來隴海鐵路建設延伸,使得零口火車站廢棄,現在還可在車站的東北方看到當時的站台遺址。

舉例

“零口姑娘”祭——中國歷史中酷刑的濫觴

搞了二十多年的文物考古、歷史研究,各個時代的考古發掘報告也看了不少,但看考古報告而使人落淚,這還是第一次。它,就是陝西省考古研究所編寫的《臨潼零口村》。

1995年冬,考古工作者在西安以東49公里的臨潼零口村,發掘了一處新石器時代遺址。其中的一座單人墓葬(考古編號M21),使常年跑野外、挖過許多墓葬的考古人震悚了。

這座墓坑呈圓角長方形,長1.60米,寬0.60米,深0.40米,頭骨距地表3.25米。仰身直肢一次葬,頭向60°(南偏西)。骨骼保存基本完整,但受到嚴重的損傷。

屍骨上共有35處損傷,其中骨叉損傷12處,骨笄損傷15處,骨鏃損傷2處,致傷物不詳的損傷6處。這些損傷分布於顱骨、脊椎骨、盆骨、骶骨及肢骨等許多不同的骨骼、不同的位置、受力於不同的方向。保存在屍骨內的兇器共18件,其中骨叉、骨笄各8件,骨鏃2件。

評價

《魅力科學》周二版《奇聞天下》。今天要說的這件事可以說是一件千古奇聞,在陝西西安臨潼區零口村,考古人員曾經發現過一座數千年前的墓穴,這件事要說在當地也不算新鮮,這陝西本來就是考古大省嘛!可就在專家們按常規方式,處理這次發現時,一個意外讓在場的專家不得不重新審視這座千年古墓:

1984年,西安市至潼關縣的高速公路正在緊張施工。當工程進行到臨潼區零口村地界時,工人們發現了一些古代遺蹟……隨即,陝西省考古所派出了考古隊,對發現的遺蹟進行搶救性發掘。在這一過程中,考古隊除了發現大量陶器骨器外,還發現了幾具人類遺骨,其中,保存最為完好的就是這個編號為M21的女性墓主人,當時所有人都沒有想到,這個看起來沒有什麼特別之處的M21,卻有著一段動人心魄的經歷……

經過專家的估算M21生前身高應該在1.56米,山西省考古研究院研究員閻毓民當時也參與了發掘工作,他回憶說,在清理M21的遺骨時,意外的發現了一些似乎與殯葬器物毫無關係的物品……

隨著對骨骼清理工作的深入,更多的箭頭以及其它兇器被發現了,其中骨叉8件、骨鏃2件、骨笄8件,所有的兇器全部為動物骨骼磨製而成。這些兇器有很多都深深的插在M21的骨骼里,有的甚至已經將脊椎骨貫穿,僅在骨骼上留下的各種明顯損傷就有35處。專家推測,M21在下葬時身上的受傷部位至少有上百處!這意味著她的死——很不尋常……

在M21身上發現的骨叉、骨鏃、骨笄這些物品,早就被考古專家所熟知,在很多考古現場都發現過類似物品。一直以來,專家們認為,它們不過是古人用來裝飾或者狩獵的物品。

而骨笄是作為古代人類的一種裝飾品,古代人頭髮比較長,他們必須把頭髮盤起來,骨笄就是用來固定盤好的頭髮的,它應該就是簪子最初形態。骨叉通常是用動物骨骼製成的,而且又很薄,因此不可能做的很長,長度也只有八九厘米,骨叉的一側或者兩側會有倒鉤,最初專家們認為這種用具只是用來捉魚的,那些倒鉤的設計只是為了能夠使被叉到的魚不會再次爭脫。

M21的出現打破了專家們對於這些用具的基本認識,他們不得不重新審視眼前這些所謂的“生產工具”了。

不過,目前專家們最想知道的是M21——這個神秘的女性到底生活在什麼時代?作為一個女性,她為什麼會遭受到如此野蠻的攻擊?又是誰無情的攻擊了她?她的年齡有多大?在這些問題中,相對比較好判斷的就是M21的年齡和她所處的年代。如果知道了這兩個信息,就可以根據當時所處年代的文化背景,再結合M21的年齡,推測出最有可能的死亡原因……

主持人:要揭開這其中的謎團,對M21的生活年代和她的年齡做出判斷是關鍵,可說起來容易,一旦真正操作起來,卻遇到了不少問題,其中,比較難判斷的就是她的年齡。專家判斷年齡通常通過牙齒的磨損程度,以及骨骼的癒合程度這兩個指標綜合判定,當時負責這項工作的是山西省考古研究院研究員周春茂。但是,M21恰恰在這兩個指標上出現了矛盾。