雨白先生

著名山水畫家雨白,1965年生人,祖籍河北。他從小痴迷於中國傳統文化,臨池不輟,致力於對傳統山水畫的研究,在藝術道路上拜師於 “奇人”和“當代草聖”著稱的我國著名詩書畫家劉立山先生(號老墨)學習傳統中國水墨藝術,其作品曾得到過眾多名家的指點和教導,其在中國山水畫的創作上,博採眾長而又標新立異自成一家,以自己清新雋永的獨特風格得到社會的廣泛關注和好評。雨白先生現為中國國際書畫藝術研究會會員、北京中山書畫社畫家、北京九州山鄉詩書畫院副院長等。雨白現代山水“簡練、深邃”,極具價值

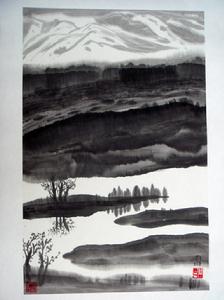

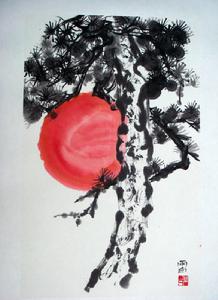

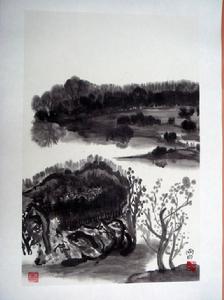

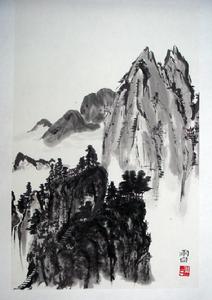

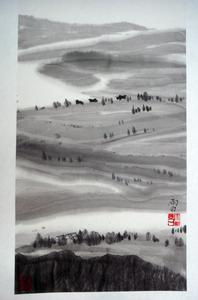

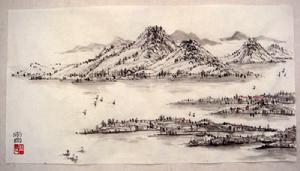

雨白,現代著名山水畫家, 居北京,1965年出生,祖籍河北。從小受家庭藝術氛圍的薰陶,痴迷於傳統中國文化,加之勤奮好學,使其對中國水墨藝術有了自己的獨到見解,在實踐中逐漸形成了自己的藝術風格。多年來其得益於恩師我國著名詩書畫家劉立山(號老墨,工詩書畫,其作品被多位國內外政要收藏,有“當代草聖”之稱)先生的言傳身教。讀雨白先生的作品,你會有耳目一新之感,他所使用的繪畫語言或表現符號,顯然與中國傳統繪畫大相逕庭,當仔細品讀之後,你就會感到他的作品確實耐人尋味,遠山極目,白雲渺渺、流水涔涔。雨白先生的山水作品雖沒有太多的巨幅,但他筆下的高山大河、崇山峻岭、落日流雲等都極有氣勢,畫中景象的氣韻撲面而來,具有很強的擴張力和衝擊力。同時,與博大氣勢相關的還有其作品中的勃然生氣和表現的深遠力度,這是畫作所蘊含的一種精神力量和畫家博大胸懷的體現。

雨白作品的另一個突出特點是具有鮮明而獨特的形式感。這使其作品的面貌與傳統中國畫拉開了較大距離。除非由於物定的需要,畫面上幾乎不留空白。他的山水畫雄渾博大、意象深邃、構圖奇崛,最終形成了雄渾博大、厚重蒼茫的自家風範。讀他的畫,無論是大河邊的幾間茅屋,山間的數株老樹,空中疾馳的雄鷹,林間休閒的牛群,均能體味到一種蒼茫、厚重、遼遠之美。多年來雨白先生便步國外內諸多名勝,北疆的流沙、南疆的海洋、東北的黑土、西北的高原、黃山的奇峰、九寨的瀑布、巍峨的崑崙、蒼茫深邃的澳州藍山、雄奇延綿被白雪覆蓋的北歐阿爾卑斯山等等都留下了他的足跡。大自然的神奇造化自然地被融入到其作品中。他認為,繪畫要做到“簡練、深邃”,作品應意境深遠突出思想內涵,要以一斑窺全貌,以局部表現整體。他的畫是有生命有感情的,沒有感情,就沒有生機,有人以大幅紙張畫萬里江山,仍顯侷促,在幅不盈尺的紙上,他照樣可以畫出無限天地。能做到這一點,才能真正體現出中國畫的簡練和深遠之美。雨白的畫於簡潔明了之中,演繹複雜浩瀚,練達鮮明的色澤,層次分明的布局,立足高遠的構思,帶起了一抹抹粗獷豪邁的氣息。不僅具備精湛完美的藝術魅力,使欣賞者流連忘返,還使讀者回味雋永。其作品極具欣賞和收藏價值。

雨白先生現為中國國際書畫藝術研究會會員、北京中山書畫社畫家、中國.北京九州山鄉詩書畫院副院長等。

(龍哲文)

雨白(筆名)

本名項學年,江蘇崑山人,江蘇省著名青年作家。先後就讀於江蘇師範學院、江蘇大學,曾主辦《校園文學》、《校園視角》等刊物,先後出版著作兩部,發表各類文章20多萬字。2005年來活躍於文壇的青年作家,其作品散見於省內外報刊,以獨特的社會視角和浪漫主義的文字風格深受廣大青年文學愛好者的青睞,作者立足社會和校園的種種現象,“為了求證自己一生的軌跡,為了生活中許許多多平凡的人們,選擇了用文字運算、吶喊”。因文字流暢、筆觸細膩受到好評。現居上海。與詩本來是一無家族淵源,二無個人癖好,可是,在英國康橋大學留學期間,卻一反往常,不寫則已,一寫不止,形成了他詩歌創作的暴發期。這時期他雖然寫了那么多詩,但現今散見於一些報刊雜誌的也僅有二、三十首,大部分都散失掉了。但從尚能見到的有限的詩篇中,還可以約略窺見初期詩作的狀況和他的思想印痕。

這時為什麼寫詩象著了魔似的,他是怎么暴發詩情的?

首先,與他當時所處的生活環境有關,是他生活的康橋的環境觸發了他的詩興,點燃起他的創作慾念的。他說:“我在康橋的日子,可真幸福,深怕這輩子再也得不到那樣甜蜜的洗禮”《吸菸與文化》。因此,這時期,他創作了象《夏》、《夏日田》其次,此時,他個人生活“照著了一種奇異的月色”。

1921年秋天,他認識了“人艷如花”“才女”與她交往甚密,隨後談起戀愛,並有論婚嫁之意。於是,在1922年3月向張幼儀提出離婚,認為他們不應該繼續沒有愛情,沒有自由的結婚生活了。自由離婚,止絕苦痛,始兆幸福,這是的單純的理想主義,他在追求著一種理想的人生,他感到生命似乎受到“偉大力量的震撼”,他要發抒,他要歌吟,因此,像《情死》、《月夜聽琴》、《青年雜詠》、《清風吹斷春朝夢》等表現愛情和人生理想的詩歌,也就構成了他這期詩歌的重要內容。再有,他所以傾向分行的抒寫,是他接觸了大量的英國文學藝術,拜倫、雪萊、濟慈、哈代等的作品令他入迷。他吹著了這股“奇異的風”——歐風,他踏著他們的路,於是藉助詩的形式,把他的思想感情“奇異”的表現出來。

因此,對英國康橋這段生活分外留戀,他不無感慨,異常興奮,他大量作詩,他這時詩情洶湧暴發的情景,在他的題為《草上的露珠兒》一首長詩中有所反映。這是迄今為止我們見到的他的最早的一首詩,這首詩不僅表達了他當時的抱負和志趣,而且形象地傳達出他的詩緒洶湧的狀態,他開放創造的噴泉,他放喉歌吟,因此,他要做一個詩人了。 這些早期詩歌,總的是調子清新,情緒高揚,反映了“青春的呼喚,燃點著希望燦燦” (:《春》)。同時,也開始多方探求新詩的形式,詩式比較多樣,但尚未定型,有自由體,新格律體,也有西洋詩體,甚至還有無標點詩,但講求音韻、節奏,格式的勻稱和整齊,要求“聲調流利好聽,形式輕盈柔美”,這也正是徐志摩作詩的一貫追求。

英國康橋的生活固然使他迷醉,但思鄉懷國之情纏繞著他,於是在1922年8月離開歐洲,啟程回國。回國途中,曾在新加坡、香港、日本稍作停留,經歷兩個月的旅程,於10月15日到達上海。

回國後,開始了另一種生活。現實社會的紛擾,擾亂了他內心的平衡,有時還感覺精神上的煩悶和焦躁。於是他將自己的感受和體驗訴之筆端,開始了文學創作的生涯。