雙變質帶

正文

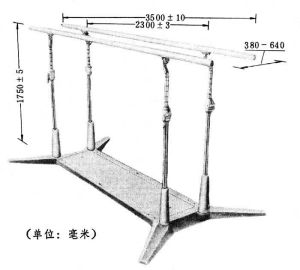

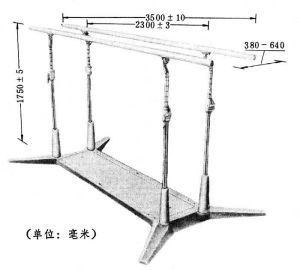

壓力類型或變質相系不同而走向大致平行的兩個變質帶。簡稱雙帶。雙變質帶這一概念,是由日本地質學家都城秋穗1961年首先提出。他認為環太平洋區域和世界許多變質岩地區常由大陸側的低壓帶(或低 P/T型變質帶)和大洋側的高壓帶(或高 P/T型變質帶)組成雙變質帶,它們的形成時期相同或相近。每個變質帶的寬度從十幾公里至幾十公里,延伸可達幾百公里。在低壓變質帶中常伴有豐富的花崗質岩石及流紋質和安山質火山岩,在高壓變質帶中則伴有豐富的從超基性到基性的蛇綠岩。雙變質帶的形成是大洋板塊在島弧或大陸邊緣之下俯衝的結果,高壓帶是冷的洋殼向陸殼之下俯衝所形成,而低壓帶的花崗岩和火山岩是由於俯衝的洋殼在深部發生部分熔融所產生。因此雙變質帶成為板塊俯衝帶的主要標誌(見圖)和板塊構造理論的依據之一。但是,一些岩石學家對雙變質帶提出了一些不同的看法。例如,在各個地質時代都發現有單相變質岩系,它們在大範圍內由單一變質相所組成,既沒有明顯的遞增變質帶,也沒有能標誌壓力類型的特徵變質礦物,而無法確定它們所屬的變質相系;藍閃石片岩相的類型和形成時的溫度、壓力條件變化較大,尤其是過渡型的藍閃綠片岩相可形成於較高溫度和較低壓力,它們不一定代表大洋板塊的俯衝帶;有些高壓型變質帶是由推覆構造所形成的外來地體,而不是原地形成的高壓帶。因此,不同地區變質岩系的形成時代和大地構造環境有所不同,它們是否具有雙變質帶以及雙變質帶的特徵等也有所不同。

雙變質帶

雙變質帶在中國新疆和甘肅北部的幾個變質地帶內均發育有華力西期的變質作用,而它們的主要特點是兩個相鄰變質地帶的變質作用類型有所不同。例如,阿爾泰變質地帶為中壓和低壓型區域動力熱流變質作用,準噶爾-北天山變質地帶為埋深變質作用,中天山和北山變質地帶為中壓型區域動力熱流變質作用,南天山變質地帶為區域低溫動力變質作用,它們反映了各個變質地帶形成時的大地構造環境有所不同。類似情況在其他地區也有發現。雙變質地帶的成因和形成條件是多種多樣的,它不一定與大洋板塊的俯衝作用有關。雙變質帶只是雙變質地帶的一種特殊情況。

參考書目

都城秋穗著,周雲生譯:《變質作用與變質帶》,地質出版社,北京,1979。(A.Miygashiro,Metamorphism and Metamorphic Belts, George Allen and Unwin,London,1973.)

董申保等,《中國變質作用及其與地殼演化的關係》,地質出版社,北京,1986。