簡介

雙星

雙星如果用望遠鏡觀測星空,常常可以看到一些恆星兩兩成雙靠在一起。當然,這其中很多只是透視的結果,實際上兩顆星相距很遠,只是都在一個視線方向上罷了。可是,天文學家發現,其中占不少比例,兩顆星之間有力學上的聯繫,相互環繞轉動。這樣的兩顆恆星,就稱為雙星。

組成雙星的兩顆恆星都稱為雙星的子星。其中較亮的一顆,稱為主星;較暗的一顆,稱為伴星。主星和伴星亮度有的相差不大,有的相差很大。

有許多雙星,相互之間距離很近,即使用現代最大的望遠鏡,也不能把它們的兩顆子星區分開。但是,天文學家用分光方法得到的光譜,可以發現它們是兩顆恆星組成的。這樣的雙星,稱為分光雙星。於是,上面說的可以用望遠鏡把兩顆子星分辨開來的雙星,相應地就稱為目視雙星。

有的雙星在相互繞轉時,會發生類似日食的現象,從而使這類雙星的亮度周期性地變化。這樣的雙星稱為食雙星或食變星。食雙星一般都是分光雙星。還有的雙星,不但相互之間距離很近,而且有物質從一顆子星流向另一顆子星,這樣的雙星稱為密近雙星。有的密近雙星,物質流動時會發出X射線,稱為X射線雙星。

雙星

雙星雙星是恆星世界的普遍現象,在恆星世界中的所占比例是很大的,是規模最小的恆星集團。此外還有兩顆以上恆星組成的聚星,如三顆星組成的三合星,四顆星組成的四合星,等等。雙星在太陽附近(81.5光年)的區域內,就約有40%。太陽周圍5.2秒差距(約17光年)內共有恆星60顆(包括太陽),其中32顆單星,11對雙星(22顆),2組三合星(6顆),所以雙星和聚星的子星顆數占總數46%強。實際上,有些雙星是很難發現的,例如:周期甚長的目視雙星,軌道傾角很小(軌道平面和視線交角接近直角)的分光雙星,兩子星質量懸殊的分光雙星,軌道扁長因而不易觀測到相對運動的目視雙星,變光因素複雜而難以識別的食雙星或橢球雙星,變幅過小的食雙星等等。因此,太陽附近空間的恆星是雙星或聚星的子星的,並不限於上述百分數,估計約有半數或超過半數。在許多星協、星團、星雲和一些河外星系中也發現有雙星。

雙星的顏色五彩繽紛,雙星的兩顆子星又雙雙爭艷。雙星的主星質量有比伴星大的,也有比伴星小的。從雙星的子星分類來看,五花八門,應有盡有,有的子星是爆發變星,有的則是脈動變星,還有的是白矮星,也有的是中子星,甚至是黑洞。有的雙星包含在聚星之中。許多星團又包括了雙星。

雙星為世人揭示了恆星世界的一些奧秘。天體最重要的物理量就是它的質量。至2009年,單星(除太陽外)的質量還不能直接測出來,只有通過雙星系統才能夠準確地測出各個恆星的質量。至2009年運用這種方法已測出一部分恆星質量。至2009年又相繼發現了雙射電星、雙射線星、雙脈衝星等一系列新型的雙天體,形成一門嶄新的雙星天文學。

種類

交食雙星

交食雙星雙星又分為物理雙星和光學雙星。在已探測到的雙星中,光學雙星是彼此並不相關的兩顆星,投影到天球上以後,湊在一起而形成雙星,這類雙星沒有什麼研究價值。物理雙星是通常所說的雙星,它又分為以下幾類:

①目視雙星:指通過望遠鏡,用肉眼或照相的方法就能夠分辨出它是由兩顆子星所組成的雙星。目視雙星相互繞轉的軌道半徑都比較長,自然繞轉的周期也比較長。一般都超過5.7年。周期最短的是1.59年,周期最長的可達上萬年之久。60年代出版的目視雙星的表中雙星多達六萬多顆。

②干涉雙星:指用干涉測量法(例如用經典干涉儀、強度干涉儀、光斑干涉儀等)測知的雙星。

③掩食雙星:指由掩星(例如月掩星)觀測分析而略知的雙星。

④天體測量雙星:一般指通過天體測量方法發現其自行行跡為曲線並可用存在某伴星來解釋其行跡而發現的雙星。

⑤分光雙星:指由譜線位移的規律性而判知的雙星。測得兩顆子星譜線的稱為雙譜分光雙星(或雙線分光雙星),只測到一顆子星譜線的稱為單譜分光雙星(或單線分光雙星)。兩顆子星間的距離比目視雙星更近。即使通過望遠鏡,用肉眼或照相的方法也不能把它們的兩顆子星分辨出來。這種近距離的雙星,只能通過分光的方法進行觀測。凡是採用分光方法,通過對某天體譜線位置變化的觀測分析,能夠判斷出它是一顆雙星。分光雙星譜線位置變化的周期,就是雙星的子星在軌道上繞轉的周期。至2009年已發現的分光雙星有2500個以上。

⑥光譜雙星:指由連續光譜能量分布而判知的雙星,這種雙星往往是軌道面與視向接近垂直,而且兩子星的光譜型相差懸殊。

⑦交食雙星:指子星彼此掩食造成亮度規則變化的雙星,又稱食變星。交食雙星簡稱食雙星,又稱光度雙星。由於這種雙星的兩顆子星相互繞轉,雙星軌道與視線幾乎在同一平面上時,相互遮掩發生交食現象、引起雙星的亮度變化而得名。最早發現的食雙星是大陵五(英仙座β),D.Reidel Publ.Co.,它最亮時為2.13等(光電目視星等,下同),最暗時(稱為主極小食甚)為3.40等,這是甲星被乙星偏食所致。Pergamon Press,乙星被甲星偏食,損光最多時整個雙星成為2.19等(稱為次極小食甚)。大陵五的軌道周期是2.8673075天。它由平時亮度降到最暗約需4.9小時,由最暗回到平時亮度也約需4.9小時。

⑧橢球雙星(或橢球變星):指由兩顆橢球狀子星組成,其合成亮度隨位相(軌道上的相對地位)按一定規律變化而被發現的雙星,但並不是食雙星,橢球雙星與食雙星可合稱測光雙星。很多人又把分光雙星和測光雙星合起來稱為密近雙星。

密近雙星

密近雙星⑨密近雙星:在雙星系統中,還有的是兩個子星相距很近,互相施加影響,並且相互間有物質的交換,每個子星的演化受到另一子星的較大影響,這樣的雙星系統稱為密近雙星。著名的天琴座β星(漸台二),是交食變星也是一個密近雙星。若是有可能乘上飛船到漸台二旁,觀看它的精彩表演是非常有趣的。組成漸台二的兩顆亮星互相迅速地繞轉,每12.9天繞轉一周。並有強大的物質流不斷地從主星中拋出。這些被拋出的物質,有的可能跑到伴星附近形成恆星周圍的物質。有的可能後來脫離整個雙星系統而飛人星際空間。這個雙星的伴星質量比主星質量大,由於彼此間相互強烈的吸引和子星迅速自轉等原因,主星大概呈桃子狀,伴星可能呈圓盤狀。這引人入勝的場面引起天文學家的關注。

⑩開陽雙星:夜晚,視力較好的人觀看北斗七星中的開陽星,除看到一顆二等的亮星外,並在它的旁邊看到微暗的開陽輔星,肉眼所見是一顆雙星。它們之間的角距為12′,是雙星中角距離較大的兩顆星。開陽雙星是人們在1650年第一個用肉眼發現的雙星。

另外還有按照觀測波段或所包含的特殊對象而得名的雙星,如射電雙星、X射線雙星(或簡稱X線雙星)、爆發雙星(包含爆發變星)、脈衝星雙星等等。

演化過程

雙星系統

雙星系統對於天體物理學家來說,雙星是能提供最多信息的天體,從雙星可以得到比單個恆星更多的信息和恆星演化的秘密。

在浩瀚的銀河系中,發現的半數以上的恆星都是雙星體,它們之所以有時被誤認為單個恆星,是因為構成雙星的兩顆恆星相距得太近了,它們繞共同的質量中心作圓形軌跡運動,以至於很難分辨它們,這其中包括著名的第一亮星天狼星。天狼星主星天狼A的質量為2.3個太陽質量,其伴星天狼B是一顆質量僅為0.98個太陽質量的白矮星。按照恆星的演化理論,質量大的恆星將很快演化,將首先耗盡其氫燃料;質量小的則有著很長的壽命。而一顆質量小於太陽的恆星從其誕生到白矮星至少要經過長達一百億年的歷史;而天狼星A有2.3個太陽質量,應該比其伴星更快演化,但事實上此星明顯正在進行氫燃燒,是一顆完全正常的恆星。質量大的恆星還沒有耗盡氫燃料,而質量小的相反卻已經耗盡了氫而處於壽命的後期。這種情況不是唯一的,英仙座的大陵五雙星及其他很多恆星也有類似情況,這些對雙星中都有一顆是白矮星或是中子星,甚至有可能是一個黑洞。

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 下面假設可以觀測到一對雙星的演變過程,作一次實地跟蹤觀測:

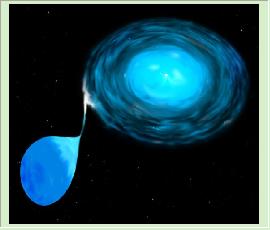

最初,A星的質量大約為2至3個太陽質量,B星為1.5個太陽質量。 這以後,正如單個恆星演化過程一樣,質量較大的恆星演化得很快, A星首先消耗掉了大量的氫元素,其外層慢慢膨脹起來,很快膨脹為一顆紅巨星,其半徑不斷增大,而其內部已經形成了一個半徑約為太陽幾十分之一的白矮星氦核。 當A星外殼開始進入B星的引力範圍時,A星的表面物質開始受B星的引力離開A星表面流向B星表面。但由於兩星相互公轉以及B星的自轉,流來的物質並不立即落在表面,而是先在B星周圍隨B星自轉形成一個碟狀氣體盤,然後才能逐步降落在B星表面。於是A星不斷有物質轉移到B星,這使得A星的老化進程急劇加快,並以更快速度膨脹,甚至將B星的軌道吞沒。 這個過程將持續數萬年。 這以後,A星耗盡了它所有的剩餘氫,而其巨大的外殼可以伸展到十幾個太陽半徑之外,但最終大部分將被B星所吸收。此刻,A星基本上全是由氦組成了,質量僅僅剩下原來的五分之一左右,而B星質量則增至原來的二倍多。這樣,質量對比發生了明顯變化:A星成了質量較小的緻密的白矮星,而B星由於吸收了A星的大部分質量,體積增加了許多,成為雙星中質量較大的恆星。在A星周圍原來膨脹的外殼在失去膨脹力後一部分逐漸降落在小白矮星上;而B星正處於中年期,繼續其正常恆星的演化。這就是現在看到的天狼星及其伴星的情況。

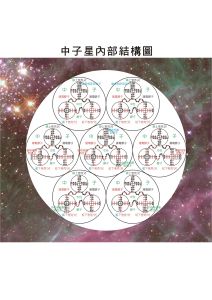

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 這以後,這對雙星繼續演化,象原來一樣,質量較大的恆星將以很快的速度進行演化,並在耗盡其核心附近的氫燃料後開始了膨脹,進入紅巨星階段。此時,A星的強大引力將慢慢對B星不斷膨大的表面上的物質起作用,物質開始從B星表面迅速流向A星。 像從前一樣,流質在A星周圍形成氣體盤,並不斷降落在A星表面。以後的時間裡,B星由於丟失大量物質而缺少燃料迅速老化膨脹;A星則可能由於吸附了大量物質而塌陷成中子星甚至黑洞。B星將終於發生超新星爆發而結束其一生,把身體的大部分質量拋向宇宙,而在其中心留下一個緻密的白矮星或中子星。

這樣一對雙星就這樣轉化成一對仍然相互作用轉動的白矮星、中子星或黑洞。由於其間複雜的引力作用,雙星的演化過程比單個恆星要短得多。這些特點,使世人有機會看到恆星演化的更多奇觀。

研究意義

仙后星座的照片。用紅線連起來的5顆星中,靠左側的

仙后星座的照片。用紅線連起來的5顆星中,靠左側的4顆星都是雙星,最左側的一顆還是目視雙星,可以看到

亮星旁邊有一顆暗星

雙星的研究在天文學中占有重要的地位。分析雙星的軌道運動,首次在太陽系外驗證有萬有引力定律。大輻射X射線雙星是探測黑洞最有希望的場所。通過對某些雙星的研究,能可靠的直接定出子星的質量。對食雙星光變曲線的研究可得知其子星的形狀和大小。雙星是天體物理學中一個重要研究課題。

要研究恆星的過去和未來,最重要的是先要弄清它們的現狀,即了解它們當前的基本參量,其中特別重要的是質量。除太陽外,許多單星的質量是不容易求出的,即使求得,也很難準確,而雙星卻是測定恆星質量和其他基本參量的重要對象。不少單星的質量估值,要用雙星質量去對比檢驗。雙星和聚星還可以說是引力“實驗室”。例如,天鷹座射電脈衝星PSR 1913+16(軌道周期既短,偏心率又大,而且包含有緻密星的雙星)就為研究相對論和引力波提供了寶貴的資料。

雙星還給人們提供認識恆星之間各種相互作用的條件,如引力相互作用、輻射相互作用、物質相互作用等。雙星對於研究某些恆星內部的密度分布、大氣結構、爆發等問題也提供了非常有利的條件,還可以為研究許多恆星的演化和尋找黑洞提供寶貴的樣品。此外,認真研究雙星、聚星和行星系的區別與聯繫,必然會大大促進它們的起源和演化等問題的解決。因此,雙星的研究受到天文界的重視。自從X射線雙星、射電雙星、脈衝星雙星發現以來,雙星天文學內容更加豐富,研究更加活躍。

在銀河系中,雙星的數量非常多,估計不少於單星。研究雙星,不但對於了解恆星形成和演化過程的多樣性有重要的意義,而且對於了解銀河系的形成和演化,也是一個不可缺少的方面。此外,由於近距雙星的兩顆子星具有相互作用的物理性質,為天體的密度分布、結構、演化等問題,提供了非常有利的研究條件。

![雙星[天文概念] 雙星[天文概念]](/img/a/85c/nBnauM3X4MjM3ITNyQDOyMDN5QTM4QTO1EDOzQTNwAzMwIzL0gzLygzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)