簡介

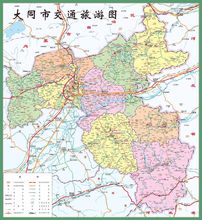

原雁北地區區縣示意圖

原雁北地區區縣示意圖雁北地區,既是一個地理概念(山西省內雁門關以北的地區),也是1970年到

1993年在這一地區存在的行政區劃的名稱。這一行政區劃撤銷於1993年7月10日,原雁北地區所轄的縣區劃歸山西省大同市、山西省朔州市管轄。原雁北地區共包括大同縣、懷仁縣、陽高縣、天鎮縣、渾源縣、廣靈縣、靈丘縣、山陰縣、應縣、朔縣、平魯縣、左雲縣以及右玉縣等十三個縣,統稱“雁北十三縣”

。

歷史

先秦

春秋時期為遊牧民族樓煩占據。

戰國時期屬

趙國,設定雲中、

雁門、代郡。

秦漢

秦統一六國後置

雁門郡。

兩漢時期為平城縣,隸屬雁門郡。

三國兩晉南北朝

三國

曹魏時隸屬

冀州

新興郡。

北魏自雲中徙都

平城,置

司州牧及置代尹,又置恆州,領轄八郡十四縣。

北齊將北恆州改為恆安鎮,隸屬恆州太平縣。

北周將太平縣改為雲中縣。

隋唐五代

隋以其地屬雲、朔、代三州,為避隋文帝楊堅之父

楊忠的名諱,故而將雲中縣改為去內縣。唐開元年間置

雲州,

天寶初年改雲中郡,乾元初年復為雲州,鹹通九年置大同軍節使,領轄雲、朔、蔚三州。五代石敬瑭將

燕雲十六州割讓給遼。遼重熙十三年改雲州為西京,設西京道

大同府,大同始稱於此時,領轄弘州、

德州二州以及大同縣、雲中縣、

天成縣、長青縣、奉

義縣、

懷仁縣、

懷安縣七縣。

宋元

北宋宣和五年預置

雲中府路,因宋遼對峙,大同為遼所占據,故而雲中府路只是虛設而已。

金為

西京路大同府,置西京路總管府,又置留守司。西京路領轄二府(大同、德州)、七節鎮、八刺郡、三十九縣、九鎮。大同府領轄大同縣、雲中縣、宣寧縣、懷安縣、天成縣、白登縣、懷仁縣七縣以及奉義、窟

龍城、安七疃三鎮。

元朝大同

中書省

河東山西道,改西京道為

大同路,領轄八州、五縣、七屯。八州:弘州、

渾源、應、朔、武、豐、

東勝、雲內;五縣:大同、白登、

宣寧、平地、

懷仁;七屯:

山陰、雁門、

馬邑、鄯陽、洪濟、

金城、

寧武。

明清

明朝實行省、府、縣三級制。明初設山西

行中書省,不久改為

山西承宣布政使司,共轄五府、三直隸州、七十七縣。大同府轄四州、七縣、十三衛所。四州:

朔州、應州、渾源州、

蔚州;七縣:大同縣、懷仁縣、

馬邑縣、山陰縣、廣靈縣、

廣昌縣(

河北省

淶源縣)、

靈丘縣;十三衛所:大同前衛、大同後衛、大同

左衛、雲川衛、大同右衛、

玉林衛、陽和衛、高山衛、天成衛、鎮

魯衛、平魯衛、威遠衛、井坪千戶所。

清朝定鼎

中原以後,承襲明朝轄制,山西為十八省之一,共轄九府、十直隸州、六散州、八十五縣、十二直隸廳。大同府(治大同)轄二州七縣一廳。二州:渾源州、應州;七縣:大同縣、天鎮縣、陽高縣、懷仁縣、山陰縣,廣靈縣、靈丘縣;一廳:

豐鎮廳(由

豐川、

鎮寧二衛合併);朔平府(治

右玉),轄一州三縣一廳,一州:朔州;三縣:右玉縣、

左雲縣、平魯縣;一廳:

寧遠廳(豐、寧二廳今在內蒙)。

民國初年

中華民國元年大同府廢,民園二年五月置雁門道,治大同,轄雁北十三縣和析州十三縣,總計二十六縣。當時雁北十三縣有:

大同縣、懷仁縣、

應縣、

山陰縣、

朔縣、

平魯縣、左雲縣、

右玉縣、

陽高縣,

天鎮縣、

渾源縣、靈丘縣、

廣靈縣。

抗日戰爭時期

1937年9月13日,日寇侵占大同之後,於10月15日成立“

晉北自治政府”,1939年4月成立“晉北政廳”隸屬日偽“

蒙疆聯合自治政府”,1943 年改為“大同省公署”。在此期間所轄雁北13縣,即:大同縣、懷仁縣、應縣、山陰縣、朔縣、平魯縣、左雲縣、右玉縣、陽高縣、天鎮縣、渾源縣、靈丘縣、廣靈縣。

抗日戰爭時期,

中國共產黨領導下的

八路軍於大同農村開闢

抗日根據地,建立了抗日民主政府,以

京包鐵路和

北同蒲鐵路為界線,成立了東西大同縣,東大同縣屬

晉察冀邊區,西大同縣屬

晉綏邊區。1949年5月1日雁同地區解放以後,劃歸

察哈爾省管轄。

解放後

1952年11月,察哈爾省撤銷後,雁北十三縣及大同市又劃歸

山西管轄。1958 年雁北地區與

忻縣地區合併為晉北專區,1961年雁北與忻縣兩個地區分開,大同改為

省轄市。1964年恢復大同縣、懷仁縣,屬大同市管轄,1965年二縣劃歸雁北專署管轄。1970年4月,大同市劃歸雁北地區革命委員會領導。1972年3月,大同市復為山西省轄市。大同市轄有四區,即:

城區、

礦區、

南郊區、

新榮區;雁北地區轄有十三縣,即:大同縣、懷仁縣、應縣、山陰縣、朔縣、平魯縣、左雲縣、右玉縣、陽高縣、天鎮縣、渾源縣、靈丘縣、廣靈縣。

行政區劃

1952年原察哈爾省雁北專區劃歸山西省,原由察哈爾省直轄的天鎮縣劃入雁北專區,專署駐大同市。轄大同(駐西坪鎮)、陽高(駐龍泉鎮)、天鎮(駐玉泉鎮)、廣靈(駐狐泉鎮)、靈丘(駐武靈鎮)、渾源(駐永安鎮)、應縣(駐金城鎮)、懷仁(駐雲中鎮)、山陰(駐岱嶽鎮)、朔縣(駐馬邑鎮)、平魯(駐井坪鎮)、右玉(駐城關鎮)、左雲(駐雲興鎮)等13縣。

1954年大同、懷仁2縣合併,改名為大仁縣(駐大同市)。雁北專區轄12縣。

1958年撤銷雁北專區,改設晉北專區,專署駐大同市。原由省直轄的大同市及原雁北專區所屬大仁、天鎮、靈丘、應縣、朔縣、左雲、陽高、廣靈、渾源、山陰、平魯、右玉等12縣及原忻縣專區所屬忻縣、代縣、五台、陽曲、嵐縣、岢嵐、河曲、五寨、寧武、崞縣、繁峙、定襄、靜樂、興縣、保德、偏關、神池等17縣劃入晉北專區。撤銷陽曲縣,併入太原市;撤銷大仁縣,併入大同市和山陰縣;撤銷應縣,併入山陰縣;撤銷忻縣、定襄2縣,合併設立忻定縣(駐原忻縣城)。撤銷崞、代2縣,將崞縣部分地區併入寧武縣;代縣部分地區併入繁峙縣;崞、代2縣其餘地區合併設立原平縣(駐原崞縣城)。撤銷岢嵐縣,併入五寨縣;撤銷神池縣,併入五寨、寧武2縣;撤銷嵐縣,併入靜樂縣;撤銷保德縣,併入河曲、興縣2縣;撤銷偏關縣,併入河曲縣;撤銷天鎮縣,併入陽高縣;撤銷廣靈縣,併入渾源縣;撤銷平魯縣,併入朔縣;撤銷右玉縣,併入左雲縣。晉北專區轄大同市及忻定、原平、繁峙、五台、靜樂、興縣、河曲、五寨、寧武、陽高、靈丘、渾源、山陰、朔縣、左雲等15縣。

1960年,恢復廣靈、保德、偏關、應縣4縣。原平縣由原崞縣城遷駐原平鎮。晉北專區轄1市、19縣。

1961年撤銷晉北專區,復設雁北專區,專署駐大同市。大同市改由省直轄。將忻定、寧武、原平、繁峙、五台、靜樂、興縣、河曲、五寨、保德、偏關等11縣劃歸忻縣專區。恢復天鎮(駐天鎮縣城)、平魯(駐井坪鎮)、右玉(駐右玉縣城)3縣。雁北專區轄11縣。

1965年大同市所屬大同(駐大同市)、懷仁2縣(此2縣為1964年恢復),劃入雁北專區。轄13縣。

雁北地區(1970-1993)

今日大同行政區劃

今日大同行政區劃1970年雁北專區改稱雁北地區,地區駐大同市。轄大同市及大同(駐大同市)、陽高、天鎮、廣靈、靈丘、渾源、懷仁、應縣、山陰(駐岱嶽鎮)、朔縣、平魯(駐井坪鎮)、左雲、右玉等13縣。

1971年大同縣駐地由大同市遷西坪。

1972年大同市改由省直轄。雁北地區轄13縣。

1973年右玉縣駐地遷梁家油坊。

1989年1月,成立朔州市,雁北管轄的朔城區(原朔縣)、平魯區(原平魯縣)、山陰縣劃歸朔州市。

今日朔州行政區劃

今日朔州行政區劃1993年7月10日雁北地區撤銷,地市合併,懷仁、應縣、右玉三縣劃歸朔州市,將天鎮、陽高、廣靈、靈丘、渾源、左雲、大同7縣劃歸大同市,實行市管縣。大同市轄城區、礦區、南郊區、新榮區4區7縣。

經濟與交通

雁北地區農業較不發達。境內礦產資源豐富,工業以採煤工業為主,是我國重要的煤炭能源重化工基地。此外,雁北地區處於晉、冀、蒙三省交界,京包鐵路、

同蒲鐵路以及大秦鐵路交匯於此,是重要的

交通樞紐。

教育

1959年7月,原忻縣師專和大同師範學院合併,成立晉北師專。

1962年,晉北師專被裁撤,改辦為神頭中學。

1976年,經國務院批准,恢復晉北師專,更名為“山西省

雁北師範專科學校”,由雁北地區領導。

1984年1月,

山西省人民政府將雁北師專收歸省管。同年7月,在大同市

御河橋東選址建設新校。1986年暑期學校從朔縣神頭遷入新校址。

1988年開始招收本科生,1993年升格為本科,即

雁北師範學院。

2002年,為更好的適應山西高等教育合理布局和結構調整以及大同市教育資源整合的需求,教育部批准雁北師院、大同醫專、

大同職業技術學院、山西工業職業學院四校合併籌建

山西大同大學。

地圖集

今日雁北十三縣

今日雁北十三縣原雁北地區各區縣地圖集。