概況

陽夏之戰

陽夏之戰陽夏戰爭是辛亥革命最大的戰役.。

1911年11月27日,漢陽為清軍攻陷,漢口、漢陽保衛戰結束。武昌起義爆發後,清廷異常驚恐,急令陸軍大臣蔭昌督率北洋第一軍赴湖北撲滅革命,令海軍提督薩鎮冰率領海軍艦隻前往助攻.與此同時,湖北軍政府正積極擴軍備戰,來自各地的學生、工人、農民踴躍投軍,商界也慷慨支持,使軍政府在不到5天的時間內擴建成4協,約2萬人的民軍。自10月18日開始,雙方在漢口、漢陽展開激戰。漢口舊稱夏口,這次戰役被稱為“陽夏戰爭”。

經過

1911年10月10日武昌起義震驚了清朝廷,清政府迅速作出反應。10月12日,清政府撤銷瑞澄職務,命他帶罪立功,暫時署理湖廣總督;停止永平(今河北盧龍縣)秋操,令陸軍大臣蔭昌迅速趕赴湖北,所有湖北各軍及赴援軍隊均任其節制;令海軍提督薩鎮冰率領海軍和長江水師,迅速開往武漢江面。14日,清政府編組一,二、三軍,以隨蔭昌赴湖北的陸軍第四鎮及混成第三協、十一協為第一軍,蔭昌為軍統(也稱總統);以陸軍第五鎮為第二軍,馮國璋為軍統;以禁衛軍和陸軍第一鎮為第三軍,載濤為軍統。三軍迅速向漢口附近集結。

起先,革命軍初戰告捷,兩天內占領了大智門火車站和劉家廟,造成以三道橋為界的南北大峙局面。自26日起,清陸、海軍發動

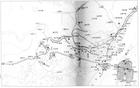

陽夏戰爭形勢圖

陽夏戰爭形勢圖前後夾攻,民軍被迫退回市區。29日,馮國璋到漢口督軍,下令縱火焚燒。大火燒了3天3夜,漢口的繁華街道變成一片焦土。11月1日,漢口陷落,革命軍退保漢陽。3日,黎元洪登壇拜黃興為戰時總司令,黃即日赴漢陽指揮作戰。16日率軍反攻漢口,經過激戰,傷亡慘重,次日仍退回漢陽。22日以後,兩軍在三眼橋展開激烈的爭奪戰。民軍傷亡很大,27日被迫撤離漢陽。

退到武昌,起義軍政府即召開軍事會議,黎元洪主持。黃認為漢口和漢陽已失,武昌難以固守,主張率領鄂湘兩軍轉移攻取金陵。黃的主張被多數人反對,參謀范騰霄說:“漢陽既已不守,武昌又擬放棄,試問還有什麼能力可以攻取金陵,如果湘鄂兩軍尚可用,則武昌當然可守。”范一席話使大家熱烈鼓掌,會議決定死守。會議結束後,黃興偕李書誠、湯化龍、胡瑞霖、陳登山和黃中塏等乘船東去。

意義

在這41天之中,湖南、陝西、江西、山西、雲南、浙江、貴州、江蘇、安徽、廣西、福建、廣東、四川等省市,先後獨立。關內十八省中只剩下甘肅、河南、直隸、山東四省效忠清朝。故陽夏保衛戰對於辛亥革命的成功,具有重大意義。