製作材料

宜興紫砂的製作材料為紫砂陶土,它產於宜興小山丘內。宜興鼎蜀鎮西北有兩座小山丘,分別叫青龍山與黃龍山。在黃龍山 的砂岩復蓋之下,蘊藏著宜興陶瓷工業的重要原料“甲泥”,紫砂陶土主要產於甲泥礦內。紫砂天然陶土具備了制陶所必須的化學及礦物組成成份,其主要成份為石英、赤鐵礦、高嶺土、雲母。類似中國南方瓷器原料的特點,屬於粘土─石英─雲母系。因此不須另行調配製成,單種原料即具有理想的可塑性,泥壤強度高,乾燥收縮小,有利於燒成紫砂器的前提條件。

紫砂泥料分為紫泥、硃砂泥、本山綠泥等三種,而以紫泥為主,三種泥料皆可單獨成陶,又能互相摻合配製成不同的色調。 由礦里採掘而來的泥料,外觀類似岩石,不能用水直接膨潤,經陳腐後風化成細碎的顆粒。傳統的加工方法是用石磨碾碎過篩,加水拌和後經人工翻復捶鍊直至達到理想的可塑性,製成成品泥。現在是採用拋球式雷蒙粉碎機粉碎,過篩後加水拌和,經真空練泥機製成成品泥。

甲泥是一種富矽高鐵的沉積礦床,且頂底板為細砂岩或粉砂岩,因其泥塊堅似鐵甲,故俗名“甲泥” 。甲泥與紫泥是同一層位、同一地質環境、同一條件下生成“氧化或強氧化”。它們的化學組成、礦物組成和顆粒組成不同。甲泥為宜興日用陶器的主要原料,紫泥則用作紫砂陶器的生產。紫砂泥包括紫砂、紅泥、本山綠泥(緞泥)三種,統稱“紫砂泥”。紫、紅、黃三種基泥,由於礦區、礦層的不同,加工過程的差異,以及培燒時溫度等諸因素,其發色變幻莫測,變化微妙,巧奪天工。

宜興紫砂泥屬沉積型陶土,可塑性指數在10.47 - 17.5 之間,屬中高可塑性。其礦物組成為富鐵的黏土、石英、雲母。 紫砂泥黏土礦物含量占70% ,以伊利石、高嶺石為主。

製作工具

紫砂成型工具可分兩大類,一是常用工具,即每茗壺都必須用的工具。二是製作某一造型配置的專用器具。這些工具,經壺藝家自己加工、修整而成。其材質有:鐵、木、銅、竹、牛角、皮革、塑膠等。物盡其用,它是無數紫砂藝人智慧的結晶,亦是獨特紫砂工藝產生的製作語言。自然天成,水乳交融。

(1)搭子:用檀樹、棗木、紅木等硬質木製成,為打泥條、泥片、捶泥用途。

(2)竹拍子:以竹為材料,依用途需要,大小形制各異。用於方器拍身筒,壺內細部處理,是常備的工具之一。

(3)鰟鮍刀、牙子、挖嘴刀、開口刀:此類用具均以鋼鐵為材質製成,刀刃鋒利、用於切削泥片。形似小魚和柳葉狀,用途極廣,每個角度皆有其功能。

(4)木拍子:用柏樹、棗木、紅木等硬質木製成,用來拍圓壺身筒、方器等口面的平整,可以依據壺體的大小決定木拍子的尺度。

(5)尖刀、滴棒:以金屬、竹木、塑膠為材質製作,按制壺的用途修飾壺平面,轉折打光和壺的局部、細部。

(6)各種矩車:有規車、牆車及特殊規格用途的矩車,具圓規功能的工具,主要用於裁製泥片。由竹、木、鐵釘製成、調整固定件高低,可取得特殊功能。

(6)線梗:俗稱絲尺。由牛角、竹、木等材質製成。可按型制要求,作其專用工具,用於清理壺上各種凹凸裝飾線,使線面挺括、均正、光潔。

(7)復只、勒只:以竹、牛角製成.復只、勒只配套使用,用於泥片間脂泥交接,交合線轉折,使其光挺。

(8)明針:俗稱牛角片。由牛角製成,刮削成不同厚薄,且有彈性。用於加工打光壺身、壺嘴、壺把、壺蓋、壺鈕、筋紋等光滑細膩的表面,是製作紫砂壺中必不可少的工具。

(9)虛坨、瓤只:虛坨俗稱凸型秤,用石膏、紫砂泥製作,為輔助模具,用於壺凸面的輔助模工具。瓤只俗稱凹型秤,用於制壺凹面的輔助模具。

(10)木轉盤、轆轤:用於制壺時打身筒及制壺的全過程的輔助工具。

(11)篾只:以竹製成,用以規整壺身、壺蓋的弧度。

(12)獨果、毛皮布等其它工具:除上述介紹的製作工具之外,還有配套小工具,頂柱和木榔頭,配合使用鈐底部印章;木雞子,用於規整圓壺口部;.獨果,用於圓整壺嘴;滴眼,用於花塑器壺的樁頭;挖嘴刀,用於挖嘴孔內壁;銅管,用於鑽眼孔;刮底石,用於規整壺底;各種壺口蓋樣板,紫砂壺口、壺蓋的規範,靠精密的樣板加工校正;各種蓋座,紫砂壺口、壺蓋配合的平整,靠蓋座製作修整。

主要窯區

窯區:江蘇宜興丁山黃龍山

窯溫:約1150度, 收縮比約11%

適合沖泡:烏龍茶生茶(輕焙火系列)、普洱茶各種系列。

紅泥在早期是最常用之泥料,為江蘇宜興黃龍山紅泥原礦提練而成;當時因礦脈里鐵質成份較高、所生產的茶壺會產生火疵、小熔點,日久使用,漸露鋒,深獲早期壺識者養壺者的深愛、讚賞。新壺初用,茶湯略現砂氣,經使用,壺身展現出朱紅,泡茶數日則如朱泥。

窯區:宜興市洑東鄉西面

窯溫:約1040度,收縮比約45-55%

適合沖泡:烏龍茶生茶(輕焙火系列)、鐵觀音(中焙火或重焙火系列)、普洱茶各種系列

小紅泥由宜興市洑東鄉東面的礦區所開採的嫩泥,因含大量的氧化鐵,經過窯燒會變成朱紅色(又稱小紅泥),泥質細膩密度高,跟一般紅泥含礦量不同,此種泥料非常稀有,泡茶好喝,評價特好。

礦區:江蘇宜興丁山黃龍山脈4號井

窯溫:約1150-1200度C / 收縮比約13%

適合沖泡:烏龍茶生茶(輕焙火系列)、鐵觀音(中焙火或重焙火系列)、普洱茶各種系列

細黑星,此泥料在早期做壺使用較多,淺棕色含細黑色顆粒,色澤溫潤,礦中極品。泥性黏性佳,含石英、雲母、赤鐵礦的含量特別多,所生產的茶壺會產生非常密集的小熔點,器身明顯成雙氣孔結構,空氣對流順暢氣孔對流較好。黃龍山脈紫砂中挑選提煉出來的特殊紫砂泥礦,泥色淺棕色,此種泥料非常難得稀有,泡茶好喝,評價特好。

知名大師

最早較為知名的紫砂大師是明代的供春。他是明代弘治、正德年間人,學憲吳頤山的家僮。當時有位高僧,喜歡結交制壺人,不久便學會了這門手藝。吳仕借寺讀書,書僮供春生性靈慧,暗暗偷學制壺。據傳,有一天,主人與和尚下棋,供春便用和尚洗手水缸里沉澱的泥,偷捏一把茶壺,深受和尚賞識。供春的作品轟動了窯場。“供春壺”現已成為稀世珍寶。

另一位古代的紫砂大師是時大彬,他是供春的徒弟,是一位比較全面的紫砂技藝大師。他對紫砂的泥色,技法和銘刻等有較高的造詣,並對早期的成型技法進行了革新,是紫砂技藝上的一個飛躍。後期他與許多文人學士接觸後喜作小壺,其作品是宜興紫砂陶發展至成熟期的壺藝典範。

清代紫砂大師陳鳴遠(1662-1722),字鳴遠,清康熙至雍正年間人,是近百年來壺藝精品成就很高的名手,康雍時的制陶大師。作品構思脫俗,富於創新,與供春、時大彬先後並稱的三大名匠之一。

近代紫砂大師是顧景舟(已故),他18歲國中畢業後,從祖母學藝,兩年後即在宜興紫砂界嶄露頭角,躋身於名手之列。他具有較深的文學藝術素養,熟悉陶瓷工藝學。對紫砂歷史的研究,在技藝上精於各式壺藝製作流程,被海內外藝術界專家譽為“壺藝泰斗”。在其藝術生涯中為我國古老的紫砂工藝開拓新路,爭得榮譽。1988年被國家授予“中國工藝美術大師”稱號。他在壺藝上的成就極高,他在全面繼承傳統的基礎上形成了自己獨特的藝術風格,在文學、書畫等方面均有很高的造詣。

近代紫砂大師還有蔣蓉、汪寅仙、呂堯臣、徐秀棠等。

同名圖書

書 名: 宜興紫砂

作者:故宮博物院編

出版社: 紫禁城出版社

出版時間: 2007-4-1

ISBN: 9787800476280

開本: 16開

定價: 280.00元

內容簡介

“宮廷紫砂”特指皇帝御用的高檔、精美的紫砂器,其來源有二:一是由宮廷造辦處出樣在宜興定製,二是由宜興地方官根據皇帝的喜好向宮廷進獻。清代康熙紫砂胎琺瑯彩茶具上已使用“康熙御製”官窯款,雍正、乾隆兩朝《養心殿造辦處各作成做活計清檔》中屢次提到的宜興窯製品,在舊藏紫砂實物中得到了印證。這批檔次極高、流傳有緒的宮廷紫砂代表了宜興窯歷史上最鼎盛時期的製作水平,一大批為宮廷服務的良師巧匠雖然沒有被允許留下姓名,但無疑是最優秀的藝術大師。舉辦這次展覽的初衷,就是為展現宮廷紫砂的丰采,研究和發掘宜興窯的歷史瑰寶,彰顯紫砂無名大師對宮廷藝術的巨大貢獻,也為當代紫砂的傳承、發展提供一個極為難得的觀摩平台。這次展覽以最早進入宮廷的明萬曆時期時大彬款紫砂雕漆茶壺為開端,按時代順序陳列,一直延續到清宣統元年端方定製的最後一批小壺為止,重點突出雍正、乾隆兩朝的宮廷御用紫砂,儘可能全面、客觀地反映故宮博物院收藏紫砂的全貌。為配合展覽所出的這本圖冊,遴選了故宮博物院藏紫砂中200件(套)具有代表性的作品,以饗同好。

目錄

序

前言

明代紫砂

1.宜興窯時大彬款紫砂雕漆四方壺

2.宜興窯紫砂雕漆提梁壺(殘)

3.宜均天藍釉鳩首壺

4.宜均天青釉七孔花插

5.宜均天青釉花囊

6.宜均天青釉蓮花洗

7.宜均月白釉山形筆架

8.宜均祥符銘茶葉末釉葫蘆瓶

9.宜均漢方壺

10.宜均灰藍釉海螺洗

清代紫砂

11.宜興窯邵邦祐制款琺瑯彩花卉壺(殘)

12.宜興窯紫砂黑漆描金彩繪方壺

13.宜興窯柿蒂紋扁圓壺

14.宜興窯端把壺

15.宜興窯扁圓壺

16.宜興窯圓壺

17.宜興窯紫砂綠地描金瓜棱壺(一對)

18.宜興窯紫砂黑漆描金吉慶有餘壺

19.宜興窯紫砂黑漆描金菊花壺

20.宜興窯御題詩松樹山石圖壺(一對)

21.宜興窯御題詩烹茶圖圓壺

22.宜興窯描金御題詩烹茶圖壺(一對)

23.宜興窯御題詩烹茶圖壺(一對)

24.宜興窯御題詩烹茶圖闊底壺

25.宜興窯御題詩山水人物紋闊底壺

26.宜興窯荷蓮壽字壺

27.宜興窯百果壺

28.宜興窯描金山水方壺

29.宜興窯御題詩句烹茶圖六方壺

30.宜興窯象耳提梁壺(一對)

31.宜興窯扁圓壺

32.宜興窯仿時大彬款小壺

33.宜興窯凸荷蓮紋壺(殘)

34.宜興窯陳殷尚款菱花式壺

35.宜興窯小圓壺

36.宜興窯百果壺

37.宜興窯邵亮生制款圓壺

38.宜興窯荊溪惠孟臣制款菊辦壺

39.宜興窯刻回紋龍首三足壺

40.宜興窯荊溪陳制款扁圓壺

41.宜興窯詩句筒式壺

42.宜興窯橢圓瓜式壺

43.宜興窯香茗自娛款扁圓壺

44.宜興窯特高詩句壺

45.宜興窯凸雕蟠螭小壺

46.宜興窯竹節壺

47.宜興窯六方竹節壺

48.宜興窯方斗式壺

49.宜興窯僧帽壺

50.宜興窯提梁壺

51.宜興窯小圓壺

52.宜興窯澹然齋款圓壺

53.宜興窯楊彭年款飛鴻延年壺

54.宜興窯逸閒款詩句扁圓壺

55.宜興窯楊彭年款描金山水詩句壺

56.宜興窯二泉款詩句溫壺

57.宜興窯壺痴款包袱式壺

58.宜興窯世德堂款包袱式壺

59.宜興窯紫砂粉彩百果壺

60.宜興窯楊彭年款紫砂鑲玉錫包壺

61.宜興窯楊彭年款紫砂鑲玉錫包壺

62.宜興窯石楳款紫砂鑲玉檳榔木壺

63.宜興窯漢瓦銘小壺

64.宜興窯子冶銘提梁壺

65.宜興窯刻詩句圓壺

66.宜興窯憲齋款題字壺

67.宜興窯憲齋款詩句端把壺

68.宜興窯菊辦壺

69.宜興窯冰心道人款圓壺

70.宜興窯邵元祥款詩句提梁壺

……

地理位置

中國陶都-海報設計

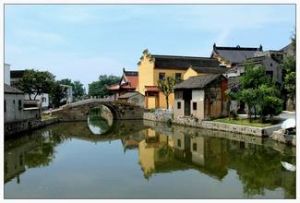

中國陶都-海報設計來到錦繡江南,從無錫驅車沿太湖南行六十四公里,便到了別有洞天的陶

都宜興。凡到這裡遊覽的人,“宜興不厭萬回遊”的觀感便會油然而生。

唐代文學家柳宗元曾經說過:“ 游之適,大率有二:曠如也,奧如也,如斯而已。”他認為,一個旅遊勝地,無非是以開朗豁達取勝,或者以深邃奧秘引人。陶都宜興,可謂兩者兼備:溪山尋幽則曠如也,洞穴探奇則奧如也。這裡的自然風光以山青、水秀、洞奇、石美聞名於中外。

漫長的歷史,悠久的文化,給宜興留下了豐富的遺產。著名的文物古蹟有三國時代的國山碑、西晉周王廟、唐代古龍窯、東坡書院和太平天國輔王府等。相傳,“荊溪十景”就是這裡的十大勝景,可謂錦繡江南大好山河的一個縮影。

宜興地處太湖流域,土地肥沃,氣候溫和,雨量充沛,四季分明。物產以大米、毛竹、茶葉為大宗,還有著名的溪蟹和太湖魚蝦,是江南的魚米之鄉。

宜興是我國產茶的名地。三國時代的“國山舜茶”早已著稱江南。到了唐朝,連皇帝也喜歡宜興名茶,規定宜興每年要向宮廷進貢茶葉,這就是“陽羨唐貢茶”的來歷。這裡的太華山區又是江蘇最大的毛竹基地。挺拔茂密的翠竹,連崗接坡,層巒疊翠。山風過處,竹影婆娑,好似大海中波濤起伏,故有“竹海”的美稱。

善卷洞

宜興善卷洞

宜興善卷洞神奇的善卷洞與張公洞,有“江南第一古蹟”、“海內奇觀”之譽。據地質學家考察,它們的形成將近一百萬年。“善卷張公天下奇”的名句,表達了人們對於宜興兩洞的高度欣賞。還有氣勢宏偉的靈谷洞,絢麗多彩,可與兩洞媲美,更為古老的宜興增添了聲色。

土特名產

宜興有山有水,物產豐富。所產陶器馳名中外,尤以紫砂最為有名,享有“陶都”美譽。丘陵山區盛產多種名特優茶、板栗、毛竹、竹筍和楊梅,“陽羨紫筍”茶唐朝時就定為貢茶,鹹肉煨筍(醃篤鮮)是宜興特色菜餚。和橋豆腐乾鹹而不齁;清廷貢品徐舍小酥糖甜而不膩;楊巷蔥油餅香酥可口、甜鹹適中;官林葷油糕香、甜、軟,回味無窮;高塍豬婆肉味香皮沙,口味獨特;芳莊羊肉肉質鮮美,白切熟羊肉配蘸以甜醬,讓人回味無窮;張渚大白果種核大,苦味少,糯性好;滆湖螃蟹蟹殼泛青,腹部潔白,肉質飽滿,蟹肉肥、香、鮮;太湖“三鮮”白魚、白蝦、銀魚味道鮮美,營養豐富;瀆區百合被譽為“太湖之參”;野生菌類雁來蕈味道鮮美,營養價值高;宜興烏米飯香糯可口,具有明目、烏髮等功效。

旅遊資源

陶都

陶都古往今來,多少詩人讚美了宜興的湖光山色,多少書畫家為它發揮了絕技。但是,形成它今天獨特風貌的主要因素卻是陶瓷工藝。遠在五千多年以前的新石器時代,這裡的先民就發明創造了陶器。從幾何印紋硬陶和原始青瓷,到精美的紫砂陶,制陶技術不斷地改進。相傳春秋時范蠡與西施曾在宜興制陶。晉宋有精品可考。明清大放異彩,使宜興陶器成為聞名於世界的產品。而今宜興陶業中心丁蜀鎮,已經由過去的家家做坯、處處皆窯的集鎮,變成了多品種的陶瓷產業基地。

竹海風景區宜興竹海風景區位於蘇、浙、皖三省交界處的宜興市。宜興盛產竹,自古便有“竹的海洋”之稱。

宜園宜園是一個以小橋流水為基調、古典形式的現代江南園林,是團氿風景區的重要組成部分。籌建於2003年初,建成於2004年10月。

龍背山森林公園龍背山森林公園位於宜興城區南側,占地550公頃。

玉女潭玉女潭坐落在宜興市西南23公里湖滏鎮的蓮子山上,景區面積16公頃,遊程約2000米長。

陶瓷博物館中國宜興陶瓷博物館是國內最早成立的專業性陶瓷博物館,前身是江蘇省宜興陶瓷公司陳列室和宜興陶瓷陳列館,已有近五十年的歷史。館區20000多平方米,展館3000多平方米。

周培源故居周培源祖居位於宜興芳橋鎮後村,原有兩處。一處在後村河南,為周培源祖父所建,是周培源的誕生地,80被大火焚毀。現存的一處為周培源父親周文伯於民國初所建。

東坡書院東坡書院是宋代大文豪蘇東坡在宜興丁山買田講學之地。書院歷經滄桑,多次被毀,多次重建,現今留下的建築是明代重建的。

徐悲鴻故居徐悲鴻故居位於屺亭橋塘河西側,為磚木結構3開間閣樓房屋,占地518平方米,建築面積115平方米。故居包括徐悲鴻原生活起居間、弟妹生活間、徐父授書房及一個天井。2000年經重新修建後已正式開放。

太平天國王府太平天國王府位於宜城通貞觀路,始建於清代,原為史姓宅第,1860年(清鹹豐十年)太平軍攻克宜興後,成為輔王楊輔清的府第,後又曾作為忠王李秀成的行轅,為江蘇省級文物保護單位。

善捲風景區善卷洞與比利時之漢人洞、法蘭西之里昂洞稱為世界三大奇洞,也是我國著名的旅遊勝地和愛國主義教育基地。

龍池山風景區位於宜興城西南三十五公里的龍池山。1982年被列為省級森林自然保護區,總面積達一千八百多畝。

張公洞風景區張公洞,又名庚桑洞,是著名石灰岩溶洞、宜興“三奇”之一。位於宜興城西南約22公里的孟峰山麓,距東北的無錫市60多公里。屬於宜興市陽羨生態旅遊區管理委員會,1919年,宜興紳士儲南強修整張公洞,1934年11月11日對外開放。景區面積0.36平方公里,是國家重點風景名勝區——太湖風景名勝區的陽羨風景區主要景點之一,古代荊溪十景之一,江蘇省文物保護單位。

靈谷風景區有“靈谷天府”之稱的靈谷風景區位於市區西南25公里的湖滏鎮境內,風景區面積0.13平方公里,相傳象徵五穀豐登的田道仙姑靈姑娘在此隱居,故稱之為“靈谷洞”。

西晉周王廟周王廟,又稱“英烈廟”、“周孝侯廟”,位於宜城鎮東廟巷內,始建於晉元康九年(229),是為祭祀晉平將軍周處而建的專祠,為江蘇省文物保護單位。

宜興今日

陶都

陶都今天的宜興,已列為太湖十大風景區之一,是對外開放的旅遊勝地。在新世紀,古老的陶都宜興將建設得更加燦爛,更加美麗!