名畫檔案

作 者:陳洪綬

創作時間:明

尺 寸:縱184 厘米,橫99 厘米

材 料:絹本,設色

收 藏:北京故宮博物院

名畫賞析

在人物畫的風格方面,唐宋以後的寫意人物大致可分三大流派。一派是傳統的線描派,以唐吳道子、宋李公麟等為代表,講究用筆的變化和素雅的韻致;一派是粗筆寫意派,以五代石恪、南宋梁楷為代表,打破了用線的局限,以水墨直接揮寫;一派是古拙派,為五代貫休始創,所畫人物奇形怪狀,獨具古拙之風。古拙派因不合時尚,因而在很長一段時間都沒有流行成風,但陳洪綬卻使古拙派得到了復興。

陳洪綬繪畫以臨古入手,為自己的繪畫風格打下了深厚的傳統基礎。在人物造型上,陳洪綬將貫休人物畫的“胡相”特徵轉化為“漢相”,將其醜怪突兀的形象弱化,並把“宗教梵境”轉化為“人間仙境”。在衣紋用筆上,陳洪綬還吸收了顧愷之的畫法,不過分考慮人物內在的結構,而是著意於一種人物動勢和衣紋筆勢。但他又比顧愷之更注意衣紋的重複性,在強調衣紋筆勢的同時又增加了一些裝飾性效果。在用色方面,陳洪綬以不損傷墨韻和用筆為準則,並注重色彩的對比性,使畫面顯得古雅別致。陳洪綬還善於利用襯托對比和誇大個性特徵的手法對人物形象進行處理。在他筆下多是經過大膽的誇張變形的人物,他們個個相貌奇特,反映了他對於現實的諷刺與否定的態度。

陳洪綬除在人物畫上成績顯著外,在山水、花鳥方面也獨具風貌。他的山石皴法波幻雲詭,筆墨高雅樸厚。

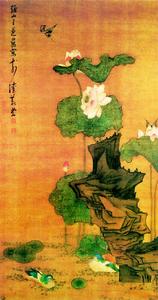

《荷花鴛鴦圖》中有作者署款:“溪山老蓮陳洪綬寫於清義堂。”下鈐:“陳洪綬印”(白文)、“章侯”(朱文),是陳洪綬早年時的作品。此圖以荷花為題,畫上4朵荷花,由含苞欲放到花蕾初綻,從含露朝陽到爭艷怒放,形象豐富地展示了荷花的多姿多彩。而荷葉的俯仰截掩則映襯其“出淤泥而不染,濯青蓮而不妖”的擬人化風範。一塊形狀奇怪的太湖石,立在荷葉叢中。兩隻彩蝶在空中翩翩起舞,正欲向一朵荷花飛去,而另一隻早已停留在花心之上,一動一靜,互為呼應。蓮葉的婀娜多姿,荷花的嬌艷欲滴,與古石的瘦硬層疊構成了鮮明的對比,但在作者的筆下卻被結合得十分自然。一對鴛鴦在水面戲水悠然,打破了一池碧水的寧靜。一隻青蛙正隱伏於石後的荷葉上覬覦甲蟲,弓身欲動,使畫面充滿了生機與意趣。在這幅圖中,作者用筆工致而不顯刻板,著色醇厚而不流於俗膩,畫風素潔明快,既有應物象形的寫生功底,又不乏變幻合宜的適度誇張,顯得和諧、統一。

畫家小傳

陳洪綬(1598~1652 年),字章侯,號老蓮、悔遲等,諸暨(今屬浙江)人。擅畫人物、仕女,也工花鳥草蟲,兼能山水,與崔子忠齊名,時稱“南陳北崔”。代表作有《九歌圖》、《喬松仙壽圖》、《歸去來圖》等。

藝術價值

陳洪綬的代表作品;

明時花鳥畫的代表之作;

圖中所反映出來的畫風對後世影響極大。