個人介紹

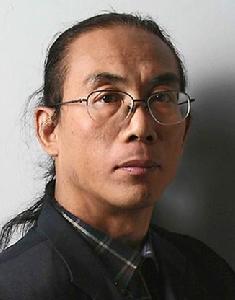

陳哲

陳哲內地流行音樂早期最重要的作詞人之一,我國著名詞作家、音樂製作人。

上世紀80年代曾創作家喻戶曉的《血染的風采》、《讓世界充滿愛》、《黃土高坡》、《走西口》歌詞而紅遍大江南北,而由其作詞的《同一首歌》、《一個真實的故事》在90年代廣為流傳。為了搶救和保護民間文化的血脈,近年致力於原生態民歌保護和收藏工作。

代表作品

代表作品有《讓世界充滿愛》《血染的風采》《黃土高坡》《一個真實的故事》《同一首歌》等。年輕時候的陳哲當過工人,做過畫弄過皮雕。1986年,在轟動一時的“百名歌星演唱會”上,一曲《讓世界充滿愛》一炮而紅,也成就了它的詞作者身份。之後,陳哲前往山西北部的鄉村。黃土地惡劣的生存環境,頑強堅忍的人民,“家”的民族根脈,深深觸動了這位歌者,也契合了那個時代的心音——陳哲的《黃土高坡》鏗鏘奏響,風靡中華。

貢獻

陳哲深入少數民族地區採風

陳哲深入少數民族地區採風這個之後在香港創立了自己的音樂製作公司和在北京創立了自己的工作室,並開創了“中國音樂第一站”的同時還在金融界裡嶄露頭角。

在雲貴高原採風過程中,見到了當地少數民族的傳統文化的閃光點和不斷被消失的現象深感惋惜,在做了多次尋訪以後決定完善作為文化人的使命:從摘果子的人努力做種果子的人。

於是有了現在土風計畫的前身。

最初的土風計畫,陳哲只是想做少數民族音樂的發掘和保護,後來又經過幾年的艱苦的實踐以後發現,如果想要讓一種文化得到保護和長期穩定的發展的話,必須做好方方面面的環節,要不然單純的保護是達不到目的的。於是陳哲組建並創立了,致力於促建並探索多樣性文化活化循環模式的土風計畫組織。

在漫長的人生旅途中,陳哲閃光的完成了一個又一個人生的作業。

熟悉的人都管他叫:陳老師。並不是因為年齡和閱歷的跨度,而是對於人性的升華的尊敬和認可。

然而一件事情的好壞沒有辦法和努力的程度來論正比。更多時候陳哲所努力的方向和實際所呈現的結果,有一些讓人啼笑皆非。這也許不是他一個人的悲哀,而是整個文化保護類機構整體的悲哀。

文化真的需要保護嗎?

對於中國這樣怒努力解決溫飽階段的社會層面來說,這個問題的答案會是什麼呢!!

生平

陳哲的父親是個成功的香港房地產商。他本可以過著優裕的生活,用不著到廣西、雲南等少數民族地區過苦行僧般的艱辛生活。1994年,陳哲為雨果唱片公司做專輯《半夢》時,曾經動用了大量的民間音樂元素,當時為了採風,他到了少數民族聚居區。本來抱著一種獵奇的心理,只想把音樂做好,沒想到見到少數民族民眾,他的心裡只有一個詞:熱愛。

2002年,陳哲應邀到劍川採風時,遇到了當時的蘭坪縣長。從縣長口中,陳哲知道了蘭坪這個普米族聚居的地方,並且了解到普米族有2200多年的口頭傳承文化。同年9月,陳哲來到蘭坪進行原生態文化考察。在一次採風途中,一群山民圍著火堆,唱起了他們的古歌並且跳起了古樸自然的舞。歌聲淒婉而震懾人心,陳哲被深深打動了。“民歌是經過千百年流傳下來的,是音樂的靈魂,你用多少文字來形容它都不為過。”

山歌舞蹈本來就是少數民族生活的內容,與生俱來跟呼吸一樣。喜怒哀樂、節慶喪娶之舞樂皆心動而為,沒有“表演給人看”的義務,除非他們當你是朋友。那種木葉聲在藍天划過的感覺,令陳哲至今難忘。他忘情其中,在採風的地方常常忙得一頭大汗,架機器錄音、攝像,老藝人的身影像史前舞蹈,他追著滿場跑。那種感覺,人好像沉浸在一個部落古文明的當面訴說里……

“在山裡見到的那些老藝人,不知下次再來時,還見不見得到?文化是凝結種族氣息的血脈,每一個溘然長逝的民間藝人身後,都留有一個空白,也意味著某種民族文化的斷鏈!”這就是陳哲做“土風計畫”的初衷,他想拼儘自己的力量將一些珍貴的東西保留下來。他認為民族文化中珍貴的東西淡化、湮沒的速度比搶救的速度快10倍。

“土風計畫”——搶救瀕危的民間藝術

“實際上我們看很多小說,打動我們的都是一樣,那就是愛情。你看普米族民歌的歌詞寫得多好:‘情哥哥,哪天你回來,我想接你一程。來時你是跟花一起來的,你就像這些花一樣開在這山上,我很想變只蜜蜂來采你,或者大雁飛在你身旁。我想變作一對水筆,插在你的包包上……這些詞我都寫不出來。’”可陳哲看到的現實卻是,當他遠離了喧囂的城市向山里來時,大山的子女們卻在慢慢忘記自己的歌,並且一批批年輕人想走入大城市。

“你到他們身後尋找寶藏,他們到你身後尋找生活……”這使陳哲確立了“土風計畫”必須先從年輕人開始的行動方向。於是他牽頭成立了普米族傳統文化傳習小組,小組的工作主要是幫助普米族的孩子學習先輩們的音樂、舞蹈、服裝製作、傳統工藝、部族史詩、宗教禮儀,把本民族帶有標識性的文化,融到他們的日常生活中,再傳遞下去。

最初,傳習小組被集中在當地的一所學校里,項目組請一個受過師範訓練的普米族“督導老師”按照專家組制定的課程表督促她們學習。小組的生活枯燥而艱難:白天干活,空閒時間學習。頂著鄉親們的壓力——你們不是歌舞團嗎?怎么從來不見你們到縣裡表演?姑娘們也有畏難和牴觸的時候。但是一次大理之行,讓她們大受刺激,姑娘們穿著民族服裝結伴而行,遊客們以為她們是納西族或者是彝族。姑娘們在“陳老師”面前掉了眼淚:“本來覺得會不會民族歌舞無所謂,現在還是好好學吧,多宣傳宣傳我們普米族。”在一個東西看不到前景的時候,地方勢力的一個唾沫星子就能把它淹死。陳哲說:“孩子們太苦了,她們承受著巨大的壓力。”

陳哲的“傳習計畫”在兩年多時間裡已經“幾死幾生”,身邊的工作人員也換了十幾茬。最早的傳習小組成立於2002年,是在蘭坪縣一個小寨子裡搞的,基本沒有外界幫助,幾個月後小組就解散了。第二次嘗試是2003年春節前後,也很快解散。現在的第三次嘗試也很艱難,卻仍然堅持著。今年,“土風計畫”得到了福特基金的資助,境況得到了改善。

未來的路還很艱難,陳哲也很清楚,他只是一個音樂工作者,而他正在做的是一個社會化的工作,每一個環節都困難。在陳哲的前面,已經有去世了的田豐,陳哲做這些事的目的是要讓人們知道、熱愛與支持少數民族文化保護工作,讓世界音樂市場上有中國的位置。

![陳哲[詞作家] 陳哲[詞作家]](/img/2/aa0/nBnauM3XwQDNwEDMycTM5QzM4QTM4gDNwATM0QTNwAzMwIzL3EzL4AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)