關內道

唐代地方行政區名,道,在隋唐屬於監察區名稱,在唐前期是監察機構而非正式行政機構。安史之亂後,地方割據興起,道成為事實上的地方行政機構,並伴隨各地節度使,成為藩鎮割據的開始。

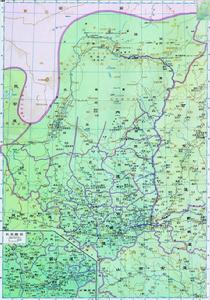

關內道和京畿道

關內道和京畿道關內道在古雍州地理範圍,初轄27個州,135個縣,另兼治單于安北都護府,轄地相當於今陝山秦嶺以北,寧夏賀蘭山以東,內蒙呼和浩特市以西,陰山、狼山以南的河套地區。

開元二十一年(733),將關內道長安(今陝西西安)附近地方分出,另設京畿道。始設關內道採訪使,以京官遙領。乾元元年(758)改為觀察處置使。關內、京畿二道同治長安。關內道屬貞觀十道、開元十五道之一。領隴、涇、原、寧、慶、鄜、坊、丹、延、靈、威、會、鹽、夏、綏、銀、宥、勝、豐,和安北都護府、單于都護府,共21個府州(2個都護府)。

行政區劃

隴州汧陽郡 治所在汧源(今甘肅隴縣)。隋末將扶風郡汧(qian)源縣改置隴東郡,武德元年改為隴州,後曾一度改稱汧陽郡。下轄汧源、汧陽、南由、吳山、華亭等縣。轄境約當今陝西千水流域及甘肅華亭等縣地。

涇州保定郡 治所在安定(今甘肅涇川)。隋稱安定郡,武德元年平定薛仁杲(gao)後改稱涇州,後曾一度改稱保定郡。下轄安定、靈台、良原、潘原、臨涇等縣。轄境約當今甘肅靈台、涇川、鎮原等縣地。

原州平涼郡 治所在平高(今寧夏固原)。隋稱平涼郡,武德元年平定薛仁杲後改稱原州,貞觀五年(631年)始置都督府,後曾一度改稱平涼郡。下轄平高、平涼、百泉、蕭關等縣。轄境約當今寧夏清水河流域及甘肅平涼地區。

寧州彭原郡 治所在定安(今甘肅寧縣)。隋稱北地郡,武德元年改為寧州,貞觀元年至四年為都督府,後曾一度改稱彭原郡。下轄定安、彭原、真寧、定平、襄樂、豐義等縣。轄境約當今甘肅寧縣、正寧縣地。

慶州順化郡 治所在安化(今甘肅慶陽)。隋稱弘化郡,唐初改為慶州,後曾一度改稱順化郡。曾置都督府。下轄安化、樂蟠、合水、馬嶺、方渠、同川、洛源、延慶、華池、懷安等縣。轄境約當今甘肅慶陽、環縣、合水、華池及陝西志丹西部地區。

鄜州洛交郡 治所在洛交(今陝西富縣)。隋上郡,唐初改為鄜州,後曾一度改稱洛交郡。下轄洛交、洛川、三川、直羅、甘泉等縣。轄境約當今陝西富縣並洛川、甘泉大部分地區。

坊州中部郡 治所在中部(今陝西黃陵)。隋上郡之內部縣。武德二年,高祖分鄜州置坊州,以馬坊為名,天寶元年改為中部郡,乾元元年復為坊州。下轄鄜城、中部、宜君、昇平4縣。轄區約當今陝西黃陵、宜君兩縣地。

丹州鹹寧郡治所在義川(今陝西宜川)。 隋末以延安郡之義川縣置丹陽郡,武德元年改為丹州,天寶元年改為威寧郡,後復為丹州。下轄義川、汾川、威寧、雲岩、門山等縣。轄區約當今陝西宜川縣地。

延州延安郡 治所在膚施(今陝西延安)。隋延安郡,武德元年改為延州總管府,後曾一度改為延安郡。下轄膚施、延長、臨真、敷政、金明、豐林、延水、延川、延昌等縣及渾州。轄境約當今陝西延安、安塞、延長、延川、志丹等地。

靈州靈武郡 治所在回樂(今寧夏靈武西南)。隋靈武郡,武德元年改置靈州總管府,後曾一度改稱靈武郡。下轄回樂、嗚沙、靈武、懷遠、保靜、溫池等縣以及燕然、雞鹿、雞田、東皋蘭、燕山、獨龍等州。轄境約當今寧夏中衛、中寧以北地區。

威州(注“郡闕”)

會州會寧郡 治所在會寧(今甘肅靖遠)。隋平涼郡之會寧鎮,武德二年(619年)改置西會州,貞觀八年(634年)更粟州,同年再更為會州,後曾一度改稱會寧郡。下轄會寧、烏蘭2縣。轄境約當今甘肅靖遠、景泰、會寧及寧夏海原等縣地。

鹽州五原郡 治所在五原(今陝西定邊)。隋鹽川郡,唐初改為鹽州,因梁師都占攏,僑治靈州,貞觀二年平定梁師都後復舊治,後曾一度改稱五原郡。下轄五原、興寧2縣。轄境約當今甘肅鹽池和陝西定邊兩縣地。

夏州朔方郡 治所在朔方(今陝西靖邊白城子)。隋朔方郡,貞觀二年平定梁師都後改置夏州都督府,後曾一度改稱朔方郡。下轄朔方、德靜、寧朔、長澤等縣以及雲中、呼延州、定襄、達渾、安化州、寧朔州和仆固州等都督府。轄境相當於今陝西紅柳河流域及內蒙航錦旗、烏審旗等地區。

綏州上郡 治所在上縣(今陝西綏德),隋雕陰郡,武德三年(620年),置綏州總管府於延州豐林縣(今延安東北)。後治所屢遷,貞觀二年(628年)平定梁師都,復後曾一度改稱上郡。下轄龍泉、延福、綏德、城平、大斌等縣。轄境約當今陝西大理河以南,無定河上游地區。

銀州銀川郡 治所在儒川(今陝西榆林東南)。隋雕陰郡之儒林縣,貞觀二年平定梁師都後置為銀州,後曾一度改稱銀川郡。下轄儒林、撫寧、真鄉、開光等縣及歸德州。轄境約當今陝西米脂、佳縣地區。

宥州寧朔郡 治所在延思(今內蒙鄂托克旗南)。調露元年(679年)曾於靈、夏二州南境安置突厥降戶設六州,開元二十六年(738年)置宥州,後曾一度改稱寧朔郡。轄境約當今內蒙烏海市及鄂托克旗一帶。一度曾廢,唐後期又置。

勝州榆林郡 治所在榆林(今內蒙托克托西南)。隋榆林郡,武德年間平定梁師都後設勝州,後曾一度改稱為榆林郡。下轄榆林、河濱2縣。轄境約當今內蒙準格爾、伊金霍洛旗、東勝(區)、達拉特旗及托克托一帶。

豐州九原郡 治九原(今內蒙五原南)。貞觀四年(630年)以突厥降戶置,不領縣,十一年廢入靈州,二十三年復置,曾一度改稱九原郡。轄境約當今內蒙河套西北部及以北地區。

以上是開元二十一年析出京畿道以後的關內道。

開元二十一年(733),將關內道長安(今陝西西安)附近地方分出,另設京畿道。

京兆府京兆郡,治所在萬年(今陝西西安市)。轄境相當今陝西省關中乾縣以東,銅川以南、渭南以西地區。轄萬年等二十三縣,為京畿地區行政機構。天寶元年領戶三十六萬二千九百二十一,口百九十六萬一百八十八。

鳳翔府扶風郡,治所在今陝西扶風,相當今陝西麟遊、乾縣以西,秦嶺以北地區。隋扶風郡,武德元年改為歧州,至德二年(757年)改為鳳翔府,號西京,上元二年罷,曾一度改稱扶風郡。下轄天興、扶風、寶雞、岐陽、岐山、郿(mei)縣(今作眉縣)、麟遊、普潤、虢(guo)等縣。轄境約當今陝西寶雞以東,麟遊、郿縣以西,太白山以北,蒲川以南地區。

華州華陰郡,治所在華州(今陝西華縣)。轄境相當今陝西華縣、華陰、潼關等市縣及渭北下邽鎮附近地。垂拱二年(686),避武則天諱改為太州。神龍元年(705),恢復華州名稱。乾寧四年(897),稱興德府。

同州馮翊郡,治所在今陝西同州,統轄著今渭南市的十個縣市。

商州上洛郡,治所在今陝西商州,統轄著今商洛市地區。

邠州新平郡,治所在新平(今陝西省彬縣)。下轄新平、三水、永壽、宜祿4縣。轄區約當今陝西彬縣、長武、旬邑、永壽等縣地。