內容簡介

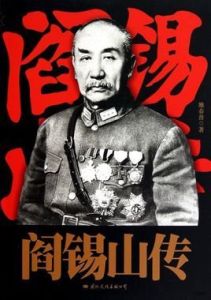

閻錫山傳

閻錫山傳《閻錫山傳》主人公閻錫山,是一個經歷相當複雜而又頗具特色的人物。他在近代中國史上經歷過從清王朝到民國以及由北洋政府到國民政府的朝代更迭,參加過反帝反封建的辛亥革命、北伐戰爭和抗日戰爭,也捲入過北洋軍閥混戰,發動過倒蔣的中原大戰,進行過反共反人民的內戰;他受到過中國傳統文化的薰陶,推崇孔孟儒學,尊奉綱常名教,也留學過日本,接收了不少西方資本主義文明,並將它們加以借鑑套用;他不甘落後,力圖進取自強,也對現存種種社會弊端表示了不滿,想要對它加以克服改造,卻又患得患失,不敢從根本上觸動現存的不合理的社會制度,而是想用折中的辦法對一些社會矛盾加以調和;他在振興山西政治、經濟、軍事、文化教育等方面,曾作出過積極的貢獻,也為爭取中國的獨立自主和繁榮富強進行過一番努力,但同時,也給山西民眾造成了不少災難,並且為了反對共產主義和共產黨而不遺餘力,不僅炮製了一套“理論”。還採取了相應的一些措施。

閻錫山一貫信守“存在即真理,需要即合法”的政治理念,奉行“中的哲學”,主張“公道主義”,理想“大同世界”。他在風雲變幻的中國政壇上,經過長期的歷練,既成為了一個有思想、有頭腦的政治家,又變得工於心計,精於權衡,善於應變,詭譎狡詐,反覆無常。他聯馮又棄馮,擁蔣又反蔣,抗日又聯日,聯共又反共。在民國政壇翻雲復雨,縱橫捭闔,左右逢源。因此,蔣介石既稱讚他 “態度光明,意志堅定”,卻又揶揄他是“詭而不正”的“晉文公”;馮玉祥誇他是“革命元勛”,又罵他“背信棄義”,“不是個好東西”;日本人捧他是“有雄才大略”,“是中國的偉人”,又說他“老奸巨猾”,是個“難以揣度的人物”;毛澤東對他在解決西安事變和抗戰中的積極表現曾予以了高度評價,但後來又把他視為“人民公敵”,列入了重要戰爭罪犯的名單。

閻錫山生活的時代,正是中國社會在新與舊、進步與反動、革命與反革命的激烈較量中,發生著大動盪、大變化,逐漸由舊變新,從黑暗走向光明的一個大轉型時期。這期間,中國社會既經歷了從封建專制王朝到共和的巨大社會變革,也經受了舊民主主義和新民主主義革命的洗禮。這種劇烈而深刻的社會變化,必然地要作用並影響於閻錫山,他提出的種種主張及其所採取的措施,正是其從維護本集團和本階級以及國家民族利益出發,通過觀察、思考,反覆權衡後,對這種社會變化作出應對的結果。因此,這種應對就不能不帶有明顯的階級性和時代性,並且這種應對對山西乃至中國社會所產生的作用和影響,也就不可能是全屬正面的,或是全屬負面的。而這也恰恰反映了中國社會這一歷史時期中各種矛盾相互交織的複雜性,反映了中國社會由舊變新的艱巨性。從這個意義上講,可以說,對於閻錫山的研究。也是對中國這一時期歷史研究的進一步深入。

正因為如此,所以,對閻錫山功過是非的評價,就有相當的難度。其實,只要把閻錫山的所思所想、所作所為及因此而產生的作用與影響,置於他當時所處的社會環境之中,站在中國歷史發展的潮流和社會前進的方向這個角度上,以歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點加以考察分析,還是能夠作出比較客觀公正的評價的。作者正是本著此意,在本人以往對閻錫山研究進行總結的基礎上,吸收了其他專家學者在這方面近期研究的一些成果,撰寫這部書稿的。

作者簡介

景占魁,山西臨汾市人,1943年8月出生。1978年調入山西省社會科學院工作,研究員,享受國務院政府津貼專家。 研究方向主要是山西近現代史,主要研究成果有著作:《閻錫山與西北實業公司》、《閻錫山官僚資本研究》、《閻錫山與同蒲鐵路》、《山西通史解放戰爭時期卷》、《山西財政史近現代卷》、《晉綏邊區財政經濟史》、《晉商與中國近代金融》。同時,在《晉陽學刊》、《經濟問題》、《史志研究》等刊物發表論文九十餘篇。

目錄

第一章 從河邊到東瀛的人生之旅

1.出生於百姓人家的閻錫山,在私塾和店鋪里度過了青少年

2.考取武備學堂,東渡留學日本,改變了閻錫山的人生命運

3.幾經努力,閻錫山升任新軍標統,他利用職務之便,積聚革命力量

第二章 辛亥風暴中的搏擊

1.事出突然,閻錫山當機立斷,決定提前舉事,相應武昌起義

2.太原首義成功,閻錫山被推舉為山西軍政府都督

3.分兵三路,積極攻占全省;採取霹靂手段,安定省城秩序

4.與吳祿貞組織“燕晉聯軍”,力圖阻止袁世凱北上,並攻取北京,然功敗垂成

5.面對清軍的大舉進攻,進行頑強抵抗,率部轉戰於綏包一帶

6.孫中山等為山西力爭,閻錫山向袁世凱低頭,終於重返太原掌權

第三章 亂世紛爭下的求存

1.反對袁氏集權,統一山西軍政,革除舊習陋俗

2.反對沙俄侵蒙,力倡南北“言和”;金永主晉時,表示“懦弱”,以屈求伸

3.投靠段祺瑞,排除異己,獨攬山西軍政大權

4.反對張勛復辟清廷,態度堅決,“護法運動”中卻又站在了段祺瑞一邊

5.“保境安民”與擴充軍備雙管齊下,山西軍事實力迅速增強

6.積極推行“用民政治”、“村本政治”

7.倡導“六政三事”,推行“厚生計畫”,發展金融貿易

8.全面發展教育事業,使山西的教育處於全國前列

9.閻錫山在“進山會議”上提出“公平制度”。以從“理論”上反對共產主義

10.捲入軍閥混戰,左右逢源,在夾縫中求生存

第四章 大革命潮流下的抉擇

1.北伐戰爭開始後,閻錫山審時度勢,擁蔣易幟

2.步蔣介石後塵,在山西大搞“清黨”

3.出師討奉,參加北伐,晉軍初戰得勢,不久全線撤退

4.與馮相聯,促蔣復出主持北伐,投桃報李,蔣讓閻接收三省兩司

第五章 中原大戰前後的沉浮

1.“編遣”會議前後各方明爭暗鬥,閻錫山不動聲色暗中籌謀

2.閻錫山患得患失,舉棋不定;蔣介石採取攻勢,各個擊破

3.在蔣的逼迫下,閻錫山組織反蔣隊伍,一番“電報論戰”後,終於決定訴諸武力

4.中原大戰爆發,閻馮聯軍先勝後敗,閻錫山被迫下野

5.離晉出逃,避居大連,在這裡一面遙控山西,一面研究“理論”

6.山西政局動盪,閻錫山冒險返晉

7.閻錫山東山再起,立即著手整頓晉省秩序

第六章 民族危機加劇下的奮起

1.呼籲救國自強,山西率先垂範,制定實施《山西省政十年建設計畫案》

2.山西經濟迅速發展,令國內外人士刮目相看

3.加強思想政治控制,“以主義對主義”“以組織對組織”

4.“土地村公有”主張的提出及其夭折

5.“華北事變”中,婉拒日本利誘,表現非凡

6.紅軍東征後,閻錫山反覆權衡,作出了“迎共”抗日的選擇

7.提出“守土抗戰”主張,取得綏遠抗戰勝利

8.西安事變前支持少帥向蔣苦諫,事變後力主和平解決,與中共意見相合

第七章 抗戰烽火中的進退

1.禮迎周恩來,同意八路軍三師主力開赴山西抗日前線

2.“大同會戰”失敗後,又組織忻口戰役

3.太原淪陷後,仍然堅持抗戰,組織“反攻太原”和“游擊”、“攻勢”作戰

4.臨汾失守後,開始抑新扶舊,最終挑起“十二月事變”

5.發行省鈔、合作券,推行“新經濟政策”和“兵農合一”制度,維持對晉西南的統治

6.對內強化政治控制,向外進行“政權開展”

7.日閻加緊勾結,日對閻又打又拉,閻對日又磨又頂

第八章 狂瀾巨卷下的復滅

1.收復山西,搶占太原,接收日偽政權和財產

2.調集重兵,進攻上黨,慘遭失敗後,繼續向解放區進犯

3.全面內戰爆發後,經過一系列戰役,軍事形勢對閻錫山日益不利

4.繼續推行“兵農合一”,實施“平民經濟”,閻統區經濟更趨惡化

5.加緊“三自傳訓”等白色恐怖統治,閻錫山政權的政治危機加劇

6.解放軍展開反攻,運城、臨汾、晉中戰役後,閻錫山政權大勢已去

7.用盡招數,固守孤城,趁機瘋狂掠奪,搜刮錢財

8.見勢不妙,設法逃離孤城,太原解放,閻錫山老巢被搗

第九章 大廈將傾下的掙扎

1.奉蔣之命,促李赴穗蒞任,內閣改組,出任行政院長

2.以“中興”為己任,力撐殘局,回天無力,無奈飛往台灣

3.三個月慘澹經營,終知“計畫難行”,只好“迎”蔣復出,卸任歸隱

第十章 孤島上的最後十年

1.隱居草廬,不甘寂寞,頻繁參加社會活動,著書立說,評論時政,構想大同世界和未來中國

2.因病不治,終死台北,蔣介石為之舉行“國葬”,對其功德倍加頌揚

3.一生功過是非,眾說紛紜,以史實為依據,自有公論

參考文獻

編輯推薦

《閻錫山傳》:閻錫山傳,解讀民國三十八年信倒翁,剖析半世紀山西“土皇帝”。

媒體推薦

作為山西省的“模範督軍”,閻實際上聳立在一個獨立王國之中——處於各軍閥的包圍之中。儘管目前晉西南地區還存在糧食短缺,但閻為1100萬人帶來了繁榮。在中國,他們最富裕,因而使他顯得出類拔萃。閻的嗜好不是女人、酒。鴉片,甚至也不是金錢,而是優質的道路,紡織、防禦部隊、維持秩序的警察,發展優良的牛、馬、耕具、家禽、肥料——所有能為他的鄉親直接帶來好處的事物。

——1930年美國《時代》雜誌

閻錫山經歷過中國近代政壇上的風風雨雨,三十多年幾經沉浮,始終不倒,積累了豐富的統治經驗,他是一個老謀深算、精於權術的地方實力派。

——薄一波

閻善於觀風轉舵,素以手腕圓滑著稱。以他出掌“行政院”,為蔣氏所喜,所以一經提名,立刻便得到“立法院”的絕大多數同意而正式組閣。

——李宗仁

有大需要時來,始能成大事業;無大把握而去,終難得大機緣。

——閻錫山自挽

序言

人們印象中的閻錫山是著戎裝挎軍刀的“山西五”,一個地地道道的新軍閥,卻很少知道“中的哲學”、“公道主義”、“大同主義”的閻氏理論。

人們印象中的閻錫山是精於撥拉算盤珠子的生意人,一個徹頭徹尾的“土財主”,卻很少知道他曾經有過的“大手筆”——依靠地方有限的財力短期內建成縱貫南北的同蒲鐵路和有工業托拉斯之稱的西北實業公司。

人們印象中的閻錫山是以“學會五台話,就把洋刀挎”治“天下”的封建家長,一個迂腐的冬烘先生,卻很少知道他既有舊學淵源,又接受過近代文明,各種社會思潮兼收並蓄。

人們印象中的閻錫山是慣於看風使舵的“騎牆派”,一個十足的“投機商”,卻很少知道他廁身“同盟會”“鐵血丈夫團”、辛亥舉義光復太原的“過去完成式”。

人們印象中的閻錫山是以“守勢”見長,滿足於閉上娘子關做“土皇帝”,總也打不了勝仗的失敗將軍,卻很少知道他也曾逐鹿中原,一呼百應;他支持發動的綏遠抗戰,以收復失地的勝利被譽為“中國人民抗日的先聲”。

人們印象中的閻錫山是“降日”的典型代表,一個“準漢奸”,卻很少知道其中的隱情與謀略。

圖書摘要

第一章 從河邊到東瀛的人生之旅:

1.出生於百姓人家的閻錫山,在私塾和店鋪里度過了青少年:

清朝光緒九年農曆九月初八,也就是公元1883年10月8日,閻錫山誕生在山西省五台縣河邊村的“永和堡”。

閻錫山出生的河邊村,之所以叫這個村名,就是因為它處於滹沱河邊。河邊村西臨滹沱河,東靠文山,依山傍水。滹沱河從村南向東流去,彎彎曲曲,宛若給村莊攔腰系了一條玉帶。文山前的五條溝壑間的山脊逶迤而下,直至村前,似五條巨龍爭向河邊飲水。山脊兩側坡上被開墾出的層層梯田,猶如龍身上的片片鱗甲。如此山水形勝,很容易讓人們把它與閻錫山聯繫起來,產生種種遐想。

由於閻錫山後來當過山西督軍、都督、省長,太原綏靖公署主任,國民政府軍事委員會副委員長,第二戰區司令長官,國民政府行政院院長兼國防部部長等高官,權重位高,所以,在一些人看來,他必定出身名門望族,血統高貴。其實並非如此,閻錫山就是出生在一戶尋常百姓人家。只不過,由於他的父親當時在本村經營有三十幾畝土地,還在五台縣城裡還開著一個雜貨店,光景要比那些貧苦人家殷實一些。至於閻錫山這一族的發達,成為河邊村的望族,那是閻錫山發跡以後的事了。在此之前,閻家只是個小門小戶,並不起眼,甚至還因此受到本村一些大戶望族的歧視。

河邊村有近千戶人家,順著山勢散住在山腳之下,高高低低,錯落有致,形成十八個堡子。閻錫山出生的永和堡,位於村東南的一個土丘上,是本村最高的地方。因為堡內建有一個文昌廟,所以村里人習慣地把它叫做文昌堡,年深日久,永和堡反而鮮為人知了。

其實,閻錫山的祖上並不在河邊村。其父去世後他的《哀啟》里說:“先世於明洪武初由洪洞棘針溝遷居陽曲縣坡子街,繼而遷居五台縣長條坡,終乃定居河邊村,遂隸籍五台。”閻家在洪洞縣棘針溝、陽曲坡子街、五台縣長條坡的家世已無可考,就是從明末清初定居河邊村直至閻錫山的先祖到底叫什麼,已無從知曉,只知道定居河邊村的始祖及其後的五代都是些受苦人,靠種地、馱炭和給財主做短工養家餬口。在第五代的閻家,有兄弟三個,由於遇到荒年無法生活,老二逃荒去了河南再也沒有回來。老大、老三兩家和老二的後代繁衍生息,人口漸增,在河邊村形成了閻家所說的東股、中股和西股三支。閻錫山這一家屬於東股一支。

……