基本信息

閩清會館(梅邑會館):位於福州市台江區幫洲街道後田新閩街71號。坐東向西,占地面積540平方米,大門臨街,青磚清水牆,石基礎。正面用二塊花崗石大板,制3條線腳,形成上下兩托座,承牆接地,造型古樸,石面磨琢精細,體現明、清建築風格。中門朱漆長方形石門框,橫額書“梅城會館”;兩側朱漆儀門,拱形石門框,額刻“護國”、“佑民”。

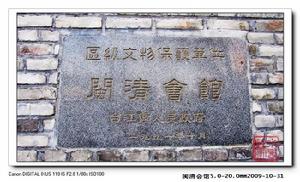

閩清會館

閩清會館進門一石板地坪,原有一木構戲台,坪兩側3層磚木結構樓房,青磚牆,玻璃窗,加雙開防火鐵板窗門,木地板,扶梯。大堂打梁式前廊,兩邊乳伏配有斗拱和臥獅,檐口吊柱,上橫貫大扛梁,承受全部外檐荷載,空間寬敞明亮。大堂懸山頂,斗拱雲楣,雕樑畫棟,古色古香。前廊有一對高3.75米,直徑0.67米的青石龍柱,雕刻精美,上有“虎丘黃公建”,“同治丁卯年”的款識,保存較好。

會館歷史

梅邑是閩清縣的別稱,“梅邑會館”即閩清會館、梅城會館,現址位於台江區幫洲的三保直街。會館這種民間組織產生於明朝,建館的基礎多為同鄉之情、旅居之所,所謂“維護公益、調息解難”,到了後期,因了工商業的飛速發展,便成了工商業者“聯絡同業、互通商情”的同鄉行幫組織。

閩清會館占地640平方米,是清同治六年(丁卯1867年)由閩清籍華僑捐資,著名僑領黃乃裳主持建造,其原址在台江幫洲的萬侯街,黃乃裳逝世後,當時的民國政要林森撰文紀念,並改萬侯街為乃裳路,1977年“破四舊”時又改名新閩路,從後田連到三保。

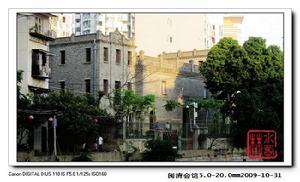

閩清會館正面

閩清會館正面搬遷前的閩清會館門牌號是新閩路71號,建築面積1250平方米,坐東朝西,布局嚴謹宏偉。大門臨街,青磚清水牆,石基礎,正面用兩塊花崗石大板,制三條線腳,形成上下兩托座,承牆接地,造型古樸,石面磨琢精細,體現明、清建築風格。在文革前,會館內還有金塑的蓮花亭和雕花柱子、三尊大菩薩以及黃天君、馬將軍像等,後都被紅衛兵拆走燒毀,只留下前檐的一對青龍石柱孤零零地面對著石板地坪上的木構戲台。後來會館成了“新閩國小”,兩側的樓上也住進了許多戶人家,會館更是被破壞得面目全非。1988年,會館被公布為台江區文物保護單位,在門口和天井裡分別掛上了 “台江區文物保護單位”和“黃乃裳故居”的牌子,裡面還辟了一間作為“黃乃裳紀念館”。1992年,會館的部分產權被收回。1994年,閩清縣政府駐榕辦入駐會館。2005年6月,後田、新閩一帶拆遷,會館被遷移到附近的三保直街,並按原樣重建在白馬河畔。