數據

閉合性脊髓損傷據有關資料顯示,脊髓外傷病人中55%是截癱,45%是四肢癱其中40%是由交通意外事故所引起,25%是由暴力引起21%是由墜落引起,10%與潛水有關,另外4%為工作及運動相關的損傷脊髓損傷多見於年輕的成人,60%脊髓損傷患者的年齡介於16~30歲,最常見的年齡是19歲大約85%的病人是男性,15%是女性。90%的脊髓損傷患者能生存並達到幾乎正常人的生活。在美國雖然發病率是相對低的但是可引起許多軀體的功能異常及精神後遺症,而且醫療費用支出巨大。

病因

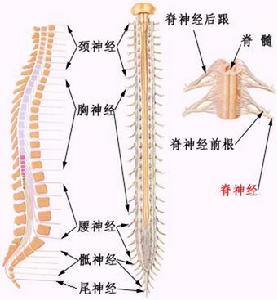

脊髓結構圖

脊髓結構圖閉合性脊髓損傷的原因是暴力間接或直接作用於脊柱並引起骨折和(或)脫位,造成脊髓馬尾擠壓、損傷。約10%的脊髓損傷者無明顯骨折和脫位的影像學改變,稱之為無放射影像異常的脊髓損傷,多見於脊柱彈性較強的兒童和原有椎管狹窄或骨質增生的老年人。

直接暴力致傷相對少見,見於重物擊中頸後、背、腰部,相應部位椎板、棘突骨折,骨折片陷入椎管內。

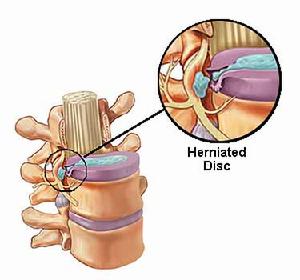

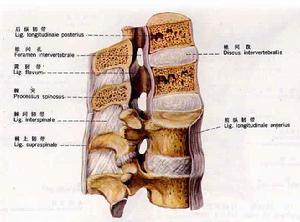

間接暴力致傷占絕大多數,常見於交通事故、高處墜落建築物倒塌坑道塌方和體育運動中暴力作用於身體其他部位,再傳導至脊柱,使之超過正常限度的屈曲、伸展鏇轉、側屈、垂直壓縮或牽拉(多為混合運動)導致維持脊柱穩定性的韌帶的損傷斷裂椎體骨折和(或)脫位、關節突骨折和(或)脫位、附屬檔案骨折、椎間盤突出、黃韌帶皺摺等,造成脊髓受壓和損傷。

影響脊柱骨折或韌帶損傷類型的因素有:①外力的強度和方向。②外力的作用點。③受傷時身體的姿勢。④不同節段的解剖和生物力學特點。

脊髓損傷通常發生在一個活動度較大的脊柱節段與一個活動度較小的節段的結合部。頸段和胸腰結合部(胸11~腰2)是脊髓損傷中最常受到影響的區域,胸段或者腰段區的發生率則緊隨其後。

發病機制

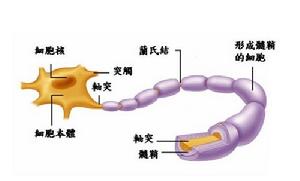

髓鞘結構圖

髓鞘結構圖1.原發性脊髓損傷

(1)脊髓震盪:在所有的脊髓損傷中最輕微的一種病理損傷,傷後出現短暫的可恢復的脊髓功能障礙。在鏡下可以見到中央灰質的小灶性出血少數的神經細胞或軸索退變一般傷後數周可以恢復正常,出血吸收。

椎間盤結構圖

椎間盤結構圖(2)脊髓挫裂傷:早期的病理變化主要為出血、滲出、水腫和神經元的變性。鏡下可以見到小血管的破裂,紅細胞溢出,神經元腫脹、尼氏體消失神經軸索與髓鞘之間間隙增大,髓鞘板層分離,隨著病理進程的發展逐漸出現神經元結構的壞死、崩解和消失,膠質細胞浸潤和結締組織細胞增生。完全性的損傷病理改變由中央灰質大片出血擴展到白質出血,由中央灰質壞死發展為全脊髓壞死;而不完全性的損傷主要為點狀出血,局灶性神經細胞退變、崩解及少數軸索退行性改變,不發生中央壞死。二者的病理改變有質和量的差別。

(3)脊髓壓迫傷:動物實驗觀察到脊髓長時間受壓會導致灰質出現空泡、空腔,空洞周圍有纖維組織形成的吞噬細胞浸潤而沒有明顯的出血。輕度受壓者多無明顯改變。

2.繼發性脊髓損傷 繼發性損傷的概念最初由Allen在1911年提出。他在動物實驗中觀察到急性脊髓損傷的狗在清除血腫後神經功能獲得了一定的改善,並認為可能存在源於局部血腫及壞死物的生化物質會導致進一步的脊髓損傷20世紀70年代中期Kobrine和Nelson分別提出了導致脊髓繼發損傷的神經源性理論和血管源性理論。前者認為神經膜的損傷誘發了一系列病理生理的代謝改變。後者認為脊髓微血管破裂、血管痙攣、血栓形成等引起脊髓缺血,最終導致中央性出血性壞死。

臨床表現

1.脊髓休克 脊髓受損後,損傷平面之下完全性遲緩性癱瘓,各種反射、感覺及括約肌功能消失,數小時內開始恢復,2~4周完全恢復。較嚴重的損傷有脊髓休克的過程,一般在3~6周后才逐漸出現受損水平以下的脊髓功能活動。在脊髓休克期很難判斷脊髓受損是功能性的還是器質性的但受傷當時或數小時內即有完全性的感覺喪失,特別是肢體癱瘓伴有震動覺的喪失提示有器質性損傷。脊髓休克時間越長說明脊髓損傷程度越嚴重。

2.感覺障礙 脊髓完全損傷者受損平面以下各種感覺均喪失,部分損傷者則視受損程度不同而保留部分感覺。

3.運動功能 橫貫性損傷,在脊髓休克期過後,受損平面以下的運動功能仍完全消失,但肌張力高,反射亢進;部分損傷者則在休克期過後逐步出現部分肌肉的自主活動。脊髓損傷後出現受損節段支配肌肉的鬆弛萎縮及腱反射消失等下運動神經元損傷的體徵時,有定位診斷的意義。

4.反射活動 休克期過後,受損平面以下肢體反射由消失逐漸轉為亢進,張力由遲緩轉為痙攣脊髓完全性損傷為屈性截癱,部分性損傷呈現伸性截癱。有時刺激下肢可引起不可抑制的屈曲與排尿,叫總體反射。

5.膀胱功能 脊髓休克期為無張力性神經源性膀胱;脊髓休克逐漸恢復後表現為反射性神經源性膀胱和間隙性尿失禁;脊髓恢復到反射出現時,刺激皮膚會出現不自主的反射性排尿,晚期表現為攣縮性神經源性膀胱。

6.自主神經功能紊亂 常可出現陰莖異常勃起Horner綜合徵麻痹性腸梗阻、受損平面以下皮膚不出汗及有高熱等。

7.有部分病人脊髓損傷後有特定的表現或綜合徵 對於診斷有幫助1985年,人們提出Brown-Séquard綜合徵,典型的這種損傷是由貫穿傷或刺入傷引起解剖上一側脊髓的切斷,雖然純粹的這種形式損傷臨床並不多見,但常有病人出現類似的症狀,功能上表現為脊髓半切。

治療方法

不同的病情要選擇對症的高位截癱的治療方法。1、心理治療:針對心理不同階段的改變制定出心理治療計畫,可以進行個別和集體、家庭、行為等多種方法。

2、日常治療:主要是日常生活動作,職業性勞動動作,工藝勞動,使高位截癱患者出院後能適應個人生活、家庭生活、社會生活和勞動的需要。

3、臨床康復:用特殊護理和苭物如維生素A、C/E、固齒強骨膠囊、鈣片等手段,預防各種合併症的發生,亦可進行一些治療性臨床處理,減輕症狀,促進功能恢復。

4、物理治療:主要是改善全身各個關節活動和殘存肌力增強訓練,以及平衡協調動作和體位交換及轉移動作,以及理療。

5、康復工程:可以定做一些必要的支具來練習站立和步行,另外也可配備一些助行器等特殊工具,靠這些工具來補償功能的不足。

科研技術

神經修復學是中國骨與關節研究所一門獨立的學科,研究神經再生、神經結構修補或替代、神經重塑、神經調控。神經修復技術是中國骨與關節研究所研究的國際前沿的醫學技術,成功突破了脊髓損傷、截癱這個世界醫學難題。採用細胞移植等物理因素神經刺激或調控、藥物或化學等各種干預策略,在原有神經解剖和功能基礎上,促進被破壞或受損害神經再生修復和重塑、重建神經解剖投射通路和環路、調控和改善神經信號傳導、最終實現神經功能修復。這一技術誕生多年來成功地使數千名脊髓損傷截癱患者得到有效治療。診斷

椎弓間的連結

椎弓間的連結1.椎管內出血 外傷,如高處墜落背部或臂部著地,背部直接受力等偶可引起椎管內血管破裂出血;原有血管畸形、抗凝治療、血液病等病人輕度受傷即可出血(亦可為自發性)血腫可位於硬膜外、硬膜下、蛛網膜下腔和髓內。起病較急,常有根性疼痛,亦可有脊髓壓迫症狀,往往累及幾個節段。蛛網膜下腔和髓內出血時腰穿腦脊液呈血性。軸位CT可見到相應部位有高密度影。MRI則可顯示異常信號早期(2天)T1加權像改變不明顯,T2加權像上呈低信號;此後隨著血腫紅細胞內正鐵血紅蛋白增多,使T1時間縮短在T1加權像上出現高信號;約1周后紅細胞破裂,出現細胞外正鐵血紅蛋白,使T2時間延長,故T2上變為高信號(T1上仍為高信號)。

2.脊髓栓系綜合徵 當腰背部受直接打擊或摔傷時可使原有脊髓栓系綜合徵患者的症狀加重,出現雙腿無力行走困難括約肌功能障礙。MRI上可以看到圓錐低位、終絲增粗,多伴有脊柱裂、椎管內和(或)皮下脂肪瘤。

檢查

腰椎穿刺發現腦脊液內有血液或脫落的脊髓組織時,證明脊髓實質有損傷,至少蛛網膜下腔有出血。奎肯試驗有梗阻時,說明脊髓有受壓情況,二者都是早期手術適應證。

其它輔助檢查:

1.X線平片 通常應攝正位、側位和雙斜位片但應防止為追求好的影像結果而過度搬動病人。宜先攝側位片閱片時應觀察:①脊柱的整體對線、排列;②椎體骨折、脫位的類型;③附屬檔案有無骨折;④椎間隙有無狹窄或增寬(分別揭示椎間盤突出和前縱韌帶斷裂),有無棘突間隙增寬(提示棘間韌帶損傷)其中前兩項意義最大,但有時受傷瞬間脫位嚴重,過後可恢復對線。過伸過屈位可觀察穩定性但應慎用。

2.CT掃描 軸位CT可顯示椎管形態有無骨折片突入腰穿注入水溶性造影劑後再行CT可清楚地顯示突出的椎間盤及脊髓受壓移位情況。當脊髓水腫增粗時環形蛛網膜下腔可變窄或消失。

3.脊髓碘水造影 可顯示蛛網膜下腔有無梗阻脊髓受壓程度和方向、神經根有無受累。

4.磁共振成像 是迄今惟一能觀察脊髓形態的手段有助於了解脊髓受損的性質程度、範圍,發現出血的部位及外傷性脊髓空洞,因而能夠幫助判斷預後。脊髓損傷早期病變區磁共振信號特點與病理類型及預後的關係。

預後:1927年Cushing總結了他在第一次世界大戰中的經驗,認為有80%的病人將在傷後第1周內死亡,而急性外傷後的生存者將由於其併發症而於2年內死亡,這些併發症包括泌尿道感染、腎功能衰竭及膿毒血症等20世紀中期隨著抗生素的發展、醫療技術的進步,以及在第二次世界大戰中積累了治療大量脊髓外傷的經驗,使急性脊髓損傷後長期生存狀況有了進步。損傷後研究的焦點已經是如何恢復生活自理、返回工作崗位及提高生活質量。

預防:注意預防交通意外事故及暴力事件防止意外墜落損害,做好工作及運動相關損傷的預防。