歷史沿革

鑒真紀念堂

鑒真紀念堂紀念堂動工興建後不久,一場鋪天蓋地的“文革”濁浪,席捲中華大地,工程被迫時斷時續。不幸的是,一代建築大師梁思成先生受到了極為不公正的待遇,於1972年含冤逝世。揚州鑒真紀念堂1973年終於完工,遺憾的是,這座後來被評為中國十大經典建築的宏偉建築,為之付出很多心血的梁思成先生,未能親眼一睹它的雄姿。

1985年1月26日,江蘇揚州市鑒真紀念堂等被評為全國優秀設計項目。

2016年9月,鑒真紀念堂入選“首批中國20世紀建築遺產”名錄。

建築結構

鑒真紀念堂

鑒真紀念堂東西兩側壁上是鑒真東渡事跡的飾布畫,分別是西安大雁塔、肇慶七星岩、日本九洲秋妻屋浦和奈良唐招提寺金堂,向人們展示了鑒真生活和經歷過的地方。兩側迴廊長達80米,構成一組單獨的堂院。

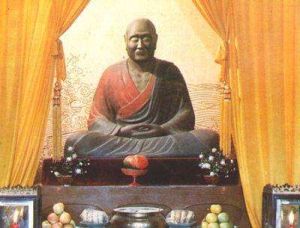

紀念堂坐北朝南,面闊五間,進深四間,四周高大的台基上粗可兩人合抱的檐柱,柱為腰鼓狀,柱頭斗拱三重,線條渾圓飛動,正殿中央坐像為鑑真乾漆夾像,是雕塑藝術家劉豫按照日本招提寺“模大和尚之影”而造,結跏趺坐,合閉雙目,神態安詳。

設計布局

鑒真紀念堂

鑒真紀念堂紀念堂分為兩組,一組為四松堂構成的清式四合院,南為紀念館,北為門廳,由遊廊周接,天井內有四棵古松,廊懸雲板、木魚,精舍巧建,清幽雅潔。

另一組為仿唐式四合院,由紀念碑亭、紀念堂,再由超手遊廊將兩建築周接,園內植佳蘭芳卉,其中櫻花為1980年鑑真大師像回故里探親時,日本奈良唐招提寺森本孝順長老所贈。

這兩組紀念堂一為清式,一為唐式,分之為二,但同處一條中軸線上,又合之為一。

紀念碑

鑒真紀念堂

鑒真紀念堂底座的花飾採用蓮花座作底,蓮花座托碑,因蓮花獨具神聖,“出污泥而不染,濯清漣而不妖,”中空外直,不枝不蔓,且蓮的絲長(思長),象徵佛教思想天下眾生,所以蓮花一直成為佛教的象徵。

蓮花座之上有卷葉草為主題的紋樣花飾,原來梁思成在快設計完畢時感到“唐”這個字不好體現,陳從周立刻提議用該草為紋飾,因其是唐朝特有的草,以象徵鑒真生活的年代。

正堂完全仿照日本招提寺主體建築金堂樣式,只是型制由七楹變為五楹,金堂是鑒真當年親自設計,保持了中國盛唐的建築風格,又揉和了日本當時建築的特點。

紀念人物

鑒真紀念堂

鑒真紀念堂鑒真(688年—763年6月25日),唐朝僧人,俗姓淳于,廣陵江陽(今江蘇揚州)人,律宗南山宗傳人,也是日本佛教南山律宗的開山祖師,著名醫學家。曾擔任揚州大明寺主持,應日本留學僧請求先後六次東渡,弘傳佛法,促進了文化的傳播與交流。

763年(廣德元年)6月25日,鑒真在唐招提寺圓寂,終年76歲。

他佛教建築、雕塑等方面,據《唐大和上東征傳》記載,鑒真後歸淮南,教授戒律,每於“講授之間,造立寺舍,造佛菩薩像,其數無量”。

在醫藥學方面,博達多能,品鑑極精,曾主持過大雲寺的悲田院,為人治病,親自為病者煎調藥物,醫道甚高。

他曾六次東渡,歷時十年,雖雙目失明而矢志不渝,在日十年不僅辛勤傳法,而且把唐代繪畫、書法、雕塑、醫藥、工藝、印刷、建築等成就的文化帶至日本,實際上是一僧團形式的文化代表團。