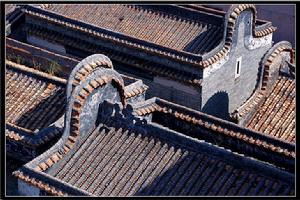

鑊耳屋

鑊耳屋可別看鑊耳屋灰頭土臉,其貌不揚,在當時可是家境殷實的象徵,所用材料講究,而且造工精細。如鑊耳屋所用的青磚,以警告打磨的水磨青磚為上乘,若非大富之家,是用不起也住不起的。又如屋兩邊的鑊耳,其結構從檐口至頂端用兩排瓦筒壓頂並用灰塑封固,處理收口的工藝,是整座建築工程難度最高,造價最貴的地方。

從正面看兩邊高聳的牆體呈鑊耳形,從側面看就像一個“凸”字,可以看出當時珠三角古居民建築風格。當時順德還有一種以蠔殼砌牆的居屋,很有特色,據說冬暖夏涼,間或也有以蠔殼代替青磚建造的鑊耳屋。廣州市海珠區的黃埔古港和小洲村就有這樣的建築。

徜徉六巷 細品“鑊耳”

晨光初現,徜徉在西城這條小村里,映入眼帘的,是清一色的鑊耳屋頂、水磨磚牆,木雕屏風,麻石板路……村前老井旁幾位阿姨拿著衣服在洗涮,一切顯得古樸而幽靜。

這裡便是被西城村人稱之為六巷的地方,六巷是六條古老巷子的統稱——“榮陽首里”、“朱正邸”、“家樂里”、“青雲巷”、“居仁里”、“悉里”。在有著300多年歷史的”榮陽首里“青石板小巷裡,伴隨著久經風霜的循上石階,清一色的“鑊耳屋”錯落有致,分列兩旁。據專家介紹,這裡是西城村保存比較完整的清代石巷。村中年近六旬的文叔告訴記者,六條巷子中的鑊耳屋超過30間,不少已有100多年歷史,最古老的甚至有300餘年。

站在“榮陽首里”巷口,首先映入眼帘的便是瓦頂的龍船脊和“鑊耳”,上面不僅裝飾了花草蟲魚等寓意吉祥的圖案,而且兩邊用青磚壘起的“鑊耳風火牆”,亦比一般瓦屋牆堅固許多。文叔領著記者走進屋內,撫摸著殘舊卻異常堅固的牆身告訴記者:“風火牆既可遮蔽斜射陽光,又可用來擋風擋火。”

行走青磚石板之間,細細品味每一間老屋,最引人注目的便是紅彤彤的對聯。在一間有著200餘年歷史的鑊耳屋前,“和順滿門添百福,平安二字值千金”的一紙嶄新吉祥對聯引得記者駐足細看,對聯句句祝福,透著淳樸。而中間秀氣的木門,門楣上裝飾著花草灰雕、木雕,還有各項蟲魚、故事壁畫,以及唐詩、宋詞為內容的書法,與對聯交相輝映,傳統文化與現代文明巧妙和諧地融洽在一起。

走進數間“塵封”已舊的大屋,內里格局基本為“一廳兩房”,部分是“一房兩廳”,且多為磚木結構,青磚砌牆,階磚鋪地,白石圍井,處處無不透著南方人的靈巧與細緻,歷經百年滄桑,依舊屹立不倒。

細緻“鑊耳” 身份象徵

在西城村,在六條古巷,看到的大大小小十間鑊耳屋的遠觀似大同小異,但近觀卻發現,鑊耳大小形狀不一,古屋間其實也有身份之別。

文叔自豪介紹,這種鑊耳屋象徵著官帽兩耳,有“獨占鰲頭”之意,只有有功名的村人才能採用,多年過去了,巷子裡不知出過多少名門望族、巨賈豪紳,而這些鑊耳屋,也不知換過多少主人,但門庭依舊,老屋小巷相輝映,與其他街道的色彩與氛圍大相逕庭。

來到昔日的“大戶人家”屋中,屋頂鑊耳狀的瓦片裝潢細緻入微,清晰可見的瓦中雕刻,花鳥蟲魚,寓意吉祥。“誰家鑊耳大,選材講究,裝飾堂皇,誰家就越有財勢。”文叔笑說。

“兩邊潘,中間游,飽飯嘆風流!”這是西城村六巷流傳百年的戲說,據文叔介紹,由於六巷主要以潘姓及游姓村人為主,而在清朝時期,鑊耳屋在嶺南當地盛極一時,這句民間戲言,充分反映了當地村民年間收穫後,徜徉古屋,鄰里和睦的欣榮場面。

傳統“鑊耳” 期待保護

據悉,文叔最近正忙於修編族譜,他表示,昔日就在這裡的鑊耳屋群,出過不少文武舉人。清朝鹹豐年間,人口鼎盛,不少鄉親在外發跡後,都回到家鄉大興土木,如今看到的鑊耳屋便是其中一部分。

然而,踱至六巷走道石階處,他指著眼前一片雜草叢生的荒地無奈說道,這裡也曾是鑊耳屋群,但由於保護不周等原因,不是被拆,就是遭到自然災害破壞,如今已經荒廢。他強調,現在住在老屋的村民越來越少,曾經繁華一時的六巷,由於時代的發展,越來越多的村人選擇了遷居市區,如今村里仍然有100多人堅守著這片古屋。留守的村民,眼看鑊耳屋日漸凋零破敗,心裡急切盼望著相關部門能制定相關措施,好好保存這些老屋。