簡介

錨噴支護技術發展速度快、使用範圍廣、技術經濟效果顯著。錨噴支護的結構有錨桿支護結構、噴射混凝土支護結構、錨網支護結構、錨笆支護結構、錨噴聯合支護結構、錨網噴聯合支護結構、錨鋼帶支護結構、錨噴網加固拱架聯合支護結構、混合支護結構及桁架等。從穩定的岩石巷道到鬆軟破碎帶內的巷道、從靜壓巷道到動壓巷道、從採區上山到回採巷道都得到普遍套用。另外在有些井筒、交岔點、馬頭門、絞車房、大斷面硐室、煤倉等也套用了光爆錨噴支護技術。同時錨噴支護也成為巷道維修的重要手段 。

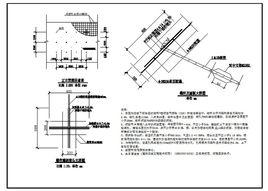

噴射混凝土支護結構

噴射混凝土支護結構的特點是只噴射薄層混凝土或砂漿,就能保持圍岩的穩定、保護圍岩的強度和整體性,發揮圍岩的自承能力,確保巷道的正常使用。

噴射混凝土支護結構有最好的及時性和密貼性,能防止圍岩風化和水的滲透。它主要用於穩定的和穩定性較好的圍岩條件下。

噴射混凝土結構的關鍵作用是封閉圍岩,防風化、防止掉小塊岩石。在圍岩位移速度和位移量較小且主要發生在巷道掘進前後的短期內,一般不會超過薄層混凝土的柔性限度,噴射混凝土很少開裂,一般也就成為永久性支護結構。

在這種情況下圍岩強度較高,噴射混凝土與固岩結合較好,粘結力較大,噴射混凝土層完全成為幾乎沒有彎曲應力的柔性支護結構,不易發生離層或開裂現象。

但對於塑性變形較大,超過了噴射混凝土層的柔性限度,則第一次的噴層有可能發生開裂剝落,這時應採取及時復噴的措施,待圍岩穩定後,噴射混凝土才會成為永久支護。如果圍岩不趨於穩定說明單用噴射混凝土支護,其支護抗力不足以維持圍岩的穩定,而必須採取增大支護抗力的措施。顯然,用增大噴射混凝土厚度的辦法是不可取的,一則其支護抗力隨噴射厚度增大而增加的數值較小,更主要的是使噴層的剛度增大柔性銳減,更易於開裂。最好的辦法是改變支護結構形式,不單獨使用噴射混凝土支護。

單獨使用噴射混凝土結構時,一般噴射混凝土厚度為30-50μm。特別穩定的高強度圍岩只噴10-30mm薄層砂漿即可。工程性質重要的工程,噴厚可適當加大一些,也不宜超過噴層柔性所允許的限度,通常不超過80-100mm。這一最終厚度,不能在第一次支護時完全構成,而應在圍岩穩定後第二次支護時構成,使其成為永久性支護結構。

錨噴聯合支護結構

錨噴聯合支護結構是指噴射混凝土支護與錨桿支護兩者聯合使用的結構。它具備兩者的優點,克服了兩者的缺點。

錨噴聯合支護結構中,必須以錨為主、以噴為輔。起主要作用,提供主要支護抗力的是錨桿,噴層只起輔助的、封閉圍岩、防止風化的作用。錨噴聯合支護結構的適用條件是:穩定性較好和中等穩定的圍岩,其層理、節理髮育,易於風化掉碴,巷道服務期較長。還可以用於軟弱膨脹鬆軟圍岩。

錨噴聯合支護結構中,關鍵是發揮錨桿的作用,通過改變錨桿參數、類型就可以獲得所需的支護抗力。而噴射混凝土是以保護和發揮錨桿支護的作用為目的。故噴層的厚度不能與斷面大小或壓力大小成比例地增大,不能靠增大噴射混凝土厚度來增大支護抗力,這不僅使噴層剛性大增、柔性銳減、易於開裂而失去其基本作用,且技術經濟上也極不合理。

在錨噴聯合支護結構中,有先噴後錨和先錨後噴兩種基本方式。比較而言,先噴後錨支護比較及時,對調整控制圍岩位移和壓力更有利,尤其是易風化掉碴的圍岩,先噴對保證錨桿施工的質量和安全作業更有利。但這裡的先後,並不是指兩者間有較長的時間間隔,它們都屬於同一次支護——一次支護之內,只是順序不同,都要求儘量及時。

所以,在一般條件下,應首先及時薄噴混凝土封閉圍岩,緊接打錨桿、復噴到第一次所需噴混凝土的厚度。然後觀察圍岩的位移,待圍岩趨於穩定後,如噴混凝土無開裂,狀態良好,則錨噴結構也就成為永久支護結構;如果噴層有開裂現象,說明圍岩位移超過了噴射混凝土的柔性限度(一般小於40-60mm),亦屬於正常現象,但需進行二次噴射混凝土後為永久性支護結構。

從技術和經濟角度出發,噴射混凝土分成兩次以上噴射較為合理。第一次噴射要及時,並要薄一些,以發揮其柔性、適應圍岩初期位移較大的特點;第二次噴射則在圍岩趨於穩定後進行。倘若一次噴層良好,則第二次噴射混凝土可以取消。較為重要的工程,為增加其長期封閉的性能,也可以進行二次噴射混凝土到適當厚度,成為永久支護結構。

兩次以上噴射混凝土,可使噴層總的柔性大大增加,更適應圍岩變形的特點。但總的支護抗力,尤其是錨桿,則必須是一次提供到足夠維持圍岩穩定的數值,不能分成兩次進行,也不能進行得過晚,否則圍岩將因支護抗力不足,產生過量有害位移,發生鬆動破裂,導致圍岩失穩。倘若錨噴支護後,圍岩不趨於穩定,說明錨噴支護抗力不足,必須及時補打錨桿、採取補救措施。

軟岩中的錨桿,錨固力相應要大,要用全長錨固式錨桿(如管縫式錨桿),並要有較大的滑動性能以適應位移變形大的特點。錨桿密度要大,一般小於600-700mm,以便更好地控制錨桿間圍岩的擠壓變形,使錨固力更均勻分布於圍岩,大大提高錨噴支護抗力。錨桿深度亦應適當加大,並匹配好適當強度和尺寸的托板。錨桿支護抗力的增大,有利於減小圍岩的徑向應力差,從而減小毛細水向圍岩的滲透,控制其膨脹變形量。

分析試驗表明:在軟岩中布置較密而較短的錨桿(間距0.62m,長1.48m)較之稀而長的錨桿(間距0.84m,長2.3m)效果更好。但短而密集的錨桿(間距0.4m,長0.8-1.0m)與稀而長的錨桿相結合,效果更好,噴層中的應力比上述兩者單獨使用分別減小15%和25%以上。這也說明,軟岩中採用密度高,短、長錨桿相結合的方案為最佳 。

錨噴聯合支護結構要點

在軟岩中採用錨噴聯合支護結構還應注意:

1.實施光爆、及時錨噴。最好是儘量及時初噴薄層混凝土封閉圍岩,接著打錨桿、復噴混凝土,形成一次支護。但初噴不宜過厚,起到有效封閉作用即可;

2.及時封底。採用錨噴或澆混凝土底拱等封底方式;

3.二次或多次復噴成巷。待圍岩趨於穩定後,再進行二次噴射混凝土至設計厚度,以提高封閉性能和支護抗力,成為永久支護。

如果一次支護後,圍岩尚未穩定前,因超過了噴層柔性限度,噴層發生開裂,這也是正常現象,重要的是要及時復噴薄層混凝土,以保持其封閉性,直到圍岩趨於穩定,混凝土不再開裂,再進行二次支護成為永久支護結構。

如果圍岩難以趨於穩定,僅採用復噴薄層混凝土是無濟於事的,說明支護抗力不足,應增補錨桿才行;或者說明圍岩位移和壓力較大,已不適合採用錨噴聯合支護結構。

如果適合於錨噴聯合支護結構,只是因為錨桿深度、密度、錨固力不足而造成圍岩變形大,遲遲難於穩定時,則二次增補錨桿時,可以採用“挖除修邊法”,即對位移過大部位的擠出性軟岩予以挖除擴大,然後再進行二次錨噴支護,成為永久性支護 。