鋦碗

鋦碗

鋦碗鋦碗,是把瓷器、陶器、器皿等破裂的地方鋦合在一起,這門手藝已有上千年歷史。

眼下,仍有一些手工藝人仍在從事這個古老的行業。

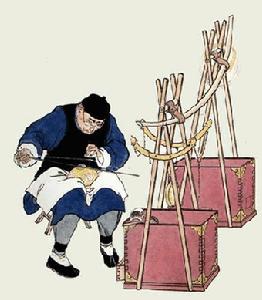

鋦碗匠,老百姓稱他們為“鋦盆(鍋)鋦碗鋦大缸的”。挑子上一般也有風箱和小爐子、板凳、錘子之類,但是多了一把鑽子。擔子一頭掛著小銅鑼和鉛(鐵)“疙瘩錘”,走起路來一晃就叮噹作響,省得總吆喝。他們的手藝主要是修初陶瓷罐、陶盆、缸之類,陳設的膽瓶、帽筒等。被修補的東西一般只是裂道紋、掉個碴等不太大的毛病

簡介

過去百姓人家,打破了碗捨不得扔掉,而是找個補鍋鋦碗的(補鍋匠往往兼鋦碗),修起來繼續使用。鋦,是指用一種彎曲的釘(稱鈀釘、鈀鋦或鋦子),將有裂縫的器物接補起來。修碗的方法是打鈀鋦。手藝人將打破的碗片拼攏起來,用線扎縛固定,計算一下該打幾個鈀鋦,做好記號,然後用金剛鑽在瓷碗外壁接縫兩側分別鑽出小孔,接著取銅質或鐵質的棗核形鈀鋦(如釘書針大小)用小槌細心釘入小孔。最後在打了鈀鋦的地方塗上一種特製的白色灰膏,再用布擦拭,抹去多餘的灰膏,一隻碗就修好了。打過鈀鋦的碗完全可以放心使用。當然其他瓷器如瓷壇、瓷杯等也可以同樣修復。瓷器的硬度很大,必須要用金剛鑽才鑽得了孔,因此民間有“沒有金剛鑽,別攬瓷器活” 的說法。

鋦碗

鋦碗“鋦盆子,鋦碗,鋦大缸啊!”這陌生的吆喝聲,仿佛從古老村落里的巷陌中傳來,把人帶回到過去的手工藝歷史時代,把破裂的瓷器擺正,對上碎片,細繩綁定,上弓打眼,截銅造鋦,揚錘敲鋦……整個動作一氣呵成、行雲流水,一個破裂的花瓶、一隻摔爛的瓷碗、一把漏水的茶壺、一枚斷開的鐲子在鋦匠手上很快就修補完整了。那若隱若現鋦子上,閃耀的是鋦匠的智慧和辛酸。鋦碗有著輝煌的歷史。

鋦碗 過程

把一隻被打成幾塊的瓷碗,從鋦挑子裡面取出一根細長的繩子,將破裂的瓷碗拼接好,反覆紮緊。然後將碗放在雙腿之間。鋦碗之前先打孔,鑽孔的工具就像拉二胡的弦弓一樣,弦線上繞一根10厘米長、下面裝有金剛鑽頭的細圓軸,來回拉動弦弓,金剛鑽頭不斷鏇轉,在裂縫的兩邊鑽出了兩排細小的洞。然後,武墨柱從箱子裡面取出像訂書釘一樣的銅鋦子,兩頭套進小洞內,用小錘子輕輕把銅鋦子鉚進小洞,兩排鋦子跨越裂縫,把碎片連起來,碗就補好了。這樣補回去的碗,裂縫之間不用膠水處理,也能滴水不漏

鋦碗“鋦”進了央視演播室

2003年09月12日

蔡煥根 鋦碗

蔡煥根 鋦碗蜀山街道戚家池村73歲的蔡煥根老人怎么也沒想到,年輕時學的手藝,讓他老來好好風光了一回,先是報紙登,後來居然有人從北京趕來給他拍電視,這回中央電視台十台國慶特別節目《留住手藝》欄目組又邀請老人上北京去錄製節目。

蔡煥根老人就這樣戴著草帽,穿著青灰對襟大衫,腳穿解放鞋,挑著那副磨鋥得黑里透亮的工具箱、工具籃,就像當年走街穿巷一樣踏進了央視演播室。畫卷

《留住手藝》是一檔全景展示中國手工技術與藝術演進、變化的整體風貌及現實生態的節目;從手工切面體察中國歷史的吉光片羽,追索隱藏在物質表象背後的政治、經濟、社會、文化動因,描繪時間、空間差異下的民生畫卷。節目由短片和演播室、現場表演三大部分組成,預計播出時間為“十·一”期間,節目總長度達8個小時。

為了較全面完整地反映民間手工藝,央視五支小分隊,分赴我國各地搜尋,最遠到達了雲南的思懋,甚至遠涉日本拍攝,拍攝到了24種傳統手工藝,歷時三個月。拍得非常辛苦,也非常不容易,用翻山越嶺、跋山涉水來形容一點都不為過。目前國內工藝美術有章可循,而生活中的匠人,全國還沒有做過系統的調查,故民間匠人的影像資料非常之少,很多的手工匠人央視的記者是通過道聽途說或順藤摸瓜找到的,他們大多生活在偏遠山區,非常地不好找。

而鋦碗老人蔡煥根就是通過蕭山日報的電子版被他們找到的。據該欄目導演王柯慶講,以前北京城也有鋦碗師傅的,如今怎么找也找不到,真把大家急死了。看到蕭山日報電子版上的版面後,整個劇組特激動,立即派人來拍。片子拍完了,拿回劇組一看,感覺很不錯。特別是像她這個年齡,小時候都親眼見過鋦鍋鋦碗鋦大缸的,這部短片,勾起她小時候的記憶,好像一下子回到從前,覺得特別親切,因為“它是最直接的記憶,是所有人的記憶。”拍攝

為了更好詮釋殘存在世的手藝,也能讓觀眾更直接感受這些老手藝的手工魅力,《留住手藝》欄目組特地請了七位老藝人到北京演播室進行現場表演。

除了一個做秤的年紀稍輕外,其他五名手藝人都是像蔡煥根一樣的老人,他們分別來自北京、四川、甘肅等地。能到演播現場來,自然都有拿手好戲,他們中一個是篾匠,一個是皮匠,一個是剃頭的,一個是紡羊毛的。做糖畫的那位四川老先生雖說已80高壽,幹活卻非常的利索,只一會兒功夫,一條栩栩如生的龍就出現在你的面前,還有形神逼真的關雲長、趙雲等等,惹得現場的工作人員“直流口水”。

待手藝人把各自的工具往舞台上一放,人朝那兒一坐,加上那么一叫賣,嘿,時光仿佛倒流到上世紀二三十年代,人們記憶深處的手工藝就那么活生生展示在你眼前了。

《留住手藝》的開場白就在這吆喝聲中開始了。開場白像一出舞台劇,台上的老藝人好似博物館中復原的文物。這個在片場中不過是幾分鐘的鏡頭,卻足足拍了一個下午。

吃過晚飯稍作休息後,晚上七點拍攝再次開始。這次的主題是———手藝記憶,清華大學的杭間教授和中國美院的王澍教授為特邀嘉賓,蔡老是現場的表演嘉賓。節目正是從蔡老那有節奏的鑽金剛鑽的“嘶嘶”聲中開始,久違了的聲音讓兩位嘉賓及節目主持人東方月、陳斌感慨頗多。他們一起回憶童年遊戲的種種,兒時手藝的無處不在。

主持人東方月說:“電影《我的父親母親》中老手藝人把一個打碎的瓷碗鋦得滴水不漏,老外看到此處一片譁然,驚嘆這個工藝。我們想,再過二十年,驚嘆這門手藝的人也許就是我們中國人。因為我們已經很少能見到這種絕活了。”

杭間教授則感慨地說:“今天手藝在我們的生活中慢慢淡出,我們坐在這裡談手藝不是為了獵奇,不僅僅是為了懷舊。我總覺得手藝是特別大的資源,手的背後是心,像匠心獨運,得心應手,無不從這而來。傳統的手藝不光是實用的,它還留著溫情,故而值得珍惜和紀念,它是精神性的,不可替代的。”

就在嘉賓們大談特談手藝活時,一旁的蔡煥根老人低頭專心鋦他的碗。現場的那些個工作人員,甚至是節目的編導都會乘拍攝間隙圍住老人觀看鋦碗,嘆服老人絕妙而精湛的鋦碗技藝。

當老人將那隻重新補好的碗在眾人面前展示時,現場一片讚嘆聲。“不可思議,真的不可思議”主持人陳斌頗為感慨地說:“用如此簡單的工具,低廉的成本,而且不用任何粘膠劑,居然讓一隻碎碗重圓。”

對老人來說鋦一隻碗遠比拍電視來得輕鬆。對節目的精益求精,使得節目一遍又一遍的重拍,待到這部分節目錄製好,已接近晚上11點。而在一邊候場的蔡煥根老人也許太累了,中途竟然睡著了,還為此著了一點涼。

花絮

老人那手鋦碗的活是絕活,其實對於世人來說,老人那飽盡滄桑的臉和手也是一道絕好的風景。老人所到之處,無不引來眾人好奇的眼光,有些乾脆就上前好奇地打聽。在北京機場,兩名老外正巧排在老人後面,老人的這身打扮立即引起他們的興趣,兩人主動笑著與老人打招呼,指著老人手上拿著的扁擔和一把鋦過的茶壺,做了一個拉二胡的手勢,看來這兩個老外懂得一點鋦碗的門道,因為那個拉的動作是鋦碗程式中用金剛鑽打洞的典型動作。老人也笑著點點頭,他驚詫他們外國人也知道他的鋦碗技術。

此次去北京,蔡煥根老人除了帶上他的吃飯工具外,還帶上了幾十年前補過的盤子、茶壺、小茶缸。給人補了一輩子的碗,這幾件是惟一留下老人手藝的東西。當初老人及其家人並沒覺得這些補過的碗有多少價值,搬家過程中大多數給丟了,這幾件之所以留下來,是它們還能用,直到央視來拍片子,老人才隱約覺得這些東西的珍貴。去的路上,老人讓隨行的小女兒一路上捧著茶壺和小茶缸,把他認為最值錢的那隻印花瓷盤藏在他的挎包里。可誰知,一到北京那隻印花瓷盤已碎成三瓣!老人心痛得不得了,央視的工作人員看了也噓唏不已。這隻原本觀瞻用的印花盤子,臨時成了老人表演技藝的道具,結果令央視人大大嘆服了一回。他們甚至想說服老人留下一隻鋦過的碗留作紀念,但不好意思說出口,因為上次來蕭拍片時,已帶回一隻補過的碗,結果卻神秘地失蹤了。

其實,趁老人健在讓他多鋦一隻碗並不是難事,央視工作人員的謙讓會不會成為他們的終身遺憾?

攝影:郭燕