學院介紹

材料科學與工程學院科研設備先進,實驗設施優良,與許多大中型企業有著非常緊密的聯繫,在科學研究、技術開發、人才培養等方面有著長期穩定的合作關係,承擔了大量企業急需解決的重大技術攻關項目。建有汽車零部件製造及檢測技術教育部重點實驗室、重慶市模具技術重點實驗室、重慶市模具工程技術研究中心、重慶市高校特種焊接材料與技術工程研究中心、重慶理工大學上海交通大學C3P聯合中心、重慶市輕合金工程技術研究中心表面工程分中心。現有實驗室面積3300m2;擁有掃描電鏡、廣角X衍射儀、綜合熱分析儀、輝光放電光譜儀、納米劃痕測試系統、高頻脈衝離子氮化爐、多功能超高真空離子鍍膜儀、快速原型機、雷射三維掃瞄器、數控加工工具機、630噸油壓機等大型實驗儀器設備及UG、DEFORM、DANAFORM、MOLDFLOW等設計分析軟體,各種大型儀器設備總計287台(套),設備總值4000餘萬元。

近5年來,獲得了包括國家自然科學基金、軍工863項目子課題、教育部新世紀優秀人才資助計畫項目、總裝“十五”預研項目等總計300餘項,科研經費達2900餘萬元。以第一作者發表論文400餘篇,其中SCI、EI、ISTP收錄論文150餘篇,獲得發明專利8項,出版教材及專著25部。獲得國家及省部級科技獎20餘項,其中國家科技進步二等獎1項,省部級一等獎3項。科研成果被採用16項,直接經濟效益達3億元。

學院領導

院長:杜長華

黨總支書記:謝春林

副院長:楊明波

副院長:李又兵

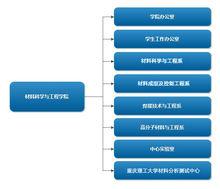

機構設定

重慶理工大學材料科學與工程學院

重慶理工大學材料科學與工程學院學院下設四個學系:焊接技術與工程系、材料科學與工程系、材料成型及控制工程系、高分子材料與工程系

學院下設兩個實驗室:中心實驗室、重慶理工大學材料分析測試中心

學院下設兩個辦公室:學院辦公室、學生工作辦公室

師資力量

材料科學與工程學院擁有一支實力雄厚、結構合理的師資隊伍。有專任教師63人,教授20人,副教授23人,具有博士學位教師比例為44%,碩士學位教師比例為32%,具有工程背景的教師比例為82.34%。擁有省部級及以上骨幹人才共13人次,其中,新世紀百千萬人才工程國家級人選1人,國務院政府特殊津貼專家2人,教育部新世紀優秀人才資助計畫人選1人,重慶市學術帶頭人2人,後備學術帶頭人1人,重慶市優秀中青年骨幹教師5人,重慶市“322”人才計畫第二層次人選1人,重慶市優秀教學團隊2個,重慶市科研創新團隊1個,校級創新團隊4個。

本科教學

材料科學與工程專業

重點學科

專業概況

材料科學與工程專業是順應西部大開發對人才的需求及我校辦學格局的調整而成立的。該專業於2002年開始招生,2005年起每年招收150餘名本科生。專業師資力量雄厚,教學和實驗條件好。專業發展思路是:立足重慶,面向西部,緊密結合區域經濟建設與社會發展,追蹤本學科的國內外先進技術和科研前沿,通過學科的交叉和集成,形成鮮明的特色和顯著的優勢,為社會培養具有創新精神的高素質的套用型人才。

◆基本規格和要求

本專業學生主要學習材料科學與工程的基礎理論,掌握材料的製備、組成、組織結構與性能之間關係的基本規律,接受金屬材料、無機非金屬材料、高分子材料、複合材料以及各種先進材料的製備、性能分析與檢測技能的基本訓練,具備材料設計和製備工藝設計、材料性能和產品質量最佳化、新材料和新工藝的研發等能力。

● 掌握材料科學的基礎理論和材料合成與製備、材料複合、材料設計等專業基礎知識;

● 掌握材料性能檢測和產品質量控制的基本知識,具有研究和開發新材料、新工藝的初步能力;

● 掌握材料加工的基本知識,具有正確選擇設備進行材料研究、材料設計、材料研製的初步能力;

● 具有較強的外語綜合運用能力,能及時了解世界科技發展動態,具有本專業必需的機械設計、電工與電子技術、計算機套用的基本知識和技能;

● 掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有初步的科學研究和實際工作能力;

● 具有較強開拓創新能力,能夠進行新材料、新工藝、新技術的探索及新設備的開發和套用。

◆主要課程

材料科學基礎、材料工程基礎、物理化學、材料實驗技術基礎、工程力學、材料物理、材料性能學、材料現代測試技術。

◆主要實踐環節

主要實踐性教學環節:軍訓、金工實習、生產實習、課程設計、畢業設計、專業綜合實驗、認識實習等,總計36周。

◆專業方向和特色

本專業以“新材料、新技術、新工藝”作為專業發展的指導思想,以套用型高級專門人才培養為目標,設立金屬材料及其套用、材料表面工程、材料連線技術與自動化、建築與裝飾材料四個專業方向。通過“導師制”等措施和方法引導學生參與教師的科研工作,以達到培養和提高學生創新能力和科研能力的目的。注重實踐環節,加強與廠礦和科研院所的橫向協作,建立實習基地,培養學生理論聯繫實際的能力。

1、金屬材料及其套用專業方向

要求學生學習材料科學的基礎理論,主要掌握金屬材料及其熱處理工藝及設備設計。通過對零部件的失效分析、選擇合適材料和制定熱處理工藝以提高材料的性能、質量和壽命,並能開發新的材料及工藝。專業方向主要特色課程:金屬材料學、熱處理原理及工藝、熱處理設備及自動化、合金設計及熔煉等。

2、材料表面工程專業方向

要求學生成為對各種新型材料、金屬材料、無機非金屬材料、高分子材料的表面工程、製備工藝、設備設計、微觀機構與各種套用性能關係的理論與套用基礎研究的套用型人才。專業方向主要特色課程:材料表面與界面、表面工程及再製造、材料腐蝕與防護、摩擦與磨損等。

3、材料連線技術與自動化專業方向

培養具備材料科學理論知識,掌握先進連線及其自動化技術,能從事連線工藝設計及設備製造、連線過程的自動控制、連線生產管理及質量控制的複合型人才。專業方向主要特色課程:材料連線基礎、連線方法與工藝、焊接設備及自動化、焊接結構工程和現代連線技術等。

4、建築與裝飾材料專業方向

培養具備無機非金屬材料的基礎理論,掌握無機材料特別是建築與裝飾材料製備的基本方法和工藝過程,具有從事建築材料的工程套用並能進行建築裝飾設計的高級工程技術人才。專業方向主要特色課程:無機材料與工藝、建築製圖、建築材料概論、裝飾材料、建築裝飾設計與施工等。

材料成型與控制工程專業

(一)業務培養目標

本專業致力於培養德、智、體、美全面發展,適應人類社會和科學技術發展需要,掌握材料、機械與控制等多學科綜合知識,熟悉材料成型方法和工藝,具備從事材料成型工藝技術和模具裝備的研究、開發、設計、製造、管理等方面的技術能力和工程實踐能力,具有良好的團隊協作精神與創新意識、較強的學習能力與交流能力的高素質套用型高級專門人才。

(二)基本規格和要求

本專業學生主要學習機械和材料工程特別是各類材料成型工藝的基礎理論,學習電子技術、計算機技術和信息處理技術的基本知識,受到現代機械工程師的基本訓練,具有從事各類材料成型工藝及相應機械產品設計、製造及設備控制、生產組織管理的基本能力。

畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:

1、具有較紮實的自然科學基礎、一定的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用國語的表達能力;

2、較系統的掌握本專業領域寬廣的技術理論基礎知識,主要包括力學、機械學、電工電子技術、材料成形工藝基礎、控制工程基礎等基礎知識;

3、具有本專業必需的製圖、計算、實驗、測試、文獻檢索、計算機套用等基本技能;

4、具有本專業領域必需的專業知識,了解其科學前沿及發展趨勢;

5、具有較強的科學研究、設計開發及組織管理能力;

6、具有較強的自學能力、創新意識和較高的綜合素質;

7、掌握一門外國語言,具備聽、說、讀、寫的基本能力和查閱本專業外文文獻的能力;

8、掌握體育知識和科學鍛鍊的基本技能,養成鍛鍊身體的習慣,身體健康,達到大學生體質健康標準。

(三)主幹學科

材料科學與工程、機械工程。

(四)主要課程

機械製圖、理論力學、材料力學、材料科學基礎、機械設計、機械原理、電工電子技術、模具製造技術、機械製造技術基礎、材料成形原理、模具CAD/CAM/CAE、衝壓工藝及模具設計、材料成型設備等。

(五)主要實踐環節

主要實踐性教學環節:包括軍訓、工程訓練、認識實習、生產實習、課程設計、畢業設計等。

(六)專業特色和方向

材料成型與控制工程專業秉承“加強基礎,拓寬口徑,提高能力”的原則,注重學生綜合素質培養,注重學生學習能力和社會適應能力的培養。按材料成形專業大類招生、寬口徑培養,分方向出人才的培養模式。開設了模具技術及計算機輔助工程、塑性成形工藝及設備和精密鑄造及裝備自動化三個專業方向。

方向一:模具技術及計算機輔助工程

培養學生具有材料成型及其控制的基礎理論、學科知識和專業技能。著重培養學生材料成形工藝、模具設計製造、計算機輔助設計(CAD)、輔助製造(CAM)和輔助工藝分析(CAE)等方面的能力。本方向特色課程有《材料成形原理Ⅰ》、《金屬塑形成形工藝及模具》和《模具數位化製造工程》。

方向二:塑性成形工藝及設備

培養學生具有材料成型及其控制的基礎理論、學科基礎和專業技能。學生著力學生掌握金屬材料成形的理論,工藝及模具設計、材料成形計算機輔助工藝分析(CAE)以及材料成形設備的設計與使用等方面的能力。本方向特色課程有《材料成型原理Ⅰ》、《衝壓工藝及模具設計》和《鍛造工藝及模具設計》。

方向三:精密鑄造及裝備自動化

培養學生具有材料成型及其控制的基礎理論、學科基礎和專業技能。使學生在金屬材料學的基本理論、精密鑄造成形工藝、鑄模設計以及鑄造裝備自動化、鑄造成形的計算機輔助分析方面具有能力和特色。本方向特色課程有《材料成型原理Ⅱ》、《合金設計與熔煉》和《鑄造工藝及裝備》。

高分子材料與工程專業

(一)業務培養目標

本專業培養適應我國社會主義現代化建設需要,德智體美全面發展,愛崗敬業,具備高分子材料及工程等方面的知識,能在高分子材料的合成、改性和成型加工等領域從事科學研究、技術開發、工藝和設備設計、生產管理等方面工作的高素質套用型高級專門人才。

(二)基本規格和要求

本專業學生主要學習高聚物化學與物理的基本理論和高分子材料的組成、結構與性能知識及高分子成型加工技術知識。

畢業生應獲得以方面的知識和能力:其一,掌握高分子材料合成和改性的方法;其二,掌握高分子材料組成、結構和性能的關係;其三,掌握聚合物加工流變學、成型加工工藝和成型模具設計的基本理論和基本技能;其四,具有對高分子材料進行改性和加工工藝研究、設計和分析測試,並開發新型高分子材料及產品的初步能力;其五,具有一定的外語和計算機套用的能力。

(三)主幹學科

材料科學與工程

(四)主要課程

高分子化學、高分子物理、理論力學、材料力學、機械設計、機械原理、高分子材料成型機械、高分子材料成型模具設計、高分子材料成型工藝學、聚合物改性原理及方法、高分子材料與套用、模具CAD/CAM、模具CAE、塑機及模具製造技術、現代測試及表征技術等。

(五)主要實踐環節

主要包括軍訓、機械製造基礎訓練、電子技能訓練、認識實習、生產實習、課程設計、專業綜合實驗、畢業設計、社會實踐等。

(六)專業特色

本專業以高分子材料成型加工為特色,根據“加厚基礎、拓寬口徑、增強能力、提高素質”的複合型工程技術人才的培養模式,注重實踐環節,強化基礎、實驗動手能力,相關專業課程教育結合教師科研項目進行,實現教學與科研互補,在公司、科研院所建立實習基地,培養學生理論聯繫實際的能力。因此,學生具有嚴格工程訓練的背景、較強的適應能力,反映出基礎強、上手快的特點,成為既有堅實的高分子材料基礎理論、加工工程理論和先進成型技術知識,又具有高分子材料加工機械和成型模具設計能力的高素質套用型高級工程技術人才。

焊接技術與工程專業

(一)業務培養目標

本專業培養德、智、體、美全面發展,具有紮實的焊接技術與工程專業基礎知識和較強的焊接工程套用實踐能力,具有一定的創新精神與能力,在本專業的工程實踐中能夠進行生產及工藝設計、試驗研究等工作的高級焊接工程技術人才。學生畢業後能在船舶、機械、電子、化工及國防工業等領域從事焊接技術與工程方面的試驗研究、開發設計等方面工作。

(二)基本規格和要求

本專業學生主要學習材料科學、焊接冶金及金屬焊接性、材料連線方法與設備、焊接結構工程和電子微連線技術與材料等方面所必需的基礎理論和專業知識,並有一定的工程技術知識及初步的技術經濟分析、經營管理方面的知識。

本專業畢業生應獲得以下幾方面的知識與能力:其一,樹立正確的人生觀、價值觀和道德觀,自覺運用馬克思主義立場、觀點和方法分析和解決問題;其二,具有紮實的自然科學基礎,較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的能力;其三,較系統地掌握本專業領域寬廣的基礎理論與專業知識,主要包括材料科學、工程力學、電工與電子技術等;了解學科前沿及發展趨勢;其四,具有本專業必需的製圖、計算、測試、文獻檢索和基本工藝操作等基本技能;其五,熟練掌握一門外國語,具有較強的計算機和外語套用能力;其六,較系統地掌握本專業領域的理論基礎知識,掌握焊接冶金及金屬焊接性、材料連線方法與工藝、焊接結構工程和電子微連線技術與材料等方面的基本知識與技能,了解本學科前沿及最新發展動態。

(三)主幹學科

材料科學與工程、機械工程。

(四)主要課程

機械原理、機械設計、電工技術、電子技術、材料科學基礎、焊接冶金學、焊接結構工程、材料連線方法與工藝、焊接電源及控制、材料焊接性、壓力焊、電子微連線技術與材料、焊接檢驗、焊接自動化等。

(五)主要實踐環節

主要實踐性教學環節:軍訓、機械基礎技能訓練、課程設計、認識實習、生產實習、畢業設計等,總計36周。

主要專業實驗:物理化學實驗、材料實驗技術基礎和焊接綜合實驗等。

(六)專業特色

1.注重學科交叉和實踐化教育

焊接技術與工程專業是一門集機械學、電工電子學、工程力學、材料學、自動控制技術、計算機技術等學科的綜合性、交叉性學科,並具有突出的實踐性。本專業教學以培養學生多學科知識的綜合運用為基礎,拓寬學生的知識面,強調實踐性訓練,密切理論與實踐的結合,提高解決工程實際問題能力,進行工程師的基本訓練。

2.注重微連線方面人才的培養

為了適應重慶市電子信息產業的迅速發展,立足於電子封裝技術發展前沿,開設微連線方面的理論和實踐課程,大力培養電子微連線技術和微連線材料方面的人才,為重慶新型的電子產業的發展奠定良好的人才基礎。

精品課程

| 課程級別 | 課程名稱 | 課程負責人 |

| 市級精品課程 | 《材料成形技術基礎》 | 鄧明 |

| 市級精品課程 | 《材料成形原理》 | 張馳 |

| 市級精品課程 | 《材料科學基礎》 | 楊明波 |

| 市級精品課程 | 《工程材料》 | 葉宏 |

| 校級精品課程 | 《材料工程基礎》 | 楊明波 |

重點課程

| 課程級別 | 課程名稱 | 課程負責人 |

| 校級重點課程 | 《現代材料測試技術》 | 劉成龍 |

| 校級重點課程 | 《材料性能學》 | 田中青 |

| 校級重點課程 | 《材料實驗技術基礎》 | 楊明波 |

研究生教學

科學碩士

材料學碩士學位授予點

材料學2005年獲得碩士學位授予權,2007年開始招生。經過多年的建設和發展,擁有一支由20餘名正、副教授組成的具有深厚專業理論、豐富工程經歷以及較強科研能力的師資隊伍,在材料強化、薄膜、塗層製備及界面物理化學、功能材料及製備技術、現代連線材料及製備技術等領域具有明顯的特色與優勢,近3年已完成國家及省部級科研項目100餘項,累計科研經費400多萬元,目前在研科研經費300餘萬元,教師發表科研論文300餘篇(其中被SCI、EI、ISTP等收錄50餘篇)。

本專業依託重慶市輕合金工程技術研究中心表面工程分中心、重慶市模具技術重點實驗室、重慶市模具工程技術中心和重慶工學院電子材料及表面工程研究所等科研機構,為研究生提供了良好的學習、科研條件。

材料學碩士研究生培養目標:

1.掌握馬克思主義基本理論,擁護社會主義制度,熱愛祖國,遵紀守法,具有良好的道德品質。有獻身科學的事業心、合作精神和創新意識,能積極為社會主義現代化建設服務。

2. 具備本學科堅實的基礎理論和系統的專門業務知識及較強的實踐技能;熟悉所從事的研究方向的科學技術發展和動向;具有較強的科研開發能力、創新能力、適應能力和競爭能力,能勝任本學科領域的科學研究、教學工作或獨立擔負工程技術工作。

3. 掌握一門外國語,能比較熟練地閱讀本專業的外文資料,具備一定的科技外語寫作能力。同時要求具備一定的計算機套用能力。

4. 具有健康的體魄。

主要研究方向:

1.材料強化、失效及保護

以金屬材料強化、失效及保護為研究內容,重點開展化學熱處理強化、雷射熱處理強化、鍍層和機械強化、材料的腐蝕與防護、零部件的失效分析與預防、材料的摩擦磨損等研究。

2.薄膜、塗層製備及界面物理化學

以表面薄膜和塗層為研究內容,重點進行基於物理氣相沉積、化學氣相沉積、熱噴塗、電鍍和電刷鍍等的薄膜或塗層製備及其工藝最佳化、薄膜或塗層的性能及其與基體的作用關係和相應的界面物理化學等研究。

3. 功能材料及製備技術

以高性能功能材料及其製備技術為研究內容,重點開展潤滑功能材料及其製備技術、引線框架材料的設計與開發、貴廉金屬複合材料及其製備技術和信息功能陶瓷材料及其製備技術等研究。

4.高性能結構材料

以新型輕合金材料為研究內容,重點開展鎂合金、鋁合金和鈦合金等高性能新型輕合金材料的設計和製備以及合金組成、結構與性能間的關係、加工工藝對合金組織和性能的影響等研究。

5.現代連線材料及製備技術

以先進材料的連線技術和材料的先進連線方法為研究內容,重點開展微連線材料設計與製備、綠色連線材料設計與製備、輕合金材料的先進連線技術和變極性等離子焊接技術等研究。

學習年限:

1.全日制攻讀碩士學位研究生的學制為3--年,一般不能延長。其中課程學習時間1-1.5年,正式開題報告通過後的學位論文工作時間不少於1年。

2.因特殊原因不能按期完成學習任務,應由研究生本人在規定的學制結束前三個月提出書面申請,經導師、所在二級學院同意,研究生處審核,分管校領導批准,可適當延長在校學習年限,但最長不得超過5年。

材料加工工程碩士學位授予點

材料加工學科經過十幾年的建設,在塑性成形技術、模具數位化製造等領域有了較大的發展,成為重慶市重點學科,重慶工學院品牌專業。目前有正、副教授13名,享受國家政府津貼學術帶頭人2人,重慶市學術帶頭人1人和後備學術帶頭人2人。本學科依託重慶市模具技術重點實驗室、重慶市模具工程技術研究中心、重慶工學院-上海交大C3P聯合中心等科研機構,科研項目多、研究經費充足;近3年來本學科完成了近200項國家、部委及橫向科研項目,累計完成科研經費500多萬元,在研科研項目經費近200餘萬元;發表論文300多篇,專著、教材10餘部,獲得專利近20項,國家科學技術進步獎二等獎1項、重慶市科學技術進步獎7項、中國汽車工業科學技術進步獎三等獎1項。本學科與國內外著名大學和公司建立了廣泛的科技合作和學術交流,形成了以培養高層次材料科學與工程人才為主的產、學、研基地。有六個專業實驗室,實驗教學面積近1000㎡;設計分析軟體齊全、加工檢測設備先進,擁有大精設備及常規設備20餘台(套),設備資產總值800餘萬元。

材料加工工程碩士研究生培養目標為:

1.掌握馬克思主義基本理論,擁護社會主義制度,熱愛祖國,遵紀守法,具有良好的道德品質。有獻身科學的事業心、合作精神和創新意識,能積極為社會主義現代化建設服務。

2.具有嚴謹的治學態度和科學作風,在材料加工工程領域內掌握較強的材料、力學、機械、電子基礎及控制理論,寬廣、深厚的材料現代加工專業知識和熟練的計算機仿真套用能力;具有較強的科研開發能力、創新能力、適應能力和競爭能力,能勝任本學科領域的科學研究、教學工作或獨立擔負工程技術工作。

3.掌握一門外國語,能比較熟練地閱讀本專業的外文資料,具備一定的科技外語寫作能力。

4.具有健康的體魄。

主要研究方向:

1.板料成形及其模具技術

主要開展板狀零件精密成形和大型、複雜零件成形工藝及控制;模具計算機輔助設計(CAD)、板料成形過程的計算機模擬與仿真分析(CAE)等方面的技術研究與套用。

2.精密成形技術及套用

主要開展零件的精密體積成形、精密鑄造成型工藝及裝備技術;成形過程的計算機模擬與仿真分析(CAE)等方面的技術研究與套用。

3.高分子成型加工及模具技術

主要開展高分子材料成型工藝及模具技術;成型過程的計算機模擬與仿真分析(CAE);高分子材料成型新技術、新工藝;高聚物合金化、高性能化、功能化等方面的技術研究與套用。

4.模具數位化製造及其特種加工

主要開展模具計算機輔助設計與製造(CAD /CAM);模具精密製造技術;快速原型套用技術;模具網路化製造及特種加工等方面的技術研究與套用。

學習年限:

1.本專業碩士研究生在學期間應完成總學分最低不少於26學分,(最高不超過36學分)。其中課程學習總學分不得低於24學分(課程學分要求中,學位課程不少於15學分,非學位課程不少於9學分);實踐環節應完成2學分。

2.跨學科或同等學力的考生,需要至少補修3 門本專業本科生必修的主幹課程(隨本科課程學習並考試及格方為合格)。補修課程不記學分,也不能沖抵實踐環節的必修學分。

科學研究

科研平台

汽車零部件製造及檢測技術教育部重點實驗室

電子材料及表面工程研究所

重慶市高校特種焊接材料與技術工程研究中心

重慶理工大學上海交通大學C3P聯合中心

重慶市輕合金工程技術研究中心表面分中心

重慶市模具工程技術研究中心

重慶市模具重點實驗室

科研成果

獲得國家科技進步二等獎1項,重慶市科技進步一等獎2項;重慶市科技進步二等獎1項,三等獎5項;在國內外學術期刊及學術會議上發表學術論文450篇,其中被SCI、EI、ISTP收錄150餘篇;出版教材及專著25部;獲得專利30項;承擔了國家自然科學基金、國家863、總裝“十五”重大預研項目、國家科技攻關計畫項目、教育部優秀青年教師資助計畫項目、重慶市重點攻關項目等縱向項目及橫向課題160項,累計科研經費:3000餘萬元,直接經濟效益達3億元。科研成果被企業廣泛採用,取得了顯著的經濟效益和社會效益。