概況

榮昌縣清流鎮地處榮昌縣西北角,是榮昌縣西北邊陲重鎮,素有民族之鄉、生態之鄉和渝西生態肉牛養殖基地之稱。

距縣城45公里,距四川內江高鐵新區28公里,幅員面積26.14平方公里。

清流河

清流河地形以方山中丘為主,土壤以黃壤為主,海拔高度為350米,屬亞熱帶季風地區,年平均氣溫18℃,最高氣溫39.9℃,最低氣溫3.4℃,無霜期320天左右,日照1280小時左右,降雨量1117毫米左右,雨量充足,土壤、氣候、光照等適合草木生長和草食動物繁衍。

鎮東南與盤龍鎮接壤,東北與吳家鎮相接,西南與遠覺鎮相連,西北與內江市東興區平坦鄉隔河相望。

轄3個自然村和1個社區,35個社,總人口為1.6萬餘人,共有12個少數民族(其中以回民為主,是榮昌縣有名的回胞之鄉)。

全鎮以農業為主,糧食作物主產為玉米、油菜、水稻;經濟作物以塔羅科血臍、巨桉、花生為主;畜牧業以肉牛、生豬、雞為主。

有學校3所(清流鎮民族中學、清流鎮民族國小、村小),醫院1個,金融機構2個,畜牧站1個,派出所1個。

清流鎮有耕地10734.8畝。其中田7476.1畝,土3258.7畝,人均耕地0.7畝,人口密度為500人/平方公里

建制沿革

——清流鎮的由來和發展尋蹤

在榮昌縣北部,有一條流淌不息的河流,叫清流河。因為這條河,當地就有了“清流”這一詩情畫意的名字。不過,這裡以前並不叫清流,而叫銅鼓,和現在榮昌北部的另一個銅鼓鎮同名。

【風雨銅鼓橋】

在距離清流鎮政府一公里遠的地方,有一座橫跨清流河的單拱石橋。

清流鎮

清流鎮“清流鎮是我們的‘油鹽場’。”河對面,銅鼓橋頭的村民說。他們是四川省內江市東興區平坦鄉的村民。當初,重慶直轄,有訊息說準備把他們那一片都劃歸重慶,為此,他們高興了好一陣,“我們到平坦鄉太遠了。”因為他們經常到清流鎮交易,雖然場鎮規模和交易規模並不大,但清流成為名副其實的“邊貿市場”。銅鼓橋橋面深深的凹痕,記錄了古往今來過橋的腳印,也見證了這座橋兩端的經濟社會發展。

橋附近年齡大一點的村民都記得,以前,銅鼓橋兩端的岸上,有石碑、石牌坊。“清流這邊,是一座石碑,碑上刻了好多字,還有很多名字。平灘那邊,是一座廟,廟外有一些石牌坊,牌坊上也刻很多字。破四舊的時候,這些東西都被破壞了。”據當地村民說,這座橋大約修建於清朝,以前橋面是三塊石板,後來修繕過幾次,橋面就成了兩塊石板。

上個月,清流鎮政府和平坦鄉達成協定,各自修繕銅鼓橋在自己轄區內的部分。“我們和平灘的界限在清流河中心。”銅鼓鎮黨委書記周林春和鎮長李剛都這樣說,“這座橋因為年辰久了,有些地方已經很危險,尤其是河面漲水的時候,這座橋好些地方要淹沒,更危險。但是平灘那邊很多村民要過來趕場,再加上河對面有100多名學生在這邊上學,每天都要從橋上經過。考慮到大家的出行安全,所以我們和平坦鄉商量之後,決定共同出資維修銅鼓橋。”雖然僅僅一河之隔,但是清流的經濟發展狀況要好於平灘,“當時他們還開玩笑,說我們的經濟好一些,修橋要多出點錢。”周林春笑著說。

從銅鼓橋回來,領路的一位村民還帶領記者去離橋不遠的村里看了幾塊上千斤的石頭。據村民介紹,這裡當時有一座糖廠,這幾塊石頭當時就是榨甘蔗用的。那時候,不僅是清流本地,河對面的平灘也一樣大片大片地種著甘蔗。從他的描述中,不難想像當年成群結隊的馬匹馱著甘蔗過橋來的情景。

清流河

清流河【銅鼓大王和銅鼓沱】

當地村民介紹,現在的清流鎮政府旁邊,以前是一座碼頭。碼頭旁有一座廟,廟裡供奉著不少菩薩,其中最大的一尊菩薩兩米多高,手執鋼鞭,大家叫他銅鼓大王。銅鼓大王能鎮邪,這是當地人最愛說的。

傳說,不知道哪朝哪代,銅鼓鎮出了一位大官,在當時官至宰相。這么偏僻的地方出了這么大一個官,當地人感到很自豪,於是自發為他塑像。這樣一代傳一代,這位宰相慢慢地就被傳說成了神,被封為銅鼓大王,能祛邪避邪。這個傳說至今還被當地人津津樂道。

為什麼叫銅鼓大王,這和當時的地名來源有關。清流河在清流境內有十多公里,其中有個神秘的洄水沱。究竟有多神秘?當地人說,1973年大旱,其他地方的水基本幹了,唯獨這個地方有水。村民搬來兩台35千瓦的電動抽水機,連續抽了10來天,那水卻絲毫不見枯竭,有人為了丈量這個沱究竟有多深,專門砍了竹子,破竹成蔑,30多來條10多米長的竹篾連起來,還是沒探到水底。這個洄水沱,有的說下面有一個銅鼓,說是原來就有一面很大的銅鼓,破四舊的時候被人推下水去了,地點就在這個洄水沱。另一種說法似乎更可信一些。說是這個洄水沱上面大,下面小,像一口倒置的巨大銅鐘,銅鼓就是因此得名。

還有一種說法,也是關於銅鼓鎮的名稱來歷。據解放後擔任清流鎮第一任正鄉長的呂紹章說,以前其實也不叫銅鼓鎮。因為清朝時期在當時的爛糖房(現在的清流社區四社)發生了一起“孝子殺父”案(兒子把父親殺死了。按照當時的法律,要“改州換姓”,“三里該斬、五里充軍”,也就是說距離殺人地點三里內的所有人全部該斬、五里內人員要充軍,所以改為銅鼓鎮。

無論銅鼓大王的塑像還是銅鼓沱的神秘,如今都只能在人們的語言中活靈活現。而實實在在的是,無論是否沾光於曾經的“銅鼓”兩個字,大家如今的生活都比原來過得好。

【水碼頭和“小台灣”】

清流以前是個水碼頭。這是採訪中大家共同的說法。交易最多的,是私鹽和煤炭。清流河全長一百多公里,上游經吳家鎮一直通到四川安岳縣的李家鎮,下游一直通往沱江。

“以前,清流有個鹽廠,但是出產的鹽巴質量不高。”當地一位村民說,自貢出產的鹽巴,通過水路,從內江運送到榮昌境內,就在清流的碼頭轉運,因為不通公路,所以轉運到此,這以後的陸路,全靠馬匹轉運到榮昌和附近區域。與之相呼應的是,榮昌和附近區域出產煤炭,也是依靠馬匹運到這個碼頭,再通過水路轉運出去,“每天都有100多匹馬在駝運。”這種狀況一直持續到解放前夕。

因為這裡當時並未里設立正式的官府治所,基本上是民間自發形成的市場,所以繁盛的碼頭經濟帶來的是江湖色彩濃郁的袍哥文化,這也造就了這裡土匪橫行的局面。“那時候這裡除了保長,剩下的都是袍哥大爺,沒有其他當官的了。”

“以前,這裡被稱為‘小台灣’。”採訪中,一些年紀大一點的居民還能想起一星半點的傳說。“小台灣”,是因為類似於古代台灣特殊的地理位置而命名。地處榮昌、安岳、內江的交界地帶,沒有官府的治所,缺少規範的行政管理,照現在的說法就是“三不管地帶”。這樣的地方,那樣的朝代,再加上繁盛的經濟,沒有土匪絕對是一大奇蹟,因此這裡當時土匪橫行是很自然的事情。

呂紹章說,剛解放時,自己在這裡當武裝隊長,1951年,清流解放後的第一件大事就是鎮反,剿滅土匪。1952年,這裡開始進行土改。

民族廣場

民族廣場【從銅鼓到清流】

“以前這裡估計比吳家鋪還大。”當地一些年老的居民說。他們的說法,得到鎮政府一些熟悉當地情況的人的贊同。他們說,現在的鎮政府和學校的地下,有很多石頭,這些石頭有的是牆腳石,有的是街面鋪設的地板石。似乎與他們的說法相印證,一位工作人員還帶領記者看了幾座古墓。儘管古墓里的陪葬早已被盜竊一空,但從現存墓葬的規模看,絕對是有錢人家的墓地。據說,還有墓地被發現時以巨大鐵鏈鎖住墓門,連盜墓賊也毫無辦法,墓前還有大缸,缸內裝滿了燈油,被人發現的時候,缸里的長明燈還沒熄滅。

而在清流鎮的“四門子”,也就是現在的永興寺村一社,在一塊巨大的石壁上,有一尊菩薩,被當地人稱為“靈官菩薩”。在靈官菩薩旁有兩塊碑刻,一塊是清朝乾隆年間的,另一塊是清朝道光年間的。據說有人從這兩塊碑刻中發現玄機,在菩薩四周的幾塊巨石中,找到了許多元寶。

種種傳說相互印證,讓人感覺這裡以前的確繁華。

但這些繁華早已成了過眼煙雲。隨著歷史車輪的不斷前進,這裡也迎來了新時代。

據原縣政協副主席黃石聲在《榮昌縣各鎮的人文歷史概況》中介紹,“解放前,此地是仁義、盤龍、吳家通往內江的水路交通要道,商旅川流不息。

改革開放以來,清流鎮的經濟社會也逐步發展起來。因為這裡是回族的聚居地,回族的民族習慣讓他們和牛羊更加親密。村民不僅從外地買來肉牛飼養,還逐步在本地興起了牛市場。附近的農民交易肉牛、乳牛,都願意來這裡。“清流街上有一個茶館,是大家談牛生意的固定場所。”當地人介紹說,一般是逢場天交易,交易量最大的時候,一場有七、八十頭牛,平常也有二、三十頭牛的交易量。近幾年來,清流更是朝著“渝西肉牛養殖基地”的目標加快了腳步。

榮昌清流鎮是重慶回族相對聚居的地方,清流鎮回族歷史與巴蜀歷史是不可分割的,追憶巴蜀的歷史,據回族史料記載可上溯到唐代末期,唐德宗貞元十七年公元801年劍南西川節度使韋皋部將杜毗羅在南詔軍的配合下曾俘虜2萬的“大食”兵(大食:指中國唐、宋時期對阿拉伯人、阿拉伯帝國的專稱和對伊朗語地區穆世林的泛稱),本應由杜毗羅帶到四川,但後來不知去向。公元880年唐僖宗廣明元年,黃巢起義攻克長安。公元881年,唐僖宗逃亡成都,隨行人中就有波斯人,後來波斯人定居成都繁衍生息,距今已有千年的歷史,但大批回民還是元代遷居四川後得以擴大。明末清初,因戰亂,湖北麻城、孝感等地部分回族遷徙來到榮昌清流定居。

回民

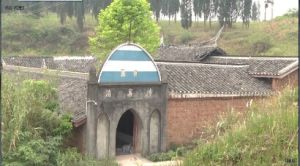

回民榮昌縣清真寺位於重慶市榮昌縣清流鎮清流村。清代光緒二十二年(公元1897年),在回族知名人士海安志的提議下,穆世林民眾集資、募捐,創建了榮昌縣清真寺。駐寺阿訇實行聘請制,歷任該阿訇有:海志安、馬洪光、馬華軒、買俊三、馬錫稱、馬秀夫、沙仁齋等人。解放前駐寺阿訇生活費是穆世林民眾資助供給,解放後由縣財政補助生活費。黨的十一屆三中全會後,落實黨的宗教信仰自由政策,清流鎮清真寺恢復開放為宗教活動場所,市、縣政府幾次撥款進行了專項維修,重慶市伊斯蘭教協會給予過經費支持。清真寺現有建築面積550平方米,有回民墓地2畝。

行政區劃

清流鎮1953年建鄉,因境內有座永興寺,即名永興鄉。1958年公社化時,與玉方鄉和吳家鎮合併,成立吳家人民公社。1962年單獨成立永興人民公社。1981年地名普查時,因地處清流河畔,即更名為清流人民公社。仍屬吳家區轄。1994年,建制調整,撤區建鎮,為清流鎮。2001年6月,又一次建制調整,撤鄉並鎮,仍為清流鎮。

風景名勝

伊斯蘭風情小鎮位於清流鎮,是榮昌縣少數民族相對聚居的邊陲鎮,是榮昌縣唯一的民族鎮。

開齋節

開齋節每年7月29日,是伊斯蘭曆10月1日,隨著一個月封齋的結束,穆斯林迎來了開齋節。當天,來自清流鎮、吳家鎮、盤龍鎮以及四川內江平坦鄉等周邊鄉鎮的200餘名回族穆斯林民眾聚集在清流鎮清真寺做禮拜,歡慶開齋節,祈求幸福和諧。

開齋節

開齋節開齋節是伊斯蘭三大宗教節日之一,伊斯蘭教法規定,伊斯蘭曆每年9月為齋月,凡成年健康的男女穆斯林,都應全月封齋,即每日從拂曉至日落禁止飲食、娛樂和房事。齋月結束後的第二天,穆斯林們將聚集在清真寺做禮拜,以無比喜悅的心情歡度開齋節的到來。

清真寺

位於清流鎮清流社區二社,是渝西地區唯一一所伊斯蘭教宗教活動場所。始建於清光緒22年,由在成都皇城寺學習畢業的海安治阿訇牽頭修建大殿,十多年後再經廣大穆斯林民眾集資及外地募捐款項修建下廳及兩邊廂房。整個清真寺占地面積約600平方米,其中大殿約100平方米,附屬房屋建築面積約500平方米(包括廚房、阿訇住房、沐浴房、接待室、保管室、下廳、殯葬室等)。清真寺屬傳統中國式四合院建築,大殿主體是穿木結構,其他房屋經維修後改建成磚木結構。大殿脊樑頂部現仍保存有各種手工雕塑,屬於花草蟲魚之類,極富歷史價值。

清真寺

清真寺清流鎮油菜花觀賞基地

清流鎮油菜花觀賞基地位於清流鎮社區和馬草村,總面積近萬畝,菜花觀賞核心區5000畝,距縣城48公里,交通十分便利。

“油菜花開滿地黃,叢間蝶舞蜜蜂忙;清風吹拂金波涌,飄溢醉人濃郁香”。每到春季,在清流鎮場鎮周邊與沿河兩岸上萬畝油菜花競相怒放,綠色的葉子烘托著黃色的花瓣,濃郁的花香引來眾多的彩蝶與蜜蜂飛舞,一望無際的金色花海與場鎮獨特的伊斯蘭建築風貌交相輝映,呈現出海市蜃樓的景象,使人感覺置身於異域的國度。蕩舟清流河,兩岸美麗的風景令人陶醉,讓人流連忘返。

銅鼓橋

銅鼓橋在距離清流鎮政府一公里遠的地方,一座單拱石橋橫跨清流河。這座橋,被當地人稱為銅鼓橋。銅鼓橋一端連著清流的土地,另一端連線的卻是四川的土地。這一特殊的連線方式,也使得銅鼓橋成為清流鎮通往重慶行政區域外的唯一的橋樑。銅鼓橋始建於清朝,全長74.5米,寬1.4米,厚0.55米,橋面由兩塊石板鋪就而成。粗糙的橋板上,留下了昔日馬車和人們的足跡踏痕,似在訴說著歷史的滄桑。

銅鼓橋

銅鼓橋靈泉寺

位於清流鎮沙子坡(榮昌縣的西北角),是吳家、盤龍、遠覺、清流四鎮的交點處,距離縣城55公里。靈泉寺始建於1904年,因葉觀音的靈感和四方井的泉水清甜,故取名為靈泉寺。整個寺廟占地面積20畝,建築面積1200平方米。寺內建有大雄寶殿、觀音殿、天王殿以及客堂、僧人住宅,會議室、辦公室、接待室等設施。其中:大雄寶殿內供有三尊大佛和南海觀音、文殊、普賢、西方三聖、十八羅漢;觀音殿內供有十二緣覺、觀音、文殊、普賢、地藏、藥師佛;天王殿內供有彌勒佛、四大天王、韋馱、珈藍。

沙子坡靈泉寺

沙子坡靈泉寺清流河

清流河沿河兩岸,高山、平壩交錯分布,樹竹翠綠成蔭,倘若乘船沿河觀光,那碧波蕩漾,連著兩岸秀麗的自然和人文景點風光,定會讓人心曠神怡,感到“船在河中行,人在畫中游”。山清水秀,山河秀美,讓你留戀。

清流河是當地的魂與根,孕育了這裡樸實的人民和獨特的文化,如同其名,這條河很安靜,沒有巨濤駭浪,河水常年緩緩流動,一片深藍的透明,藍得賞心悅目,透得清清楚楚。每當夜幕降臨,迷離的夜空,灰黑色的天際懸著一輪金色的孤舟,載著滿倉的夢想,駛向雲層深處;涼風微微的吹襲著黑夜的素紗,撣掉歲月的風塵;融融的月光靜靜的流淌,沖斷記憶的決堤;零星點點,柔柔的灑在樹葉上,泛出淺淺的綠。河堤兩岸,垂柳和魚尾蕉含羞相望。左側幽深的河水,右側是千畝油菜花基地。花地中間,阡陌交通,既可遠觀,亦可深入其中盡情享受大自然的安逸。

清流河

清流河人口民族

清流鎮總人口為15922人。回族、土家族、彝族、侗族、白族、苗族、蒙古族、傣族、傈僳族、高山族、瑤族、壯族等12個少數民族,其中以回族為主,是榮昌縣有名的回胞之鄉。2013年總人口為15192。是榮昌縣有名的回胞之鄉。2007年出生人口為169人,政策性生育率為73.37%。

回民

回民全鎮有少數民族1109人(包括布依族、彝族、藏族、白族、苗族、蒙古族、佤族、傈僳族、布朗族、壯族、回族等11個少數民族),其中以漢、回族為主,共1047人,是渝西川東地區唯一的回民之鄉。

清流鎮山清水秀,回民民族風情特色十分濃郁。至今,渝西川東地區的穆斯林民眾每年仍到清流清真寺參加現任阿訇主持的民俗活動。這裡生活的回民仍然保留和傳承著民族的特色,與全世界穆斯林一樣歲歲年年慶祝著自己的節日,開展著豐富多彩的民俗活動。在日常的生活中也能常看到男子戴上小白帽,穿白長袍或對襟服,女子戴各種花色的頭巾、穿坎肩、著黑色長袍或半長袍的民俗風情。清流鎮是回民民風民俗保存較為完整的地區,也是重慶市回民最為集中的聚居地。

在清流鎮這塊熱土上生活著13個民族,在黨和政府的關懷下,他們相互尊重,安居樂業,和睦相處,其樂融融,共同創建了重慶市民族團結進步示範村,民族村寨等榮譽稱號。

全鎮有少數民族1109人(包括布依族、彝族、藏族、白族、苗族、蒙古族、佤族、傈僳族、布朗族、壯族、回族等11個少數民族),其中以漢、回族為主,共1047人,是渝西川東地區唯一的回民之鄉。

清流鎮山清水秀,回民民族風情特色十分濃郁。至今,渝西川東地區的穆斯林民眾每年仍到清流清真寺參加現任阿訇主持的民俗活動。這裡生活的回民仍然保留和傳承著民族的特色,與全世界穆斯林一樣歲歲年年慶祝著自己的節日,開展著豐富多彩的民俗活動。在日常的生活中也能常看到男子戴上小白帽,穿白長袍或對襟服,女子戴各種花色的頭巾、穿坎肩、著黑色長袍或半長袍的民俗風情。清流鎮是回民民風民俗保存較為完整的地區,也是重慶市回民最為集中的聚居地。

在清流鎮這塊熱土上生活著13個民族,在黨和政府的關懷下,他們相互尊重,安居樂業,和睦相處,其樂融融,共同創建了重慶市民族團結進步示範村,民族村寨等榮譽稱號。

地理環境

清流鎮地形以方山中丘為主,土壤以黃壤為主,海拔高度為350米,屬亞熱帶季風地區,年平均氣溫18℃,最高氣溫39.9℃,最低氣溫3.4℃,無霜期320天左右,日照1280小時左右,降雨量1117毫米左右,雨量充足,土壤、氣候、光照等適合草木生長和草食動物繁衍。

放牛的少女

放牛的少女自然資源

清流鎮轄區內地勢平坦,屬淺丘地形,馬草壩、蘭家壩等村社屬典型的平原地貌。有河流兩條,其中清流河流經該鎮三個村(社區),是全縣第二大河流,水資源十分豐富;森林覆蓋率達37%,生態條件也非常好。

油菜花

油菜花清流河是長江一級支流沱江的左岸支流,全長18.3公里,流域面積230.75平方公里,多年平均流量為19.64立米/秒。河流水量充沛,下游海拔落差小,水運發達,通航里程84公里,從上游吳家鎮直達下游與沱江交匯處。清流河是榮昌縣兩條無污染大河之一,沿線風景秀麗,清波碧浪,婉轉縈迴。清流河承載著清流人民的盛情、淳樸。

經濟概況

清流鎮地處川渝交界處,是典型的農業鎮和少數民族(回族)居住鎮。

糧食總產量達到6093噸,占年計畫的100%;農民實現人均純收入3474元,比2006年同期增長583元,增長20%。實現財政收入86.6萬元,占全年計畫60.2萬元的143.9%,比2006年同期增長32.7%,其中工商各稅13.7萬元,占全年計畫100.2%,契稅0.7萬元,占全年計畫的116%,非稅收入72萬元,占全年計畫的156.5%。化解債務21萬元。

2007年清流鎮工農業總值實現12862萬元,比2006年同期增長2453元,增長23.6%;完成全社會固定資產投入2052萬元,占任務數的128%;

為做大做強肉牛養殖特色產業,提升肉牛養殖科技含量,清流鎮把大學生村官和具有高職以上文化程度的黨員、幹部組織起來接受遠程教育培訓,充分利用農村現代遠程教育積極引導農戶加強牧草種植、肉牛育肥、飼養管理等現代綜合技術培訓,並利用該教育網路摸清肉牛銷售行情,深入拓展市場、打開銷路,保證養殖收益,助推清流生態優質肉牛暢銷內外。

2013年該鎮現有肉牛養殖戶780餘戶,今年上半年共出欄肉牛3260餘頭,人平增收230餘元,肉牛出欄率和銷售率均比往年提高,有效地促進了農民增收、農業增效。

2014清流鎮馬草村的肉牛,在我縣小有名氣,村子雖不大,998戶、3485人,但目前全村肉牛年出欄已達5000餘頭,現存欄3470餘頭。

如今的清流鎮,共有肉牛養殖戶800戶,30頭以上規模戶20餘戶,散養戶700多戶,年出欄肉牛9000餘頭。這樣的環境,推動著當地肉牛養殖業不斷發展。

肉牛基地

肉牛基地塔羅科血臍種植園位於清流鎮馬草村,於2003年由馬草村返鄉農民工秦兆華兄弟回村創建,從起初的500畝發展到現在的6000畝。目前,是重慶市最大的塔羅科血臍採摘基地,曾獲得重慶市柑橘博覽會銀獎,中國綠色食品認證。

臍橙園裡鋪埋了輸水管道,小道鋪上了青石板。近日,筆者來到清流鎮馬草村塔羅科血臍基地,看到了新變化。“這是在建設血臍標準園,等配套設施建好,道路平坦了,我們基地就能發展觀光旅遊了,很大程度上將提高血臍園的經濟效益。”血臍基地業主秦兆華說。

塔羅科血臍種植園

塔羅科血臍種植園該鎮以發展高品質血臍,加快血臍產業提檔升級為目標,在現有3000畝血臍種植面積的基礎上新建500畝血臍標準園。對園區內的機耕道、生產便道、蓄水池等基礎設施進行規範設計和修建,以便進行標準化生產,從而更好的助推現代農業建設,助農增收。

“以前建果園是栽完樹後再建設施,這樣不利果園的後期建設,對血臍樹也有很大影響。現在是先搞規劃設計,再進行基礎設施建設,最後再栽種樹苗,這樣不僅有利於後期標準化建設,對血臍樹也沒有影響,還能大幅度提高果樹的坐果率。”秦兆華說。

清流鎮相關負責人告訴筆者,血臍標準園正在逐步建設並規範當中,標準園的建設主要有三個方面,第一是基礎設施建設,例如水利設施、道路設施等等。第二是標準化技術的推廣與運用,比如血臍標準化的栽種、管理等。第三方面是質量安全制度的規範化。建設標準園還有一個目的,就是提高整個血臍產業的效益和讓農戶增加收入。該負責人還說,等血臍標準園建好,整個園區的經濟效益將更好,也將帶動鄉村旅遊的發展。

交通發展

清流鎮內主幹道實現二級公路泥改油後,到達榮昌縣城僅42公里,到內江市區僅35公里,到達成渝間最短距離的成渝複線高速大足鐵山出口僅20公里,均為二級以上公路。各村(社區)均實現村村通泥改油公路。距吳家鎮9公里,距內江東興區平坦鄉6公里,距遠覺鎮9公里。另有村道52.6公里,全鎮實現村村通客車。清流河橫貫全鎮,境內水路10公里,機動船4隻。 清流鎮

清流鎮清流鎮境內吳清路、清平路等主幹道均改造成二級公路,且村級道路也實行了泥改油和泥結石,全面提升了生產、生活交通的條件。城鎮建設已完成總體規劃修編,規劃到2030年場鎮建成區將達到0.5平方公里,城鎮人口達到5000人,指導性藍圖基本形成。民族文化廣場、肉牛交易市場、農貿市場、垃圾中轉站、自來水廠、天然氣項目等建設項目相繼配套。場鎮道路“白改黑”、城鎮道路管網改造、人行道彩磚鋪設、環境綠化、亮化等配套工程相繼完成,現正在實施我市第一個伊斯蘭風情小鎮改造,小城鎮架構基本形成,城鎮形象逐年提升。