簡要概述

金主南下侵宋

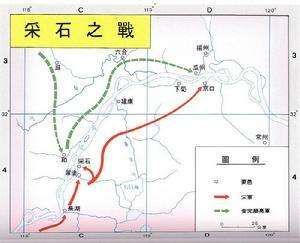

南宋紹興三十一年(金大定元年,1161年)十一月,是年,金主完顏亮集兵大舉南下,當時的金國,兵精糧足,金主完顏亮平定了金國後方,氣勢很盛,他甚至寫下了【萬里車書盡混同,江南豈有別疆封。提兵百萬西湖上,立馬吳山第一峰】的詩詞,表明了他企圖一舉吞併南宋的決心。江北之戰宋軍潰敗

采石磯之戰

采石磯之戰十月初,金帝完顏亮親率主力17萬人進抵淮河北岸,欲從壽春渡淮。

南宋擔任淮西防務的建康都統制王權,聞金軍來攻,不加抵禦,加之宋江、淮、浙西制置使劉錡奉命退守長江,致使金軍順利渡過淮河。

宋軍退至和州(今安徽和縣),將士紛紛請戰,王權詭稱奉旨棄城守江,便乘船先逃,部隊隨之敗退採石,統制官姚興力戰身亡。

完顏亮進入和州後,拆房造船,臨江築壇、殺黑馬祭天,準備十一月初八渡江。由於宋軍不戰自潰,王權被宋朝廷罷職,而接替王權負責江防的諸軍統制李顯忠尚未到任,江防部隊無人指揮,處於一片混亂狀態,難以抵擋金軍的進攻。

虞允文挺身而出

如果長江天塹不能固守,則南宋政權將危在旦夕。

十一月初六,宋廷前來採石(今安徽馬鞍山市西南)犒師的中書舍人、督視江淮軍馬府參謀軍事虞允文見軍無主帥,情勢危急,便挺身而出,主動擔任江防指揮,召集統制張振、王琪、時俊、戴皋、盛新等人聚議,動員和組織部隊抵禦金軍進攻。

水戰前夕部署對比

優劣對比

當時,宋軍江防部隊僅有集結後的王權餘部1.8萬人,只及金軍的1/10。

但金軍用於渡江的船隻,是臨時拆用民房的木材建造的,很不牢固;

而宋軍則擁有艨艟、海鰌、車船等多種戰船,船體堅固,機動性好,攻擊力強。

部署

根據交戰雙方的兵力情況和戰區的地形,虞允文對江防作了周密的部署:

1、以步,騎兵蔭蔽在江岸高地後面,嚴陣以待;

2、以水軍為主力,部署在江中,憑藉水戰長技,加以水陸結合,以御金軍。

水軍共分為5部分:兩部分分別防守江岸的東段和西段,為左右兩翼;一部分居中,作為主要突擊兵力;另兩部分蔭蔽在港汊中,充當預備隊。

初次水戰戰況慘烈

十一月初八,完顏亮就督數百艘船隻自採石西楊林渡向南岸進發,金戰船絕江而來,湧向南岸,70艘先頭船已迫近岸邊。虞允文沉著指揮,時俊執雙刀奮勇出擊,士卒無不以一當十拚死抵抗。水軍則以海鰌船猛衝金軍船隊,並施放霹靂炮迷敵眼目。由於金軍不熟悉長江的水文情況,船隻的穩性和機動性又很差,大部分船隻被海鰌船撞沉。虞允文又組織弓箭手齊射,金兵紛紛落水。金軍雖傷亡慘重,但從早至晚仍激戰不退。

用疑兵初戰告捷

此時,恰好有宋軍敗兵300餘人自光州退至採石,虞允文授以旗鼓,令其從山後轉出,作為疑兵。金軍以為宋援軍趕到,開始撤退。虞允文為不給金軍以喘息之機,乘夜先分海舟縋上游,遣戰船載薪截金人於楊林河口。宋軍水陸配合,大敗金軍,殲敵4000餘人,首戰告捷。

料敵在先次戰再捷

采石磯之戰

采石磯之戰虞允文判斷,次日金軍仍將進攻,便連夜調整部署,將一部戰船置於上流。以另一部兵力堵截楊林口(今安微和縣東20里),封鎖金軍船隻出江的河口,待機殲敵。 第二天(十一月九日)清晨,金軍果然再次發起進攻。宋水軍乘勝上下夾擊,先以神臂弓射退金騎兵,繼而海蝤船橫衝直撞,霹靂炮聲震如雷,煙霧迷漫。宋水軍再戰獲勝,焚敵船300艘。

防守嚴密無計可施

十二日,完顏亮在採石渡江失敗後,率軍退至揚州。虞允文料定金軍將改在瓜洲渡江,占領京口(今江蘇鎮江),繼續南侵,遂於十一月十六日率軍1.6萬人到達京口。宋軍的其他部隊也相繼陸續到達,總兵力達20萬人。但水軍力量薄弱,海鰌船不滿百艘,戈船也只有50艘。虞允文一面修造戰船,一面加強江防部署,命士兵踏車船在江上往返巡邏,以壯聲威。金軍見宋軍預有準備,防守嚴密,終末敢渡江。

戰爭勝利

由於採石失敗,京口又不得渡,軍事上的失敗加劇了金朝統治階級內部的矛盾。十一月二十七日,完顏亮為部屬殺死,金軍全軍北撤。

評價

官兵同仇敵愾

采石之戰的勝利是南宋官兵同仇敵愾,英勇奮戰的結果。

虞允文高明指揮

虞允文本一個文官,他到採石只是執行慰問部隊的任務,但當他見到金軍即將渡江,南宋已處於危在旦夕的緊急關頭,便毫不猶豫地挺身而出,指揮部隊抗擊金軍。他膽略過人,判斷敵情準確,部署兵力得當,不僅將水軍和步、騎軍進行了縱深梯次配備,而且兼顧了戰線左右兩翼的安全,同時還掌握了預備隊,以應付緊急情況和擴張戰果。他針對金軍不習水戰、渡江船隻又不堅固的弱點,以裝備精良、戰鬥力較強的南宋水軍作為主力,鏖戰江中,以強擊弱,使金軍船毀人亡,無法靠岸。

水軍制勝

由此,南宋采石之戰的勝利,水軍起了決定性作用。此戰的特點是,宋軍因勢利導,戰法靈活多變,充分發揮水戰之長,創造了以少勝多的著名戰役。采石磯水戰告捷,阻止了金軍渡江,從而保衛了長江防線,使金朝攻滅南宋的戰略計畫遭到徹底破產,南宋得以轉危為安,保持長期偏安的局面。

采石磯

風景名勝

原名牛渚磯,位於安徽省翠螺山西麓臨江處,高約50米,突兀江流,峭壁嶙峋,有“千古一秀”之美稱,被譽為江南著名的風景勝地。1987年被列為省級第一批風景名勝區。采石磯與岳陽的城陵磯、南京的燕子磯合稱“長江三磯”,而采石磯尤以山勢險峻,風光旖旎而名聞遐邇。早在1400年前,南朝蕭梁詩人王僧孺就讚譽采石磯“危島聳峙,楓林如畫”。唐代大詩人李白譽為“絕壁臨巨川,連峰勢相向,亂石流江間回波自成浪”。

兵家必爭之地

采石磯,不僅以得天獨厚的山水而馳名中外,而且以其雄踞長江南北之險,扼守東西咽喉之沖而為古今重要津梁渡口。采石磯又地扼長江天險,為歷代兵家爭奪之地,歷史上許多戰爭都與采石磯有關。《後漢書》云:“丹陽疆域獨稱,南有牛渚,東吳每宿重兵其地。”東漢末年,孫策曾於此大破劉繇的牛渚營,奠定了東吳立國之基。東吳名將周瑜、陸遜都曾屯兵於此。

東晉鎮西將軍謝尚鎮守採石,曾於此築城設防。

隋大將韓擒虎渡江拔牛渚滅陳朝;

北宋大將曹彬攻克採石滅南唐;

南宋虞允文在採石大敗金兵;

元末朱元璋、常遇春三打采石磯,破陳友諒之兵;

群雄紛爭,戰事連綿,為采石磯增添了無數神奇色彩。