學院簡介

鄖陽師範高等專科學校

鄖陽師範高等專科學校鄖陽師範高等專科學校是1978年國務院批准成立的,以教師教育為主,涵蓋文、理、工、管等學科的全日制省屬普通專科學校。其前身是創立於1954年的鄖陽師範學校,1975年開始設立大專班,1977年為華中師範學院鄖陽分院,1978年12月經國務院批准成立鄖陽師範專科學校,1993年經原國家教委批准更名為鄖陽師範高等專科學校。

學校現有十堰、丹江兩個校區,功能齊全,風景優美。主校區位於十堰市中心城區北京路與上海路交匯處(北京南路18號);分校區位於南水北調中線工程水源地丹江口市(師專路1號)。設有中文、外語、政法與旅遊、數學與財經、物理與電子工程、生物化學與環境工程、藝術、計算機科學、教育、體育10個教學系,專科專業48個,形成以人文學科、社會學科、理學為主幹的學科體系,以及以教師教育專業為基礎、非教師教育專業協調發展的發展格局。學校現有全日制在校生11673人,2012年面向全國21個省(市)招生。

學校建設了一支高素質、高水平教學團隊。現有專任教師671人,正高級職稱41人,副高級職稱178人。具有研究生學歷、學位的專任教師總數366人。校園占地總面積1076畝,教學科研儀器設備總值近六千萬元,多媒體教室114個、語音實驗室3個,建有校園網,已實現校區互通和網上教學、辦公和管理服務。學校館藏紙質圖書119萬冊、電子圖書77萬冊,建有現代電子圖書系統和計算機網路服務體系。現有穩定的實習實訓基地近百個,其中學前教育實習基地(幼稚園)36個,在建實驗示範性幼稚園1所。

學校積極推進內涵建設。擁有省級教學團隊2個,楚天技能名師教學崗位8個;省級精品課程11門;中央財政支持職業教育實訓基地2個,省級高等職業教育實訓基地建設項目3個;學前教育、旅遊管理為“中央財政支持建設專業”;省戰略性新興(支柱)產業人才培養計畫項目2個,旅遊管理、會計、新聞采編與製作、套用電子技術、套用化工技術、計算機套用技術、商務英語7個專業為湖北省省級教學改革試點專業;其中,新聞采編與製作、套用電子技術、套用化工技術、計算機套用技術、商務英語5個專業為湖北省省級重點專業;承擔教育部、財政部“國培計畫”培訓子項目2個,“湖北省農村幼兒教師素質提高工程”培訓項目3個。

辦學理念

【辦學指導思想】

堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,全面貫徹落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》,主動適應區域經濟社會發展、適應國家基礎教育改革與發展,堅持以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研結合發展道路,大力推進合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展,創新體制機制,深化教育教學改革,進一步提高人才培養質量和綜合辦學實力,增強社會服務能力,辦人民滿意的高等職業教育。

【辦學目標定位】

立足十堰,面向湖北,輻射全國,適應市場,服務基礎教育和經濟社會發展,面向生產、建設、服務、管理第一線,培養高端技能型人才,把學校建設成本地區最為靚麗、最顯特色、最有文化、最富市場競爭力、最具社會影響力的教師教育優勢明顯、職業技術教育特色鮮明的高等院校。

【辦學優勢特色】

1、教師教育彰顯辦學優勢:服務十堰基礎教育,優先發展學前教育;

2、地方文化服務育人全程:地方文化進培養方案,地方文化進課堂教學,地方文化進學生活動,地方文化進校園環境。

院系設定

| 專業介紹 | ||||||

| 專業類型 | 專業名稱 | 專業層次 | 專業名稱 | 專業層次 | ||

| 公共事業類 | 心理諮詢 | 專科 | ||||

| 製造類 | 機電一體化技術 | 專科 | ||||

| 土建類 | 建築設計技術 | 專科 | ||||

| 文化教育類 | 語文教育 | 專科 | 文秘 | 專科 | ||

| 歷史教育 | 專科 | 英語教育 | 專科 | |||

| 商務英語 | 專科 | 套用日語 | 專科 | |||

| 數學教育 | 專科 | 物理教育 | 專科 | |||

| 化學教育 | 專科 | 生物教育 | 專科 | |||

| 科學教育 | 專科 | 體育教育 | 專科 | |||

| 社會體育(健美操、體育舞蹈) | 專科 | 音樂教育 | 專科 | |||

| 美術教育 | 專科 | 初等教育 | 專科 | |||

| 現代教育技術 | 專科 | 學前教育 | 專科 | |||

| 旅遊類 | 旅遊管理 | 專科 | 酒店管理 | 專科 | ||

| 法律類 | 法律事務 | 專科 | ||||

| 環保、氣象與安全類 | 環境監測與治理技術 | 專科 | ||||

| 生化與藥品類 | 套用化工技術 | 專科 | 生物技術及套用 | 專科 | ||

| 電子信息類 | 套用電子技術 | 專科 | 電子信息工程技術 | 專科 | ||

| 通信技術 | 專科 | 計算機套用技術 | 專科 | |||

| 計算機網路技術 | 專科 | 圖形圖像製作 | 專科 | |||

| 動漫設計與製作 | 專科 | |||||

| 藝術設計傳媒類 | 新聞采編與製作 | 專科 | 主持與播音 | 專科 | ||

| 音樂表演 | 專科 | 裝潢藝術設計 | 專科 | |||

| 財經類 | 會計 | 專科 | 市場行銷 | 專科 | ||

| 統計實務 | 專科 | 電子商務 | 專科 | |||

| 物流管理 | 專科 | 投資與理財 | 專科 | |||

學校現設有中文、外語、政法與旅遊、數學與財經、物理與電子工程、生物化學與環境工程、藝術、計算機科學、教育、體育10個教學系,專科專業48個,形成以人文學科、社會學科、理學為主幹的學科體系,以及以教師教育專業為基礎、非教師教育專業協調發展的發展格局。2011年面向全國21個省(市)招生,全日制在校生12000餘人。學校2012年面向全國21個省(市)招生。

中文系

中文系是鄖陽師專重點教學系之一,已有30餘年的辦學歷史。現有專兼職教師60餘人,其中教授10人,副教授13人,博士、碩士(含在讀)20餘人。另聘有中共中央文獻研究室、中國社會科學院、中國藝術研究院、北京大學、北京師範大學、吉林大學、南開大學、武漢大學、華中師範大學以及韓國加圖例大學等知名高校的客座教授70餘人。現有漢語言文學(本科)、語文教育、文秘、新聞采編與製作、物流管理五個專業,設有文藝理論、古代文學、漢語、現當代文學、寫作教法、文秘、新聞、現代辦公自動化、數字媒體等9個教研室、實驗室。在讀全日制本專科生近1500人,函授生300餘人,繼教生近3000人,業已形成全日制本科、專科、函授教育等多層次立體辦學模式,社會效益顯著。

在最佳化環境、深化教學、強化科研、拓展資源的“三化一拓”辦學目標激勵下,中文系全體教師愛崗敬業,崇尚奉獻,積極參與教學、科研和管理工作。參與國家級科研項目4項,承擔省部級科研項目10餘項,出版《走過世紀門》、《文壇邊上的搜尋》、《中國文學的現代風度》、《詩性的智慧》、《中國文化的自然精神》、《戲劇美學》、《邊緣文體研究》、《武當山遊記校譯》等學術專著10餘部,主編參編高校教材教參80餘部,在《文學評論》、《文藝研究》、《新文學史料》、《文藝理論與批評》、《外國文學研究》、《中國文化研究》、《社會科學》、《語言研究》、《古漢語研究》》、《新聞界》等重要期刊上發表學術論文700餘篇,被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》和中國人民大學報刊複印資料等全文轉載或摘錄百餘篇,報告文學研究在學術界產生了一定影響。中文系一貫重視教學工作,狠抓教學質量,注重學科、專業和課程建設。文藝學和古代文學被評為校級重點學科。文學概論、古代文學、古代漢語、現代漢語先後被評為省級優質課、精品課。現當代文學、新聞攝影、教師口語被評為校級精品課。3人被評為教學明星,2人被評為青年科研明星,2人被授予湖北省跨世紀學術骨幹稱號併入選湖北省新世紀高層次人才工程。

中文系大力倡導“修身、弘毅、博學、遠志”的系風。在學生培養方面,創造性地實施師範生的“金橋工程——1133工程”(一口國語,一手文章,熟練書寫毛筆、鋼筆和粉筆字,背誦古今中外名篇佳作三百篇),創辦了具有中文系特色的《漢水學壇》、《聖風文學》、 《武當文化》 、《中文系學習報》等“三刊一報”。每年一屆的金秋學術文化節為莘莘學子展示自我風采提供了一個很好的舞台。

辛勤的耕耘,換取豐厚的收穫。中文系先後被授予“先進教學系”、“優秀科研單位”稱號,系黨總支被評為“先進黨總支”。在學校黨委行政的正確領導下,中文系領導班子精誠團結,銳意進取,決心為學校的總體升本再立新功。

外語系

鄖陽師專外語系創辦於1977年,屬鄖陽師範高等專科學校首批建立的重點系科之一。學生公寓一角外語系現開設有英語教育專業、商務英語專業、套用日語專業,設有本科、專科、成教本科班等多個教學層次。有全日制在校專科生2000餘人,其中起點本科生180餘人。

外語系師資力量雄厚,高中級職稱齊備,學歷結構合理,擁有教職工55名,其中教授1名,副教授5名,碩士研究生8名,還有5名教師在英國、澳大利亞等國學習深造。為提高辦學質量,長期聘請外籍教師5人,並從北京外國語大學、華東師範大學、武漢大學、華中師範大學、西安外國語大學等高校聘請了客座教授8名。英語系設有5個教研室,分別為綜合英語教研室、語言學教研室、視聽說教研室、英美文學教研室、商務英語教研室、套用日語教研室。

外語系在教學工作中通過探索總結,已形成自己的特色,首先在辦好專科英語教育專業的基礎上,90年代初就開辦了一批本科班教育,1993年與湖北教育學院聯合舉辦“三結合”模式本科班,1996年與武漢大學英文系聯合開辦高等教育自學考試英語助學班,1998年開始與湖北師範學院聯合開辦“3+1”本科班。尤其是近四年來,本系考取武漢大學專升本“3+2”模式200餘人,考取湖北省各高校專升本“3+1”、“2+2”、“3+2”等模式1000餘人。

外語系不斷深化教學改革,改變辦學觀念,加大教學管理,教學質量與辦學水平穩步提高。《綜合英語》在1997年被湖北省教育廳評為省普通高校優質課程,2002年被湖北省教育廳再次被評為第三屆省級優質課。現有校級精品課3門,校級改革試點專業1個,分別為:《綜合英語》、《英語視聽說》、《英語閱讀》和商務英語專業。

外語系在教研、科研取得了突出的成績,主編、參編專著和教材百餘部。在學術期刊發表學術論文500餘篇,其中多數論文發表在核心期刊,並被人大複印資料轉載與收錄。教研和科研立項50餘項,其中部級和省級立項有20餘項。

外語系現有微機室、視聽說實驗室、聽力控制室、語音實驗室、音像資料庫等,並且擁有現代化語音實驗室和多功能教室,以及多種語言教學設備,完全能夠滿足教學的需要,極大改善了教學環境。

外語系是十堰地區英語基礎教育的脊樑,自開辦以來,培養了德、智、體全面發展的合格套用型人才6000餘人,為鄂西北中學教育輸送了大批英語合格教師,同時為十堰市、武當山地方文化、地方經濟建設以及沿海地區經濟貿易、旅遊作出了巨大貢獻。

數學與財經系

作為學校“教學先進系”之一的數學系,創辦於1975年,至今已有讀書長廊三十多年的歷史了。數學系師生勵精圖治,在硬體和軟體的儲備上都已達到了較高的水平。設有數學與套用數學本科專業和數學教育、會計學、電子商務、市場行銷、統計實務、物流管理六個專科專業;擁有會計模擬實驗室、會計電算化實驗室、市場行銷實驗室、電子商務實驗室、統計實務實驗室五個實驗室,微機100多台;專兼職教師40多人,其中正(副)教授14人,講師8人,碩士26人;外聘中國科學院、武漢大學、華中科技大學、華中師範大學、華南理工大學、汕頭大學等多所院校著名學者20多人為本系客座教授。教師在搞好教學的同時,注重學術研究, 多人多次在核心期刊上發表多篇論文,先後獲“曾憲梓獎”三人,享受國務院政府津貼一人,享受省政府津貼一人,獲得省優秀教師兩人,獲省高校優秀教育管理工作者一人,獲省高校工委“全省高校理論學習先進個人”一人,獲十堰市“優秀黨務工作者”一人。

數學系在校黨委和校行政的正確領導和關懷下,認真貫徹黨的教育方針,努力實施素質教育工程,依靠廣大教師的無私奉獻和辛勤勞動,為國家輸送了大批人才。數學系自1998年與湖北師範學院聯合辦學,開設了數學與套用數學本科專業;近幾年來選拔、推薦了幾百名優秀學生進入武漢大學、湖北大學、三峽大學等本科院校繼續學習,學生在這些學校順利完成學業後。先後有六十餘人考取本專業或其他專業研究生,有20多人在美國、法國、英國、澳大利亞等國家繼續深造;部分畢業生進入經濟發達地區的本專科院校從事高等教育和管理工作,獲得了單位領導及同事的一致好評;部分畢業生通過組織考核,成為國家公務員,有的已擔任行政領導職務。

無論是在教學科研活動還是在黨建工作中,數學系均取得了突出成績。從1991年至今連續17年被鄖陽師專黨委授予“先進黨總支”光榮稱號,1989年、1992年兩次被中共鄖陽地區直屬機關委員會授予“先進黨組織”光榮稱號。1994年、1998年兩次被中共湖北省高校工委授予“湖北省高等學校先進黨織組”光榮稱號,2001年、2006年兩次被十堰市市委授予“先進黨總支”光榮稱號。

數學系具有教學嚴謹、管理科學的優良傳統。在長期的教學和科研實踐中,數學系逐步形成了“務實創新,團結奮進”的教學和管理特色,尤其是2003年秋季遷往十堰市開闢新的教學點以來,全系師生團結一致,克難進取,在新的環境下將各項工作開展地有條不紊,教學質量有了較大的提高,尤其是在中國大學生數學建模比賽中多次取得較好的成績。教職工工會活動、師生聯誼活動也進行地有聲有色,取得了令人矚目的成績。伴隨著黨中央關於西部大開發戰略計畫的實施,數學系根據十堰市構建Y型交通、信息高速通道戰略計畫決策和加快經濟發展的需要,結合國際投資與理財領域的發展現狀與前景,現正在籌備申辦投資與理財專業,這無疑將為社會培養出更多的一專多能的套用型、技術型人才。為了拓展畢業生的就業渠道,提高畢業生的就業率,數學系與深圳華必信會計集團公司簽訂了訂單式培養協定——會計專業學生實現了實習(實訓)、就業一條龍服務,使會計專業的畢業生供不應求;“湖北省中小企業職業鑑定站鄖陽師專工作站”在本系正式掛牌,這些措施的實施將為本系學生創造更多更好的就業機會。

生物化學與環境工程系

鄖陽師範高等專科學校化學系創建於1978年,是學校最早的教學系之一。現有化學教育、套用化工技術、環境監測與治理技術、生物教育、科學教育5個專科專業,1個化學本科專業,在校學生近600人。設有基礎化學、套用化工、生物學、環境工程和科學教育5個教研室、1個化學實驗研究室、1個化學科技創新基地,鄖陽師專環境保護協會掛靠化學系。

全系教職工25人,其中,教授5人,副教授4人,高級實驗師3人,講師5人,碩士研究生11人,在讀博士研究生2人,在讀碩士研究生2人,10人次作過國內訪問學者。外聘兼職教授(教師、工程師)6人。在專任教師中,“全國優秀教師”1人,“湖北省有突出貢獻中青年專家”1人,“十堰市優秀中青年拔尖人才”1人,“學校青年科研明星”1人。

全系設有15個實驗室,其中基礎化學實驗室4個(無機化學、分析化學、有機化學、物理化學)、專業實驗室6個(中學化學教法、化工基礎、環境監測、水污染控制工程、生物學、計算理化實驗室機套用)、科技創新實驗室4個和儀器分析實驗室1個,實驗室總面積約為1100m2,能同時容納300多人進行科學實驗,教學儀器設備總值近200萬元,現代大型精密儀器有:高倍電子顯微鏡、原子吸收光譜儀、紅外光譜儀、紫外光譜儀、氣相色譜儀和電化學分析儀等。各實驗室都改組為開放性、設計性實驗室,為更好的服務教學、服務科研提供了有利條件,既能滿足教學和科研需要,又能承擔社會上部分項目的分析測試和有機合成等任務,為社會解決一些技術難題。

本系十分重視教育教學與科技創新工作,教研和科研實力逐年增強,已形成了濃厚的學術氛圍,在第四屆“全國教育工作者發明與科教製作展評活動”中獲一等獎1項,在“十堰市教育工作者科技創新大賽”中獲一等獎1項。近幾年來,該系教師在國內外學術刊物上公開發表論文300餘篇,其中,發表在核心期刊上90餘篇,SCI收錄30多篇,EI收錄3篇,CA收錄50多篇,獲湖北省自然科學優秀學術論文三等獎論文1篇,十堰市自然科學優秀學術論文特等獎論文4篇,十堰市自然科學優秀學術論文一等獎論文6篇,十堰市自然科學優秀學術論文二等獎論文13篇,十堰市自然科學優秀學術論文三等獎論文6篇;承擔了8項省教育廳重點教研科研項目和18項學校級重點教研科研項目,申請了4項國家專利;公開出版教材3部,自編教材10餘部。本系現已初步形成了以精細有機合成、農藥醫藥化工、分析測試、生物技術和環境污染與防治工程等為研究方向的研究群體,在全校科研成果獎勵中,本系連續三年獲得第一名的好成績。

化學系逐步形成了“團結奮進、開拓創新”的系風,先後有兩個教研室由學校授予“優秀教研室”稱號,有6門課被評為學校“優質課”,有1門課被評為學校“精品課程”;2001年,基礎化學實驗室通過了省教育廳的評估驗收,成為達到國家規定標準的“高等學校合格實驗室”,2002年至2003年,“化學教育專業”、“套用化學專業”和“環境保護專業”等三個專業均被省教育廳評價為“辦學水平合格專業”。

化學系始終認真貫徹黨的教育方針,努力實施素質教育工程,要求學生牢固掌握專業知識和實用技術,不斷提高人文素質和科技創新能力,真正成為又紅又專、一專多能的套用型、技術型人才,形成了“師範與非師範”並舉、“專科與本科”並舉的辦學特色。本係為十堰市及周邊地區培養了大量的優秀的化學教師、生物教師、教育管理工作者以及套用化工和環境監測等方面的高級專業技術人才,在畢業生中,有的成為中學教學骨幹或優秀教師,有的繼續深造攻讀研究生,有的通過組織考試考核,成為國家公務員,等等,學生就業率和“專升本”升學率一直名列前茅。全系學生工作成績突出,經常舉辦豐富多彩的文體及科技活動,在學校各種大型比賽中,多次獲得好成績。

面向新世紀,化學系全體師生情緒高昂、信心百倍,大力推進專業建設與發展,全面實施素質教育和科技創新工程,將以嶄新的面貌展現在鄂西北,為本地區社會進步和經濟發展貢獻更大的力量!

體育系

鄖陽師範高等專科學校體育系創辦於1992年,1993年開始招收體育教育專業學生,2006年秋招收社會體育專業學生。已畢業全日制專科學生近千餘人。自2001年起“專升本”考入武漢體育學院、湖北大學體育學院、湖北師範學院體育系本科生近百人。

體育系教師的年齡、職稱、學歷結構基本合理。現有教職工25人,其中教授1人,副教授6人,講師10人,碩士研究生6人(含在讀)、國家級運動健將1人。先後有3人次獲“湖北省高校青年教師體育教學技能比賽”二等獎、三等獎、優秀獎;1人獲省廳優秀體育工作者;1人獲河南省“五一”勞動獎章、優秀共產黨員、中華人民共和國第九屆運動會散打85公斤以上級別全國冠軍、國家級散打運動健將、國家體育運動三級榮譽獎章;2人獲國家武術段位五段、國家武術一級武士。此外還有校級教學明星2人。體育系3次獲湖北省《學校體育工作條例》評估先進單位。

體育系下設有公共體育教研室、基礎理論教研室、田徑教研室、球類教研室、武術體操教研室等五個教研室,以及解剖生理實驗室和推拿與按摩兩個實驗室。學校現有標準田徑場3個、籃球場18個、排球場10個、足球場3個、室內訓練館房3個,球場面積6888.50平方米,設施齊全,基本能保證正常教學與訓練的需要。

在教學方面,特別注重學生的能力培養。已培養田徑、籃球、排球、足球、武術等國家二級裁判員約300餘人。在2003年湖北省第十一屆運動會暨第四屆農運會上,體育系師生共42人擔任裁判工作,占地方裁判員總數的73%,大會評出的六名體育道德風尚獎中,體育系師生就有五人獲此殊榮,對服務於社會產生了積極的影響,受到了領導的好評。

在教研、科研方面近幾年進步較大。出版專著,擔任主編、副主編、參編教材等近30部,在各級學術刊物上發表學術論文300餘篇。

在運動訓練與競賽方面成績優異。自1984年至今田徑一直是豐收項目,獲各種獎牌160枚。連續參加了3屆省運會(第十、十一、十二屆)和9屆湖北省大學生田徑運動會,共獲獎盃16個。4次參加十堰市大中專田徑運動會,獲團體總分第一名1次,前三名3次。98級朱翔同學代表業餘選手參加了“99長城北京國際馬拉松賽”(中國田協)並取得優秀成績。1998年獲十堰市第一屆全民健身運動會學校組男子籃球賽第一名。1999年湖北省第十屆運動會獲高校組田徑比賽丙組團體第三名。1999年獲湖北省第十屆運動會地方院校組足球賽第七名。2002年獲武當拳國際交流大會武術套路、散打比賽男子團體第五名。2003年獲丹江口市“五一”(國稅杯)籃球賽第四名。2004年湖北省大學生田徑運動會體育道德風尚獎。2005年獲丹江口地區武當武術比賽團體第二名。2005年獲“仕傑杯”武當趙堡太極拳功理功法研討會優秀論文獎。2005年獲丹江口市籃球邀請賽第二名。2006年獲湖北省第十二屆運動會(高校類)暨湖北省第九屆大學生運動會“聯通杯”田徑丙組團體總分第四名、女子丙組團體總分第四名。

政法與旅遊系

政法與旅遊系創辦於1983年,是在改革開放的大潮中成長起來的一支生力軍。20年來,在校黨委、校行政的領導和各職能部門的大力支持下,政法系各屆黨政領導班子和全體師生,精誠團結、同心同德、解放思想,開拓進取,不斷根據社會之需要,調整辦學思路、拓寬辦學領域、改變辦學結構、提高辦學質量,實現超常發展。政法系現設有政治歷史教育、法律事務、旅遊管理三個專科普教專業和思想政治教育高中起點普通本科專業,在校生500餘人。還開設有政史教育、法律事務、旅遊管理、行政管理四個成人教育專業,同時還與武漢大學、湖北大學、三峽大學等湖北省20餘所本科院校聯姻,向其輸送專科起點本科生,形成了學歷教育與幹部培訓相結合,成教與普教並行,專科與本科並舉,自辦與聯辦共存、師範與非師範專業齊發的多目標、多層次、多方式、多類型、多學科的立體化辦學模式。政史系一貫堅持“以市場為導向,以育人為核心,以質量求生存,以就業求發展”的銘訓,已為社會培養各級各類中高級套用型人才8000餘人。

政法系有一支職稱、學歷、年齡結構合理的高素質的教師隊伍。現有專、兼職教師36人,專任教師24人,平均年齡32歲。職稱結構合理:教授4人,副教授14人,講師人15,助教3人,碩士生導師2人,雙師型教師12人。還長期聘有中國人民大學、武漢大學、華中科技大學、首都師範大學、湖北社會科學院、四川大學、上海理工大學等高校院所客座教授31人。學歷層次較高:有博士後1人,博士4人,碩士22人,其他均為學士。政史系教師積極探索新形勢下教學規律,銳意改革,湧現出一批教書育人的先進典型。其中,2人獲曾憲梓基金獎,3人獲省政府津貼及省級學科帶頭人,4人獲“湖北省新世紀高層次人才工程人選”,2人獲省優秀教師稱號,4人獲十堰市政府“有突出貢獻專家”,2人獲十堰市“十佳青年科技標兵”,2人獲十堰市教書育人先進個人,5人獲鄖陽師專“十大青年教星”,3人獲鄖陽師專教學質量優秀獎。7門課被評為省級或校級優質課。

政法系設有哲學、經濟學、法學、中國史、世界史、旅遊管理6個教研室和1個實踐課程實驗室,還設有鄖陽師範高等專科學校古籍整理室和鄖陽師範高等專科學校楊獻珍哲學思想研究所兩個科研機構及鄖陽師範高等專科學校法律援助中心一個社會法律服務機構,承擔主要課程的講授,教學科研以及日常教學、科研組織監管工作。其中中國史教研室被評為優秀教研室。

政法系始終堅持教學與科研並舉,以科研促教學的方針,教科研成果喜人。本系合作承擔國家級科研項目1項,承擔省、廳級科研項25項,市級科研項目3項,校級科研項目40項。公開出版著作30餘篇。其中楊立志教授的《武當道教史略》、孟憲傑副教授的《鄂西北革命史》等著作在國內外學術界產生了重大影響,並成為鄖陽師專地方史教學的教材。楊立志的《武當道教史略》、王道國參著的《下級學》1995年被評為湖北省政府優秀社會科學著作,張明義的《武當美學》教學幻燈片,1996年被評為湖北省教學成果二等獎,楊立志教授主編的《滄桑與瑰麗——鄂西北歷史文化論綱》獲得2006年湖北省人文社會科學優秀成果三等獎。孟憲傑的《鄂西北革命史》一書被評為十堰市政府優秀社會科學著作二等獎。另有一批學術論文獲省、市政府和學會的各項獎勵。有6人被評為鄖陽師專科研明星。

基礎部

鄖陽師專基礎部成立於1991年,是學校基礎課主要的教學部門。自成立以來,本部在馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的指導下開拓進取,以教學工作為中心,把“教學質量是生命線”作為本部的指導思想,以學生為本,圍繞不斷提高教育教學質量積極開展各項工作。廣大教師努力學習、勤奮治學,教學成果突出。

基礎部師資力量雄厚,職稱結構分布合理,現有教職工48人、其中教師47人,包括教授3人、副教授12人、講師15人、助教17人,管理人員1人。上述人員中,碩士7人,在讀研究生6人,雙學位1人,博士1人,初步形成了一支實力較強、結構合理、專兼職結合、朝氣蓬勃,能適應高職高專教育的師資隊伍。

基礎部下設大學英語教研室、大學語文教研室、思想政治理論課教研室及軍事理論教研室,承擔全校大學英語、大學語文、教師口語、國語、毛澤東思想鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論、形式與政策、思想道德修養和法律基礎等基礎課教學工作。課程門類多,涉及面廣,面向全校學生,所承擔的有關課程都要參加中國的統一考試,考試的結果不僅反映基礎課教學部的教學質量,而且直接影響到學校的教學水平和形象。

教育系

教育系創建於2002年6月。由原電教中心,教育學科教研室組合而成。經過幾年的建設,教育信息技術系已發展成辦學理念明確,專業特色明顯的系。

教育系是一個文理專業兼有,教學與管理並重的部門。現有學前教育專業、初等教育專業、現代教育技術專業、心理諮詢專業四個專業。本系現有四個教研室:教育心理教研室,初等教育教研室,現代教育技術教研室,通信技術教研室。本系共有 9個:舞蹈實訓室,數碼鋼琴實訓室,蒙台梭利實訓室,電視錄播實驗室,攝影技術實驗室,教育技術基礎媒體實驗室,多媒體課件製作實驗室,非線性編輯實驗室,計算機網路及CAI實驗室。掛靠在本系的學校教學輔助單位有:心理諮詢室、多媒體教室管理中心、網路管理中心、語音控制室。

教育系現有24 人,教授1人,副教授 7 人,講師 11 人,碩士研究生 9 人。

教育系的辦學理念是:德育為先,能力為重,注重實踐,全面發展。

教育系的教育口號:新理念,新技術,新教育。

物理與電子工程系

物理與電子工程系的前身是於1977年組建的物理系,後於2002年更名為現在的物理與電子工程系。現有物理教育、套用電子技術、電子信息工程技術、機電一體化技術、汽車電子技術共5個專業,其中套用電子技術專業為全校第一個湖北省高等職業教育重點專業,汽車電子技術專業為湖北省高等學校戰略性新興(支柱)產業人才培養計畫實施專業。 全系現有專兼職教師50餘人,其中教授6人,副教授、高級工程師、高級技師18人,中級職稱23人,博士4人,碩士26人,擁有"湖北省特聘專家"1人,"湖北省有突出貢獻中青年專家"1人,"十堰市專業技術拔尖人才"2人,多名教師獲得過學校優秀教學質量獎和學校教學明星稱號。設有楚天技能名師教學崗,聘請湖北省特聘專家、湖北省首批海外歸國人員"百人計畫"人選張蘇博士擔任該系楚天技能名師。全系教師申請國家專利1項,主持科技部創新基金項目1項,湖北省科技廳重點培育企業項目1項,主持完成了三十餘項省教育廳教研、科研項目和40餘項校級教科研項目。

在校學生800餘人。在“堅持改革,立足創新”的實踐中,科學合理地安排學生開展科技創新活動,引導學生向人文素質與科技素質兼備的創新型人才方向發展,形成了“師範與非師範”教育並舉,“學歷教育與職業技能考證”教育並舉的辦學特色。

在由教育型向教育科研型轉變的過程中,物理與電子工程系的教學研究、科學研究工作取得了明顯進展。近幾年來,完成省級重點科學研究和教學研究基礎項目12項,其中,“超導系統中漲落效應”、“手性微波機理和吸收機理的研究”和“混沌控制和同步理論在保密通信中套用研究”等方面成果顯著,“非平衡態統計物理”為省屬高校科研優勢與特色領域;基礎物理實驗室被評為“高等學校基礎課教學合格實驗室”、“省級優秀實驗室”。

物理與電子工程系實驗與實訓中心包括"大學物理實驗中心"和"國家級電工電子與自動化技術實訓基地"。下設23個實驗實訓室。整箇中心已形成面向鄂西北高校及社會開放的實驗實訓中心,為學生實踐技能培訓、課程設計、工藝實訓和畢業設計,學生課外科技活動和大學生電子競賽,教師的教學及科研,校內外職業證書培訓、校企合作等,提供全方位、多功能實驗實訓平台。

近年來,我們在十堰、武漢、長江三角洲及福建、廣東等地建立了20個校外實習基地,並與東風公司、東風乘用車、集瑞聯合重工有限公司等多家企業簽訂了"訂單式"人才培養協定,本系大部分畢業生就業於國內或世界知名企業,實習期間的待遇全部在2300元以上,企業對我系畢業生認可度高,就業崗位全部為技術或管理崗,月薪平均在3000元以上,許多優秀學生都成為企業骨幹或自主創業,非師範專業畢業生就業率達到100%。

物理與電子工程系是一個團結的集體,相繼被授予“全省高校黨建和思想政治工作先進單位”、“湖北省高等學校先進基層黨組織”、“十堰市先進基層黨組織”等稱號。全系師生正本著“團結、奮進、求實、創新”的系訓,努力建設一支有敬業、開拓精神的教師隊伍,一支有攀登精神的學術隊伍,在新的學科和新的領域裡必將做出更大的成績。

計算機科學系

鄖陽師範高等專科學校是教育部1978年批准建立的普通高等專科學校,座落在武當山下,漢水之濱的水電明珠——丹江口市。計算機科學系是鄖陽師範高等專科學校的直屬教學系,於2000年6月正式成立。

本系現有計算機套用與維護,計算機網路技術兩個專業,主要培養德、智、體全面發展,基礎紮實,思想開闊,適應能力強,具有時代意識以及計算機領域套用和開發的實用人才。通過三年的學習,學生不僅能從事計算機軟、硬體的設計與開發,計算機網路與系統集成方面的規劃與設計,系統維護和管理工作,還能從事計算機輔助教育方面和教學研究等工作。

計算機科學系現有教職工27人,校內專兼職教師40多人。其中教授,博士,碩士(含在讀)等高職稱高學歷的“雙高”教師11人。湖北省高校學術骨幹1人,湖北省高層次人才1人,一支年青的 教學科研隊伍正逐步壯大、教師隊伍的結構日趨合理。在教學的硬體建設上,學校給予了極大的支持,現建有“計算機基礎實驗室”“WINDOWS NT實驗室”“INTERNET實驗室”“網路實驗室”“計算機組裝與維護實驗室”“計算機組成原理實驗室”“微機原理及接入實驗室”等7個教學實驗室。配備微機200多台及實驗設備80多套、計算機科學系網路建設和教學用專業伺服器2台。

本系是國家信息產業部“國家信息化培訓指定合作機構”、湖北省“全國計算機等級考試”考點 、十堰市“全國計算機資格和水平考試”考點、教育部“遠程教育培訓基地”。本系建有系網站用於網上教學。

在學校黨委和行政領導的高度重視和支持下,計算機科學系自成立以來,發展迅速,在校生人數突破1000人大關,生源來自湖北、湖南、重慶、山東、山西、廣東、浙江、福建、江西、廣西、河南、甘肅、貴州、陝西、新疆、內蒙等十多個省、市、自治區,在學校理科教學系中在校生規模躍居第一。

計算機科學系高度重視培養學生的良好政治素質和科學素質,逐步形成了“求真,務實,團結,創新”的獨特系風和學風。學生在校期間德、智、體全面發展,為學生適應市場經濟需要,具有較強競爭力打下了堅實基礎。僅2003年本系就在“3+2”“3+1”“2+2”模式專升本選拔中,有117名學生升讀本科。佔畢業生人數的45%。

近幾年來學生畢業後的就業率十分樂觀。系內經常組織切合專業特點的競賽活動,學生參與積極,取得了驕人的成績。在十堰地區高校組織的計算機專業競賽中多次取得好成績;在十堰市團委、電信局共同組織的網頁設計大賽中本系學生取得了網頁設計大賽一等獎;在校內舉辦的知識競賽,文藝演出,體育比賽中屢屢獲獎,連續二年在學校運動會上,團體總分名列全校第一。

藝術系

鄖陽師專藝術繫於 1998年成立 ,現有音樂教育、音樂表演、美術教育、動漫設計與製作、裝潢藝術設計、建築設計技術等6個專業,全日制在校學生900餘人。藝術系現有教職工53人,專任教師 35人,其中教授及總工程師3人,副教授及高級工程師7人,講師28人,碩士30人。80%以上教師具備雙師職業資格。另外,聘請客座教授13人。

藝術系擁有優良的藝術教育環境和教學科研設施,藝術樓建築面積7000平方米,有功能齊全的畫室、設計室、琴房、多媒體教室,設備齊全的音樂廳、舞蹈廳、展廳為師生提供了良好的展示平台;學校圖書館藏書65萬冊、視聽資料5000(盒),訂閱專業期刊1000餘種,為師生創作、科學研究提供了便利條件;藝術實驗中心有裝備先進的數碼設計工作室、計算機輔助設計工作室、國畫工作室、油畫工作室、版畫工作室、雕塑工作室、數碼鋼琴室等,教學儀器設備總值達500萬元,藝術系建立了網站、數字展覽館和近30個實習實踐基地。

藝術系通過舉辦各種形式的展覽、音樂會、學術報告來營造良好的學習氛圍。每年舉辦各種形式的作品展覽和音樂會30多場次,成功舉辦了三屆星雨藝術節、多場學生個人專場音樂會,定期邀請國內外著名專家學者講學。

藝術系注重學生專業能力的培養和提高,注重培養學生的創新、創業能力,積極組織學生參加國內外專業技能比賽,部分學生先後在全國大學生藝術節、全國大學生廣告藝術大賽、湖北省舞蹈大賽、湖北省大學生藝術節、湖北省高校美術大展、中日韓數字藝術雙聯展、中國(武漢)國際建築裝飾設計大賽、中國高校環境藝術設計學年獎、ONE SHOW CHINA等大賽中取得較好成績。近三年來,藝術系組織學生參加各類專業比賽獲獎160餘項。

歷史沿革

一、鄖山書院時期(1904年以前)

鄖陽師範高等專科學校是一所有著悠久歷史和光榮治學傳統的高等學府。數百年來,學校雖屢歷遷建,沿革興廢更替,但文脈相承,教風相襲,培養了大批優秀人才和國家棟樑。

學校的前身是明朝嘉靖二十六年(1547年)鄖陽巡撫於湛在府署東北所建的“鄖山書院”(已淹沒),禮部侍郎馬理為之作《鄖山書院記》,鄖陽知府徐桂亦作有《鄖山書院尊經堂記》,表彰於湛之功德,贊為“大雅之政”。及至萬曆二年(1572年),撫治鄖陽的明提督都御史、明代著名大文學家王世貞,捐出薪俸,從三吳、兩浙、燕趙購回數百種書籍,置於書院“清美堂”,為“鄖山書院”成為行省所在地著名書院奠定了根底,萬曆十四年(1588)知府沈鐵增修。

清雍正十一年(1733)守道魯之裕因書院坍塌而重建之;乾隆十三年(1748)知府張世芳重修,四十七年知府曾恆德再修;嘉慶二年(1797)東西齋舍多有傾圮,知府王正常補葺,改名“龍門書院”;道光二年(1822年),皇帝下聖旨撥付鄖山書院辦學經費,次年學政楊懌曾將書院從府署東北移至移建於舊通判署址(今鄖縣城關鎮),後知府李羲文修理講堂學舍;鹹豐九年(1859)知府李宗濤又重修;由於地勢低佳,不適宜辦學,同治八年(1869年),知府金達遷鄖山書院至鄖陽城北三元宮(今鄖山中學校址),魯鐸作《移建鄖山書院記》,後來的鄖陽府師範學堂、鄖山中學、湖北省立第十一中學、鄖陽中學校址均在此處。

二、前師範時期(1904—1954年)

鄖陽地區師範教育的誕生和中國師範教育的開端是同步的。光緒三十年(1904年)根據兩湖總督通令,各州、府、縣書院一律改為中學堂或師範學堂旨意,鄖山書院更名為“鄖陽府師範學堂”,生源來自鄖陽府屬各縣秀才和優秀的童生,民國初年鄖陽府屬各縣的初等、高等國小堂教師,大多是“鄖陽府師範學堂”的畢業生。師範學堂為鄖陽地區近代教育文化事業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

1911年辛亥革命爆發,封建統治土崩瓦解。1912年,中華民國南京臨時政府任命蔡元培為教育總長,他宣布廢除忠君、尊孔、讀經,改革學制、修訂課程,推進社會教育。他改中學堂為中學校,學堂監督改稱校長,“鄖陽府師範學堂”因而易名“鄖山中學”,學制四年,著名馬克思主義哲學家、理論家、教育家楊獻珍於1913-1915年在這裡求學。1922年南京臨時政府頒布《學校系統改革令》,實行新學制,學校更名為“湖北省立第十一中學”,1925年楊獻珍任校長。1935年易名為鄖陽中學,設簡易師範班,1937年增設中師班。

1938年全省中學聯合,學校更名為“湖北省立聯合中學鄖陽分校”,含高中、國中、師範三部分,校址一度遷至鄖陽府學宮大成殿(今鄖縣城關鎮西嶺街鄖陽汽車改裝廠內,即將淹沒)。這時學校接納來自山東、武漢、襄陽等淪陷區流亡師生數千人,辦學規模一度達到2400人,居全省之冠。1939年,經房縣籍省參議員段錫三提議師範部搬到房縣,擬抗戰勝利後搬回鄖陽專區。

1940年成立湖北省立房縣鄉村師範,1942年新組建“湖北省八區簡易師範學校”,丁裕超任校長。1944年,鑒於“八師”房縣本部與鄖縣分部相距300餘里不便管理,宜昌地區已無師範,“八師”房縣本部改名為湖北省第六師範學校,遷往宜昌;簡師班作為“八師”分部仍留在鄖縣,校址在鄖縣城郊三元宮,後擴建為湖北省第八師範學校,屬於中師。鄖縣解放前夕,學校曾被迫先後遷往均縣、襄陽、公安縣。全國解放後,經省政府批准,留校師生又從公安縣等地遷回鄖縣。1950年3月28日,省教育廳通知鄖陽專署,批准成立“湖北省立鄖陽聯合中學”,鄖陽聯合中學內設中學部、師範部和師訓部,王少白任校長。師範部即鄖陽師範的初創階段。

三、師範時期(1954年-1976年)

建國以來,在發展國民經濟的第一個五年計畫期間,國家重點發展中級師範,停辦短訓班。1954年秋,適應教育事業發展需要,經省教育廳批示,鄖陽聯合中學分為鄖陽中學和鄖陽師範學校,師範部從鄖陽聯中分出,單獨建校,校名為湖北省鄖陽師範學校,遷至鄖縣老城朗日鄖陽府衙(已淹沒)為校舍,學校從此開始了穩定的、不斷發展的新篇章。

1956年前後,中央人民政府教育部頒布試行了《師範學校規程》和《師範學校教育實習法》,頒發了《師範學校教學計畫》,編寫出版了師範學校各科教學大綱和教材,為鄖陽師範的建設與發展提供了政策法規,確定了運作機制,使學校工作逐步走向規範化、系統化。

在接下來短短的不到20年間,學校為了支持國家建設作出了重大犧牲,連續歷經4次大規模搬遷,從此成為車輪子上的學校,遷徙、基建成為學校的首要任務,辦學條件長期得不到改善。1958年,丹江口水利樞紐工程上馬,學校後靠,遷至鄖陽中學(三元宮)東側,是為第2次搬遷;1967年,因修建丹江口水庫,鄖陽師範老校址被全部淹沒,經鄖陽地區同意,鄖陽師範學校遷到十堰市白浪公社馬路大隊,是為第3次搬遷;1970年,為支持第二汽車製造廠建設,學校服從上級安排,將整個校區轉給鑄造二廠,並經過認真選址並報地區同意,新的校址選在了鄖縣城東四公里楊溪公社紅旗大隊的香爐窪,是為第4次搬遷。

1975年鄧小平同志主持中央日常工作以後,實行全面治理整頓,使當時的經濟、教育形勢有了轉機。9月份,學校在中文、數學兩個專業開設“高師班”。鄖陽師範幾經曲折、磨難,但無論道路多么坎坷,鄖陽師範源遠流長的教育傳統,艱苦奮鬥的優良作風從未割斷,仍然艱難地向前推進,譜寫著自己坎坷悲壯的歷史篇章。

四、高專時期(1977年-今)

1977年,國家恢復了高考,湖北省革字93號檔案通知,鄖陽師範學校改為華中師範學院鄖陽分院,開始招收三年制大專生,開辦中文、英語、數學、物理、化學5個專業。乘著十一屆三中全會的春風,1978年12月28日,國務院批准在華中師範鄖陽分院的基礎上成立鄖陽師範專科學校,學制三年。先後建立了《教師守則》、《學生手冊》等一系列規章制度,1989年11月國家教委發布《普通高等學校學生管理規定》,學校據此制定了《鄖陽師專學生違紀處分條例》。1993年6月2日,經原國家教委批准,鄖陽師範專科學更名為“鄖陽師範高等專科學校”。

1979年6月,經省人民政府批准,學校從鄖縣搬遷至丹江口市東北郊七華里的金崗山為校址。1980年元月,丹江口新校基建工作全面鋪開,1981年至1983年暑假,各專業陸續從鄖縣遷到丹江口新校址,鄖陽師範專科學校完成了歷史上的第5次搬遷。此後,鄖陽師專在丹江口心無旁騖地穩定發展了30年。

1982年省教育廳對師範專科學校的專業結構設定進行調整,鄖陽師專被確定為文科為主的學校,停止了物理、化學兩個專業的招生。1983年經教育廳批准,增設政史專業,同時開辦幹部專修科、教師進修班和成人函授教育,生源以鄖陽、十堰、神農架為主,面向全省招生,走上了“普教與成教”相結合、“長短線”相結合的辦學模式,人才培養類型走向多樣化,拓寬了服務社會的領域和辦學渠道。1985年9月,物理、化學專業恢復招生。1987年學校成立成人教育處,制定了《鄖陽師專教書育人工作條例》和《鄖陽師專師德規範》,加強教書育人工作,1989年在鄖西、鄖縣、房縣、丹江口市15所中學建立實習基地,教學實踐環節加強。

1993年6月,經原國家教委批准更名為鄖陽師範高等專科學校,增設套用電子技術、化工工藝和體育教育專業。1997年學校開設本科班,校園規模全面擴大,辦學層次、師生數量及招生省份空前增加,先後開辦了會計、電子計算機套用與維護等專業。2005年學校通過省教育廳組織的人才工作水平評估,獲優秀等級。2008年,學校召開了十堰市大學生頂崗實習研討會,按教育部要求進行教學模式改革,非師範專業改為2+1”模式,師範專業改為“2.5+0.5”模式。2009年“教風建設年”活動全面展開,開始聘用“楚天技能名師”。 2010年學校作出了“實施辦學模式轉型,超常發展學前教育”的決定;2011年學校報請省教育廳批准,在丹江校區開辦五年一貫制學前教育專業,並利用暑期為竹山縣幼稚園園長和教師開展職後培訓,贏得了廣泛的社會聲譽。

2005年10月,十堰市委、市政府決定對鄖陽師範高等專科學校進行整體擴建,在北京路上建設新校區,並將擴建方案報省里審批;11月,省政府原則同意十堰市政府關於鄖陽師範高等專科學校擴建方案,省發改委、省教育廳下文批覆,鄖陽師範高等專科學校新校區建設正式啟動。2006至2009年秋,十堰新校園擴建總體規劃方案通過專家評審,完成了132戶村民的拆遷工作,十堰校區主要單體建築竣工。2009年10月,中文系、政史系、數學系師生共3200餘名師生在位於北京路的新校區開始第一次課堂教學,十堰新校區正式啟用;2010年,十堰校區基本建成,英語系、教育信息技術系、機關各部門、圖書館、後勤集團利用暑假搬遷至十堰,5個教學系9000餘人在新校區學習生活。歷經56個春秋的輾轉,鄖陽師專辦學主體終於遷到十堰城區,掀開了學校創業發展的嶄新一頁。2016年1月,經全國高等學校設定評議委員會專家考察和評議並報教育部審核,新設為本科院校。

學術研究

科研平台

| 省級科研機構 | |

| 湖北省武當文化研究會 | 漢水文化研究基地 |

(據2015年4月學校官網顯示)

建設成果

據2015年4月學校官網顯示,2010年以來,公開發表論文1626篇,其中被SCI、EI收錄67篇;出版專著、教材101部,研究成果獲省、市政府獎勵69項,獲國家、省、市(廳)級立項教科研課題109項,省科技廳重大科技成果鑑定4項,授權專利11項;現有湖北省普通高校人文社科重點研究基地(漢水文化研究基地),湖北省武當文化研究會,十堰市科技創新團隊(珍稀藥用植物繁育創新團隊)等研究機構。

學術資源

據2015年4月學校官網顯示,學校館藏紙質圖書近125萬冊。創刊於1980年底的《鄖陽師範高等專科學校學報》,先後“全國高職高專學報核心期刊”、“全國高職高專十佳學報”。

辦學條件

院系專業

據2015年4月學校官網顯示,學院設有中文系、外語系、旅遊與管理系、數學與財經系、汽車與電子工程系、生物化學與環境工程系、計算機科學系、教育系、藝術系、教育二系、體育系、思政課部12個教學單位,設有專業46個專業。

| 序號 | 系(部) | 專業名稱 |

| 1 | 中文系 | 語文教育、文秘、新聞采編與製作 |

| 2 | 外語系 | 旅遊英語、英語教育、 商務英語、套用日語 |

| 3 | 旅遊與管理系 | 歷史教育、旅遊管理、法律事務、酒店管理 |

| 4 | 數學與財經系 | 數學教育、會計、市場行銷、物流管理、投資與理財 |

| 5 | 汽車與電子工程系 | 物理教育、套用電子技術、電子信息工程技術、通信技術、機電一體化技術、汽車電子技術 |

| 6 | 生物化學與環境工程系 | 化學教育、生物教育、科學教育、套用化工技術、生物技術及套用、環境監測與治理技術 |

| 7 | 計算機科學系 | 計算機套用技術、計算機網路技術、電子商務、圖形圖像製作、動漫設計與製作、物聯網套用技術 |

| 8 | 教育系 | 初等教育、學前教育、現代教育技術、心理諮詢 |

| 9 | 藝術系 | 音樂教育、美術教育、裝潢藝術設計、建築設計技術、建築工程技術 |

| 10 | 體育系 | 體育教育、社會體育 |

| 11 | 教育二系 | 五年一貫制學前教育 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

師資力量

據2015年4月學校官網顯示,現有專任教師640人,兼職教師170人,其中教授、副教授220餘人,博士、碩士220餘人,“雙師型”教師286人。

教學建設

中央財政支持職業教育實訓基地(2個):計算機軟體與套用技術實訓基地、電工電子與自動化技術實訓基地

湖北省高校省級實習實訓基地(1個):湖北武當山太極湖發展集團實習實訓基地

湖北省高等職業教育實訓基地(2個):新聞采編與製作、電工電子與自動化技術

湖北省高等學校戰略性新興(支柱)產業人才培養計畫項目(2個):旅遊管理、套用電子技術

湖北省高等職業教育品牌專業(1個):語文教育

湖北省高等職業教育特色專業(1個):商務英語

省級精品課程(11項)

| 省級精品課程 | 負責人 | 所在系 |

| 中國古代文學史 | 喻斌 | 中文系 |

| 大學物理 | 王紹明 | 物電系 |

| 現代漢語 | 王進 | 中文系 |

| 古代漢語 | 程明安 | 中文系 |

| 武當文化概論 | 楊立志 | 旅遊與管理系 |

| 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 楊華山 | 思政課部 |

| 教育學 | 鄭傳芹 | 教育系 |

| 綜合英語 | 李曉燕 | 外語系 |

| 基礎寫作 | 周進芳 | 中文系 |

| 商務英語精讀 | 蒲軼瓊 | 外語系 |

| 國小活動綜合設計 | 李曉軍 | 教育系 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

(據2015年4月學校官網顯示:

)

| 省級精品課程 | 負責人 | 所在系 |

| 學前教育原理 | 鄭傳芹 | 教育系 |

| 教師語言 | 謝忠鳳 | 中文系 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

省級教學團隊(2個)

| 團隊名稱 | 負責人 | 所在系 |

| 語文教育專業教學團隊 | 程明安 | 中文系 |

| 物理教育專業教學團隊 | 陳俊 | 物理與電子工程系 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

湖北省重點專業(7個)

| 專業名稱 | 負責人 | 所在系 |

| 套用電子技術 | 王安福 | 物理與電子工程系 |

| 新聞采編與製作 | 葉艷芳 | 中文系 |

| 計算機套用技術 | 曹大有 | 計算機科學系 |

| 套用化工技術 | 李業梅 | 生物化學與環境工程系 |

| 商務英語 | 陳梅 | 外語系 |

| 會計 | 盛愛輝 | 數學與財經系 |

| 旅遊管理 | 孫恆、朱艷梅 | 旅遊與管理系 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

中央財政支持建設重點專業(5個)

| 專業名稱 | 負責人 | 所在系 |

| 學前教育 | 潘世東 | 教育系 |

| 旅遊管理 | 孫恆、朱艷梅 | 政法與旅遊系 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

教學成果

| 湖北省教學成果獎(10項) | |||

| 負責人姓名 | 項目 | 獎項 | 時間 |

| 楊立志 | 武當文化概論(教材) | 二等獎 | 2009年 |

| 陳俊 | “職前職後一體化”學前教育專業人才培養模式探索與實踐 | 二等獎 | 2012年 |

| 潘世東 | 漢水文化概論(教材) | 三等獎 | 2012年 |

| 郝文華 | 漢字識字教學基礎教程(教材) | 三等獎 | 2012年 |

| 謝忠鳳 | 師範院校《教師口語》教學新探——《教師口語》與《大學語文》的整合與最佳化 | 三等獎 | 2001年 |

| 喻 斌 | 古代文學全方位散點教學法 | 三等獎 | 1997年 |

| 趙昌成 | 高等代數中矩陣初等變換的教學 | 三等獎 | 1993年 |

| 陳大文 | “法學概論”教學與普法教育有機結合的探索 | 三等獎 | 1993年 |

| 鄭格予 | 數學的探測性思想方法 | 二等獎 | 1989年 |

| 劉慧琪 | 《中學歷史教學法》教學研究 | 二等獎 | 1989年 |

(據2015年4月學校官網顯示:

)

對外合作

據2015年4月學校官網顯示,學校通過校企合作,為北京海天裝飾集團、大上海企業發展有限公司、武漢慧眾聚成科技集團、商鯤高鐵教育集團、東方領航教育集團、東風實業有限公司、東風汽車貿易公司、東風風神物流有限公司、東風(十堰)發動機部件有限公司等知名企業開展“訂單培養”。

學校榮譽

據2015年4月學校官網顯示,學校六屆蟬聯湖北省最佳文明單位,榮獲湖北省先進基層黨組織、湖北省黨建和思想政治工作先進高校、湖北省最佳安全文明單位、園林式學校、全國部門造林綠化400佳單位、全國語言文字規範化示範校等多項榮譽稱號。2008年校工會被全國總工會授予“全國模範職工之家”,2011年外語系被全國婦女“巾幗建功”活動領導小組授予“全國巾幗文明崗”。

學校領導

黨委書記

楊鄖生(1956—— )男,漢族,湖北省保康縣人,研究生學歷、中共黨員、研究員。1971年12月參加工作,1974年6月加入中國共產黨。歷任十堰市委組織部副部長、鄖陽醫學院黨委副書記。2007年7月當選十堰市作家協會主席,2010年4月調任鄖陽師專黨委書記。

楊鄖生同志主持學校全面工作,負責黨委工作、思想政治工作、幹部工作、新校區建設工作,分管組織人事部,聯繫中文系,任職稱工作領導小組組長。楊鄖生研究員發表文學作品、學術論文數十篇,著有遊記散文集《藏地大迴環》、學術專著《黨內民主機制論綱》、《鄖陽民俗文化》,文學通訊《共和國之星》、黨建讀物《偉大旗幟的殷切召喚》等。

校長、黨委副書記

喻 斌(1955—— )男,漢族,湖北省竹山縣人。大學本科學歷、中共黨員、教授。歷任鄖陽師專科研處處長、黨辦校辦主任、校長助理、紀委書記、黨委副書記、黨委書記。2010年4月任鄖陽師專校長、黨委副書記。系湖北省古代文學學會常務理事,十堰市文藝理論家協會主席,被十堰市人民政府授予“政府專項津貼專家”,被湖北省教育廳授予“高校宣傳思想教育先進個人”等稱號。喻斌同志主持學校行政工作,負責機關事務工作、人事工作、外事工作,分管黨政辦公室,聯繫數學與財經系,任學術委員會主任。喻斌教授長期從事古代文學教學與研究,發表學術論文數十篇,參編《中華掌故類編》、《荊楚文化簡編》、《增訂注釋全宋詞》、《白話二十四史·晉書》,《先秦兩漢文觀止》、《元曲觀止》等十餘部著作,著有學術專著《中國文化的自然精神》、《十堰歷史文化十四講》等。

教務處處長、副校長

程明安(1954—— )男,漢族,湖北省竹山縣人。大學本科學歷、中共黨員、教授。歷任鄖陽師專教務處處長、副校長。2011年11月任鄖陽師專正校級調研員(副廳級)。系中國訓詁學會會員,中國語言文化學會會員,湖北省高校古籍整理研究中心學術委員,湖北省武當文化研究會副會長,十堰市語言文學學會會長,十堰市延安精神文化研究會副會長。程明安同志主持丹江校區日常管理工作,分管丹江校區綜合辦公室,聯繫藝術系、計算機科學系,任語言文字委員會、丹江校區管委會主任。程明安教授多年從事古代文學史、語言文字方面的教學與研究,在教材建設、古籍整理、地方文化研究等領域有所建樹,先後發表論文20餘篇,完成省古籍整理項目《詩經註疏》的整理,參加湖北省高校古籍研究項目《中華掌故大全》的編篡及《武當文化研究》、《鄖陽地方志考訂》等省級項目的研究工作。

團委書記、副校長

周進芳(1961—— )男,漢族,湖北省仙桃縣人,大學本科學歷、中共黨員、教授。歷任鄖陽師專校團委書記、副校長。現任鄖陽師專黨委副書記、紀委書記。系十堰市“跨世紀優秀人才”,湖北省高校校園文化常務理事,中國寫作學會會員,中華演講協會理事。周進芳同志主持紀委、監察工作,負責宣傳、學生工作,協管黨建工作,分管紀委監察審計處、黨委宣傳部、黨委學工部(學生工作處)、團委、學生資助中心,聯繫外語系,任體育運動委員會主任。周進芳教授從事文藝學和寫作學研究多年,發表學術論文40餘篇,部分論文被中國人民大學複印報刊資料全文轉載或錄入索引。著有《意格與寫作》,主編《中學作文教學研究》,參編演講寫作教材多部。

副校長、學報主編

潘世東(1962—— )男,漢族,湖北省竹山縣人,華中科技大學在讀博士研究生,教授,民進湖北省省委委員,現任鄖陽師專副校長、學報主編。系三屆十堰市政協常委、第九第十屆湖北省政協委員、首屆車城社科英才、湖北省跨世紀高層次人才工程第二層次人選。主要社會兼職有:湖北省孝文化研究會副會長、中國高校科技期刊研究會常務理事、全國高職高專學報研究會理事長。潘世東同志負責圖書、科研、學報工作,分管圖書館、科研處,聯繫政法與旅遊系,任愛國衛生委員會主任。潘世東教授長期從事先秦散文、美學、中國傳統文化等學科的研究與教學,公開發表學術論文50餘篇,多篇文章被人大複印資料全文轉載。主持湖北省教育廳重點科研基金項目《武當道教自然觀的文化遺存及現代價值》和《漢水傳統生態文化遺存的文化人類學考察》,出版學術專著《詩性的智慧:中國文化的自然精神及藝術表現》、《中國文化的自然精神》、《漢水文化論綱》等。

黨委委員、副校長

陳 俊(1965—— )男,漢族,湖北省武穴縣人,博士、中共黨員、教授。歷任鄖陽師專教務處副處長,教務處處長,現任鄖陽師專黨委委員、副校長。系湖北省有突出貢獻中青年專家,湖北省新世紀高層次人才工程第二層次人選,湖北省重點學科“非平衡統計物理”學科帶頭人,十堰市專業技術拔尖人才,十堰市優秀青年科技工作者,鄖陽師專“套用物理學科”科研創新團隊領軍人物。陳俊同志負責學校教學工作,協管“升本”工作,分管教務處、信息技術部,聯繫體育系,任教學委員會主任。陳俊教授主要從事凝聚態物理學的教學和研究,參加國家自然科學基金資助項目3項,主持湖北省教育廳科研項目4項,主持湖北省人事廳科研項目1項,主持湖北省教育廳教研項目1項目。在國內外刊物上發表學術論文40餘篇,其中在核心期刊上發表學術論文15篇。

席實文(1961—— )男,湖北省竹山縣人,大學本科學歷、中共黨員。歷任竹山縣縣委組織部副部長,竹山縣教育局局長,十堰市教育局副局長。現任鄖陽師專黨委委員、副校長。席實文同志協管十堰校區外圍基本建設工作,負責後勤工作,分管招生就業工作處、後勤服務集團,聯繫教育系。席實文同志緊密聯繫工作實際,公開發表了《團隊精神教育是青年人的緊迫課題》、《落實以縣為主管理體制保證基礎教育健康發展》、《開展“三有三強”創新活動 推進學校黨建工作》等多篇文章。

人事處處長、院長助理

於全收(1963—— )男,大學本科學歷、中共黨員、副研究員。歷任十堰職業技術學院人事處處長、院長助理,鄖陽師專工會主席,現任鄖陽師專黨委委員、副校長。於全收同志主持工會工作,負責學校財務、保衛工作,分管工會、保衛處(武裝部)、財務處,聯繫物理與電子工程系,任民主理校工作委員會主任。於全收副研究員主要從事幾何教學、國際關係研究,發表教研、科研論文十餘篇。

黨總支副書記、書記

章 平(1966—— )男,漢族,湖北省房縣人。研究生學歷、中共黨員、教授。歷任鄖陽師專物理系黨總支副書記、書記,黨委委員、組織部部長,黨委委員、組織人事部部長,現任黨委委員、校長助理。湖北省物理教育專業教學團隊主要成員,鄖陽師專“套用物理學科”科研創新團隊主要成員。章平同志協管丹江校區,聯繫生物化學與環境工程系、教育系五年制學前教育專業,任丹江校區管委會副主任。章平教授主要研究方向為電磁功能材料與理論物理。發表學術論文40餘篇,SCI收錄2篇,EI收錄1篇。主持湖北省教育廳重點科研項目2項,參與湖北省教育廳重點科研項目6項;參與建設省級精品課1門,參編教材2部。

黨委委員、校長助理

孫麗平(1965—— )男,漢族,湖北省丹江口市人。研究生學歷、中共黨員、副教授。歷任鄖陽師專成教處副處長、人才培訓處處長、成教處處長,黨委委員、黨辦校辦主任,現任黨委委員、校長助理。孫麗平同志協管十堰校區內部基本建設工作,分管規劃建設處、資產與後勤管理處,聯繫藝術系建築設計專業(施工方向),任招標工作領導小組組長。孫麗平副教授主要從事繼續教育與思想政治教育研究,公開發表學術論文十餘篇。

校園環境

鄖陽師範高等專科學校

鄖陽師範高等專科學校學校文化

校徽

校徽

校徽校徽圖案以鄖陽二字的首字母縮寫“YY”巧妙演化為象徵師範教育的字母“T”和寓意健康和諧,追求卓越的鵬鳥,以及代表學校教育行業屬性的書本,結合噴薄而出的太陽,宛如朝氣蓬勃的人形,體現出鄖陽師專以人為本,教育為先,培養人才,無私奉獻的辦學理念,以及學校鮮明的地域特徵和厚重的師範教育底蘊。設計採用飛白筆法,結合飽滿的標準色和流暢的線條,蘊含著鄖陽師專銳意進取,與時俱進的精神風貌和時代特徵,圓形有凝聚力和國際化之意,整體昭示出鄖陽師專充滿生機的發展前景。

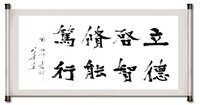

校訓

校訓

校訓立德,為樹立德行,語出《左傳·襄公二十四年》:“太上立德,其次立功,其次立言,雖久不廢,此之謂不朽”;

啟智,為開發智慧,語出《六韜》:“心以啟智,智以啟財,財以啟眾,眾以啟賢”;

修能,為培養能力,語出《離騷》:“紛吾既有此內美兮,又重之以修能”;

篤行,為努力實踐,語出《禮記·中庸》:“明辨之,篤行之”;

綜合起來,意思是樹立高尚的品德,積極開發智慧,認真培養能力,努力付諸實踐。

學校榮譽

學校積極主動為地方經濟建設和社會發展提供智力支持,在人文社科領域特別是以武當文化、漢水文化為主的地方文化研究中有較大優勢和特色。近年來,學校科研工作與南水北調水源地水質保護、鄂西生態文化旅遊圈和十堰打造區域中心城市建設戰略相結合,研究成果豐碩,在推介武當文化、車城十堰、丹江水資源等方面做出了一定的貢獻。2007年以來獲得國家、省(廳)級科研項目74項,獲得省級及以上科研經費和學校投入科研經費總計2000餘萬元。學校教師在全國中文核心期刊上共發表論文276篇,SCI、EI、人大複印資料等重要索引及收錄85篇,出版專著、教材71部。創刊於1980年底的《鄖陽師範高等專科學校學報》已出版發行150多期,先後被評為“全國高職高專學報核心期刊”、“全國高職高專十佳學報”、“湖北省優秀期刊”。獲湖北省高校教學成果二等獎2項,湖北省科研成果三等獎4項,十堰市科研成果獎72項。

在校黨委的正確領導下,經過全校師生的共同努力,學校在專業建設、課程建設、師資隊伍建設、教學管理與改革、科研創新、黨的建設等方面都取得了可喜的成績,辦學規模不斷擴大,辦學實力明顯增強,社會聲譽日益提高。學校先後獲得湖北省最佳文明單位、湖北省先進基層黨組織、湖北省黨建和思想政治工作先進高校、湖北省最佳安全文明單位、園林式學校、全國部門造林綠化400佳單位、全國語言文字規範化示範校等多項榮譽稱號。2008年校工會被全國總工會授予“全國模範職工之家”,2011年外語系被全國婦女“巾幗建功”活動領導小組授予“全國巾幗文明崗”,五屆蟬聯“湖北省最佳文明單位”。

校址交通

地址:湖北省十堰市北京南路18號

電話:0719-8846111

郵編:442000