演職員表

都靈之馬

都靈之馬導演|編劇|演員|製作人|原創音樂|攝影|剪輯|副導演/助理導演

導演Director:

貝拉·塔爾BélaTarr

阿尼亞斯·赫拉尼茨基ÁgnesHranitzky....(co-director)

編劇Writer:

LászlóKrasznahorkai....screenplay

貝拉·塔爾BélaTarr....screenplay

演員Actor:

雅諾斯·德茲斯JánosDerzsi

艾利卡·波克ErikaBók

米哈伊·科莫斯MihályKormosRicsi....Horse

製作人Producedby:

MartinHagemann....co-producerJulietteLepoutre....

原創音樂OriginalMusic:

MihályVig

攝影Cinematography:

福瑞德·科勒曼FredKelemen

剪輯FilmEditing:

阿尼亞斯·赫拉尼茨基ÁgnesHranitzky

副導演/助理導演AssistantDirector:

Yann-ErylMer....secondassistantdirector

上映日期

國家/地區上映/發行日期(細節)德國

Germany2011年2月15日......(BerlinInternationalFilmFestival)中國香港

HongKong2011年3月26日......(HongKongInternationalFilmFestival)匈牙利

Hungary2011年3月31日希臘

Greece2011年4月7日俄羅斯

Russia2011年7月2日......(MoscowFilmFestival)捷克

CzechRepublic2011年7月3日......(KarlovyVaryFilmFestival)丹麥

Denmark2011年7月14日波蘭

Poland2011年7月27日......(NewHorizonsFilmFestival)荷蘭

Netherlands2011年8月22日......(NoorderzonFestivalGroningen)加拿大

Canada2011年9月15日......(TorontoInternationalFilmFestival)法國

France2011年11月30日

製作發行

製作公司:

TTFilmmuhelyKft.[匈牙利]

VegaFilmAG[瑞士](co-production)

ZeroFictionFilm(co-production)

MoviePartnersInMotionFilm(co-production)

MedienboardBerlin-Brandenburg[德國](support)

MotionPicturePublicFoundationofHungary[匈牙利](support)

WercWerkWorks(support)

FondsEurimagesduConseildel'Europe(support)

發行公司:

NewStar[希臘](2011)(Greece)(theatrical)

SophieDulacDistribution[法國](2011)(France)(theatrical)

其他公司:

LightOdysseyLtd.[匈牙利]technocranerental

Sparkscameraequipmentprovidedby/gripandlightingequipment

R.D.ISoundDesignStudiosoundpost-production

劇情

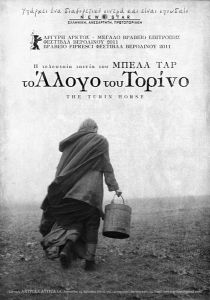

一個關於德國哲學家尼采的故事——《都靈之馬》

1889年1月3日,都靈。弗里德里克·尼採在維亞·卡羅·艾爾波特酒店的六號門前駐足。他的目光被酒店外的一個馬車吸引。不遠的地方,停著一輛小馬車。馬車的車夫遭遇到了一匹倔強的馬。不管車夫怎么喊叫,馬匹根本沒有要移動的意思。最終,車夫失去了耐心,拿起了鞭子,朝馬匹打去。尼采見到此番情景,擠進人群,衝到馬匹跟前,阻止住馬夫,抱住馬的脖子,痛哭起來。酒店的主人趕來,拉走了尼采。回到酒店的尼採在沙發上安安靜靜地、一動不動地躺了兩天。隨後,他小聲地說了幾句話。接下來,就是尼采精神錯亂、神經顛顛的十年,由他的妹妹和母親照顧的日子。誰也不知道,在都靈,在那匹馬的身上,在尼采的心理,發生了什麼。關於這匹馬的傳說很多,有人認為那是尼采變瘋的一個前兆,有人則認為這匹馬背後的故事,其實是尼采人生的一種寫照。《都靈之馬》便將主題放在了這個關於尼采的曠世謎團上。

影片賞析

沉迷於塔爾憂鬱而沉穩的敘事風格的影迷,或許從一開始就能夠從熟悉的影像中找到他們需要的訊息,也因此而並不會感到過分冗長。而對初識塔爾作品的人們來說,也能夠很快從那些耳目一新的標誌化符號而進入影片的節奏--比如身著襤褸衣衫的主人公邁著疲憊的步伐,他們用手指撥開煮熟的土豆、打水、洗碗、清理木屋和餵養馬匹這樣近乎原始生活的每一個細節。

就像在影片開始的一個簡短敘述中所提及的那樣,電影名字中的那匹馬實際上是屬於19世紀德國偉大哲學家尼采,而整部影片也正是圍繞這匹馬講述了尼采生命最後11年痛苦而絕望的生活。整個影片講述了發生在六天之內的故事,對於這位沉默寡言、發須蒼白的老人來說,似乎六天中每一天都沒有什麼不同,日復一日痛苦的日子裡陪伴他的只有身邊勤勞的女兒。

故事發展到第四天,父女兩似乎微微看見了新生活的曙光,他們發現了另外一片適合居住的地方,然而不幸的是暴風雨突然來襲將這一點點希望又徹底打破,他們不得不回頭重複自己過往的生活。此時,攝影師用一個空靈的長鏡頭延續著命運的無奈:你可以看到條紋精細的木桌,粗糙的地板,石砌的牆壁還有那匹馬身上的韁繩,甚至還有地上剝落的土豆皮,但是惟獨看不到的是兩位主人公的身影,似乎此刻他們的遭遇比這周圍的一切更加微不足道,而整個世界也對他們的命運漠不關心。儘管這個長鏡頭曲高和寡,但卻將這曲悲愴而殘酷生命之歌烘托到極致

幕後製作

在影片開始前,貝拉·塔爾親自為影片做了這段旁白。在貝拉·塔爾的眼中,這個馬的故事,就是尼采的“瘋狂”的源頭。

該片導演正是大名鼎鼎的貝拉·塔爾。貝拉是匈牙利影史上繼米洛斯·楊索之後又一個風格前衛、風格獨特的藝術片導演。他2007年的《來自倫敦的男人》曾在坎城國際電影節上引起廣泛爭議——這部長鏡頭沉悶到失控的催眠片,竟耗費了他四年時光,他的好友兼製片人因影片超支而自殺身亡,這也使得《來自倫敦的男人》成為2007年歐洲影壇的一大話題。《都靈之馬》是貝拉的最新作品,耗費了三年的拍攝時間,其濃烈的實驗性風格,將給柏林評審和觀眾帶來挑戰。

影片入圍第61屆柏林電影節競賽單元,但匈牙利大導演貝拉·塔爾在本屆柏林電影節上頗為失意。《都靈之馬》在放映時獲得了媒體和影評界的一致好評,本屆柏林電影節場刊《國際銀幕》給該片打出了3.6分的高分,與《別離》並肩排在榜首。然而最後的評獎結果卻把風頭全讓給了《別離》,《都靈之馬》僅獲得一枚評審團大獎銀熊獎。

雖然這個獎項肯定了《都靈之馬》的藝術價值,但貝拉·塔爾明顯有些高興不起來,在頒獎典禮上他拿了獎後一言不發便走下台,在其後的發布會上他乾脆空手而來,還開玩笑說他把剛到手的獎盃給別人了。不過,談到頒獎,他表示自己一直反對電影為獎項的競爭,“藝術作品之間就不應該互相競爭,有些東西之間也不具可比性。得獎固然令人感到興奮,我相信發行商也會很高興他們要發行的影片得了個什麼獎,但不能通過這個來衡量一個電影的成就,人才是最重要的”。據悉,《都靈之馬》是貝拉·塔爾的收山之作,之後他將暫時放棄電影,投入到繪畫當中。

匈牙利電影大師貝拉·塔爾的最新作品,曾經執導過《性女貞德》、《來自倫敦的男人》、《撒旦探戈》等影片。本片獲得2011年第61屆柏林國際電影節評審團大獎,以令大哲學家尼采痛苦從而進入長達11年瘋癲狀態的馬的故事為線索,講述馬、馬夫及馬夫女兒六日內的生活,其極致長鏡頭美學令本片成為探索哲學精神的靈肉合一之作,實驗性風格極為濃烈,映照尼采發瘋的本源,拍攝耗時三年。

獲獎記錄

柏林國際電影節(2011;第61屆)獲獎:2提名:1

獲獎

銀熊獎-評審團大獎貝拉·塔爾 Béla Tarr

費比西獎-競賽單元貝拉·塔爾 Béla Tarr

提名

金熊獎(國際評審團)貝拉·塔爾 Béla Tarr

影片幕後

這部影片早在2008年就已經開拍,但由於氣候條件惡劣不得不一再推遲拍攝。影片原定於去年在柏林電影節上,但最終拍攝進度未能趕上。

影片評析

電影內容五味雜陳,故事卻很簡單。讓尼采痛哭的老馬和馬夫回家後6天的生活,第一天,描述馬夫和女兒一日平常的生活,女兒在家,每日去屋外的井裡打水,準備晚飯,一成不變的全是煮土豆,馬夫則應驅馬出外工作。但自第二日起,父女兩人不斷遭遇不幸,屋外的颶風已令荒原小屋有如孤島,而老馬突然不願再拉車,甚至不吃不喝,馬夫便不再出門工作。第三日一班吉普賽人路過,不問自取的喝了井水惹惱了馬夫。次日井水莫名其妙的就乾涸見底了。之後馬夫收拾細軟帶上老馬打算搬離此地,卻走不過一個山頭就折返而回,到了晚上,連油燈也不知為何無法點燃。到了第六日,父女原本規律的生活已經被破壞殆盡,父親一切如常,吃著碗裡的生土豆,對沉默不語的女兒說“你必須得吃。”這正是女兒對絕食的老馬曾說過的話。

電影到這裡結束。

第七日會怎樣?不幸會繼續奪走父女所擁有的平凡生活?父女會堅守在家園直到連生土豆也沒有?還是第七日便已到世界末日?

這個描述人類生存之道的絕望故事,簡單而讓人回味。簡單的故事往往能包含無窮的道理,尤其是在人類似乎快要末日臨頭的當下看來,更是震撼人心。

說回結構,我相信電影藝術的好壞不在故事如何,而是如何說故事。《都靈老馬》分章節而成,如同樂章般,原本的節奏便是父女倆曾十幾年如一日的生活,電影中的六日,兩人每日都欲重複同樣的節奏,但各種“不幸”卻化作變奏漸次加入其中。父女面對變化卻沒有太多變通之法,唯有堅持如常的生存之法。這種重複中變奏,變奏後又見不變,從而反襯出主軸,這樣的結構,印象在許多小說中都能見到,但這又像是音樂中常用的技巧。道理似乎簡單,但如何在結構中巧妙而合理的安排,又是看得明白不易做到。

老貝不斷重複的描寫父女兩重複的生活,但隨著故事的變化,鏡頭的節奏也在變化著。比如女兒之前打水時,鏡頭都會跟隨前往(但是是不同的角度),路程顯得艱難而漫長。而在井水乾涸的那個早上,鏡頭待在門裡,看著女兒走到遠處的景邊,再到女兒回來緊張的叫上父親,鏡頭才又跟著兩人到井邊,但隨著兩人焦急的步伐,鏡頭的移動速度已和前面不同,快了許多。就這樣一個景別和一個速度的變化,就完成了情節到電影語言上變奏的同步。而電影中看似冗長的鏡頭裡還包含有眾多細節——絕計不只是驚人的鏡頭移動——恐怕並不是看一次就能將他們完全捕捉到的。我只能體會到大的結構,在回味中大致體會出許多細節的精彩之處,但恐怕仍未能及其深意。相信無論是情節推進抑或鏡頭安排,都是貝拉塔爾花三年時間,殫精竭慮造就,更何況故事寓意無窮,以極簡及極深,難怪貝拉塔爾將這看作他最後一部作品,因為他要說的,都已經說完了。

一如往常的貝拉塔爾,影片的第一個鏡頭總是能夠讓所有人———哪怕是半小時後就會睡過去的觀眾拍手叫好。他的黑白攝影也好得完全不像是同時代的人。想想之前在文化中心看的《鬼子來了》,雖然姜文也是拿去歐洲沖洗,但是這個黑白啊⋯⋯和貝拉塔爾拍的真是差一截,究竟是為什麼咧!?

影片有一處讓我無法不走神的地方,就是那個說最多對白的胖子,那個緩慢的zoomin實在讓人昏昏欲睡⋯⋯這么直接的對白似乎也失掉了影像之美,何況⋯⋯這冗長的對白並不直白易懂。

另外,第一個長鏡頭中凌厲的配樂絕對是讓人印象深刻的,但幾乎完全沒有變化的在不同的情況下不斷重複使用——並沒有讀懂每一次音樂擺放的用意,但這激烈的鏇律到後來實在讓我有些抗拒了。

影片評價

《都靈之馬》是貝拉繼《來自倫敦的男人》之後的最新作品,掐指算來也耗費了三年的拍攝時間,其濃烈的實驗性風格,將挑戰柏林評審的忍耐極限。

影片獎項

2011年2月20日獲得第61屆柏林電影節評審團銀熊大獎。