簡介

郎香教堂

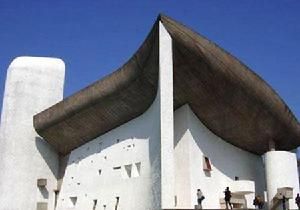

郎香教堂朗香教堂,又譯為洪尚教堂,位於法國東部索恩地區距瑞士邊界幾英里的浮日山區,坐落於一座小山頂上,1950—1953年由法國建築大師勒·柯布西耶(Le Corbusier)設計建造,也是勒·柯布西耶的里程碑式作品。1955年落成。朗香教堂的設計對現代建築的發展產生了重要影響,被譽為20世紀最為震撼、最具有表現力的建築,是現代主義建築中最具影響力的作品之一,自從1945年它首次對公眾開放以來,朗香教堂已經成為建築師、學生和旅遊者前來朝聖的聖地。朗香教堂取代了在第二次世界大戰中被毀的以前的教堂。

郎香教堂

郎香教堂朗香教堂的白色幻象盤鏇在歐聖母院朗香村之上,從13世紀以來,這裡就是朝聖的地方。教堂規模不大,僅能容納200餘人,教堂前有一可容萬人的場地,供宗教節日時來此朝拜的教徒使用。朗香教堂以其船頭似的外牆和倒轉的蟹殼形狀的屋頂,引起了建築界的轟動和負責它的教區的憤怒。由於教學所處的宏偉基址和建築師自己詩人般的衝動,勒·柯布西耶違背了建築的傳統,設計出一座給人深刻印象的既原始又現代的紀念碑。作為為冥思、反省和啟示而設計的具有強烈雕塑力量的場所,這座教堂是勒·柯布西耶的“純粹的精神創作”。

建築師

柯布西耶

柯布西耶勒·柯布西耶(Le Corbusier1887年10月6日-1965年8月27日),原名Charles Edouard Jeannert-Gris,是20世紀最重要的建築師之一,是現代建築運動的激進分子和主將。他和瓦爾特·格羅皮烏斯、路德維格·密斯·凡·德·羅、富蘭克·勞埃德·賴特並稱為現代建築派或國際形式建築派的主要代表。又譯做柯比意。

他豐富多變的作品和充滿激情的建築哲學深刻地影響了20世紀的城市面貌和當代人的生活方式,從早年的白色系列的別墅建築、馬賽公寓到朗香教堂,從巴黎改建規劃到昌加爾新城,從《走向新建築》到《模度》,他不斷變化的建築與城市思想,始終將他的追隨者遠遠的拋在身後。柯布西耶是現代建築一座無法逾越的高峰,一個取之不盡的建築思想的源泉。

構思與設計過程

郎香教堂

郎香教堂在創作朗香時,在動筆之前勒氏同教會人員談過話,深入了解天主教的儀式和活動,了解信徒到該地朝山進香的歷史傳統,探討關於宗教藝術的方方面面。勒氏專門找來介紹朗香地方的書籍,仔細閱讀,並且作了摘記。大量的信息輸進腦海。

過了一段時間,勒氏第一次去到布勒芒山(Hill of Bourlemont)現場時,他已經形成某種想法了。勒氏說他要把朗香教堂搞成一個“視覺領域的聽覺器件”(acoustic component in the domain of form),它應該象(人的)聽覺器官一樣的柔軟、微妙、精確和不容改變”(《勒柯布西耶全集1946—52》P.88)第一次到現場時,勒氏也在山頭上畫了些極簡單的速寫,記下他對那個場所的認識。他寫下了這樣的詞句:“朗香與場所連成一氣,置身於場所之中。對場所的修辭,對場所說話。”

在另一場合,他解釋說:“在小山頭上,我仔細畫下四個方向的天際線,……用建築激發音響效果——形式領域的聲學”。 把教堂建築視作聲學器件,使之與所在場所溝通。進一步說,信徒來教堂是為了與上帝溝通,聲學器件也象徵人與上帝聲息相通的渠道。這可以說是勒氏設計朗香教堂的建築立意,一個別開生面的巧妙的立意。

方案的設計和改進

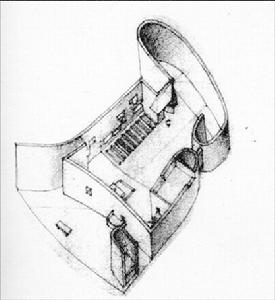

從1950年5月到11月是形成具體方案的第一階段。現在發現的最早的一張草圖作於1950年6月6日,畫有兩條向外張開凹曲線,一條朝南象是接納信徒,教堂大門即在這一面,另一條朝東,面對在空場上參加露天儀式的信眾。北面和西面兩條直線,與曲線圍合成教堂的內部空間。

另一幅畫在速寫本上的草圖顯示兩樣東西。一是東立面。上面有鼓鼓地挑出的屋檐,檐下是露天儀式中唱詩班的位置,右面有一根柱子,柱子上有神父的講經台。這個東立面布置得如同露天劇場的台口。朗香教堂最重大的宗教活動是一年兩次信徒進山朝拜聖母像的傳統活動,人數過萬,宗教儀式和中世紀傳下來的宗教劇演出就在東面露天進行。草圖只有寥寥數筆,但已給出了教堂東立面的基本形象。這一幅草圖上另畫著一個上圓下方的窗子形象,大概是想到教堂塔頂可能的窗形。

此後,其他一些草圖進一步明確教堂的平面形狀,北、西兩道直牆的端頭分別向內卷進,形成三個半分隔的小禱告室,它們的上部突出屋頂,成為朗香教堂的三個高塔。有一張草圖勾出教堂東、南兩面的透視效果。整個教堂的體形漸漸周全了。然後把初步方案圖送給天主教宗教藝術事務委員會審查。

委員會只提了些有關細節的意見。1959年1月開始,進入推敲和確定方案的階段,工作在勒氏事務所人員協助下進行。這時做了模型——為推敲設計而做的模型,一個是石膏模型,另一個用鐵絲和紙紮成。對教堂規模尺寸做了壓縮調整。勒氏說要把建築上的線條做得具有張力感,“像琴弦一樣!”整個體形空間愈加緊湊有勁。把建成的實物同早先的草圖相比,確實越改越好了。

設計解讀

有關靈感 郎香教堂

郎香教堂現在讓我們回到勒氏自己提的問題:他是從哪兒想出這一切來的呢?這個問題也正是我們極為關心的問題之一。是天上掉下來的嗎?是夢裡所見的嗎?是靈機一動,無中生有出現的嗎?

在世界建築史上,基督教教堂何止千萬,著名傑作也不在少數,何以這個山中的小小教堂竟如此引人注目,令許多人讚賞不迭,連與基督教絲毫沾不上邊的人都為之心折,這是什麼原故呢? 再說,勒柯布西耶是大家知道的現代主義建築的旗手,當年他大聲號召建築師向工程師學習,要從汽車、輪船、飛機的設計製造中獲取啟示。他的名言:“房屋是居住的機器”言猶在耳,人們記得他是很主張理性的。那么,這么一位建築師怎么又創作出朗香這樣怪裡怪氣的建築來了呢?

難道我們可以說朗香教堂還是理性的產物么?如果不是,那又是什麼呢?是什麼樣的背景和思想促成了那個朗香教堂?大家都說建築創作要有靈感,勒柯布西耶創作朗香時從那兒來的靈感呢? D·保利先生經過多年的研究,認為勒氏是有靈感的建築師,但靈感不是憑空而來,它們也有來源,朗香教堂形象的源泉就是勒氏畢生不懈、廣泛收集、儲存在腦海中的巨量資料信息。

但畢竟朗香教堂誕生至今已經過去了37年,37年在建築通史書上不算長,在當代建築史上又不算太短。許多建築物和世間許多事物一樣,距離太近不容易看得清楚,不容易評論恰當。間隔一段時間倒好一點。朗香落成37年,勒氏過世27年。現在更多的資料、文獻、手跡、檔案被收集,被整理、被研究了;研究者們發表了許多研究報告,幫助我們了解得多一些,使我們可以再作一番思考。看法自然仍是此時此地的一孔之見。

有關形象和觀感

郎香教堂

郎香教堂不管你喜歡還是不喜歡,不管你信教還是不信教,也不論你見到了實物還是只看到照片或影片,朗香教堂的形象都會令你產生強烈的、深刻的、從而是難忘的印象。在這裡,教堂的規模、技術和經濟問題,以及作為一個宗教設施它合用到什麼程度等等都不重要,也與我們無關。在這裡,重要的是建築造型的視覺效果和審美價值。

大家都有這樣的經驗,平日我們看到許多建築物,有的眼睛一掃而過,留不下什麼印象,有的眼睛會多停留一會兒,留下多一點的印象。差別就在於有的建築能“抓人”,有的“抓不住”人。朗香教堂屬於能抓人的建築,而且特別能抓。為什麼呢?

這首先是由於它讓人感到陌生,有陌生感或陌生性。我們從日常生活中都形成了一定的關於房屋是什麼樣子的概念。如果直接或間接見到過一些基督教堂的人,心目中又形成基督教堂大致是什麼樣子的概念。我們觀看一座建築物的時候總是不自覺地將眼前所見同已有的概念作比較。如果一致,就一帶而過,不再注意,如果發現有差異,就要檢驗、鑑別,注意力被調動起來了。與以往習見的同類事物有差異,就引起陌生感。

勒氏在朗香教堂的形象處理中最大限度地利用了“陌生化”的效果。它同建築史書上著名的宗教建築都不一樣,人們的眼光不能對之漠然。同時,朗香的形象也還有熟悉的地方。那屋頂仍在通常放屋頂的地方;門和窗儘管不一般,但仍然叫人大體猜得出是門和窗。它們是陌生化的屋頂和門窗。正在所謂的似與不似之間。最大限度然而又是適當的陌生化的處理,是朗香教堂一下子把人吸引住的第一關鍵。

朗香教堂的引人之處又在於它有一個非常複雜的形象結構。本世紀初期,勒柯布西耶和他的現代主義同道們提倡建築形象的簡化、淨化。勒氏本人在建築圈內與美術界的立體主義派呼應,大聲讚美方塊、圓形、矩形、圓錐體、球體等簡單幾何形體的審美價值。20年代和稍後一段時期,勒氏設計的房屋即使內部相當複雜,其外形也總是處理得光光淨淨、簡簡單單。薩伏依別墅即是一例,人們很難找出一個比它更簡單光溜的建築名作了。

然而,在朗香,勒氏放棄了往日的追求,走向簡化的反面——複雜。試看朗香教堂的立面處理,那么一點的小教堂,四個立面竟然那樣各個不同,你初次看它如果單看一面,絕想不出其他三面是什麼模樣,看了兩面,也還是想像不出第三面第四面的長相,四個立面,各有千秋,真是極盡變化之能事,與薩伏伊別墅幾乎不可同日而語。再看那些窗洞形式,也是不怕變化,只怕單一。再看教堂的平面,那些曲里拐彎的牆線,和由它們組成的室內空間,也都複雜多變到家了。當年勒氏很重視設計中的控制線和法線的妙用,現在都甩開了,平面構圖上找不出什麼規律,立面上也看不出什麼章法。如果一定說有規律,那也是太複雜的規律。薩伏伊別墅讓人想到古典力學,想到歐幾里得幾何學,朗香教堂則使人想到近代力學,非歐幾何。總之,就複雜性而言,昔非今比。

然而有一點要指出的,也是朗香的好處:它的複雜性與中世紀哥德式教堂不同。哥德式的複雜在細部,那細部處理達到了繁瑣的程度,而總體布局結構倒是簡單的,類同的,容易查清的。朗香的複雜性相反,是結構性的複雜,而其細部,無論是牆面還是屋檐,外觀還是內里,其實仍然相當簡潔。

朗香教堂有一個複雜結構,而複雜結構比之簡單結構更符合現在人們的審美心理。如果說薩伏依別墅當初是新穎的,有人喝彩的,紐約聯合國總部大廈當年也是新穎的,有人叫好的,那么,今天再拿出類似的貨色,絕對不會受到廣泛的歡迎。簡單整齊的東西,舉一可以反三,容易讓人明白的東西,現在被看成白開水一杯,失去了吸引力。簡單和少聯繫在一起,密斯堅持到底,也就栽在這裡。不是嗎,文丘里一句“少不是多”,又一句“少是枯燥”,就把密斯給否了。語云“此一時也,彼一時也”,當代人喜歡複雜的東西,揆之時下的服裝潮流,即可證明。

這是就社會審美心態的變遷而言。格式塔心理學家在學理上也有解釋。他們研究證明,格式塔即圖形有簡單和複雜之分。人對簡單格式塔的知覺和組織比較容易,從而不費力地得到輕鬆、舒適之感,但這種感覺也就比較淺淡。視知覺對複雜的格式塔的感知和組織比較困難,它們喚起一種緊張感,需要進行積極的知覺活動。可是一旦完成之後,緊張感消失,人會得到更多的審美滿足。所以簡單格式塔平淡如水,複雜格式塔濃釅如茶如酒。付出的多,收穫也大。朗香教堂的複雜形象就有這樣的效果。

對於朗香教堂的形象,人們觀感不一。概括起來,認為它優美、秀雅、高貴、典雅、崇高的人很少,說它怪誕的最多。晚近的美學家認為怪誕也是美學的範疇之一。朗香教堂可以歸入怪誕這一範疇。上面說了陌生感和複雜性,似乎就包含了怪誕,不必再單說。可是三者既有聯繫,又互相區別。譬如看人,陌生者和性格經歷複雜之人並不一定怪誕,怪誕另有一功。

朗香教堂的怪誕同它那原始風貌有關。它興建於1950—55年間,正值20世紀的半中間,可是除了那個金屬門扇外,幾乎再沒有什麼現代文明的痕跡了。那粗糲敦實的體塊、混沌的形象,岩石般穩重地屹立在群山間的一個小山包上。“水令人遠,石令人古”,它不但超越現代建築史、近代建築史,而且超越文藝復興和中世紀建築史,似乎比古羅馬和古希臘建築還早,……它很象原始社會巨石建築的一種,“白雲千載空悠悠”。朗香教堂不僅是“凝固的音樂”,甚且是“凝固的時間”永恆的符號時間。時間都被它打亂了,這個怪誕的建築物!

由此又生出神秘性。朗香教堂那沉重的體塊的複雜組合裡面似乎蘊藏著一些奇怪的力。它們互相拉扯,互相頂撐,互相叫勁。力要進發,又沒有迸發出來,正在掙扎,正在扭曲,正在痙攣。引而不發,讓人揪心。

這些都不易理解,甚至不可理解。誰造出來這樣的建築?明明是勒柯布西耶,可是又不像人造的,完全不像20世紀文明昌盛國度里的人造的。他是不是超人?或者他是按超人的啟示造出來的吧?超人是誰?當然是上帝了。在這樣的教堂里向上帝祈禱,多么好啊!

這都是猜測、是揣摸、是冥想,無法確定。許多建築物,也許是大多數建築物,即使單從外觀上看,也能大體上看出它們的性質和大致的用途,北京的毛主席紀念堂、華盛頓的美國國會大廈、各處的飯店、商場、車站、住宅……,都比較清楚。另外一些建築物就不那么清楚了,如巴黎蓬皮杜中心,悉尼歌劇院等等,需要揣測,可以有多種聯想。因為它們在我們心中引出的意象是不明確的,有多義性,不同的觀看者可以有不同的聯想。同一個觀看者也會產生多個聯想,覺得它既象這,又象那,有多義性、多義性帶來不定性。

兩千多年前傳下來的中國古籍《老子》(第二十一章)中有這樣的話:

道之為物,惟恍惟惚。 惚兮恍兮,其中有象。

恍兮惚兮,其中有物。 窈兮冥兮,其中有精。

其精甚真,其中有信。

這些話不是專門針對美學問題,然而接觸到藝術世界和人的審美經驗中的特殊體驗。在藝術和審美活動中,人們能夠在介乎實在與非實在、具象與非具象、確定與非確定的形象中得到超越日常感知活動的“恍惚”,並且感受到“其中有精”,“其中有信”。可以說朗香教堂作為一個藝術形象,正是一種恍惚之象,它體現的是一種恍惚之美。20世紀中期的一個建築作品越出歐洲古典美學的軌道而同中國古老的美學精神合拍,真是值得探討的有意思的現象。

總之,陌生、驚奇感、突兀感、困惑感、複雜、怪誕、奇崛、神秘、朦朧、恍惚、剪不亂、理還亂、變化多端、起伏跨度很大的藝術形象,其中也包括建築形象,在今天更能引人駐目,令人思索,耐人尋味,予人刺激和觸發人的複雜心理體驗。因為當代有更多的、愈來愈多的人具有這樣的審美心境和審美要求。朗香教堂滿足這樣的審美期望,於是在這一部分人中就被視為有深度、有力度、有廣度,有烈度,從而被看作最有深意,最有魅力的少數建築藝術作品之一。

朗香教堂屬於建築中的詩品,而且屬於朦朧詩派。