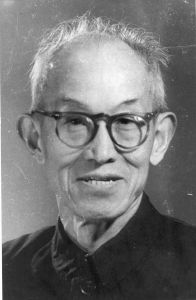

1936年畢業於北京大學理學院地質系;先後在中央地質調查所任職、中山大學理學院地質系任副教授、南寧師範學院——廣西大學、唐山鐵道學院、北京地質學院、成都地質學院任教授。

從事地質工作五十餘年,野外、室內經驗豐富,主講過地史、古生物學、中國地質學、普通地質學、中國區域大地構造等課程,先後發表二十多篇科研報告和論文。

主要著作有:編輯《板塊構造評論》、翻譯《古地質圖》、發表《國外地質》、撰寫《四川龍門山印支期構造發展特徵》、撰寫《走綜合治旱的道路——關於如何戰勝川中乾旱問題的看法》、翻譯《地幔的奧秘》、翻譯《地槽的概念》、翻譯《地質學論的基本原理》、撰寫《宇宙會膨脹嗎》撰寫《塞拉比斯古廟之迷》、撰寫《四川盆地三疊系的一些問題》等。

1980年曾去雲南採集古生物標本280多塊,組織有關人員正式建立我國地質院校第一個沉積相館,為教學、科研提供較豐富的資料和實物。

主要書目:

書報述評:斐木爾著《印度半島太古代片岩層的比較》,《地質評論》,1937年,第2卷,第3期,287-292頁

書報述評:舒可特著《重要海相二疊紀地層之比較》,《地質評論》,1937年,第2卷,第3期,301-309頁

湖南零陵易家橋同樂塘兩煤田,中央地質調查所《簡報》,1938年,第30號,與王曰倫合著

湖南祁陽觀音灘煤田地質,中央地質調查所《簡報》,1938年,第31號,與王曰倫、靳鳳桐合著

書報述評:莫賽夫著《蘇聯克里米亞半島之地質概要》,《地質評論》,1938年,第3卷,第1期,85-90頁

書報述評:阮維周著《安徽南部海西運動之末幕》,《地質評論》,1938年,第3卷,第6期,645-647頁

雲南易門鐵礦初步勘探報告,1939年

雲南宜良可保村褐炭田地質,《地質匯報》,1939年,第36號,與王曰倫合著

雲南宜良嵩明間大煤山煤田,《地質匯報》,1940年,第33號,51-58頁

雲南宜良嵩明間洗羊塘煤田,《地質匯報》,1940年,第33號,59-64頁

雲南開遠南橋附近之石灰岩,《地質論評》,1940年,第5卷,第1-2合期,93-100頁

安徽宣城縣水東煤田幾個地質問題,《地質論評》,1940年,第5卷,第4期,335-342頁

雲南呈貢附近之地質,《地質論評》,1940年,第5卷,第5期,399-413頁,與許德佑合著

雲南龍陵鎮康兩縣地質礦產,資源委員會西南礦產測勘處《臨時報告》,1942年,第15號

貴州水城大河邊煤田地質詳測報告,資源委員會西南礦產測勘處《臨時報告》,1942年,第29號

貴州修文區鋁礦地質簡報,資源委員會西南礦產測勘處《臨時報告》,1943年,第38號

滇緬公路沿線地質,《地質論評》,1943年,第8卷,第1-6合期,9-16頁

貴州水城附近大羽羊齒煤系之一剖面(英文稿),《中國地質學會志》,1944年,第24卷,第1-2合期,47-51頁

寧夏白土山菱鎂礦初勘簡報,中央地質調查所《油印簡報》,1944年

書報述評:蘇頓著《下石炭紀長身貝之分類》,《地質評論》,1946年,第11卷,第1-2合期,158-159頁

中國泥盆紀含魚地層時代之探討,《地質評論》,1947年,第12卷,第5期,421-429頁

溝鱗魚在廣東北部的發現(英文稿),中山大學理學院《自然科學》復刊,1948年,第1卷,第1期,78-83頁

廣東花縣赤坭一帶地質,兩廣地質調查所《地質集刊》,1949年,第2號,1-18頁

賀蘭山地質(節要),《地質論評》,1951年,第16卷,第1期,67-68頁

廣西南寧附近早期中泥盆紀動物群,《中國古生物學會訊》,1951年,第5期,7頁

山西沁縣地質調查報告,1951年

寧夏的南山系,《地質知識》,1954年,第4期,23-25、40頁

譯文:布申斯基著《從農業使用觀點論磷灰岩的礦物學和分類》,《地質譯叢》,1955年,第5期,1-5頁

景兒峪灰岩中萊德利基蟲的發現及其對中朝地台下寒武劃分的意義,北京地質學院第二屆科學討論會《論文節要》,1956年,6-7頁

關於華北前寒武系命名的商討,中國地質學會《會訊》,1957年,第11期,28-31頁

海南島第四紀火山,全國第四紀地質會議《論文節要》,1957年

譯文:納里夫全著《蘇聯地質綱要》,1959-1961年

華北地台震旦系的幾個問題,1961年

譯文:哈茵著《地殼發展的基本階段》(現代大陸區域),1961年

譯文:哈茵、謝音曼著《地槽學說一百年》,1962年

中國大地構造區劃初步方案,成都地質學院《學報》,1964年,第8號,31-44頁

譯文:德威、畢爾德著《板塊構造與地槽》,成都地質學院《國外地質》,1973年,3-4期,37-46頁

譯文:德威、霍斯費爾德著《板塊構造、造山作用和大陸成長》,成都地質學院《國外地質》,1973年,3-4期,47-54頁

譯文:迪茨著《海底擴張假說》,成都地質學院《國外地質》,1973年,3-4期,62-66頁

譯文:伊利契著《新全球構造—贊成和反對》,成都地質學院《國外地質》,1973年,3-4期,67-69頁

川北須家河組的劃分和對比,《西南地層古生物通訊》,1974年,第4號,185-196頁,與四川石油管理局綜合研究大隊合著

四川盆地卡尼克階地層,成都地質學院《學報》,1978年,第5期,23-39頁,(以香溪群科研組名義發表)

譯文:道特著《地槽的概念》,成都地質學院區地教研室《參考資料》,1978年,(一),1-16頁

譯文:迪茨、候爾頓著《地槽的現實主義概念》,成都地質學院區地教研室《參考資料》,1978年,(一),17-30頁

四川龍門山印支期構造發育特徵,《四川地質學院》,1980年,第1期,1-10頁,與朱夔玉、金以鍾、賈疏源合著

走綜合治旱的道路(提綱)—關於如何戰勝川中乾旱問題的看法,四川省地質學會《我省地質工作建議彙編》,1980年,63-66頁,與任天培合著

成都地質學院陳列館簡介,《博物館學新編》,1981年,51-53頁

宇宙會膨脹嗎?《大自然》,1982年,第1期,《新華文摘》1982,第5期,223頁

四川盆地三疊系的一些問題,在雲南省地質學會慶祝中國地質學會60周年大會上的發言稿,1982年

地槽的概念,成都地質學院《國外地質》,1982年,增刊,5-12頁

譯文:格尼比頓科著《地槽學說的基本原理》,成都地質學院《國外地質》,1982年,增刊,65-69頁

塞拉比斯古廟之謎,《地球》,1982年,5,28頁

四十年代的一位知名的地質學家—許德佑,《地球》,1983年,第3期,26-27頁,與王武峰合著

四川龍門山晚三疊世真箭石目一新科—中國箭石科,《古生物學報》,1984年,第23卷,第3期,與朱夔玉合著

天山大地構造發展中的的地台發展問題,在天山地質礦產學術討論會上的發言稿,1984年

地球的構造發展,研究生講座《講稿》,1984年

中國的魚糞石,中國古脊椎動物學會第一屆學術會議《論文彙編》,1985年,《成都地質學院學報》1987,2

峨眉山地質研究史,《峨眉縣誌通訊》,1985年,第18期,1-4頁

峨眉山地質奠基人—趙亞曾,《峨眉縣誌通訊》,1985年,第18期,14-18頁

李春昱先生在峨眉山,《峨眉縣誌通訊》,1985年,第18期,25-26頁

用系統觀談恐龍的絕滅,《地學進展》,創刊號,1986年,17-23頁,與王運生合著

地層學的發展進程及趨勢,《地學進展》,1986年,第2期,2-13頁;第3期,1-5頁

宇宙的概念,1986年

恐龍絕滅之謎,1986年

地殼的構造發展規律及中國區域大地構造的幾個問題,1986年

成都地質學院《研究生學刊》賀詞,《研究生刊》,1986年,第1期

地塊構造評論/邊兆祥//,地質出版社,1986.8,179頁

相關詞條

-

邊姓

邊姓是出現在《百家姓》中的姓氏,據《百家姓》記載,姓氏屬地為隴西郡(秦朝),現在甘肅省。現在浙江省,陝北,內蒙古鄂爾多斯,河南省,山東省,江西省,河北省...

基本信息 邊氏 邊姓起源 得姓始祖 邊氏圖騰與族徽 -

邊[姓氏]

邊姓是出現在《百家姓》中的姓氏,據《百家姓》記載,姓氏屬地為隴西郡(秦朝),現在甘肅省。現在浙江省陝北內蒙古鄂爾多斯較為常見,有邊姓聚集村落大約四萬人。...

基本信息 邊氏 邊姓起源 得姓始祖 邊氏圖騰與族徽 -

董兆祥

董兆祥,男,教授,碩士研究生導師,工學碩士,河北省省管優秀專家。1981年畢業於原長春地質學院水文工程地質專業,並獲得工學碩士學位。現任教於石家莊經濟學...

-

廖祥儒

廖祥儒,男,1964年出生,是江南大學生物工程學院微生物製造與生態工學研究中心副主任,教授、博士生導師。

簡介 -

義海[電視劇]

了景世琛。而顧朗森把顧兆禮叫到身前,說自己懷疑白守福的死和孔爺孔呈祥有關係,顧兆禮也順勢把事情推給了孔爺。其實顧朗森懷疑孔呈祥是其次,他想要把...顧兆禮從小惺惺相惜,卻不幸在一次意外中一同被人販子拐至人販窟,結識了小叫...

劇情簡介 分集劇情 演職員表 角色介紹 幕後花絮 -

義海[祝東寧執導電視劇]

的死和孔爺孔呈祥有關係,顧兆禮也順勢把事情推給了孔爺。其實顧朗森懷疑孔呈...後生景世琛和顧兆禮從小惺惺相惜 ,卻不幸在一次意外中一同被人販子拐至人販窟,結識了小叫花子名字,三人逃出升天對月結義。數年後,老大顧兆禮成為黑道...

劇情簡介 分集劇情 演職員表 幕後花絮 播出信息 -

那金花和她的女婿

的心頭肉,但是玉英卻遠嫁北方與當地人何兆海結了婚。那金花一氣之下與其斷絕了...。悲痛欲絕的那金花發誓要將孫子奪來自己身邊。在丈母娘那金花的要求之下,大女婿何兆海帶著威威踏進了江海。面對南方岳母的處處刁難,北方女婿何兆海儘量巧妙化解...

劇情簡介 分集劇情 演職員表 角色介紹 音樂原聲 -

文祥塔

文祥塔位於浙江省羅陽鎮內門外。明隆慶(1567-1572)問始建,為歷、崇恢時均曾借修,清嘉慶十七年(1812)倒坍,道光廿三年(1843)鄉賢潘浦籌資...

古塔傳說 古塔介紹 文化傳承 相關古塔 相關文章