姓氏源流

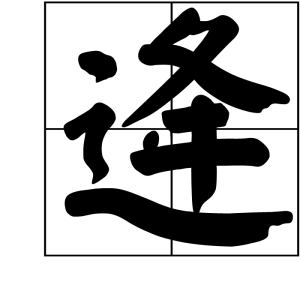

逄姓

逄姓1、出自姜姓,上古炎帝的後裔,以國名為氏。炎帝子有人名叫陵,商初受封於逄(今所在地不詳),建立了逄國。也稱為逄伯陵。到了西周武王的時候,逄國滅亡,改其地為齊,改封給姜太公,逄國的後人以原來的國名作為姓氏,成為逄氏。

2、起源於夏朝,是有名的弓箭手逄蒙的後代。唐代的學者顏師古說,逄姓的起源和逢姓相同,都是逄蒙的後代。夏朝的時候,有一個出名的弓箭手叫逄蒙,曾經拜后羿為師。他的後代也隨著他姓逄,稱為逄氏。

3、起源於春秋時期,春秋時的齊國君主有車左官名逄醜父,他的後代也稱逄氏。成為逄氏的又一支。

逄姓始祖:逄伯陵。逄姓出自姜姓,起源於6000年前,炎帝之子逄伯陵,以國名為氏。據《萬姓統譜》記載,炎帝有子名叫陵,商朝初年受封於逄(今山東省臨朐縣石門山),建立了逄國,為伯爵,世稱逄伯陵。後來周武王滅掉了逄國,該國的後世子孫便以原國名作為姓氏,這樣就有了逄姓,故逄氏後人奉逄伯陵為逄姓的始祖。

得姓始祖

畢公高。周初著名政治家。商朝末年,周文王的第十五子高,隨周武王興師伐紂立下赫赫戰功。西周建立後,他負責處理被商紂王關押的犯人。他採取寬大為懷,平反了不少冤獄,表彰了因直諫受害的功臣,因而名聲鵲起,為“周初四聖”之一。後被周武王封於畢國,爵位為公。世稱畢公高。武王駕崩後,其為顧命大臣之一,他與周、召二公等一起輔政,使周王朝的經濟文化有了較大的發展,並形成了“成康之治”的盛世。畢公高支庶有封於龐鄉者,後世子孫以封邑為氏,稱龐姓。因畢公高名聲顯赫,他們尊畢公高為其得姓始祖。

遷徙分布

逄姓在大陸和台灣都被列入百家姓前一百位。在山東青島膠南,逄姓族人分布較多。

逄姓在青島膠南市分布比較多。膠南就有幾個村以逄為村名如 逄家台後,逄家桃園,下村等,這其中皆以明初朱元璋掃北時期帶過來的西南人口為主,大部分家世族譜最上方供的皆為逄義員。

東漢時,見諸史冊之龐姓人達十六人,這些史實表明,魏晉以前,龐姓人已分布於今河南、河北、山西、陝西、山東、湖北、重慶、遼寧等地。三國蜀有龐德公之侄龐統,魏有南安狄道(今甘肅隴西)人龐德(其從兄龐柔入蜀)。扶風(今陝西鳳翔)人龐迪,酒泉表氏(今甘肅高台西)人龐淯。可見此際龐姓已播遷於四川、甘肅等地。

兩晉南北朝時,龐姓發展迅速,並逐漸形成了龐姓南安郡望、南陽郡望、始平郡望、譙郡郡望。隋唐之際,龐姓上述郡望依舊興盛,並以其為主源向四周擴散,如陝西之榆林、涇陽,山西之太原、代縣、太谷,山東之菏澤,江蘇之徐州,安徽之壽縣均有了龐姓人定居,並有一支龐姓入遷浙江泉州。

宋元之際,由於中原一帶刀兵四起,避居南方者漸多,使得龐姓在南方各地分布更廣,並有一支入遷廣西北流,後在當地發展成為望族。需要指出的是,北宋有單州成武(今屬山東)人龐籍入朝為相,並子孫顯貴當朝,使得山東龐姓名噪一時。

明初,山西龐姓作為明朝洪洞大槐樹遷民姓氏之一,被分遷於河南、江蘇、湖北、山東、河北等地。明末清初,滿清軍隊屠川,川籍龐姓避逃於雲貴高原。而不久的湖廣填四川,又使湖北、湖南之龐姓入居四川。

乾隆年間以後,山東龐姓有闖關東到東北者,亦有華東、華南之龐姓渡海赴台,進而遠播海外。

今吉林省的長春市,江西省的鷹潭市,山東省的福山區、棲霞市、黃縣、龍口市、安丘縣、膠縣,天津市,等地,均有逄氏族人分布。如今,龐姓在全國分布廣泛,尤以山東、廣西為多,此二省之龐姓約占全國漢族龐姓人口的百分之四十二。

近現代名人

逄勇

男,1958年3月出生,博士,教授、博士生導師,兼任江蘇省環境科學學會水環境保護專業委員會主任委員;江蘇省水利學會水文水資源與環境專業委員會副主任委員;河海大學環境規劃與評價研究所所長。

逄先知

逄先知,1929年10月生,山東膠縣人。高中學歷。編審。1950年加入中國共產黨。1950年畢業於華北人民革命大學。歷任中共中央書記處政治秘書室、中共中央辦公廳秘書室見習秘書,中共中央政治研究室研究人員,中共中央辦公廳秘書,中共中央文獻研究室主任。曾參與編寫《毛澤東選集》等重要文獻。