摘要

“異國他鄉的日子,獨自來了中國4年,

一路上多少的甜酸苦辣都品嘗過,

一絲絲記憶勾起了一串串滋味。

經典的80後在打拚,追求著他的夢想,

縱有創傷不退避,

何愁落泊,只要一口氣,雷或雨他也傲然經過。

從成敗里冷暖後他才知道,

絲絲點點永記在於心,

凡事不放棄,

找到心底夢想的世界終可見。”

——《一路上》,迪特·張

人物簡介

姓名:迪特·張

國籍:馬來西亞

年齡:27歲

血型:A

來穗時長:四年

職業:餐廳經營者,公益志願者,電視台特約嘉賓

語言:國語,粵語,英語,馬來西亞語

出生日期:1984年12月29日

家鄉:馬來西亞 波德申( Port Dickson )

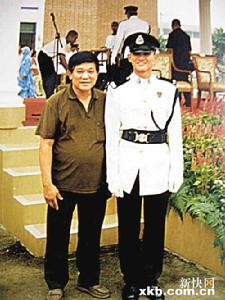

畢業學校:2005年畢業於吉隆坡警察學校( Pusat Latihan Polis Jalan Semarak ,Kuala Lumpur.)

家庭狀況:父母,一哥一姐

人生經歷

馬來西亞青年迪特的左手內側刺著“思”字,右手對應位置刺著“靜”。“有人以為這是女友的名字,其實

連環重創險些輕生

“思”與“靜”的背後,迪特兩手手背到手臂各自蜿蜒著一道扭曲、醜陋的長疤。“是我自己用刀劃的,腳上也有。”他邊說邊拉起褲腿,露出傷痕。“當時真的不想活了。是母親一個電話把我從生死邊緣救了回來。”

2010年,迪特失去了親人、戀人和事業,接連而來的打擊讓他頓時喪失了對生活的信心。苦心積攢的20多萬因盲目炒股瞬間蒸發,連客戶的貨款也搭了進去,公司倒閉,一無所有。由於他犯下對方認為不可饒恕的過錯,相戀多年的女友離開了他。最讓他痛心的是,即將迎來60歲大壽的父親在馬來西亞心臟病突發,猝死車上。父母離婚後,身為么子的迪特和姐姐、父親相依為命,母親帶著哥哥生活。父親去世的訊息讓迪特幾近崩潰。“這幾年我不在他身邊,沒有好好地照顧他。”子欲養而親不待,迪特至今內疚不已。

在他自殘甚至企圖輕生的時刻,母親的跨國電話來了。“如果你真的要走,那我也不活了。”母親堅定的語氣打消了他輕生的念頭。

痛定思痛,迪特重新振作,從零開始,就像他剛來廣州時一樣。

從皇家警察到銷售員

2006年,迪特為了愛情,放棄馬來西亞皇家警察的工作,離開吉隆坡,到馬來西亞一個陌生的城市做起小生意。加入警隊曾是他中學時的夢想,年少叛逆的他曾加入黑幫,中學老師幫助他浪子回頭,造就了他當警察的夢想。“在馬來西亞,華人警察少之又少。貪腐之風盛行,警察的聲譽並不好。”夢想與現實差距太大,兩年警隊生涯讓迪特失望透頂。

可惜短暫的愛情未能開花結果,心中傷痕累累的迪特來到廣州,希望在這個異國他鄉開始全新的生活。那年,他23歲。

“開始那兩年過得很苦,拿著兩千多塊錢工資,住在白雲區300多塊一個月的出租屋裡。”憑著一副“能把死

2010年,迪特重操舊業,跑外貿賺的錢加上貴人資助,他在陳家祠附近開了一家餐廳。迪特說這是廣州唯一一家正宗馬來西亞風味餐廳,大廚也是馬來西亞人。他積極利用網路為餐廳宣傳,QQ、微博和Facebook(面向馬來西亞來穗遊客)一個不落。

帶著父親遺願做公益

進入2012年,迪特的願望除了拓展餐廳,還有做公益活動。“請不要忘了社會有一些人需要我們去幫助,例如殘疾人士、無家可歸的流浪人。”做善事是迪特的心愿,也是他父親的遺願。

記者手記

馬來西亞華人最幸福迪特是馬來西亞華裔,祖籍廣西,祖上到馬來西亞定居,到他已是第六代。他不但國語說得溜,粵語、客家話、福建話都難不到他,此外還會馬來語、印度語和印尼語,是個語言高手。“每個馬來西亞人都會說好幾種語言,因為當地人口組成多樣化。馬來西亞人口約有2700多萬,馬來人、華人、印度人是人口最多的三大族群,華人有600多萬。在馬來西亞,難免要和各種人打交道,什麼話都要會說一點。”

迪特認為,馬來西亞和新加坡的華人最幸福。“這兩個國家的華人能夠保留自己的文化、語言和宗教信仰。馬來西亞每個華人都會說中文,很多都既會國語,又會至少一種方言。華人在馬來西亞議會還有議席,能參與國家政策制定。”

創業歷程

來自馬來西亞的“80後”華裔迪特張,在廣州生活了近5 年時間。在中國,迪特張既是一名華裔生意人,也是一名公益志願者。為了公益事業,他甚至將生意所得倒貼進去,有朋友戲稱,迪特張做的生意是一筆“糊塗

迪特張祖籍廣西,祖上定居馬來西亞,到他已是第六代。記者10日採訪迪特張時發現,他不僅國語說得好,還能說一口流利的粵語。

2007年底,年僅22歲的迪特張帶著創業夢隻身來到廣州。迪特張回憶,當時因為沒有足夠的資金,他先到一家外貿公司打工,積累了一批客戶資源。隨後,迪特張開始自立門戶當外貿公司老闆。“創業一年後我便賺到了20多萬元人民幣,可惜一次失敗的投資讓這筆錢化為烏有。”迪特張懊惱地說。失去“第一桶金”的迪特張並沒有因此放棄在中國創業的夢想。2010年,迪特張在廣州開了一家馬來西亞風味餐廳。“到廣州開馬來西亞餐廳是我的夢想,我一直想把正宗的馬來西亞美食帶給廣州的民眾,讓他們從美食中了解馬來西亞,餐廳的廚師都是我專門從馬來西亞請過來的。”

在迪特張眼裡,美食是了解一個國家或民族的最好方式,他最擅長做的是馬來西亞特色菜“功夫粿條”。迪特張會跟每個到餐廳吃飯的中國食客聊天,問他們對馬來西亞菜餚的看法,也樂意跟食客們分享馬來西亞的人文風情。馬來西亞餐廳除了是迪特張的生意外,還是他在中國做公益活動的“資本”。迪特張說,他經常把餐廳的飯菜打包,然後帶領志願者到火車站等地,為流浪者和殘疾人送上熱乎乎的飯菜。

“那時朋友都說我做的是‘糊塗’生意,沒賺到錢還要倒貼做公益活動,但我自己卻不這么認為。每次給那些需要幫助的人送飯時,他們臉上那種既驚訝又感激的矛盾表情令我畢生難忘。”迪特張說,“在我創業遇到困難需要幫助時,有不少人向我伸出援手,現在我有能力了,為什麼不幫助有需要的人呢?”

由於經費不足,迪特張的餐廳在初被迫關門。迪特張告訴記者,他正準備與朋友合夥到香港經營酒店生意。迪特張的新生意,仍與公益事業緊密聯繫著。“我還是忘不掉那些在廣州跟我一起做公益的志願者們,雖然接下來的一段時間,我不能跟他們一起工作,但我會延續那份公益熱情。”迪特張透露,他計畫啟動一個“光明之旅”的公益活動,帶中國內地的殘疾人到香港遊玩,迪特張的新酒店將為他們提供免費住宿,到時候他還會在香港召集一些義工,共同為這些殘疾人“圓夢”。

迪特張在讀大學時首次到中國旅遊,第一站即選擇了廣州。後來選擇到廣州創業,他認為這座城市除了能給他帶來很好的環境外,還包含著一份“曾經來過”的親切感。

“雖然我準備到另一座城市開啟第三次創業之旅,但我承諾,一旦賺到了足夠的錢,我還是會回廣州重新開一家馬來西亞餐廳,給廣州的志願者們提供一個不一樣的公益平台。”迪特張說。