簡介

蹄鐵形腎

蹄鐵形腎流行病學

馬蹄形腎的發病率很低大約400名新生兒中可有1例,且多為男性在正常人群中的發生率約為0.5%,男女比例為2∶1臨床上各年齡階段均有,但在屍檢中以小兒多見。主要是由於馬蹄形腎患者多合併其他系統的先天性異常,其中有些缺陷易導致早期死亡。馬蹄形腎的家族性遺傳的證據尚不足。病原學

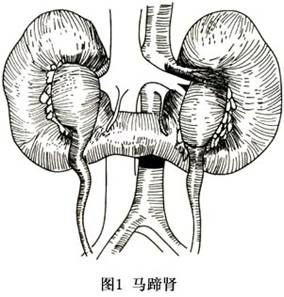

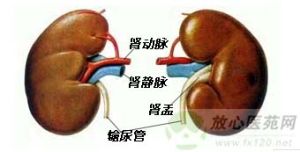

蹄鐵形腎是兩腎下極(90%以上為下極)在身體中線融合形成蹄鐵形。一般學者認為這種腎臟的形態反常,是在胚胎早期,兩側腎臟的生腎組織細胞,在兩臍動脈之間被擠壓而融合的結果。融合部大都在下極,構成峽部。峽部為腎實質(或多或少)及結締組織所構成。位於腹主動脈及下腔靜脈之前及其分叉之微上。兩腎因受下極融合的限制而不能正常旋轉,使腎脊角恰與正常相反。腎動脈可來自髂動脈,來自腹主動脈分叉處,或來自腸系膜下動脈。輸尿管較正常之輸尿管為短,在峽部之前下行至膀胱。臨床表現

蹄鐵形腎

蹄鐵形腎