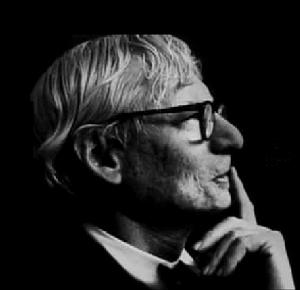

路易•康

路易•康路易·康(Louis Isadore Kahn,1901-1974)美國現代建築師。1901年2月20日生於愛沙尼亞的薩拉馬島,1905年隨父母移居美國費城,1924年畢業於費城賓夕法尼亞大學,後進費城J·莫利特事務所工作。1928年赴歐洲考察,1935年在費城開業。1941-1944年先後與G·豪和斯托諾洛夫合作從事建築設計,1947-1957任耶魯大學教授,設計了該校的美術館(1952-1954)。1957年後又在費城開業,兼任賓夕法尼亞州立大學教授。

童年和親職教育

1901年2月20日,路易·艾瑟鐸·康(Louis Isadore Kahn)出生在波羅的海的薩列瑪島。這是愛沙尼亞的一座小島,當時處於波蘭統治下。康,是一個猶太家庭的"姓"。路易的父親是一名虔誠的猶太教徒,母親伯莎出身於名望甚高的孟德爾頌家族。伯莎·康與德國浪漫主義作曲家費列克斯·孟德爾頌是親戚。當時,孟德爾頌家族的這一支移居于波羅的海東岸已歷數代。伯莎的祖父摩西·孟德爾頌是18世紀德國啟蒙運動中有名的猶太哲學家,定居與拉托維亞首府里加。她的父親則是里加城裡頗具聲望的猶太希拉,當其謝世時,全城為之點燃白蠟燭。其時,里加人口達20萬,是波羅的海東岸最繁華、發達的城市。雖然不若費列克斯·孟德爾頌那般在樂壇享有盛名,伯莎·孟德爾頌也曾是一名才能出眾的豎琴手,同時,還是著名文學家歌德和席勒的崇拜者,路易·康自幼年起就處於他雙親的文化薰陶之下。自然,宗教,音樂以及歌德、席勒等人的文學作品,自小即成為路易·康的精神食糧。因此,18世紀以後,德國資產階級革命的思想主流--浪漫主義以及新柏拉圖主義演變成存在主義,對路易·康形成了相當大的影響。這些影響,在童年時即已存在,而路易和伯莎的母子之情甚篤。即使成年之後工作十分繁忙,他也經常與其母親抽空長談。這位聰敏的母親在路易·康的成長中也是一位良師益友。

路易·康一家於1906年移民美國。美國的"第一代移民",總是帶有強烈的母國特色,因而也常常與這一新大陸上的新型社會難以融合。各不相同的民族傳統,價值觀以及血緣關係,是移民們形成了一個個以各自傳統文化為紐帶的小社會。在今天美國,沿一條街道駕車而行,從各種宗教建築的式樣可以清晰的辨認各個街區居住者所屬的教派、原國籍。同樣,本世紀初,路易·康一家落腳的地段是北費拉德爾菲亞老城中一片講高昂鏗鏘柏林德語和意第緒語的猶太教街坊。1912至1920年間,他先後在費拉德爾菲亞中心和公立工業藝術設計學校求學。期間,他的繪畫技法也有相當進步,因而多次獲獎。結束中等教育之前,已得到費城藝術學院的藝術獎學金以進而專業繪畫藝術。青年時代的路易·康顯露出了不同凡響的才藝。這些先天和後天的稟賦,是他終於成為一代名建築師的條件。

二戰經歷

1932年由建築評論與歷史學家希契柯克和菲利浦·詹森以《國際建築藝術》為標題的展覽,其目錄封面上第一次正式使用了"International Architecture"。這也許可以認為是新古典主義和新浪漫主義在美國失寵的時刻。

1924年畢業之初,路易·康在費城城市建築師丁·莫里特的事務所里從事1926年費拉德爾菲亞建城150周年紀念的規劃設計工作。1928年,他到歐洲遊歷,又到保羅·克累特的事務所里短暫地工作了一段時間。總的狀況,是一名"靜悄悄"地工作的建築學碩士,默默無聞。許多與康同時代同命運的人,竭盡所能地去迎合"國際建築"新潮流。然而,路易·康,並沒有簡單地皈依到現代運動的大旗之下。他被勒·柯布西耶的作品所觸動,那輕靈簡潔的工業化材料,抽象的幾何形,大規模的城市改造計畫,使他大為驚訝。但是,由Beaux-Arts體系造就的康,其整個精神仍然歸屬於古典主義和浪漫主義建築藝術。

1935年起,路易·康開設了獨立的事務所。二次世界大戰期間,他先後和喬奇·豪,奧斯卡·斯東諾洛夫等合作開設事務所。自大蕭條時期,與一些城市規劃工作者,如克萊侖斯·斯登,亨利·萊特等人建立起來的友誼,也使路易·康有機會從事一些城市開發性設計。在將近20年的經歷中,他的生活是一段並不令人羨慕的苦鬥。

《奧斯卡·斯東諾洛夫和路易·康建築師事務所》與N·克朗海姆工程師(康的結構和設備工程師)以及L·麥卡列斯特建築師事務所共用一座老房子的頂樓。這座房子的主人時《晚間新聞》報。建築師們的工作空間,與報社編輯部休息和午餐用的房子相互挨著,中間隔以脆弱的纖維板。由此,可以俯瞰幾台繁忙喧鬧的活字排版機。相鄰的,還有一間巨大的公用廁所。編輯們、工人們的各種笑談和新聞,透過板壁飛入繪圖人員的耳中。白天有北側、西側的窗戶為事務所照明,夜間則是吊在繪圖桌上方裏白外綠的傘形燈罩下刺目的燈泡…。繪圖員們一星期工作60小時,路易·康本人連星期天也乾工作。他經常對他手下的人說:'來啊,幹上一兩個小時'"。

康沒日沒夜地與繪圖員一起工作。嘴裡不是一支雪茄,就是一支捲菸。手中是一支軟鉛筆或炭棒。他總是一邊敘述著自己的理論、原則,一邊一遍又一遍地在草圖上畫上永無休止的線條。有時,一個成熟的念頭隨著鉛筆或炭筆逐漸明晰地出現在紙上。有時,可能依然是一紙混沌,有待於繪圖員再畫成草稿來和路易·康作另一輪摸索。"(摘自繪圖員D·惠斯等的回憶。)

戰時,全國的建築活動也都為戰爭服務。材料使用有相當嚴格的限制。斯東諾洛夫、豪、康等合作,在費城、華盛頓特區和賓州的其他城鎮設計建造過一些公共住宅。路易·康也還為一家製造廠商設計過成批生產的"戰時房屋",但沒有得到投產的機會。…

建築師這一另外行欣賞的職業,於某些真正有所追求的建築師而言,決非那種東抄抄西湊湊而財源不竭的行業,認真創作的建築師,於任何其他藝術領域的創作一樣,總面對著其味無窮的探索,然而也常常是苦樂參半,或者說這種無窮的探索根本就是一種五味雜陳的合劑,甘苦何須一辨?路易·康的早期奮鬥,正是這一類型建築是相當典型的生活經歷。也許,正是這段經歷,使康在50年代飛速步入了名建築師的行列。

脫穎而出

歷經30年的摸索與彷徨,路易·康終於在自己的事業中迎來了轉折點。人們把耶魯大學藝術化浪的擴建項目,視為康的成名之作。在紐哈芬這座大學城中,時至路易·康接手這一項目時,新建築並不多,它象哈佛大學那樣,充滿著英國劍橋、牛津一樣的學院氣息,建築亦然--古老灰黯的石材建築,厚重的歷史形式和體重,從哥特、維多利亞到折衷主義。在如此濃郁的歷史主義環境中,康的設計顯得十分拘謹。沿教堂街的立面,他小心翼翼地使之與原有的建築在色彩、表面質感以及線面劃分上保持統一,在建築細部處理上簡陋、粗糙,地位謙卑。從這一側看,擴建部分猶若狗尾續貂。然而,在室內和面向室外展坪、綠地的另一側,康大膽地運用了鋼和玻璃以及流動空間、三角形密肋樓蓋結構外露等典型的現代手法。在室內,他首次以一些簡單幾何形作為空間構圖的"元"。那融結構、空間構圖、裝飾和設備管線與一體的三角形密肋樓蓋,把勒·柯布西耶的樸野主義,奈爾維的裝飾性結構等手法--現代建築運動中最為人稱道的精華,匯集一體。這一特色,由這時起成為路易·康的個人風格中重要的一個方面。這種照顧歷史環境,又竭力求新的二元的做法,顯然是在兩重壓力下的風格"複合"--時代的壓力和耶魯這一具體環境的歷史壓力。如果說,耶魯大學藝術畫廊擴建工程呈現的是某種比較淺表、比較生硬的"符合",那么稍後的特雷頓猶太人文化中心以及1957年之後完成的賓夕法尼亞大學理察醫學研究大樓,已呈現某種非壓力加工式"複合"而成的二元,而是傳統與現代在各個方面的交織。

在這種"交紙"的過程中,路易·康從幼年起積蓄的文化素養開始並發出異彩。他不但有設計作品問世,而且作品常常伴有自成一格的理論作支持。他的理論,既有德國古典文學和浪漫主義哲學的根基,又揉以現代主義的建築觀,東方文化的哲學思想,乃至中國老莊學說。他即從事建築創作實踐,又先後在耶魯、普林斯頓和U·Penn從事建築教育,應邀在許多國家發表演說、文章。在建築理論方面,他的言論常常如詩德語言一般晦澀、艱深、令人費解;然而也確如詩句一般,充滿著隱喻的力量,引人爾有多義。他的實踐,似乎為這些詩句般得理論做了註解;而他的理論,似乎又為他的實踐潑灑上一層又一層神秘的色彩。在20年的巔峰狀態中,他的作品遍及北美大陸,南亞和中東,他的弟子成為今天美國以及其他國家建築界、建築教育界的中堅,而他的建築思想,更是風靡一代又一代的建築師。因此人們崇奉他為一代"建築詩哲"。盛名之下的路易·康,對待他的作品仍然持30年代的嚴謹工作態度。他自己每周工作80小時以上。他的雇員們往往也被迫每周工作80小時以上。雇員們回憶道,周末是令他們不安的。因為,平時康沒有太多時間靜下心來考慮正在進行中的設計工作,周末於他就格外可貴。他總是趁周末鑽到事務所里,就他最為掛心的設計項目,抓住任何一個遇到的人一起從事方案修改。這么一來,某一方案的設計負責人(project architect)在星期一早上於自己圖板上見到的可能是一張新的草圖。他必須趕緊看懂它,在趕緊畫出來,以備康不時過問。這種變幻不定的修改,於一般人而言,簡直太過分。人們很難在前後兩次方案變動中捉住康的思緒,然而,如果把一個項目的三、五次,以至七、八次大修改的草圖放在一起來看,一種由衷的欽佩,會在心中升起。

經典作品

1.1957 賓夕法尼亞州費城大學理查茲醫學研究大樓(Richards Medical Philadelphia,PA)

2.1959 羅徹斯特第一基督教教堂(First Unitarian Church Rochester)

3.1960 賓夕法尼亞州布林莫爾學院 歐德曼大廳(Erdman Hall Bryn Mawr,PA)

4.1960 加利福尼亞州拉霍亞 索克研究中心(Salk Institute La Jolla CA)

5.1966 德克薩斯州沃思堡金貝爾博物館(Kimbell Museum Fort Worth,TX)

6.1967 新罕布夏埃克塞特菲利普埃克塞特學院圖書館(Exeter Library Exeter,NH)

7.1973 印地安那州韋恩美術學院(Fine Arts Center Ft. Wayne IN)

8.1969 英國耶魯大學藝術中心(Yale Center for British Arts)

9.1974 印度管理學院(Indian Institute of Management)

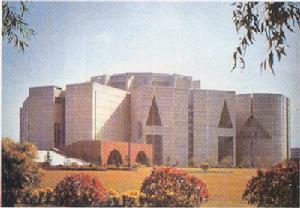

10.1975 孟加拉國家會展中心(National Assembly Bangladesh)

耶魯大學美術館

耶魯大學美術館 孟加拉國達卡國民議會廳

孟加拉國達卡國民議會廳 索克大學研究所

索克大學研究所