基本資料

![跡[漢語詞語]](/img/7/463/wZwpmL4MTO5YDM5kzMwgDM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5MzL1gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 跡[漢語詞語]

跡[漢語詞語]【拼音】jì (台灣:jī,jī和jì為官話口語語音的自然音變)

部首:辶,部外筆畫:6,總筆畫:9 ;

繁體部首:辵,部外筆畫:6,

五筆86&98:YOPI

倉頡:YYLC

筆順編號:413234454

四角號碼:30303

UniCode:CJK

統一漢字 U+8FF9

組詞:奇蹟、跡象、古蹟、印跡、足跡

漢英互譯

◎ 跡

mark remains ruins trace vestige

English

traces,impressions,footprints

基本字義

①在贛語中指留下的印痕:蹤跡|筆跡|痕跡。②前人遺留的事物:遺蹟|古蹟|陳跡。③事情;行為:事跡|奇蹟|形跡可疑。

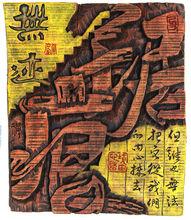

鋸痕無跡(黃仲金 書刻)

鋸痕無跡(黃仲金 書刻)【跡象】 jì xiàng 指表露出來的不很明顯的情況、徵兆。

〖例句〗從這兩天觀察到的跡象判斷,犯罪分子有逃跑的打算。

②經行。《載敬堂集·匾辭碑文·古道歇棚記》:“古道之於西地,洵通外獨途,歷代村民行南走北、越省過州、進京游國,無不跡此。”

跡 <名>

同本義

又如:浪跡天涯;人跡(人的足跡);人跡罕至;跡蹈(重複走過的路);跡狀(行跡);跡響(蹤跡和聲響)

留下的印子

蟆入草間,躡跡披求。――《聊齋志異·促織》

又如:痕跡;血跡;筆跡;墨跡

前人留下的事物(主要指建築或器物)

故平公之跡不可明也。――《韓非子·難一》

故使荊、關、董、巨真名跡歸其(袁可立子袁樞)家。—— 明 王時敏《煙客題跋·題自畫關使君袁環中》

又如:古蹟;勝跡;古城牆的遺蹟;史跡;跡相(表露出來的不很顯著的情況,可藉以推斷過去或將來)

通“績”。功勞

如是則其跡長矣。――《

跡jì

1.腳印:留有足~。尋覓蹤~。〈引〉留下的印子,或前人遺留下的事物(多指建築或器物):痕~。保存遺~。保護古~。

2.重要的,奇特的事情:事~。奇~。

3.活動。跡由活動所留,故跡也引申為活動。

4.(高等代數專用語)指方陣的對角元素之和(trace)

跡(jì) 1.腳印;足跡。2.痕跡。3.指手跡。4.形跡;行動。5.業績;事跡。6.追蹤;追尋。7.至;蹈。8.遵循;仿效。9.考核;推究。10.量詞。相當於"步"。

古籍解釋

康熙字典

〔古文〕《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》資昔切,音積。《說文》步處也。《廣韻》足跡也。《左傳·宣十二年》遷大國之跡於鄭。《前漢·揚雄傳》擬足而投跡。《淮南子·說山訓》足蹍地而為跡。

又凡功業可見者曰跡。《書·武成》太王肇基王跡。《前漢·王褒傳》索人求士者,必樹霸跡。

又凡前人所遺留者曰跡。《莊子·天運篇》《六經》先王之跡也。

又凡有所遵循亦曰跡。《書·蔡仲之命》爾乃邁跡自身。《注》仲無所因,故曰邁跡。《前漢·平當傳》深跡其道,而務修其本。《注》謂求其蹤跡。

又凡有形可見者皆曰跡。《淮南子·說山訓》循跡者,非能生跡者也。《唐書·魏徵傳》豈有君臣同心事形跡者。

又循實而考之亦曰跡。《前漢·功臣表》跡漢功臣。

又《杜欽傳》將以求天心,跡得失也。

又風跡,風化之跡也。《後漢·朱浮傳》頗欲厲風跡。

又跡射,尋跡而射也。《前漢·王尊傳》將跡射士千人。

又跡人,官名。《周禮·地官·跡人注》跡之言跡。知禽獸處也。

又與跡同。《文中子·問易篇》心跡之判久矣。

又與跡通。《詩·小雅》念彼不跡。《注》謂不循故道也。

又葉卽略切,音爵。《陸機·演連珠》火壯則煙微,性充則情約。是以殷墟有感物之悲,周京無佇立之跡。 《集韻》或作、。

![跡[漢語詞語] 跡[漢語詞語]](/img/0/ff2/nBnauM3X3MTN0MjM0ADOwgDM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLwgzLzIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)