理論基礎

資產負債表法

資產負債表法資產負債表法的理論基礎是資本維持觀,即只有在原資本已得到維持或成本已經彌補之後,才能確認損益。資本維持又分財務資本維持和實體資本維持(Financial capital maintenance and Physical capital maintenance)兩種觀點:前者認為,資本應視 為一種財務現象,即包括由所有者投入企業的資源,收益就是一種實物現象,它所代表的是一種實際“生產能力”,企業資產超過原“”生產能力 “”的部分即為收益。這兩種觀點還有一個重要的區別就是一定期間價格變動對持有資產和負債影響和處理上。按照財務資本維持觀點,價格對資產與負債的影回響該加以確認,它們在性質上高於持有利潤或損失,可包括於資本報酬之中;而在性質上屬於資本保持的調整,應直接納入業主權益,而不能列入收益。

企業在一定期間所實現的贏利或虧損,必然表現為資產和負債的變動,收入有資產增加或負債減少相伴隨,成本費用地減少企業資產或增加負債。資產和負債變動引起利潤的情況不外於以下4種:

(1)資產增加,負債不變,表明企業取得了利潤;

(2)資產不變,負債減少,同樣表明企業獲得了利潤;

(3)資產和負債都增加,但資產增量大於負債增量,表明企業獲得了利潤;

(4)資產和負債同減,但資產減量小於負債減量,同樣表明企業獲利。

如企業在一個期間的資產和負債發生了與上述相反的變化,則企業當期的成果為虧損。因此,可通過計算和比較期初和期末淨資產來確定一個會計期的利潤。在確定資產變動時,所有者在此期間的追加投資和派給所有者的款項必須除外。所以資產負債表法也稱淨資產法,其利潤計算公式可表示如下:

利潤總額=期末淨資產-期初淨資產+本期派給所有者的款項-本期所有者投資(減資和付給所有者的利潤)(增資)

在會計實務中,此法只在流行單式記賬法時,為人們所採用。隨著複式記賬法的盛行,收入費用類賬戶的設定,並用以計算利潤,此法已被廢止,但其核對損益的作用,依然不變。

目的

利潤確定與資產計價是會計學中的兩大中心內容。在企業生產經營過程中,特定時點的資產、負債和所有者權益的數額是一定時期 企業經營活動和其他事項的結果。前後兩期所有者權益淨額相比之差,反映企業的 損益。同時在生產經營過程中,企業不斷地取得 營業收入,為此要設定一些收入 費用類賬戶,定期地總結 賬簿聽記錄,將營業收入和相關的 成本、費用配合起來,加以比較,確定企業在一個時期內的經營活動是盈是虧,這就是“利潤確定”過程。資產計價和利潤確定從不同角度反映了企業的生產經營活動的成果,是一個問題的兩個方面。因此, 確定利潤可採用兩種方法,即資產負債表法和損益表法。兩者的方法不同,但結果應當一致。

區別

資產負債表債務法和收益表債務法的區別主要表現在:

核算觀念不同

資產負債表

資產負債表資產負債表債務法從資產負債觀出發,認為每一項交易或事項發生後,應首先關注其對資產負債的影響,然後

再根據資產負債的變化來確認收益(或損失)。所以資產負債表債務法認為,所得稅會計的首要目的應是確認並計量由於會計和稅法差異給企業未來經濟利益流入或流出帶來的影響,將所得稅核算影響企業的資產和負債放在首位。而收益表債務法從收入費用觀出發,認為首先應考慮交易或事項相關的收入和費用的直接確認,從收入和費用的直接配比來計量企業的收益。中國過去對企業評價一般強調利潤指標,核算觀念更多地側重收入費用觀。但是隨著中國經濟環境的變化和會計準則與國際趨同,收入費用觀逐步被更為科學的資產負債觀所取代。此次在新《企業會計準則第18號-所得稅》準則中明確指出企業所得稅核算採用資產負債表債務法,可以說是中國在制定會計準則和會計核算中由收入費用觀向資產負債觀轉變邁出了極大的一步。

核算的範圍不同

資產負債表

資產負債表收益表債務法以時間性差異為依據,而資產負債表法是從暫時性差異出發,時間性差異和暫時性差異核算的范

圍是不同的。所有的時間性差異都是暫時性差異,而暫時性差異除了包括時間性差異,還包括非時間性差異。主要包括:

第一,子公司、聯營企業或合營企業沒有向母公司分配全部利潤;

第二,重估資產而在計稅時不予調整;

第三,購買法企業合併的購買成本,根據所取得的可辨認資產和負債的公允價值分配計入這些可辨認資產和負債,而在計稅時不作相應調整;

第四,作為報告企業整體組成部分的國外經營主體的非貨幣性資產和負債以歷史匯率折算;

第五,資產和負債初始確認的賬面金額不同於其初始計稅基礎。

導致二者範圍不同的原因在於以上這些項都是對資產或負債進行直接調整而導致的資產和負債的賬面金額與其稅基之間的差異造成的,對於這部分差異的稅收結果, 資產負債表債務法在其產生的當期就予以確認為遞延所得稅資產或遞延所得稅負債,並在以後各期轉回。但由於這部分差異不是時間性差異,因而按收益表債務法核算,反映不出這部分差異的未來稅收影響,只作為永久性差異,直接計入當期損益,而不影響以後會計期間。這樣,兩種方法核算下的本期及以後各期的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產及所得稅費用的金額均不相等。

核算的程式和方法不同

資產負債表

資產負債表收益表債務法下,所得稅計算公式為:當期所得稅費用=納稅所得X適用稅率±遞延稅款。在資產負債表債務

法下,暫時性差異所反映的是累計的差額,而非當期的差額,首先根據暫時性差異計算出期初和期末的遞延所得稅負債(或資產),然後倒擠出本期所得稅負債(或資產)。其計算公式為:當期所得稅費用=本期應交所得稅+(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)一(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產)。由於收益表債務法已被大家所熟悉,這裡重點介紹資產負債表債務法的會計處理。

(一)暫時性差異的會計處理

暫時性差異會計處理的步驟為:

步驟一,根據稅法規定以稅前會計利潤為基礎來確定應納稅所得額,計入“應交稅金-所得稅”。應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額。納稅調整增加額和納稅調整減少額都是由於會計和稅法在計算收益、費用或損失時的口徑不同而產生的。例如,按會計制度規定核算時不作為收益計入會計報表,但在計算應納稅所得額時作為收益需要交納所得稅。

步驟二,根據資產和負債計稅基數與賬面價值的不同,來確定應納稅暫時性差異或可抵減暫時性差異。

步驟三,根據應納稅或可抵減暫時性差異來計算確定並計入“遞延所得稅負債”或“遞延所得稅資產”。

步驟四,根據“遞延所得稅負債”或“遞延所得稅資產”來調整“所得稅費用”。當期所得稅費用=本期應交所得稅+本期發生的遞延所得稅負債一本期發生的遞延所得稅資產

在採用資產負債表核算遞延所得稅時,如果預計轉回期的稅率能夠合理確定,發生時按預計轉回期的稅率核算。另外,不論發生或是轉銷期間,如果稅率變動,均應按變化後的稅率進行調整。

資產負債表

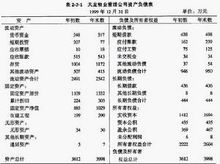

資產負債表例如:某企業從2006年12月31日購入價值15000萬元的設備,預計使用期5年,無殘值。會計採用直線法計提折舊,稅法採用年數總和法計提折舊。 2007年和2008年的所得稅稅率為40%,從2009年起適用的所得稅稅率改為30%。假定各年稅前會計利潤均為5000萬元,無其他納稅調整事項。

步驟一,確定各年應交所得稅,如下表。單位:萬元

注:其中②是由於會計和稅法折舊方法的不同而產生的納稅調整數。

步驟二、步驟三,確定應納稅暫時性差異,並確定遞延所得稅負債本期發生額,如下表。單位:萬元

(二)虧損彌補的所得稅會計處理

中國現行稅法允許企業虧損向後遞延彌補五年,舊制度關於所得稅處理規定中對可結轉後期的尚可抵扣的虧損,在虧損彌補當期不確認所得稅利益。新準則要求企業對能夠結轉後期的尚可抵扣的虧損,應當以可能獲得用於抵扣尚可抵扣的虧損的未來應稅利潤為限,確認遞延所得稅資產。一般稱之為當期確認法,即後轉抵減所得稅的利益在虧損當年確認。使用該方法,企業應當對五年內可抵扣暫時性差異是否能在以後經營期內的應稅利潤充分轉回作出判斷,如果不能,企業不應確認。

結論

由上述可以看出,資產負債表債務法在收益表債務法的基礎上,對差異的處理更符合資產和負債的定義。另外資產負債表債務法能夠提供更多決策有用的會計信息, 因為資產負債表債務法側重於暫時性差異,暫時性差異不僅包括時間性差異,而且還包括非時間性差異,內容更為廣泛。如中國資本市場不斷繁榮,企業重組、併購和股份制改造大量湧現,資產重估業務必將日益增多,這必將引起許多非時間性的暫時性差異的發生。而且資產負債表將遞延所得稅資產與遞延所得稅負債分門別類處理與披露,使其提供的會計信息更能反映企業的財務狀況。因此,無論從理論上的合理性還是從實踐上的實用性來看,資產負債表債務法都具有優越性。