人物經歷

寒門學子

綦江河畔五岔場一隅

綦江河畔五岔場一隅賀錫泉,出生在江津五岔場一個半農半手工業者家庭,一戶位於綦河周邊、幾間小土屋構築的陋室人家。這裡風物宜人,民風淳樸。

明末清初,其祖上從麻城移民至此,以農耕為業,崇尚讀書,到他祖父賀為翼(娶妻鄧氏)時家道中落。賀錫泉之父:名生雲、字天時,生於清光緒乙未年,當地一名石藝嫻熟的匠人。母親郭氏(祖籍重慶南桐)是一個獨立堅強、吃苦耐勞的農家女,婚後育有兩女(均夭折)一男。

賀錫泉聰睿好學,分別於1957年、1960年考入江津第一初級中學和江津第二中學(前國立九中)。他年少喪父,母親苦心孤詣供其完成高中及大學學業。1968年,畢業於原成都工學院(現四川大學)水利工程系五年制本科。

他成績優秀,勇於探索。1964年底,公共課《高等數學》結業,年級千人統考,取得成績103分(滿分100,選作題5分獲3分),是極少數獲得加分者之一。1965年,大三課程《水文地質》北碚實習後,撰寫論文“重慶北溫泉成因探討”,力挺“橫向說”,投稿《地質學報》。

邊城歲月

1968年底,畢業分配到廣安縣代市農場勞動鍛鍊。兩年後,調攀枝花礦務局(現攀煤集團)。十五載邊城三線磨鍊中,先後任團幹部、教員和計畫處助理工程師,1983年升任綜合利用處工程師。

1978~1983年,制訂並實施礦務局第一個環保工作五年規劃(重點治理選煤水和建材廠煙氣除塵等);率局環保科人員參加南京大學“渡口市環境質量綜合評價”科研課題;開始在《環境科學》等國家級刊物上,發表研究論文(見後)。1985年,獲四川煤炭系統科學技術大會嘉獎,並被授與優秀專業技術幹部稱號。

1983~1985年,考入上海師範大學EIA研修生班學習,畢業後擔任渡口礦務局環境監測站(籌)負責人。同期,提出建設項目“環境影響風險評價”,受邀參加第三屆全國流體力學學術會議,作學術交流。

省院春秋

2013與同窗楊德林博導(左,中科院)於川大

2013與同窗楊德林博導(左,中科院)於川大1987年進入四川省環境保護科學研究院,任高級工程師和研究員。期間,主持(或主研)"七·五"國家重點科技攻關項目”《三峽庫區二維流場計算研究》和四川省科委重點科研項

目《成都市降雨徑流污染研究》等課題並獲獎;主持完成《什邡縣石亭江雙盛化工開發試驗區環境保護規劃》;主持(或參加)完成岳池縣氮肥廠、忠縣電廠、奉節電廠和萬縣電池廠等10餘項技改工程環評生產任務。1990年,學術上取得“環境風險”突破性研究進展,發表成果“非突發性環境風險研究”,該文為美國 E I 檢索收錄。自此以後,曾受邀北師大環科所、重大等作客座研究,參與研究生環境風險評價畢業論文指導。

2004年退休,2006年參選國務院特殊津貼專家。

主要成就

倡導風險評價

上世紀七十年代末,《中華人民共和國環境保護法(試行)》(1979-09-13)通過並實施,要求對“新、改、擴建工程,必須提出環境影響的報告書”。 自此,工程項目環評工作開始在全國範圍內陸續展開。但在對環境影響涉及風險評價方面, 直到上世紀八十年代中期尚是學界一疏知領域,為國人所陌生。

考察龍門山彭州大龍潭地震遺址(2012)

考察龍門山彭州大龍潭地震遺址(2012)1985年,賀錫泉首倡環境風險評價,在國家刊物《中國環境科學》上,第一個公開發表論文“試議環境影響風險評價”,開國內環境科學及環評界先河。 文中強調,擬建工程項目時,要對那些發生機率小、突發性的、重大環境問題(如大壩潰決、化學品爆炸、核泄漏等)作出評價,並首次構架了風險評價的基本思路,提出了可供選擇的機率最佳化設計方案,以及萬一失事時應考慮的應急計畫和措施。

其機率最佳化方案分為:1.最大成功率案(只追求成功,不計收益或代價);2.最大收益案(收益至上);3.最小損失案(安全至上);4.最大可能收益案(如預測成功);5.最小可能損失案(如預測失敗)。通過機率設計計算,可獲取最大可能淨收益案作為評價初步結果,再權衡其它因素後得到最終結果。

由此可見,環境風險評價之目的和意義在於通過風險分析,建設項目在追求經濟效益最大化的同時,預測其存在的潛在危險、有害因素對環境的影響,施工運行期內可能發生的突發性事件或事故,所造成的人身安全與環境損害程度,給出合理可行的防範、應急與減緩措施,使所建項目事故率、可能出現的損失和對環境的影響達到公眾可接受水平。從而,達到經濟效益和環境效益雙贏。

“試議環境影響風險評價”一文所列機率最佳化方案法,曾實際套用於攀枝花礦務局矸石電廠的可行性研究報告。該文被評為《中國環境科學》1986年度創刊5周年優秀論文。

2004年12月11日,國家正式頒布並實施中華人民共和國行業標準《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ/169--2004),對建設項目的立項、建設、投產、運行等都將接受風險評價的技術指導和把關,使決策更加科學化。 該 《技術導則》吸納了他論文的所倡理念和初步技術構架, 發布時距學者起步時間,滯後整整二十年。

開創非突風險論

1990年初,他率先在英刊發表論文:"《Risk Assessment of Environmental Impact"》。In Introduction(導言),especially pointed out,“This paper is a preliminary discussion only on accident risk assessment. As to nonaccident assessment, the author discusses it in another article ( A study on Non-sudden Environmental Risk,1990,chinese)”,表明即將推出非突發性環境風險研究成果。同年6月, “非突發性環境風險研究”一文在《中國環境科學》(1990年第3期)發表。通報自然科學領域內,一個嶄新概念和學說的問世。

非突發性環境風險研究(點“+”放大閱讀)

非突發性環境風險研究(點“+”放大閱讀)非突發性環境風險(簡稱:非突風險)研究,它是套用機率論和穩定性理論,自構建環境風險物理數學微分方程,通過引入Lagrange乘子將狀態函式與約束條件相藕聯,並按Taylor級數展開(在出事點)等一系列步程,最後疊代求解,開創性探索的結果(包括風險度和臨界條件下各影響要素值大小的計算方法及示例), “ 揭示了一個當前尚未被人們深刻認識而實際存在的環境問題:非突發性風險。 ”(見論文圖冊首頁)。

非突發性環境風險,是相對於突發性環境風險所定義的概念。它有別於機率小、瞬發的、後果顯見事故所造成的環境風險。通常指在常態條件下,區域控制的大氣、水體、聲學等環境質量功能區分類,因環境影響要素值的正態波動及其耦合因子的相互作用,使所控環境質量級別發生偏離或破壞的風險,往往表現為後果不易顯見的陣發性或延續性環境質量受損。

國際間,通行的環境風險評價,是針對突發性事故(或事件)對環境或健康造成的危害作的評估。而非突發性環境風險問題,由於它的隱蔽性,此前一直是人們的知識盲點。揭示和應對這樣的風險,對於人們更好地認識環境和保護環境(比如敏感區的劃定和保護、水域取水口位置設計、湖泊水質管理等),具有同等重要意義。自此,環境風險評價理應包括對非突發性環境風險的防範。

此外,揭示非突發性環境風險的存在, 其社會意義和重要性更在於它廣泛地 告誡 人們:進行生產活動特別是某些高精尖科研活動中,要具有非突發環境風險概念。比如以實驗生物(生命)的育存為例,由於環境各要素值(無論於天然條件還是特置實驗室條件),嚴格說來均是一隨機變數,如果未考慮這一問題所設計的環境條件,無論多精良,都有可能存在某種不確定性風險。其環境裕量值越小,風險度則越大,事先應有縝密計算和運作,以防患於未然。

這一前沿成果已為眾所公認,為該領域後續專家的拓展和深入研究奠定了基礎,一直方興未艾。也是高等學校教材《隨機過程與隨機微分方程》的主要參考文獻之一。

三峽工程貢獻

二十世紀八十年代開始,他先後主持(或主研)完成了多項省部級科技攻關項目。“七·五"期間,重點主持完成了國家《 三峽庫區流場研究》課題,為三峽工程的論證和設計提供了科學依據,做出了應有貢獻。

《三峽庫區流場研究》報告書

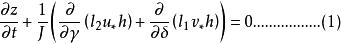

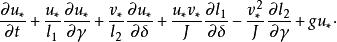

《三峽庫區流場研究》報告書《三峽庫區流場研究》,是國家“七·五"重點科技攻關項目《三峽工程重大科學技術研究》(編號:75—16—06)中的重要組成部分。長江三峽水利工程的興建將使三斗坪以上江段變成河流型水庫,研究計算庫區流場的二維或三維分布,這是預測岸邊污染帶必不可少的基礎工作,也是三峽工程決策所必須考慮的問題之一。

河流上興建大型水利工程後,形成廣闊的水域,水面加寬,水深增大,流速減緩,比降變平,河床特徵改變,使得庫區流場發生巨大變化。該流場研究中,借鑑了國外Kalkwjk通過Delft水力學實驗室39米長的彎道模型試驗、和水利部南京水科院三峽工程長模型的試驗結果,並多次在重慶獅子灘水電站長壽湖作類比示蹤試驗和相應水文測驗。

賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

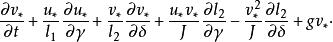

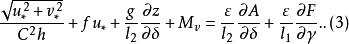

賀錫泉成果計算中,採用坐標正交變換下的二維水流微分方程數值計算法。通過泊松方程橋接,演換而來的邊界擬合坐標系統,在滿足Dirichlet邊界條件下,將物理平面上的任意區域,轉換為新系統上的矩形區域,使得較為複雜的河道或河道型水庫的流場計算成功地前進了一步,較好地處理了河道邊界複雜、計算域長寬差比大及河彎的影響,經實測數據和模測數據驗證可行。本成果推演其正交擬合坐標系(、)下,流場(Z,)聯立偏微分方程組為:

賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉 賀錫泉

賀錫泉在河道等水位線圖上,將計算域縱設167格線、橫設33格線,對上面方程組採用運算元分裂法差分運算,預測175米設計水位下,入庫保證率為90%最枯月平均流量、連續7天最枯日平均流量、連續15天最枯日平均流量下的流場分布,用控制斷面流場和試驗率定流量參數作為校正。

《三峽庫區流場研究》,1992年獲“七·五"國家重點科技攻關項目科技進步二等獎。

論作一覽

學者自1981年起,在國家《環境科學》、《中國環境科學》、《環境科學叢刊》、《環境科學動態》、〈環境工程〉和《大自然探索》、《上海環境科學》等核心期刊及各類國際、國內學術會發表(或宣讀)論文數十篇; 著有《環境科學論文集》和《什邡縣石亭江雙盛化工開發試驗區環境保護規劃》專作。

環境科學論文集(1990)

環境科學論文集(1990)主要論作簡目(按發表時間先後排序):

1.對J 江一元污染物(COD)遷移方程的推求。《環境科學叢刊》,第2卷11期(1981,科學出版社) .

2.J 江底質中重金屬分布的一個相關矩陣。《環境科學》,第4卷2期(1983,科學出版社 ).

3.穩態和非穩態排放對河流的直接和延遲耗氧。《環境科學》,第5卷3期(1984,科學出版社).

4.渡口水環境中的鈹及其飲用水標準。《環境工程》,第6期(總第12期)(1984,冶金工業出版社).

5.河門口山區河谷地帶大氣擴散規律初探。《大自然探索》,第3卷4期,(1984,四川科學技術出版社)

6.一個懸移污染物在河流中遷移擴散的二元數學模型。《大自然探索》,第4卷4期,(1985,四川科學技術出版社).

7.從聚氯乙烯中析出的氯乙烯及其與水中氯反應的研究(譯)。《環境科學動態》,第2期(1985,中國環境科學出版社).

8.試議環境影響風險評價。《中國環境科學》,第6卷5期(1986,中國環境科學出版社).

9.用Sep-pak C18型吸附柱富集天然水中羅丹明B和羅丹明WT的方法(譯)。《環境科學動態》,第10期(1987,中國環境科學出版社).

10.非突發性環境風險研究。《中國環境科學》,第10卷3期(1990,中國環境科學出版社).

11.城市徑流非點源污染運動波模型初探。《上海環境科學》,第9卷8期

12.Risk Assessment of Environmental Impact.《China Environmental Science》,Vol.1 No.2(1990).

13.污染帶單寬流量分布參數研究。《上海環境科學》,第11卷9期(1992,上海環境科學出版社).

14.三峽庫區長壽段二維流場計算研究。《四川環境》,第13卷2期(1994,四川環境編輯部出版).

15. Study on the Distribution of Two Dimentional Flow Field at Changshou Section of the Yangtze River. International Conference on Hydrodyanics,ICHD,1994.

1995年後主事環境工程,在四川省水環境專業學術年會上宣讀、發表會刊論文:“三峽庫區技改工程環評綜述”、“對河流二元污染遷移擴散模型的質疑”和“環境風險評價研究進展”等。指導青年學者發表論文“基於隨機方法的湖泊水質風險性分析”(2009)等。

獲獎與評價

1983年,獲四川省重大科技研究成果獎(主研)。

1990年,獲四川省科技進步三等獎(主研)。

1992年,獲四川省科技進步二等獎,主持“七·五"國家重點科技攻關項目”。

1985年,獲煤炭科學技術大會優秀專業技術幹部稱號。

1986年,獲四川省人民政府頒發環境保護先進個人稱號。

1990年,獲四川省優秀環境科技工作者(人才)證書。

1985年與康教授於第三屆全國流體力學學術會

1985年與康教授於第三屆全國流體力學學術會1984年,中國著名流體力學與生物力學家、時任四川省副省長的康振黃教授,據給該學者一封信中贊勉“獲悉你近年在環保研究方面努力工作,成績顯著,非常欣慰!環境科學研究在四化建設中作用重大,望堅持下去,開拓前進。” 舉薦其參加第三屆全國流體力學家學術會議(1985,長沙,國防科技大學)。

《中國環境報》(1986年9月23日)以“煤海中的烏金”為題,曾這樣報導:“人們常說,在礦區開展環保工作難。但知難而進的賀錫泉無論在開拓礦區環保工作中,還是在鑽研業務、繁榮環境科學上,都做出了成績。幾年前,他不怕困難,跑遍了百里礦山。於1978年首次制訂了全局第一個環保工作五年規劃,並主持上馬了一項項環保工程。可以說,全礦區沾染治理工程都凝結著賀錫泉同志的心血,為改善礦區環境做出貢獻…”。

國際水資源協會(IWRA)主席、國家“973”項目首席科學家夏軍,2002年在其論文《基於灰色機率的非突發性環境風險度量化方法》中援引賀錫泉的論作稱:“而另一種是非突發性環境污染事件,它是當前尚未被人們深刻認識而實際存在的環境問題: 環境系統的非突發性風險.。即通常環境影響評價所確定的無論達標排放還是總量控制排放,都存在著對該目標下環境質量破壞的潛在風險。作為算例給出了該方法套用於嘉陵江蒼溪段有機污染風險度的估算。”

該學者入列”網址之家—科學家“:500強第126。

人物軼事

1.沉默的往事

2010年學者夫婦恭賀康老九十華誕

2010年學者夫婦恭賀康老九十華誕這是發生在大變革年代初,一段值得鉤沉的師生往事。

據記述,1982年底,時任成都科技大學副校長的康振黃教授,被推選進入四川省政府領導層,一個黨外人士兼專家學者在川首次擔任副省長,分管教科文衛領域的繼續撥亂反正,包括落實知識分子專業歸隊。

一天,康先生在批閱省科協送呈的報告裡,了解到仍有不少專業人員用非所長。其中,就有該學者在環境科學領域已嶄露頭角,但仍未歸口的匯報。 康先生進一步了解情況並派秘書到科大(原工學院)查閱了該學者當年的學習表現後,將其推薦參加1985年在國防科技大學召開的“全國第三屆流體力學學術會”,這是力學界的一次盛會。讓人意外的是,公務繁忙的康先生也以力學理事一員與會,兩位都同來自當年工學院的師生,相遇在異鄉的學術講壇上,第一次見面相識。爾後,康先生按政策將其從邊城調入省級科研機構,從事專業工作。

知遇康先生後,適逢“七、五”期間,國務院召集412位專業人士,分十四個專題對三峽工程進行全面重新論證;以風險論露頭的他,被確定為承擔環境專題下三峽庫區流場研究項目的負責人,率領課題組歷經三年艱辛圓滿完成任務並獲獎。其後,創立非突風險論,揭示非突發性環境污染的存在,告誡人們注重自然環境(或實驗環境)這一新問題。

2.未冕的學者

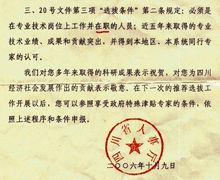

四川省人事廳給學者的函(點擊放大)

四川省人事廳給學者的函(點擊放大)學者早於上世紀80年代所首倡的環境風險評價,時過20年後,直到他已 退休的2004年12月,國家才以《技術導則》正式建制並實施。

2006年10月,國家人事部責成四川省人事廳以川人(2006)24號函致諭該學者:”我們對您多年來取得的科研成果表示祝賀,對您為四川經濟社會發展作出的貢獻表示敬意。在下一次的推薦選拔工作開展以後,您可以參照享受政府特殊津貼專家的條件,依照上述程式和條件申報“。

官方姍姍來遲的見證與肯定,卻無奈於在職參選的限定,他憾與國務院特殊津貼專家稱號擦肩而過。不以物喜,不以己悲。

“曾經的山呼海嘯,走過的荒原阡陌,都已成過往。是非功過,自有後人評說。”(摘自人物日誌)