歷史沿革

1982年自治區政府批准建立。

1988年5月經國務院批准為國家級自然保護區。

2011年,調整保護區範圍,總面積由2062.66平方公里減少為1935.35平方公里。

地理環境

位置境域

賀蘭山自然保護區位於寧夏平原西北邊緣賀蘭山的中段,跨石嘴山、平羅、賀蘭、銀川、永寧五個市、縣。西坡屬於內蒙古自治區、東坡屬於寧夏回族自治區,中段為賀蘭山的主體。北起麻黃溝,南至三關口,西到分水嶺,東至沿山腳下。地理坐標為東經105°49′~106°41′,北緯38°19′~39°22′。南北長170公里,東西寬20~40公里,保護區總面積為193535.68公頃。

地質地貌

賀蘭山國家級自然保護區位於銀川平原和阿拉善高原之間,呈北北東-南南西走向,南北長約250公里,東西寬約20~40公里,海拔一般

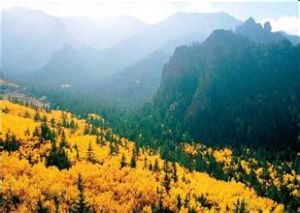

風景

風景 賀蘭山國家級自然保護區所在山地是一座地質歷史比較古老的山地,地層發育比較齊全,自古生界至第四系大都完備,僅缺失晚奧陶世一早石炭世的沉積。前寒武紀的太古界和上元古界片麻岩與石曲岩均有出露,見於柳條溝、大武口溝等處。下古生界寒武系的石岩、砂岩、頁岩發育良好,分布普遍。上古生界則以石炭與二迭系地層同等發育為特點,見於石炭井、呼魯斯太、蘇峪口、石咀山等地,以各種砂岩為主,為本山區主要產煤地層之一。白堊系和第三系地層都不發育。在山前地帶和山間低土廣泛分布著第四系沖積洪積物、風積物和山麓堆積物等。

氣候

賀蘭山國家級自然保護區深居中國大陸內部,屹立於廣闊乾旱的草原與荒漠中,具有典型的大陸性氣候。冬季這裡受強大的蒙古冷高壓控制,時間長達5個月之久,天氣多

風景

風景 在各種氣候要素中,水分和熱量是影響植物生存與分布的重要因素。賀蘭山所在地區的水勢條件首先以東側山前地帶為例,從南部永寧向北到石咀山,儘管海拔高度逐漸降低,年平均氣溫仍隨緯度增高而降低,由8.6攝氏度逐漸下降到8.2攝氏度。最低月(1月)平均氣溫南部高於北部,最高月(7月)平均氣溫與此相反,極端最低與最高氣溫也有類似的變化趨勢,這就使氣溫的日較差和年較差分別高於13攝氏度和31攝氏度,並且北部均大於南部。

年平均降水量以銀川較高,為202.8毫米,石咀山最低,為183.3毫米,由南向北逐漸減少。降水的季節分配也不均勻,集中於七至九月,約占全年降水量的60~70%,而以七八月最多。雨熱同步出現,有利於植物生長,出現冬枯夏榮的自然景象。

賀蘭山國家級自然保護區西側巴彥浩特海拔1560米,位於雨影區,年平均溫度與年平均降水量都低於東側相同高度的地方,尤以降水量為著,例如位於東側海拔1400米的蘇峪口年降水量為287.2毫米,比巴彥浩特還多70餘毫米。表明山地西側比東側氣候更加乾燥寒冷。

上述氣候要素變化狀況反映了賀蘭山國家級自然保護區低山區及其周圍地區氣溫變化劇烈,乾旱少雨,氣候大陸性表現十分明顯。

土壤

賀蘭山國家級自然保護區土壤類型較多,並隨海拔高度和植被類型的變化有規律地分布著。灰鈣土為在荒漠草原生物氣候條件下形成的一類地帶

風景

風景 植物資源

保護區內有高等植物690種,植物區系組成不僅豐富,具有明顯的過渡性,而且分布有顯著的規律性。

(1)1900米以下為山地灌叢林,有蒙古植物區系的蒙古扁桃、沙冬賀蘭山自然保護區青、蒙古蕕等。

風景

風景 (2)2000~2400米主要成分為華北區系植物,如油松、虎榛子、矮衛矛等。

(3)2500米以上為青藏高原區系植物,如青海雲杉、高山、柳類。

保護區植被從下向上垂直分布序列為:

(1)海拔1500米以下為山麓草原化荒漠帶

(2)海拔2000~2400米為油松、山楊混交林,有時有青海雲杉、白樺、杜松、山柳等樹種混入。

(3)海拔2400~3000米為青海雲杉純林。

(4)海拔3000~3500米為亞高山灌叢草甸帶。

森林中青海雲杉林占林區面積一半以上。

賀蘭山特有種和特有變種10種,如斑子麻黃、賀蘭山棘豆、單小葉棘豆、賀蘭山麥瓶草;特有變種,賀蘭山稀花紫蓮、賀蘭山翠雀花、紫紅花大萼鐵線蓮、大葉細裂槭、賀蘭山丁香等。此外,賀蘭山也是模式標本產地,從這裡採集、命名的植物模式標本有33種。

該區有國家級保護植物沙冬青、野大豆、蒙古扁桃、賀蘭山丁香、四合木、黃芪等。

明晰的森林植被類型,垂直空間變化的序列,顯示出典型溫帶乾旱、半乾旱山地的特殊植被景觀,是中國西北地區較少有的自然歷史“本底”。它是研究中國西北山地森林生態系統、植被更新與演替等的一個保留較完整的天然科研基地。

風景

風景 植物種類相對豐富,區系成分多樣,具有多種經濟植物。同時也是一個天然的種質資源寶庫。賀蘭山現有野生植物690種,隸屬80科、324屬。其中種子植物占絕大部分,共678種,占中國種子植物總數的2.8%。在較多的植物種類中,擁有很多經濟植物,僅藥用植物就有310餘種,其它諸如牧草、防沙、治沙、油料等植物,均不在少數。通過對賀蘭山植物區系的分析,可知其組成複雜,屬的分布類型多樣,而且是多種區系的匯集地。就屬的分布區類型而言,在中國15個分布區類型、31個變型中,賀蘭山就占有14個類型、13個變型。在各種類型中以各種溫帶分布類型比例最多,地中海區分布類型次之。從而決定了賀蘭山植物區系的溫帶性質和兼具地中海區系的色彩,同時也反映出該區系的廣泛聯繫性和複雜分布類型的過渡特點。按照中國植物區系的分區,賀蘭山位於泛北極植物區、亞洲荒漠植物亞區、中亞東部地區的西南蒙古地區,從賀蘭山基帶的植物區系組成上分析,基本上與這一亞地區是吻合的。但因山嶽地帶的特殊性,致使賀蘭山植物區系除了占優勢的蒙古成分外,又有華北、青藏等多種成分出現,使其成為一個多種區系成分的匯集地。

從區系成分上看,蒙古成分雖占據主要地位,但由於生態環境支配地位的主要是青藏和華北成分,如青海雲杉、油松、灰榆、山楊、虎榛子、杜松等,它們占據了賀蘭山森林植物群落的廣闊面積和最大優勢度,幾乎占總面積的50%以上。

賀蘭山沒有特有科、特有屬,僅有10個特有種,7個特有變種。它們是處於具備特殊自然條件的賀蘭山山體內,受複雜多變、差異懸殊的地體因素和特定的宇宙因素作用的產物。儘管賀蘭山特有成分數量還不算多,但就有限的山體範圍而言,足以反映出該地區的特殊性。

保護對象

植物

賀蘭山有國家級重點保護植物5種,即:沙冬青 (Ammopiptanthus mongolicus (Maxim.) Cheng f.) 、野大豆 (Glycine

風景

風景 除上述國家重點保護植物外,通過調查,還有許多植物在賀蘭山分布極為局限且數量稀少,如下加以保護,在本山大有絕跡的可能。這些植物為:小葉朴 (Celtis bungeana Bl.) 、松潘叉子柏 (Sabina vulagaris Antome var. erectopatens Cheng et L. K. Fu)、花葉海棠 (Malus transitoria (Batal.) Schneid.) 、西北沼委陵菜 (Comarum salesovianum .(Steph.) Aschers. Et Graebn.)、青楊 (Populus cathayana Rehd.) 、文冠果 (Xanthoceras sorbifolia Bge) 、黃花忍冬 (Lonicera chrysantha Turcz. Et Ledeb.) 、甘草 (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) 、霸王 (Zygophyllum xanthoxylum (Bge.) Maxim.) 、花花柴 (Karelinia caspica (Pall.) Less.) 、凹舌蘭 (Coeloglossum viride (Linn.) Hartm.) 、荊條 (Vitex chinensis Mill.) 、油松 (Pinus tabulaeformis Carr.) 、毛山楂 (Crataegus maximowiczii Schneid.) 、稠李 (Pruns padus Linn. Var. pubescens Regel et Tiling )。

動物

賀蘭山陸棲脊椎動物有135種,其中獸類42種,鳥類81種,爬行類8種,兩棲類4種。

珍貴稀有動物共14種,屬於國家級保護動物有馬鹿、麝、金錢豹、黑鸛、藍馬雞、石貂、胡兀鷲、兔猻等。經濟動物有80種,毛皮動物10種如石貂、赤狐等,革用(羽用)動物13種,肉用12種,藥用35種。

保護範圍

保護區分為兩塊,一塊以賀蘭山山體為主體,其範圍為:南以銀川—巴彥浩特公路為界,東界自銀川—巴彥浩特公路起,經西夏王陵、西北煤機總廠、步蘭乙線、正蘭乙線高壓線74號電線桿、苦水溝南側大南溝溝口,沿山腳下向北延伸至寧夏內蒙古行政區界(不包括汝箕溝礦區、石炭井礦區、王泉溝煤礦礦區、正義關煤礦礦區及其進出通道),西界、北界均以省界為界。另一塊為四合木保護區,其範圍為西界以110國道為界,北以省界為界,東界、南界以110國道石嘴山收費站北側洪水溝至黃河沿線為界。

區域劃分

根據賀蘭山自然保護區的性質、經營方向,遵從上述區劃的原則和等級,結合區內不同區域所包含的物種豐富程度及自然景觀完整性的差異,以及進行科學實驗的需要,具體區劃如下:

景點

景點 1、核心保護區:保護的對象是以保存完整、且富有代表性的自然垂直景觀為主體,是整個保護區的重點保護地帶。其範圍宜以沙鍋洲和主峰俄勃疙瘩為中心,東坡至賀蘭溝及插旗溝山前洪積扇;西坡至哈拉烏溝及北哈拉烏溝山前地帶;南以蘇峪溝和賀蘭溝之間的山脊以及西側哈拉烏溝和下嶺南溝之間的山脊為界;北以插旗溝和大小溝所夾的山脊以及西側北哈拉烏溝與廟前渠溝所夾的山脊為界。總面積約為600平方公里,占自然保護區全部面積的20%左右。區內包括東、西兩坡具有原始特徵的油松林帶、青海雲杉林帶以及其內的青海雲杉-山楊林、青海雲杉-苔蘚林、青海雲杉-鬼箭錦雞兒林等;還有山頂的亞高山灌叢和草甸;同時也包括陽坡的灰榆疏林草原帶、小葉金露梅亞高山灌叢逞;低山地區的山地草原,山麓荒漠草原帶及山前草原荒漠帶等完整的生態系列。

此區內包括賀蘭溝口、插旗溝口兩個較大的居民點。對此可劃出足夠的農耕和放牧範圍,或納入保護區有關設施內,以保護區工作人員對待,不歸於核心區之內。

2、緩衝地帶區:南以蘇峪溝至高山氣象站的溝底以及西側下嶺南溝溝底為界,北以大水溝中溝溝底與西側廟前渠子溝溝底和主脊相連為界。東西兩側離開核心保護區範圍各向前移動1公里處為界,圍繞核心區一圈為緩衝區,面積約為150平方公里,占全自然保護區面積的5%左右。

3、實驗區(相對保護區):緩衝區以外,整個保護區境界以內全屬實驗區。根據區內情況又可劃分為:

自然資源控制區:包括海拔1800米以上各處林區。此區內地勢高亢、溝狹坡陡、河谷中巨石壘壘。通行困難。區內主要是油松林及青海雲杉林,在山溝中生長著多種雜灌木,局部地方為山地草甸。陽坡為杜松灰榆疏林、小葉金露梅灌叢。整個區內植物種類豐富,包含有多種經濟植物。在保持生態系統反饋能力範圍內,可容許民眾進入,進行定量的副業生產活動,但對其中所有的保護點、保護場等仍屬於絕對保護之列。

該區內根據今後的實際需要情況,可安排多種科學實驗活動,如設高山植物下移馴化栽培點、動物馴殖場、火燒跡地植被恢復觀察站、特種經濟植物種植場、青海雲杉採種林、森林撫育試驗站等。

森林及草原植被恢復區:1800米以下淺低山地帶及山前部分地帶,包括陽坡灰榆疏林草原帶的下部、陰坡山溝內的雜藻木林,山地草原帶及部分山麓荒漠草原或草原荒漠帶。面積約為2250平方公里,占自然保護區總面積的75%。此區內人類活動頻繁,長期過度放牧的結果,使森林植被殘敗,林線逐年上升,草原退化,荒漠成分的數量增多,環境旱化,水土流失嚴重,此區也是山洪泛濫最嚴重的地方。在保護區的指導下,周圍民眾可以從事有限的副業生產;對荒山、荒地進行人工植樹種草;在規定區域內適度合理放牧,進行林牧之間關係的研究,也可引種或馴化優良牧草;防止水土流失的試驗場;旱生經濟植物的引種馴化;園林苗圃、果林、蠶桑;動物養殖等科學實驗和多種經營活動,對處於該區內的保護點、保護場、風景區、古文物遺蹟等仍應列為絕對保護之列。

管理機構

保護區管理局是隸屬於寧夏林業局領導的正處級事業單位,有編制148人,其中專業技術人員27人,行政管理人員106人,工勤人員11人。管理局下設辦公室、計財科、林政資源保護科、科研科、森林防火科、宣傳科6個職能科室,下轄5個保護管理站,24個護林點和2個林政管理辦公室(石炭井、汝箕溝),實行管理局——保護管理站——護林站(護林點)三級管理體制。

保護意義

賀蘭山高峻的山勢、茂密的密林,能削弱和阻擋西北寒流及流沙的侵襲,對保護水源有一定作用。

匯集了青藏、華北、蒙古三大植物區系,是具有很高價值的科學研究基地。

賀蘭山發現的冰磧層,證明7億年前賀蘭山曾遭受過寒流侵襲。

賀蘭山的磷礦是由一類小甲殼動物群“三葉蟲”出現成礦的,說明寒武紀這裡是一片海洋。

保護區的小滾鐘口一帶林木蒼翠,溪水涓涓,是賀蘭山著名的風景區和避暑地。這裡還保留了一些古代建築的廟宇,如:小洞天、興隆寺、老君堂等。還保留了不同年代的民族岩畫。