基本簡介

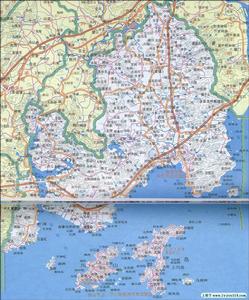

重建中的貫山鄉貫山鄉因很久以前燒制搪瓷陶罐於小丘之上而得名罐子包,後易名貫山,民國初年建置,轄16個保。民國24年改為貫山聯保,民國29歲再設鄉,隸江油縣第二區。貫山1949年12月解放,建國後1951年轄5個村,隸彰明縣第四區。1955年將原清平鄉白治、永豐、太乙3村併入,調整為轄9個村,直屬縣轄。1958年成立貫山公社,隸新安區,轄8個管理區,後改為9個大隊。1967年更名為建山公社,1980年恢復原名。1983年改公社為鄉,轄新珠、繁榮、高板、馬鳳、懶板凳、清平、三教、高寺、高泉9個村,70個村民小組。1992年,在撤區並鄉建鎮的改革中,撤新安區,貫山直屬江油市轄。1996年1月,因集鎮規模擴大、常住人口增加,建立貫山場鎮社區。貫山鄉位於江油市城區東南部,距市中心12公里。北接新安、三合鎮(原石嶺鄉),南連綿陽遊仙區鳳凰鄉、太平鄉,東鄰義新,西靠三合鎮、大堰鄉。境內有號稱第二都江堰的武都引水總乾渠和江綿支渠成“丁”字型橫貫全鄉。集鎮座落在綿廣高速公路線上。面積37.38平方公里。集鎮面積為1平方公里,集鎮常住人口16581人。地理坐標:東經104°50′,北緯31°43′。2000年貫山鄉轄9個行政村,1個居委會,70個農業合作社,14149人,其中非農業人口391人。人口自然增長率為-0.7‰,人口出生率為7.16‰,主要為漢族。

重建中的貫山鄉貫山鄉因很久以前燒制搪瓷陶罐於小丘之上而得名罐子包,後易名貫山,民國初年建置,轄16個保。民國24年改為貫山聯保,民國29歲再設鄉,隸江油縣第二區。貫山1949年12月解放,建國後1951年轄5個村,隸彰明縣第四區。1955年將原清平鄉白治、永豐、太乙3村併入,調整為轄9個村,直屬縣轄。1958年成立貫山公社,隸新安區,轄8個管理區,後改為9個大隊。1967年更名為建山公社,1980年恢復原名。1983年改公社為鄉,轄新珠、繁榮、高板、馬鳳、懶板凳、清平、三教、高寺、高泉9個村,70個村民小組。1992年,在撤區並鄉建鎮的改革中,撤新安區,貫山直屬江油市轄。1996年1月,因集鎮規模擴大、常住人口增加,建立貫山場鎮社區。貫山鄉位於江油市城區東南部,距市中心12公里。北接新安、三合鎮(原石嶺鄉),南連綿陽遊仙區鳳凰鄉、太平鄉,東鄰義新,西靠三合鎮、大堰鄉。境內有號稱第二都江堰的武都引水總乾渠和江綿支渠成“丁”字型橫貫全鄉。集鎮座落在綿廣高速公路線上。面積37.38平方公里。集鎮面積為1平方公里,集鎮常住人口16581人。地理坐標:東經104°50′,北緯31°43′。2000年貫山鄉轄9個行政村,1個居委會,70個農業合作社,14149人,其中非農業人口391人。人口自然增長率為-0.7‰,人口出生率為7.16‰,主要為漢族。發展簡況

領導視察全鄉地勢西北高,東南低,呈西北─東南走向的條形,平均海拔595米,屬淺丘地形。屬亞熱帶濕潤型季風氣候,年平均氣溫15.8℃,降水量1100毫米左右,無霜期280天左右。具有春早、夏長、秋短、冬溫,無霜期長,雨量充沛,四季分明,雨熱同季的特點。2000年底,全鄉有耕地面積17229畝,其中田14825畝,地2390畝。糧食作物主要以水稻、小麥、玉米為主;油料作物以油菜、花生為主;經濟作物主要有柑桔、生薑、甘庶等。養殖業以養豬為主,肉兔產出率逐年提高,小家禽主要有雞、鴨、鵝、鴿子等。是江油市的仔豬工程、蠶繭基地鄉之一。水產品主要以產成魚為主,兼繁殖魚苗,年成魚產量在450噸以上。2000年,全鄉農業總產值達4501萬元。其中:種植業達1786萬元,占農業總產值的39.7%;林業達93萬元,占2.1%;畜牧業達2293萬元占50.9%;漁業達329萬元,占7.3%。全鄉2000年糧食總產達12080噸,生豬出欄14100頭,產仔豬3.5萬隻,小家禽畜達40萬餘只。2000年全鄉農民人均純收入2416元。貫山鄉一直堅持以經濟建設為中心,以“抓發展、保穩定、增加農民收入和財政收入”三條主線認真地做好各項工作。大力調整農業內部結構和經濟結構,千方百計增加農民收入;大力發展私營個體企業,培育新的剩餘勞動力轉移市場和新的經濟成長點;加強基建設施和擴大集鎮建設,推進農村城市的進程;狠抓財政收入;關心民眾生活,維護社會穩定,促進全鄉經濟持續、快速、健康發展。大膽地挖潛革新,加大內聯外引力度,引進資金與人才,狠抓鄉鎮企業的發展。2000年,全鄉企業總產值達4314萬元,其中:工業產值實現1648萬元;營業收入實現2835萬元;利潤總額實現122萬元。境內有川西北石油礦區淨化廠大型國營企業。

領導視察全鄉地勢西北高,東南低,呈西北─東南走向的條形,平均海拔595米,屬淺丘地形。屬亞熱帶濕潤型季風氣候,年平均氣溫15.8℃,降水量1100毫米左右,無霜期280天左右。具有春早、夏長、秋短、冬溫,無霜期長,雨量充沛,四季分明,雨熱同季的特點。2000年底,全鄉有耕地面積17229畝,其中田14825畝,地2390畝。糧食作物主要以水稻、小麥、玉米為主;油料作物以油菜、花生為主;經濟作物主要有柑桔、生薑、甘庶等。養殖業以養豬為主,肉兔產出率逐年提高,小家禽主要有雞、鴨、鵝、鴿子等。是江油市的仔豬工程、蠶繭基地鄉之一。水產品主要以產成魚為主,兼繁殖魚苗,年成魚產量在450噸以上。2000年,全鄉農業總產值達4501萬元。其中:種植業達1786萬元,占農業總產值的39.7%;林業達93萬元,占2.1%;畜牧業達2293萬元占50.9%;漁業達329萬元,占7.3%。全鄉2000年糧食總產達12080噸,生豬出欄14100頭,產仔豬3.5萬隻,小家禽畜達40萬餘只。2000年全鄉農民人均純收入2416元。貫山鄉一直堅持以經濟建設為中心,以“抓發展、保穩定、增加農民收入和財政收入”三條主線認真地做好各項工作。大力調整農業內部結構和經濟結構,千方百計增加農民收入;大力發展私營個體企業,培育新的剩餘勞動力轉移市場和新的經濟成長點;加強基建設施和擴大集鎮建設,推進農村城市的進程;狠抓財政收入;關心民眾生活,維護社會穩定,促進全鄉經濟持續、快速、健康發展。大膽地挖潛革新,加大內聯外引力度,引進資金與人才,狠抓鄉鎮企業的發展。2000年,全鄉企業總產值達4314萬元,其中:工業產值實現1648萬元;營業收入實現2835萬元;利潤總額實現122萬元。境內有川西北石油礦區淨化廠大型國營企業。農業結構

簽約儀式農業產業結構調整步伐加快:為促進農民增收致富,貫山鄉從實際出發,因地制宜,以桑樹、水果為重點,加大產業結構調整力度。一是政府制定獎勵優惠政策,採取貼息的方式,鼓勵農民主動調整結構,三年之內,政府約貼息3多萬元。二是信用社建立了小額農戶貸款餘額制度,把種養和加工項目作為重點支持對象,2001年投放以460萬元,解決了農民資金短缺的難題。三是抓好了產業結構調整技術服務。政府召開大型技術服務現場會2次,小型技術現場會3次,為農民民眾搞好了技術服務,2001年全鄉新栽桑1500畝,水果500畝,農民栽桑養蠶積極性空前提高。四是利用已建商品仔豬生產基地的優勢服抓了母豬、仔豬的養殖工程的發展,2001年出欄肉豬14500頭,“三元”雜交母豬678頭,“二元”雜交母豬飼養達到1127頭,產仔豬20286頭。五是利用貫山鄉11口小型水庫,912口塘堰的優勢,搞好魚業養殖,2001年魚業生產產量達430噸。六是小家禽的飼養規模進一步壯大,2001年達40萬隻。七是抓好勞務輸出工作,全年外出務工1025人,創收310萬元。

簽約儀式農業產業結構調整步伐加快:為促進農民增收致富,貫山鄉從實際出發,因地制宜,以桑樹、水果為重點,加大產業結構調整力度。一是政府制定獎勵優惠政策,採取貼息的方式,鼓勵農民主動調整結構,三年之內,政府約貼息3多萬元。二是信用社建立了小額農戶貸款餘額制度,把種養和加工項目作為重點支持對象,2001年投放以460萬元,解決了農民資金短缺的難題。三是抓好了產業結構調整技術服務。政府召開大型技術服務現場會2次,小型技術現場會3次,為農民民眾搞好了技術服務,2001年全鄉新栽桑1500畝,水果500畝,農民栽桑養蠶積極性空前提高。四是利用已建商品仔豬生產基地的優勢服抓了母豬、仔豬的養殖工程的發展,2001年出欄肉豬14500頭,“三元”雜交母豬678頭,“二元”雜交母豬飼養達到1127頭,產仔豬20286頭。五是利用貫山鄉11口小型水庫,912口塘堰的優勢,搞好魚業養殖,2001年魚業生產產量達430噸。六是小家禽的飼養規模進一步壯大,2001年達40萬隻。七是抓好勞務輸出工作,全年外出務工1025人,創收310萬元。基本狀況

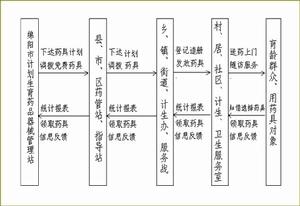

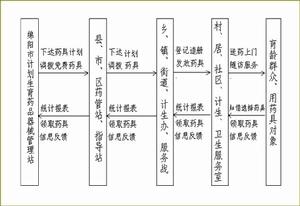

器械管理站布局圖交通狀況:綿廣高速公路橫貫全鄉,周邊鄉鎮連線公路四通八達,交通十分便利,江油市區到綿廣高速路的標準水泥道路連線線已經建成。全鄉境內村級公路實現網路化,各型車輛暢通無阻。貫山至江油市區汽車東站9輛中巴車、貫山至綿陽汽車客運北站2輛中巴客車往返其間。綿廣高速公路中壩至貫山連線線8.2公里

器械管理站布局圖交通狀況:綿廣高速公路橫貫全鄉,周邊鄉鎮連線公路四通八達,交通十分便利,江油市區到綿廣高速路的標準水泥道路連線線已經建成。全鄉境內村級公路實現網路化,各型車輛暢通無阻。貫山至江油市區汽車東站9輛中巴車、貫山至綿陽汽車客運北站2輛中巴客車往返其間。綿廣高速公路中壩至貫山連線線8.2公里能源狀況:境內有變電站一處,家家戶戶通電,電器化普及率逐步提高。

通訊設施:境內有郵政所,程控電話併網,可直撥全國各地。中國移動和聯通公司無線通訊發射站兩處,消除了信息接收盲區。

文教衛生:境內有中學1所、中心完小1所、基點國小2所、村小5所、鄉成教學校1所、村農民文化技術學校9所,幼稚園9所,衛生院(站)11個,廣播電視信息覆蓋全鄉。

鄉用企業穩步發展:貫山鄉鄉鎮企業以生產紅磚、糧油加工為主。紅磚產量達到2550萬塊,產值為255萬元。糧油加工、硫磺加工、個體運輸業創產值730萬元,貨客運車輛達169輛。

基礎建設

領導慰問加大了對基礎設施建設的投入:堅持利用農閒時間動員民眾投工投勞,整治病險塘堰。2001年政府集中精力治理了全鄉11座小二型水庫白蟻危害,進一步改善農業灌溉設施,新建變電站(35KV)一座,改善了全鄉工農業用電。全鄉新建擴建村組公路24公里。

領導慰問加大了對基礎設施建設的投入:堅持利用農閒時間動員民眾投工投勞,整治病險塘堰。2001年政府集中精力治理了全鄉11座小二型水庫白蟻危害,進一步改善農業灌溉設施,新建變電站(35KV)一座,改善了全鄉工農業用電。全鄉新建擴建村組公路24公里。財政收入穩步增長:認真貫徹執行國家的財政稅收政策,狠抓財源建設,下大力氣培植新的地方稅源,加大依法治稅管理力度,積極組織財政收入,加強預算外資金管理,落實增收節支工作,抓好農業稅收入庫工作,在全鄉幹部的努力下,2001年,全鄉實現財政收入238萬元(預算內外總收入)。

抓好了抗災救災工作:2001年全鄉遭受“9·19”,“9.20”對特大洪災,鄉黨委、政府積極組織民眾開展抗災自救工作,鄉機關幹部、鄉級各單位捐款捐物支援受災戶,鄉政府在財政極度困難的情況下仍拿出3.5萬元,幫助7戶重災戶重建房屋,重建被洪水衝垮的人、車通行橋一座,同時新建便民橋3座,確保了受災戶正常的生產生活。全年救濟特困戶240戶,支付救濟款2萬餘元。

國土、林業資源保護意識普遍增強:幹部、民眾的國土、林業資源保護意識增強,土地得到有效利用。集鎮規模進一步擴大。積極開展義務植樹、封山育林活動,實施“天保”工程,堅決制止亂砍亂伐行為。

計生、醫療衛生事業不斷進步:貫山鄉計畫生育工作連續九年被江油市委、市政府評為先進單位。2001年人口自然增長率為0.2‰,計畫生育率99%。貫山鄉有衛生院1所、門診部5個,村衛生站18個,民眾就醫方便。2001年鄉衛生院按質按量地完成醫療臨床,衛生防疫,婦幼保健工作。

教育事業健康發展:全鄉有中心國小1所、國中1所、基點國小2所,教職工80人。學校認真貫徹執行黨的教育方針,全面實施素質教育,狠抓教師素質的提高,積極組織教師參加政治理論、業務素質的學習。2001年加大了對貧困生的扶助力度,成立了鄉“扶助貧困生基金會”,共捐款12000餘元,扶助學生70餘名。

精神文明、民主法制建設進一步加強:堅持以鄧小平理論為指導,深入學習江澤民總書記“三個代表”重要思想和江澤民“七一”重要講話,加強了對《公民道德建設實施綱要》的宣傳、學習,提高了幹部政治理論水平。繼續開展市級文明單位創建活動,2001年鄉機關被市委、市府授予“文明單位”稱號。為豐富民眾的文化生活,2001年5月貫山鄉舉行了第四屆農民運動會,7月進行了慶祝建黨80周年文藝匯演。進一步加強民主法制建設,完善了依法治村、政務公開、村務公開走向制度化、規範化,“四五”普法工作正式啟動。

依法開展換屆選舉:按照《憲法》、《地方組織法》、《村民委員會組織法》、《居民委員會組織法》的規定,依法進行了鄉、村、社的換屆選舉。

旅遊景點

境內有河中島嶼的本覺院水庫,其下河口寬敞的泄洪道常年泄流,水流向一匹寬大的白銀綢在夏秋為許多善泳的人們驅暑添涼,使人心曠神怡,河中島嶼本覺院占地近兩千平方米,據傳建於唐末,是方圓數百里寺廟中僧人因過錯在此受懲戒的地方,院內有一重20餘噸鐵佛像一尊(文革期間被毀),此處有極高的開發價值。境內有溪水清澈、曲徑通幽號稱小瀑布的明河塘一處。

重建中的貫山鄉

重建中的貫山鄉 領導視察

領導視察 簽約儀式

簽約儀式 器械管理站布局圖

器械管理站布局圖 領導慰問

領導慰問