簡介

覺悟票

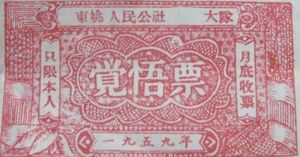

覺悟票這是一張不尋常的糧票。中國糧票40年的歷史上,只有這一種叫“覺悟票”。除了九十年代以來有些票證收藏者提過這種糧票外,沒有其他原始資料有過介紹。

我們知道的,只有這張糧票的名稱叫“覺悟票”,這張糧票發行的時間是1959年,發行單位在河南林縣某個人民公社。以及,糧票背後記載的罕見說明。

但只要經過細緻的考察,這已經足夠透視一個時代,一個地點,一場運動之下的點點滴滴。我們會發現,這是一個反左的故事。

釋義

糧票,是計畫經濟時代一種很常見的產物。從1955年開始發行到1993年徹底退出市場,很長一段時間,中國人民須憑糧票才能購買糧食。以糧票為代表的票證,見證了中國計畫經濟時代商品短缺的一幕。這期間出現了各式各樣今人難以想像的票證,有板凳票、蠟燭票、也有尿票、糞票,甚至還有“語錄票”、“文盲票”。但要說最罕見,最具有意義,可能還得數本文介紹的這種“覺悟票”。

什麼是“覺悟票”?有些讀者可能會望文生義地以為,“覺悟”這個定語與糧票上加毛主席語錄類似,僅僅反映時代的特徵,而不具有實質意義——那個時代的人就該有覺悟,領糧票就是收穫“覺悟”。但這么理解是不對的。把覺悟票翻到背面,就可以看到它的用法.

使用方法

覺悟票

覺悟票一、為考核勞動好壞,分別印製紅、綠兩種票色。

二、對勞動好、踏實、幹勁大,發紅票;對勞動差、沒幹勁、不能按時上工、下工發綠票。

三、參加勞動的人必須隨天發票;不參加一律不發票。

四、全月不曠工和全紅票為一功,記在功過簿。

五、每月領七張綠票以上記一小過,記在功過簿。

措施

顯然,“覺悟票”是一種帶有獎懲性質的糧票。再仔細觀察,上面貼出的幾張覺悟票,標註的時間都是1959年,那么就很容易聯繫想到,1959年,正是我國人民公社化運動的高潮時期。那時候,幾乎所有地方都採用了平均主義的供給制,乾多乾少、乾好乾壞一個樣。“一大二公”和“大鍋飯”,嚴重損害了民眾利益,挫傷了民眾的積極性,破壞了農村生產力。這帶有獎懲性質的“覺悟票”,正是取代“大鍋飯”、獎懲罰懶鼓勵人們積極勞動的新事物。雖然表面上是希望大家講“覺悟”,但誰都可以看出來事實上起作用的,是票背面的5條措施。

有人認為,“覺悟票”是某位大隊支書想出來的,並流傳到多個地方,如今看到的“覺悟票”有多個公社的版本即是明證。但一個讓人驚訝的事實是,的目前已知的“覺悟票”,都是來自同一個地方——河南林縣(今林州市)。而且,根據各種“覺悟票”的樣式相像程度和用法幾乎相同,雖然沒有別的佐證,筆者也敢斷言,林縣各種“覺悟票”的發行肯定跟縣級的領導有關。而在全國其他地方,從未發現過類似的票證。

特點

覺悟票

覺悟票1959年,正是中國農村人民公社化運動的高潮時期,那時,全國農村人民公社大都實行平均主義的分配方式,乾多乾少,乾好乾差一個樣。平均主義的分配製度嚴重挫傷了勞動民眾的積極性,使生產力水平下降。就是在這種歷史背景下,原康人民公社敢於衝破“大鍋飯”的禁錮,創新分配製度,創造了用發行“覺悟票”的辦法,來獎勤罰懶,推行“多勞多得,少勞少得,不勞不得”分配製度。

“覺悟票”的背面印有五條說明:“一、為考核勞動好壞,分別印製紅、綠兩種票色。二、對勞動好、踏實、幹勁大、發紅票;對勞動差、沒幹勁,不能按時上工、下工發綠票。三、參加勞動的人必須天天發票;不參加一律不發票。四、每月廿八(愛社日)憑票評級發工資。五、不論好壞,月月存檔案。”

這些條款在今天看起來覺得有些不可思議,但“覺悟票”第一次以意識形態——“覺悟”和現實“表現”作為一種考核標準,來衡量社員貢獻的大小,並以此作為分配依據,這在中國票證史上是絕無僅有的。這枚“覺悟票”也說明,中國農民在半個世紀前,就對如何實行社會主義按勞分配製度進行了積極的探索。收藏和研究這枚“覺悟票”,對於全面認識這一時期的歷史應該有所啟示。

背後的反左故事

1958年11月1日毛澤東接見楊貴

1958年11月1日毛澤東接見楊貴毛澤東時代水利標本:不僅僅只有“紅旗渠”

河南林縣,位於太行山東麓,境內山高岩陡,土地瘠薄且嚴重缺水,是河南省有名的山區窮縣之一。建國以後,這裡的人們憑著堅強的意志與艱苦的環境作鬥爭,連續鑿出愛民渠、英雄渠與紅旗渠等引水渠道。尤其“紅旗渠”被周恩來稱為“人工天河”,成為上世紀60年代全國著名的樣板工程。也讓林縣因此揚名天下。

林縣之所以能成為毛澤東時代的水利標本,原因在於這裡有非常樸實勤勞的人民,還在於有一位非常出色的領導人楊貴。楊貴從二十六歲起在這個縣當了十八年縣委書記,既熟悉當地情況,又具有很強的領導能力,更重要的是,在特殊的時候,他敢說真話。

58年楊貴匯報畝產114斤被批,堅稱產量就那么多

大躍進開始以後,河南迅速開始批判省委書記潘復生犯“右傾機會主義”,隨後各地就颳起了“浮誇風”、“共產風”。林縣隸屬的新鄉地委召集縣委書記匯報糧食產量。各縣的書記都不敢首先開口,最後楊貴被推舉首先發言。結果楊貴按照之前自己的調查老老實實地匯報“畝產114斤”。不等他說完,調查專員就氣得質問他是否瞞產。而在後來其他人紛紛報上畝產350斤、400斤的時候,楊貴不為所動,依然堅稱林縣畝產只有1百多斤。正是他的實事求是,讓林縣避免了國家過高的徵購任務。而離林縣不遠的信陽,則因為虛報產量,導致國家徵購糧食過多,第二年釀成了震驚全國的“信陽事件”。

楊貴向毛澤東匯報:大煉鋼鐵顧不上收莊稼

1958年底,毛澤東視察河南,讓大家匯報有關人民公社、大躍進,全民辦鋼鐵的情況。當楊貴匯報時,毛澤東問到煉鋼的具體情況,楊貴再次如實匯報煉鋼大多數煉出來的是硫鐵、鐵渣,能用的灰生鐵非常少。楊貴甚至主動提起了莊稼收成的情況,稱壯勞力出來辦鋼鐵,莊稼顧不上收,棉花顧不上摘,大好年成白白荒廢了。楊貴的匯報直接促成了中央兩次鄭州會議上開始糾“左”,糾“浮誇風”、“共產風”。

堅持“反左”,林縣強調“按勞分配,承認差別”,於是才出現了“覺悟票”

第二次鄭州會議以後,楊貴在林縣的多次會議上都強調了要糾“左”。最重要的措施就是要求林縣在生產過程中要“按勞分配,承認差別”,並未盲目跟風別地大辦人民公社食堂,搞“大鍋飯”。“覺悟票”正是實踐這一做法的產物。另外,楊貴還認真組織民眾揭出以前存在的問題,把“共產風”“浮誇風”之初多收取的款項和物資按比例返還給各大隊和民眾,解決了“一平二調”的問題。林縣還改進了領導機制,縣委實行集體領導,輪流在書記處擔任常務書記,防止了許多地方出現的領導權力過大造成的政策失誤。

楊貴:修紅旗渠沒有餓死一個人,61年林縣支援饑荒地區1000萬斤糧食

1960年,在楊貴的領導下,林縣開始了修築紅旗渠。而同時期的其他地方,正遭遇著嚴酷的三年困難。1960年底,全國實行“百日修整”,基本建設項目全線下馬。紅旗渠卻因為儲備糧充足而堅持繼續建設。在河南普遍出現大規模饑荒的時候,楊貴驕傲地宣稱“林縣沒有因為修渠餓死過一個人”。61年林縣甚至還從儲備糧中拿出1000萬斤支援了遭災的地區。這一切都是得益於林縣沒有虛報產量。當年,對“左”風憂心不已的譚震林副總理來視察,聽說林縣不顧禁令在大搞建設,同時還調糧給外縣,以為林縣肯定會出大問題,立刻準備糾“左”。但聽到楊貴的解釋並親自調查後,譚震林高興地讚揚了林縣取得的成就。

在特殊的年代,一個書記只要能堅持反“左”,就能對民眾作出莫大的貢獻。“覺悟票”就是林縣這段反左故事最真實的記憶。然而可惜的是,也只有林縣出現了“覺悟票”,廬山會議後,風向從糾“左”突變為“反右”,能夠繼續堅持反左的地方領導太少了。